匠心之城 2017-08-07 12:54:48

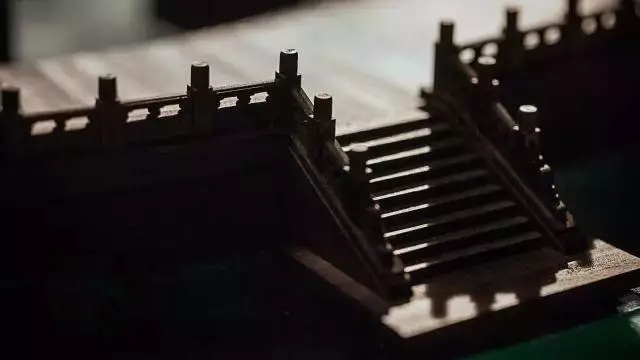

这座微缩的祈年殿,前后耗时5年,历经十万多道工序,由7108个零件组成,最小零件仅有2mm,完完全全的榫卯结构,不用一个钉子、一滴胶水。

高0.5m、最大直径不超0.8m,比原比例整整缩小了81倍!每个部件都可拆卸,按照力学原理,像建真正的房子那样搭建而成。每一扇小门,轻轻一推便能打开;三层重檐旋跃而上、逐渐收拢,跟原形一模一样;手指轻抚之,台阶平整光滑,门窗凹凸起伏,每一处充满皇家质感。

“简直是巧夺天工啊!”“从来不知道榫卯是这样神奇!”围观的群众,不时发出声声赞叹。躲在一旁的王震华听了,激动得鼻头一酸。

事情还要追溯到几年前。那天的上海下着小雨,王震华坐着车,兴冲冲地去参加一个展会。听说会上来了位很厉害的榫卯传人、“现代鲁班”,老王迫不及待地要看看:到底是何方神圣?只见“大神”搬出一个缩小了几百倍的榫卯模型。

老王看得两眼直发光,兴奋地凑近用手一摇,眼里的光一下子黯淡了下来:“摇不动的是胶水粘的,这哪里是老祖宗发明的榫卯啊!”做技术出身的老王,最气不过这糊弄人的玩意儿,更气不过现在有些人,糟蹋了老祖宗的千年手艺!

王震华在农村长大,邻居是个老木匠,他没事就跟着木匠捡刨花。一天晚上,两个师哥在房间里玩“鲁班锁”,却怎么都打不开。这种神秘的物件,相传是鲁班,为了测试儿子是否聪明,用6根木条按照榫卯结构制成的可拼可拆的玩具,又叫孔明锁、莫奈何、难人木。

幼小的王震华被其深深吸引,着了魔一样挪不开腿。他趁师哥们不在,溜进屋里摆弄,没想到五分钟就解开了。痴迷木工又极具天赋的王震华通过系统学习,16岁就掌握了各种榫卯结构技艺。

榫(sun)卯(mao)。在老王看来,每一个中国人都应该了解这两个字读法和含义。古代没有钉子,智慧的古人就发明出榫卯,凸为榫,凹是卯,在一凸一凹之间,一转一合之际,连接得天衣无缝。当无数榫卯组合在一起,就会出现极为复杂、却又十分微妙的平衡,极富延展力不易断裂。

早在7000多年前,浙江余姚河姆渡文化遗址,就发现了大量结合完好的榫卯结构遗物,堪称我国木构技术史上的伟大发明!

1986年,做了工程师的老王,曾因工作在北京待了一段时间。他一有空就去拜访古建筑群,还拿着尺子随时测绘、临摹。“故宫的三大殿看完后,一看到祈年殿,就走不了了。”

祈年殿共37根大柱,外屋檐12根代表12个时辰,第二圈12根代表12个月,4根金柱代表28个星宿,8根铜柱代表36天庚,还有一根柱子立在宝顶,不用大梁、长檩、钉子等,仅用楠木柱和枋桷相互衔接支撑。

“太壮观了,真的太壮观了,真正的全榫卯结构!”老王呆呆地站在殿前,像是与古人通了灵感,那时的他痴痴地做了一个梦:希望自己有朝一日,能用梁思成的“微缩营造法”,来还原这座大殿。

老王的“木痴梦”,一做就是几十年。而那次不太愉快的看展经历,好像一下子把他从沉睡中唤醒,有些事再不做,就真的来不及了!

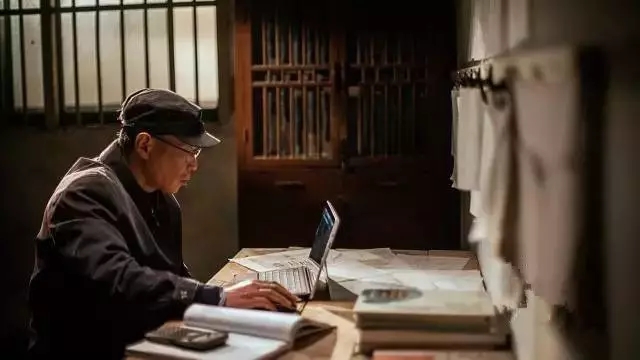

做木工活需要敲敲打打,为了不扰民,更为了自己能潜心创作,下定决心的老王,特意跑到僻静的城郊租了个民房,作为自己的“工作室”。

没有帮工也没有助手,每天吃过早饭,老王都带好妻子备好的午饭和晚饭 ,骑着电瓶车赶十几里路,奔向小小的“工作室”,然后天黑了才回家。

从实地测绘,到工具的制作,设备的调试,再到最新版CAD设计软件,全都要自己摸着石头过河。

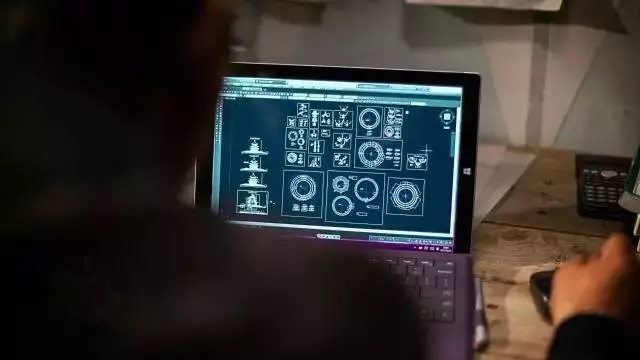

制作模型的第一步,是要画出尺寸计算精确的图纸。除了去北京实地考察,更多的要借助各种文献资料。老王抱着梁思成先生的《清式营造则例》死啃,推算出全部构建的尺寸和结构形式,然后在CAD程序上,花了整整3个月才绘制出一张全套图纸。

因为CAD程序很难看出最终效果,只能一遍遍地修改、模拟,却没想到因为一个文献参数的错误,七千个零件都要重新制作,一切努力付诸东流。

在老王的设想中,作品要做到“零件不用编号,可以任意拆装。”这就要求:每一种相同零件的尺寸,都不能有丝毫出入,而这是现成仪器所达不到的。

光是关于工具刀的研究,老王就用了三年的时间。在这三年里,老王用最便宜的二手钢刀,制作了300多把特制刀具,用处各不相同,最细的刀头仅仅只有0.8mm。每个刀具打磨出的零件,不允许有超出“0.02mm”的误差,否则就没法组成“鲁班锁”,每次刀具坏了,就意味着你前面的零件白做了。

有一次,需要打磨2000个零件,老王打磨到1800个的时候,刀具坏了。没办法,只能重新来。“再磨一把刀,不可能一模一样的,报废零件全部烧掉,一个都不留,没有半成品,只有成品。”光是刀具问题,废弃的零件就有3万个以上。

每天工作10个小时,一年只休息10天,整整五年时间没有收入,几乎对家里不管不顾。不疯魔,不成活,老王已经走火入魔。妻子忍不住抱怨:“他一直在外面做天坛,早出晚归,邻居从没看见过他,直到天坛做好了,出门走走,邻居看到都打听这是谁啊。”

2010年开始,王震华尝试了无数次,也失败了无数次。三套失败品,全都被他付之一炬,就连近乎完美的第三版“祈年殿”,也因一点点角度的差异,被倔强的老王“无情”抛弃。孤独的五年,外人看上去“有病”的五年,天天遇上难题,不知哪天能成功。

2015年的10月30日,晚上8点,当老王给“第四版”祈年殿,安上最后的屋顶,然后爬上梯子。老王爬到最高点去看,各个角度去看,看到12点,连抽了5包烟。“成了!”不论从哪个角度看,这座微缩的祈年殿模型,都堪称完美。窗上有雕花,窗户可开合,一个不到指甲盖大小的门,分秒之中,竟能拆成8个小的零部件。

王震华凭着“第四版”祈年殿,一举摘得“2016世界手工艺产业博览会金奖”,市场估价数千万元。然而对他来,说名与利都不重要,重要的是:他寻回了失传已百余年的,全榫卯结构微雕非遗技艺。

10多万道工序,20000多个小时的孤独死磕,60000公里披星戴月的往返,这是普通工人王震华,不可思议和非常人的五年。他给自己定了个十年目标,趁着还能看得见、做得动,赵州桥、上海中共一大会址、黄鹤楼、甚至故宫全景···他都要一直做下去。

是匠人,更是犟人。自负,但不负内心。

责编:李梓延

来源: 匠心之城

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号