《地理湘西》第6期 2017-08-07 09:41:08

【编者按】

乾州“皇姑坟”是一段湮没的历史,一段关于吴三桂叛乱史。金庸很多作品里都提到蛮荒苗疆蛊毒等,唯独遗漏了韦小宝与吴三桂女儿的激情故事,对于喜欢野史的朋友来说,令人遗憾、不够过瘾。万溶江蜿蜒流过的历史烟云里,吴三桂女儿只是一抹惨淡的愁云……

文丨龙骏峰

乾州“皇姑坟”的史迹,民国以前在本地流传甚广,解放后却鲜少提及。如今,随着知晓详情的老人相继谢世,这段掌故几近湮没,颇为可惜。

据传,清朝康熙年间,吴三桂在云南起兵造反,一直打到湖南。他在衡州(衡阳)称帝,封女儿吴氏为皇姑,女婿夏国相为驸马爷。吴三桂只做了五个多月的短命皇帝即病死。不久后衡州城被清军收复,他的女儿女婿仓皇西逃,取道湘西再经贵州回云南。走到乾州时,吴氏一病不起,魂断异乡。随从人员将她就地安葬在乾州城东的大营垴,本地百姓称之为“皇姑坟”。

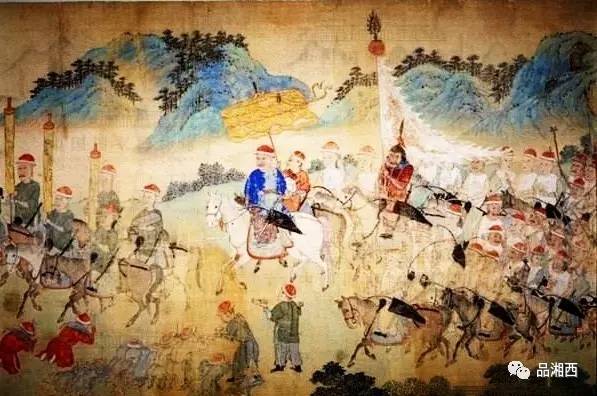

清初“三藩之乱”,起于康熙十二年冬(1673年)。“平西王”吴三桂率先兴兵作乱,一举占领了云南、贵州、湖南、四川等省及江西、陕西大部。不过吴三桂缺乏战略眼光,与清军隔着长江对峙了五六年,始终不敢挥师过江,或东下夺取江南富庶之地。康熙十七年农历三月,吴三桂在衡州(衡阳)仓促称帝,国号大周,改元昭武。他临时用芦席搭建出棚屋上万间充作朝房,没想到登基当日,突降大风雨,将棚屋打得七零八落。吴三桂心情郁闷,染上疾病,到八月份时一命呜呼,皇位传给孙子吴世藩。

吴三桂一死,清军即数路并进、大举渡江,于第二年初春收复衡阳。《清史稿﹒圣祖本纪一》载:“十八年二月戊寅,简亲王喇布遣前锋统领希佛复衡州,贼将吴国贵、夏国相遁。” 《清史稿﹒列传二百六十一﹒吴三桂传》则载:“是时吴国贵自衡州退屯武冈,与马宝俱。吴应麒自岳州退屯辰州,胡国柱自长沙退屯辰龙关,相犄角力守。”武冈、辰州、辰龙关,皆属今天湘西地区。上述史料说明,吴三桂部将由湘回滇,统一以湘西作为撤退方向。

吴三桂女儿吴氏在历史上名不经传,她的夫婿夏国相却是有名人物。其人擅长谋划、军事指挥能力强,是吴三桂得力干将。吴三桂衡州称帝,封夏国相为宰相。后来病死,是夏国相拥立吴世藩即位,并筹划、指挥大军安然退出湖南。当时由湘入黔有两处要道,一为辰州之辰龙关,一为武冈之枫木岭。其中辰州(今名沅陵)有夏国相心腹部将郭壮谋驻扎。夏国相回云南,必定选走辰州。而从辰州走陆路入黔,需经乾州。由此可见,乾州地区流传的吴三桂女儿女婿过路乾州之事是有根据的,“皇姑坟”传说并非妄言。

传说埋葬“皇姑坟”的乾州大营垴,位置在乾州古城东南的万溶江对岸,今属乾州街道办兔岩社区。大营垴是老百姓俗称,因乾嘉苗民起义后期,清军大帅和琳(大贪官和珅之弟)曾将大营驻扎于此而得名。地方史料则写作凤形山,清光绪版《乾州厅志》有记载:“凤形山,城南二里,形如飞凤峙武溪南岸。乙卯苗变,和帅驻节其上,壁垒犹存。傅鼐爱其形胜,欲建书院于此,终嫌其远不果”。志书上所谓的飞凤之形,是结合了大营垴及其周边地形而言。真正的大营垴本身,只是一个小山包。山上原有许多旧墓,后来被附近乡民开垦成耕地,遍植桃、梨等果木,向阳一面还种有许多茶树。每年春来花开,满山红白辉映、落英缤纷,蔚然成景观。

大营垴的山形很奇特,顶部浑圆,外观就像一座巨大陵墓。乾州周边大小山头不少,但没有一个像大营垴这样生成圆形土丘状。这个独特景象被当地老百姓引为奇谈。垴顶朝西方向,天然生出两块巨石紧挨而立。交接处的石缝内,有一眼甘泉,流量不大,仅一指粗细。泉眼下有一个海碗大的石窝,刚好承接石缝流出的泉水。无论遇到怎样的干旱,这眼泉水从不枯竭。传说每年农历八月十五月圆之夜,那石窝里就会出现一对金鸭子。不少村民都曾撞见,但从没人抓住过。后来有一年大旱,人们想多蓄点水,就把石窝凿大,结果金鸭子再没出现。

民国以前,皇姑坟的传说不只在普通民众中广为流传,还引起了上层知识分子的关注。乾州本地文史爱好者吴发善先生,专门搜集不少资料,对这段掌故有深入研究。据他所言,皇姑坟之所以未见史料记载,是因为吴三桂属清廷叛逆首恶,不仅他本人,甚至相关亲友事迹都遭封杀。“皇姑”吴氏客死并葬在乾州之事,地方上无人敢犯禁记录成文。

还有民国时乾州知名教育家、毛泽东在省一师的同班同学黄穆如先生,也曾对皇姑坟的真伪作过实地考证。黄穆如先生是乾州有名鸿学大儒,治学严谨,处事稳重。建国后曾任全国政协委员、湘西州副州长、湘西州政协副主席等职。他对这段地方史迹的浓厚兴趣,从侧面印证“皇姑坟”不是凭空捏造的传说,实有深远来历。可惜两位先生没有留下当时的研究资料,否则今天我们或许可以通过资料在大营垴上找出皇姑坟的确切位置。

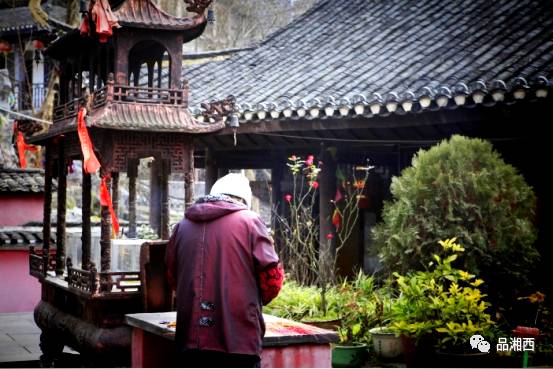

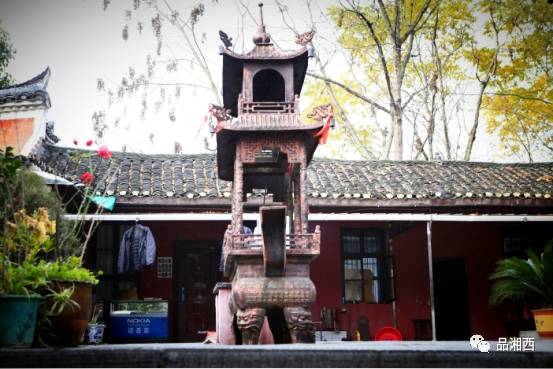

岁月流转,世事变迁。今天,大营垴已经纳入乾州古城景区开发范围,垴顶上修建了一座壮观大气的文峰塔。塔高五层,雕梁画栋,飞檐翘角,昂首向天。从塔上往外看,整个乾州风光尽纳眼底。尤令人称奇地是,大营垴正处在吉首市政府、人民广场、火车站这一城市中轴线上。如此巧合,不由使人产生丰富联想:当年安排吴三桂女儿后事的人,选择大营垴是不是有意而为呢?三百多年前的他们,是否预见了今日景象?

责编:朱晓华

来源:《地理湘西》第6期

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号