潇湘晨报 2017-04-29 09:48:04

范雨素。

这几天王德志成了最繁忙的人。

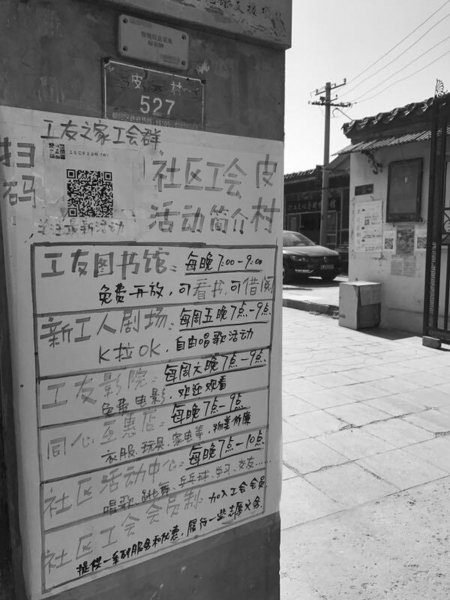

皮村社区文化活动中心的水泥门柱张贴着广告体写的图书馆、影院开放时间,还有一张A4纸打印的工友之家工会微信群二维码。

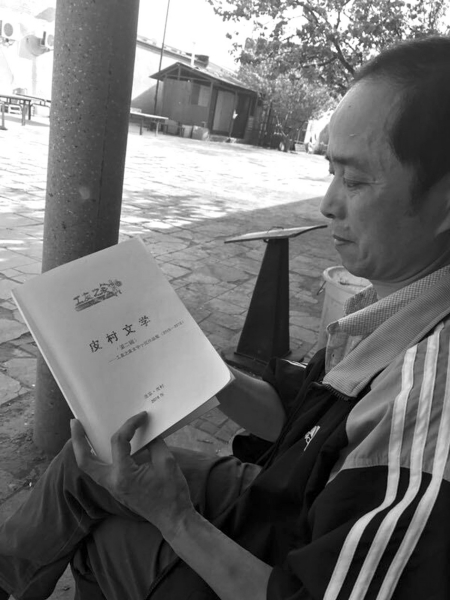

徐良园轻轻翻开打印的《皮村文学》。

人们没有见到范雨素。

下午5点过后,搬着三脚架、扛着摄像机的记者纷纷涌入院子,年轻的上海电视记者甚至吃起了泡面。为了寻找因一篇文章意外爆红网络的北京小时工范雨素,他们中的一些人已经在此蹲守了三四天。院子大门上方有个铁架子,挂着“皮村社区文化活动中心”。门上的灯笼还剩下一只,旧了,和门前水泥路一样,蒙满灰尘。

两个小时后的7点,新工人剧场里,“长枪短炮”济济一堂。4月28日的范雨素报道媒体说明会如期开始。会上,范雨素委托她的工友王德志及皮村工友之家的顾问告知外界:“我从不在乎别人说我,我从小到大都是独来独往的人。我现在在乎的是我母亲,我的母亲80多岁了,如果被媒体围追堵截生了病,那么我将无颜活下去。我的母亲吃够了人世间所有的苦,而我又是如此的不成器,如果发生了什么,我何以求生。我的母亲不愿意接受媒体采访,她和媒体说话只是人和人之间应有的尊重。”

她希望媒体不要再打扰她的母亲。

文、图/特约记者简宁

4月28日中午12点半,北京东北五环外,厢式货车、渣土车、五菱之光,在皮村环岛拥滞不前。这里随处可见冀、津、鲁、晋、豫、黑等地车牌,待一辆开往国贸附近的989路公交车呼啸而来,才让人反应过来,哦,这里还是北京。

北京皮村:杂乱城中村的精神秩序

这是个北京东北郊的小村,临近首都机场,距离国贸地铁站仅25公里左右,坐公交的话,从国贸坐1号线往东坐到四惠,再坐一个小时公交车可以到。于2010年规划建设的徐尹路,西始于此,衔接外来人口更为密集的河北燕郊。公开资料显示,皮村目前村域经济发展迅速,各类加工工业、小商业繁荣,人口密集。皮村本村居民约1500人,居住在这里的外来务工人员却超过2万人,多从事建筑和服务等行业工作。2012年至2014年间,皮村这个城中村曾因打工人群密集而被媒体送至台前,但很快又被人们遗忘。

“这边是朝阳,那边是通县,就皮村拆不动。”在皮村西头村口,一位企盼拆迁的本村居民告诉记者,皮村本地人就“待着,溜达玩儿”,做买卖都外地的。房子租出去,一些门脸月租金几千元,一间房月租金在400元~800元之间。西头好租,离车站近,有了共享单车,东头才好租一些。他说,在皮村租房的不少都是在城里打工的年轻人,在草房坐6号线地铁进城。

范雨素就是这里的租户之一。她来自湖北省襄阳市襄州区打伙村,44岁,在北京城里做育儿嫂。微信公众号“皮村文学作品集”27日发布的视频里,她穿着红色的羊角扣大袄,棉袄帽子上有一圈白色的毛,穿着洗得发白、膝盖鼓包的牛仔裤,站在最右侧,与工友朗诵自创的打工诗歌。轮到她上前单独朗诵时,她说自己白天抱着别人的孩子,晚上孩子凌晨两点醒来,她会默默流泪,思念自己的孩子。到“今夜妈妈想你”这一句,她没有哭,下巴抬起,斜着头,声音响亮。没有卑怯,沉稳有力。朗诵完,她退回来,用手指沾了下口水,将诗稿往后翻了一页。

这一刻,她是范菊人,湖北农村老人张先芝的女儿,范桂人、范梅花的妹妹,上海速记员、衡水初中生女孩的妈妈,北京城中某户人家的“阿姨”。

一篇《我是范雨素》,带出了她被匆忙装订的命运之书,也带出了她写作背后巨大的阅读量和充沛的感情。有人感慨,世界是粗砺的,当如她般柔软、温暖、坚韧。有自媒体则质疑她的写作能力,甚至怀疑背后有网络推手。“走红”后的范雨素不堪其扰,媒体称她躲去了老庙里。

很多成员都在微信公号发表过文章

面对媒体镜头,皮村工友王德志轻松、不乏幽默地回应了一些“以文字谋生的人”对范雨素和皮村工友之家的质疑。他说,皮村周围很多小工厂,工友有两三万人,他们下班后可以在这个院里打球、聊天,跳广场舞、下棋,每周放两场电影。他们在平谷有个工人大学,而皮村80年代的学校租给企业,企业走后,他们办了同心实验学校,2015年开的学。此外还开办了新工人艺术团,发行了十张左右专辑,民谣为主。

“在范雨素之前也有七八家媒体报道过我们,但没有这么火。”王德志说,文学小组只是皮村工友组织的兴趣小组之一,缘起于一个想学写作的工友的建议,目的是希望工友有更高的角度看自己和看这个时代。这几天范雨素虽然不接电话,但一直在工友的微信群交流。她嘱咐说,手稿千万留着,别弄没了,有一天可能需要拿出来当证据,也千万别被拍到,再被字斟句酌大做文章,她害怕。

身为文学小组老师,张慧瑜每晚7点到10点到皮村教授写作。他在说明会上对在场媒体说,很多文学小组成员都在微信公号发表过文章,小组鼓励工友写东西,写身边的事,最后,范雨素文字特殊、简练,感动了大家。他觉得这是自然而然的情况,成员文章发表不发表,不是这个小组的初衷。

2004年开始在深圳打工,辗转珠三角和长三角的小海说,自己的青春就被流水线带走了,所以400多首诗里,百分之八九十的诗不是诗是自己的牢骚,因为有太多太多困惑了。但他觉得还是要有理想,“理想虽然很遥远,还是要展望”。

过去的一周,人们在办公室、地铁里读到范雨素的故事,那些在国贸三期厮杀的金领Mandy、Benjamin们在朋友圈刷着范雨素以及“范雨素周边”。在人们刻板印象中的破败不堪、甚至失范的城中村,却有着目光呆滞的城里人没有的精神上的秩序感。也许是这种反差,又一次带红了皮村。那些为她母亲的坚毅流泪的人,为了她对孩子的四年动容的人,围堵她母亲的人,蹭热点写文章攻击她博得点击的人,都以不同的形式,从范雨素身上索取着什么。

范雨素的朋友们

诗人小海:成名像生活里的星光

深圳、宁波、苏州、上海是小海工作过的城市,没有一个留得住他。

“孤独”、“漂泊无根”、“困惑”、“绝望”是小海回答里的词汇。

去年7月,他到达北京,9月加入了皮村“工友之家”文学小组,今年他30岁。

“呵呵”,说到年龄他笑,笑声里有点羞涩和尴尬,似乎对这个年龄有点不好意思。

30岁的人生里,他的工作履历可以铺展15年,内容稍显单调,“装配工、平车工、服务生、快递员”,但地点很丰富。他把它们写成诗:我是联大的中诺基的泰莱的申洲的/富士康简龙工业园新郑航空港辛德勒西餐厅的/我是7639115156100350工号12。

来皮村之前,他是许多人眼中的“空想家”“不现实”“文艺青年”还没有醒的“屌丝””草根““单身一族”“困难分子”,因为作为一个车间工人,他爱写诗,这“很不正常”。

去年9月,他加入皮村“工友之家”文学小组,这次终于“正常”了,没有人嘲笑他是“空想家”。就算是,那他们都算“同道”。

在这里,小海获得了许多赞赏,比如中国艺术研究院研究员、皮村“工友之家”文学小组的老师张慧瑜说,“小海的诗,来自于底层生活的磨砺,修辞简单、有力,像一把尖刀,刺穿时代浮华的装饰,直抵生命的绝望。”

“皮村虽然很偏,但是给我一种家的感觉,像是忽然找到了精神的家园。”小海说。

每周六或者周日晚上,小海都会参加皮村“工友之家”文学小组的活动。“十多个人、几十个人或者三四个人,老师都会讲课。喜欢的,有空就去。20多岁、30多岁、40多岁、50多岁的都有。”

小组里的工友们来自全国各地。白天,他们是洗车工、木工、育儿、超市售货员,晚上,他们只剩下一个身份:文学爱好者。

“戴望舒的《雨巷》可能他们感触不深,但鲁迅的《故乡》会触动他们的心。”在皮村“工友之家”文学小组当志愿者的三年里,张慧瑜渐渐知道,“与他们的生活建立联系的文学作品或者人,会引起他们更大的共鸣和兴趣。”

或许,更重要的是,皮村“工友之家”文学小组为工友们提供了另外一种生活的可能。小海整理出一本诗集。半个月前,范雨素半开玩笑地对小海说,“我看你的诗集有大火的节奏。”小海的诗集还没来得及火,范雨素先“火”了。

作品发表或者成名像是他们生活中的星光,在夜晚的天空里看起来让人愉悦又惆怅。但“没有人指望吃文学饭养活自己,他们经历了太多起起伏伏,心早已平静,文字能表达自己就好”。小海说。撰文/本报记者赵颖慧

范雨素的朋友们

王德志:现在不想当明星了

王德志1977年生于半农半牧的蒙古科尔沁农村,蒙古族。与人们印象中的蒙古大汉不同,他看上去黝黑瘦削,头发凌乱,个子不高,脚穿一双黑色帆布鞋,穿着印有“劳动最光荣”的红色T恤。T恤上面有一个敲锣的人像,他对记者说,这代表为工人发声。这是皮村工友之家的工作服。

记者见到他时,王德志正在办公室接受采访。与其说是办公室,不如说是大杂院里的一间杂屋,两个三人沙发一边一个。王德志坐在一个小写字台前,侧面是两行书架,上面放着《飘》和《经济学原理》、词典等书籍。

王德志正一边勾着背在本子上记媒体名单,一边用正在用充电宝充电的手机跟工友发微信,联系晚上的说明会和演出安保问题。他说这几年认识了很多媒体,而范雨素的报道,又让他在一周之内多认识了几十家。他甚至能准确地说出国内几家主流财经媒体的名字。

“我小学毕业后在家种地,家庭贫困,18岁那年我家收入了1500块钱,我偷了700块钱来了北京……这些我说了无数遍,你没发现我在背吗?”王德志笑了。他说自己上学时比较淘,1995年来北京是想要当大明星的。当时他崇拜侯宝林、马三立,想成为相声演员。他的第一份工作是在西客站附近的餐厅刷碗,接着在西城、东四十条的餐馆都干过。2005年,他来到皮村,和来自浙江的爱唱歌的许国健等人都进入了皮村艺术团。许国建唱歌,他讲相声。

如今王德志在皮村生活了12年,孩子已经八岁,在皮村的打工子弟小学上学,上学是免费的,校长是洞庭湖边生长的湖南人。但目前这里还没有初中,未来孩子可能要去姥姥家上学。王德志说,和当初来北京时最大的不同是,自己不想当明星了,最早的搭档也专职去拍电影了。

“你喜欢北京吗?”记者问。他又笑了:“说不清,有眷恋,也有撕扯,特别矛盾。”他从桌上拿起一个竹编的小罐子,把里面的象棋子拿出来,在桌上一个个摆齐,自顾自地说,自己去很多地方,包括泰国、菲律宾什么的,都只对底层人的生活感兴趣。他说走过中国的一些地方,最喜欢的是湖南,因为去岳阳华容县时,看到湖南到处有河水、溪流,农村人屋前有水塘,可以想养什么鱼就养什么鱼,让他“特别羡慕”,甚至想去住几年。

“我现在想做工人文化。”王德志说,打工春晚做了三年就交给别人做了,他现在成立了新工人影像小组,有专业设备,在拍剧情片和纪录片。去年他拍了剧情片《移民二代》,还拍了一部名为《野草集》的纪录片。记者问他喜欢看什么样的电影或者纪录片,他回答:“杨德昌,侯孝贤。”他说,他最喜欢的片子是《牯岭街少年杀人事件》、《一一》等。他还饶有兴致地说起了《八月》中的最后一个镜头:“六七岁的孩子,最后说了一句,我老了。”

徐良园:我的活法先进点

坐在工友之家院里的长椅上,徐良园拿过深蓝色的旧购物袋,掏出一本打印的《皮村文学》,轻轻翻开。里面有他写的诗歌。他并不住在皮村,听说晚上有活动,便从20多里地外的大山子骑电动车过来帮忙。

2014年皮村办打工春晚,在网上征集文稿,徐良园报了名,后来就加入了皮村的文学小组,与范雨素等人一起学习写作。这个50多岁的湖北孝感人说话轻缓,穿着浅色衬衣和运动夹克,黑色皮鞋没有灰尘,朴素而清爽。他是瓦工。

徐良园告诉晨报记者,自己初中时写过小说,大概六七千字,可惜被同桌的调皮女生拿走,在高年级学生中传来传去,丢了。初中毕业后他便在湖北种地,结婚后学习瓦工。2003年,他来到北京打工。中间因腰痛病在物业干过几年,但如今干回了本行,主要是贴瓷砖、砌墙等活儿。

“不过在北京光工作也无聊,不学习会很空虚。”徐良园接着又说了很多遍“学习”。三年前,忽然发现有这么多爱好写作的人,来自五湖四海,一样的打工命运,还有高校老师免费上课。

他的腰痛在很累或者雨季的时候还是容易发作,孩子20多岁,现在在北京做销售,一家人生活并不富裕。从前,他写了诗,妻子有时会撕了扔到院子里。妻子说他,写几十年了有什么用,有这个时间,为什么不去挣钱。他一边回忆一边笑着说:“她也是为这个好。但人活着不只是挣钱,要做生活的主人啊。”

怎样才是“做了生活的主人”?徐良园喃喃回答:“就是爱好自己的爱好,做自己喜欢的事。”这时,他抬头看着院子那头刷成彩色的一排围墙,自顾自地说,自己在工地上算是挺另类的,他把活儿干得好,但工友们叫他抽烟喝酒打牌,而他不喜欢躺在床上抽烟不太好,见人喝酒的时候涎水掉进碗里,他会默默端起碗到一边去吃。

“人活法千万种,我的活法起码先进、高明一点。但你活得跟人一样别人才不会说你。我在工地上写东西躲躲闪闪,拿着铅笔、橡皮,找来烟盒纸偷偷地写,不然别人会笑话你。”徐良园说,“精神比吃喝更重要”。

说这番话时,院子里阳光灿烂,最西头的新工人剧场传来听不清歌词的摇滚乐,音律缥缈。一个年轻人背着吉他走过,跟徐良园打个招呼,快步走向剧场为晚上的联欢会排练。这时,记者看到,徐膝上不知什么时候拿出了一本红色塑料封皮的老式日记本。第一页上方用圆珠笔写着“2000年”,头两行字浸了一团油渍,后面写的是:“诗歌一旦长大成人,就会报答他的生母——苦难。他不会忘记她的——养育之恩。”

责编:胡泽汇

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号