金林 唐兵兵 潇湘晨报心 2017-03-15 11:14:44

3月,进入煤炭坝矿区,野花在废弃的矿区遍地盛开,那留存下来的亮丽黑色,彰显着这里曾有过的热闹。

被遗弃的矿区,像是被时代巨轮碾压过后的废墟,矿工们像车轮勾带出的细泥,从矿井里走到地上,告别集体,重新成为孑然一身的个体,努力谋求生计。

“百年煤城”煤炭坝不过是湖南煤矿城镇的一个缩影。这个曾被称为“小香港”的小镇,习惯了熙攘、鼎沸的人群,习惯了12点才开始的夜生活……小镇不甘寂寞,人们的身体里也同样刻下商业与工业的因子。湘中门都、煤矿遗址公园,工业与旅游,依旧是煤炭坝的复兴之路。小镇始终相信,那些曾经失落、散去的辉煌,终究会回到这里。

煤炭坝,位于桃江、益阳、宁乡三县的交界地,它离长沙仅70公里,1895年,湖南矿务总局在煤炭坝开矿,开启了煤炭坝的百年煤城的序幕。2000年以前,煤炭一直是宁乡的支柱产业,小小的煤炭坝里,住有5万多人。

五亩冲煤矿,在鼎盛时期,这里每天等着拖煤的车,能一直排到竹山塘矿区,长达好几公里。

没有铁轨的铁路被野草淹没,斑驳的矿车在时光里腐朽。

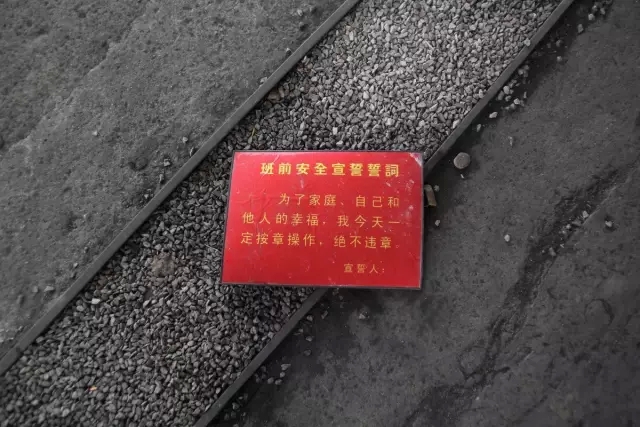

竹山塘矿井遗址公园,班前安全宣誓誓词静静躺在运煤的铁轨上。

废弃的斜井人车,旷工坐在车上进入井下。

竹山塘矿区,井口上“封”字鲜红醒目。 2014年底,煤矿关停,矿工们陆续搬离了这个小镇。

竹山塘矿井遗址公园,工人下矿时穿的作业服。如果时光可以回转,你有幸能走进多年前的矿工宿舍,你会听到湖南各地的口音。说“吃米面”的是常德人,说“一嘎几(怎么了)”的是宁乡人,喜欢用去声开腔的是益阳人。

竹山塘矿井遗址公园,遗留在矿区的安全帽。来自不同地域的矿工们住在八个人一间的宿舍里。下井前,大家还能区分谁是谁。从深达几百米的井下走出来时,所有人都换成了同一个“肤色”。煤灰遮蔽了所有人的脸,只有白色的眼白和牙齿在阳光下闪闪发亮。

五庙冲煤矿废弃的澡堂。矿区有公共澡堂,摘掉矿帽,脱去工装,往池子里一钻,洗去煤灰后,彼此赤诚相见。

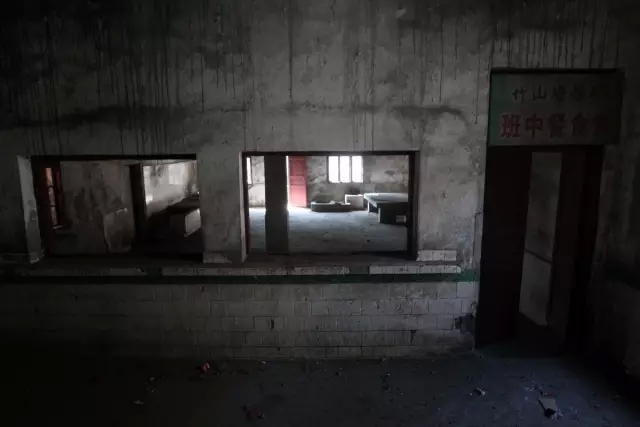

矿区还有食堂,“我知道你最喜欢吃五亩冲的酸菜馅包子,给你带了几个。”去食堂的路上,总会见到有人捧着黄色的瓷盆,盛满一家人的米饭,跑回家去。“食堂的饭好便宜,我打了好大一盆。”

矿区的 “煤城商店”里有7毛5的湘南烟、1块钱的长沙烟和8毛的常德银象烟卖。出井下班,还未来得及脱下沾满煤灰的工装,三三两两地斜倚在玻璃柜台前,用沾满煤灰的手,从裤袋子里掏出一包烟,点燃,再眯着眼睛,深吸一口。 煤灰掉在商店的地板上,粘在玻璃柜台上,没有人嫌弃。

曾经人声鼎沸的工人村,只剩下零星的几户人家,热闹的是几只母鸡扑扇翅膀咯咯的叫声。

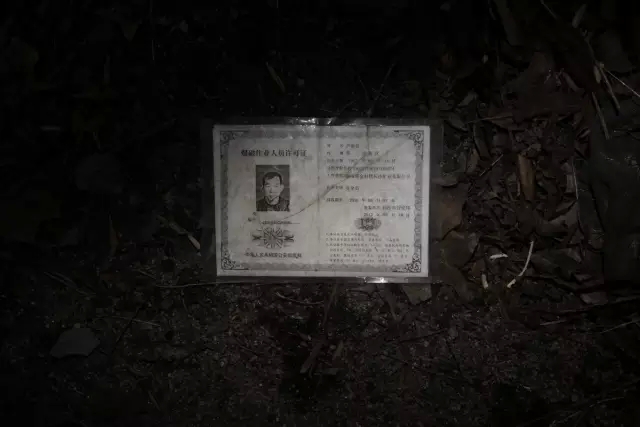

五亩冲煤矿废墟上,一张被遗弃许久的爆破作业人员许可证。

3月2日,矿山救援队队长谢四明特意穿上救援队的服装,站在已封闭的竹山塘矿井前。矿山救援队是矿区唯一保留下来的队伍,他们经常参加全省矿区救援,也负责煤炭坝镇的消防和交通事故救援。

从宁乡县城出发,走玉煤大道,到煤炭坝只要15分钟的车程。几年之前,不少人会深夜专程从县城去到煤炭坝吃夜宵、唱歌,那时,煤炭坝的夜生活晚上12点才开始,而如今,小镇的夜无比宁静。这里的一切仿佛刚刚停顿,仿佛第二天,还会有人戴着矿灯,打开铁门,拉动井口的铁索,开始一天新的工作。

煤矿注定成为过去,不过它们将以另外一种方式再次出现。竹山塘矿区是最早开发建设的矿区,竹山塘的汽车影院已经开张,负责人任泉是宁乡县城人,在各地考察了汽车影院,终于决定回到宁乡,选择了竹山塘创业,“这煤坪刚好是个阶梯广场。”

矿区内原本锈迹斑斑的机械、水塔被涂上了颜色,房子经过了修葺、装修。

五亩冲创客园则将成为美术学生的实践写生教育基地;西峰仑创展园,会成为类似于宜家家居博览的创展公园;宁乡传统小吃美食则会集中在跃进煤矿创味园……

在竹山塘煤矿的未来规划里,它将是个类似于北京798的创艺园,宁乡籍的画家成五一的工作室就在这里。

其实在煤炭坝关停煤矿之前,转型早已经开始,在全国各地的奔走考察中,煤炭坝最终确定了做门业,煤炭坝的人们相信“湘中门都”将会替代百年煤城,让煤炭坝再次辉煌。

矿区内,一棵与房屋“共生”的树,根系扎进了砖缝,从此树成了墙,墙成了根。

【 煤炭坝人侧记】离开了矿区的人们,在县城再次相聚

他们住在同一个安置小区里,虽然没有了公共澡堂、食堂和不要钱的自来水,但幸好还有那一群人。总有人,搬一把木凳,一坐就是一下午,来往过路招呼不断。有时候,门也懒得关,邻居串门方便。小区里的保洁员就是以前的工友,路过身旁,拍拍肩膀,递根烟。

从此,“煤炭”二字只存在了地名中,但人走去了远方。

3月3日下午,家住宁乡县城的赵世英准备出门散步,从家到小区门口,一路招呼过去,散步的队伍就变成了三个。

“我想在那种点菜,但不允许。”走到小区门口,赵世英指着门前的一块空地说,她在五亩冲还有几块菜地,那天丈夫回了五亩冲,照看菜地。她所住的小区,住户多是煤炭坝矿区的人,“她们在五亩冲就跟我是邻居,现在我住2栋,她们住3栋。”赵世英介绍她的同伴。

赵世英是常德人,1986年随丈夫入户到煤炭坝五亩冲煤矿,在矿区食堂工作。“两个孩子都没当煤炭工人,读书出去了。”她不无骄傲地说,在煤矿关停之后,她在长沙给儿子带孩子,去年决定回县城来住,“在矿区的时候大家就都认识,一起看电影,串门喝茶,到了这里也是一样,都不用关门的,招呼一声,就可以组个局,散步也好,打牌也可以。”

小区的清洁工刘辉(化名)也是这里的住户,他见证了五亩冲煤矿的关停,“2014年11月20日嘛,当天的物料都放下去了,没想到停电了,然后直接停产了。”扫着地,后面有人过来拍拍他的脑袋,回头原来是老工友,递上支烟,又聊开去了。

84岁的陈如钦也是煤炭坝的老矿工,经历了用肩挑煤的艰苦时代,坐在小区门口的花坛上,不时有人坐下来跟他聊聊天,只是,人已离开,陈如钦还没想起那个人是谁,只是觉得在哪里见过。

图 | 潇湘晨报记者 金林 文 | 潇湘晨报记者 唐兵兵

责编:李梓延

来源:潇湘晨报心

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号