文萃报 2017-03-01 13:51:18

陈宝箴家族祖籍江西省义宁(今修水县),但其家族一门三代均与湖南有着极深的文化渊源。陈宝箴曾任湖南巡抚、创办时务学堂;其子陈三立,近代同光体诗派重要代表人物,协助父亲陈宝箴襄理湘务,在办时务学堂、算学馆、《湘报》过程中出力甚多;其孙陈师曾出生于湖南凤凰,为一代国画大师,亦是齐白石的引路人;其孙陈寅恪出生于长沙,为清华国学四大师之一。陈宝箴家族一门三代四杰均被收入《辞海》一典,这也是绝无仅有的一例。

陈宝箴:为曾国藩赏识的维新派湖南巡抚

陈宝箴 资料图

陈宝箴(1831-1900年),谱名陈观善,字相真,号右铭,江西省义宁(今修水)县人。1852年乡试中举人出仕,早年参加湘军,随席宝田镇压太平天国起义,官至知府。其文才、韬略和办事能力深为曾国藩所赏识。曾任浙江、湖北按察使,直隶布政使。1895年任湖南巡抚时,以“变法开新”为己任,推作新政。先后设矿务局、铸币局、官钱局,兴办电信、轮船及制造公司,创立南学会、算学堂、时务学堂,支持谭嗣同等刊行《湘学报》、《湘报》,使湖南维新风气大开,成为全国最有生气的省份。1895年5月,奏请力行新政,并提出兴事、练兵、筹款三策以挽救危亡。7月,保荐杨锐、刘光第参预新政。

陈宝箴为政期间,除大力推行新政、励精图治为国为民办事外,其惩贪倡廉亦难能可贵。

1875年,陈宝箴任湖南辰永沅靖道,整治治安,发展生产。为解决交通闭塞,他带领百姓疏通沱江,因经费紧张,陈宝箴一家节衣缩食,减少应酬,将自己的积蓄和节约下来的俸禄资助治河,疏河工程七个月告竣,以致他奉调离任时,一贫如洗。

1895年,陈宝箴擢任湖南巡抚。任职多年,他深知当地官吏之积弊,不是贪脏枉法、营私舞弊之徒,便是保守落后、昏庸无能之辈。且此等人物极善于游刃官场,上有后台、下有爪牙,若任其横行,哪有百姓安宁,又如何推行新政?陈宝箴于是横下一条心,查处、罢免常德知府文杰,惩办同知衔吴爱亭等府州县官二十余人。

对于不能胜任职责的官员,陈宝箴设“课吏馆”,并选任维新人士黄遵宪负责此项工作,加强教育和考核,优者奖励,劣者革职,整顿了官员队伍,并要求他们在工作中深入实际,不得听任“书吏提缀”,案件诉讼亦不得“全听之差役”,并严惩了长沙府幕僚任麟。

陈宝箴任巡抚时,乃是封疆大吏,但生活极为清贫,经常吩咐抚衙厨房尽量少买荤菜,多办蔬菜。

戊戌政变后,陈宝箴被慈禧太后以“滥保匪人”罪“着即行革职,永不叙用”。当了几年巡抚,回江西的盘费都没有,由几个士绅捐钱给他。

1900年7月22日卒然去世,终年69岁。死因《清史稿》不书,但有记载说:“光绪二十六年六月二十六日,先严千总公(戴闳炯)率兵从江西巡抚松寿驰往西山靖庐,宣太后密旨,赐陈宝箴自尽。宝箴北面匍伏受诏,即自缢。巡抚令取其喉骨,奏报太后。”至此,这位被光绪帝称为“新政重臣”的改革者,最终也未能逃脱那拉氏的摩掌。

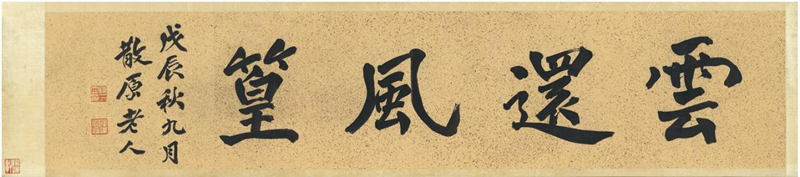

陈三立:绝食而死的爱国诗人

陈三立(1853年-1937年)字伯严,号散原,陈宝箴长子,与谭嗣同、徐仁铸、陶菊存并称“维新四公子”,近代同光体诗派重要代表人物,被誉为中国最后一位传统诗人。

陈三立年少博学,才识通敏,洒脱而不受世俗礼法约束。光绪八年(1882年)参加三年一届的乡试,因深恶“八股文”,应试时,不按考场规定文体(八股文),而以自己平素擅长的散文体答卷,其卷在初选时曾遭摒弃,后被主考官陈宝琛发现,从落第卷中抽出选拔为举人。光绪十二年赴京会试中进士,授吏部主事官职。

平居之日,常与有进步思想之士大夫交游,谈学论世,慷慨激昂,希望“维新”“变法”,还参加了“强学会”。甲午战争后,李鸿章赴日签定《马关条约》,三立闻讯,激愤异常,曾电张之洞,“吁请诛合肥(李鸿章,安徽合肥人),以谢天下”。

光绪二十一年,其父宝箴任湖南巡抚,推行新政。三立襄与擘划,在办时务学堂、算学馆、《湘报》、南学会和罗致谭嗣同、梁启超、黄遵宪等“新党”过程中效力较多。

1937年,芦沟桥事变,三立表示:“我决不逃难!”。当年,北平、天津相继沦陷。日军欲招致三立,百般游说,皆不应许。侦探日伺其门,三立怒,呼佣拿扫帚将其逐出。从此五日不食,忧愤而死,享年85岁。为纪念陈三立,1945年江西省政府决定:将设在修水境内的赣西北临时中学改为省立散原中学。

陈三立为诗,初学韩愈,后师山谷,好用僻字拗句,流于艰涩,自成“生奥衍”一派,为同光体(晚清诗坛的一个流派)。梁启超在《饮冰室诗话》中评曰:“其诗不用新异之语,而境界自与时流异,醇深俊微,吾谓于唐宋人集中,罕见其比”。陈三立的著作,生前曾刊行《散原精舍诗》及其《续集》、《别集》,死后有《散原精舍文集》17卷出版。其子衡恪为著名画家,寅恪为著名史学家。

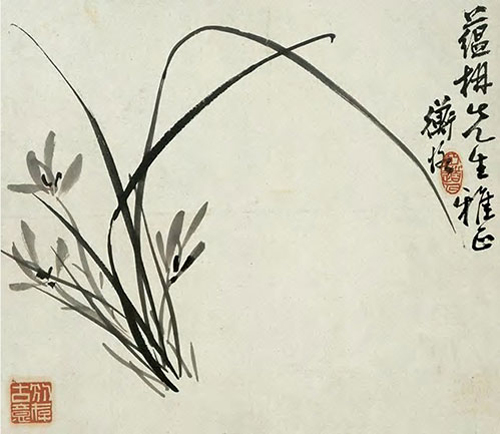

陈师曾:慧眼识得齐白石的国画大师

陈师曾(1876-1923年),又名衡恪,号朽道人、槐堂,1876年3月12日出生于湖南凤凰县。著名诗人陈三立(陈散原)长子,陈寅恪之兄。曾留学日本,攻读博物学。归国后从事美术教育工作,1913年到北京,次年任教育部编审,之后历任北京各大学教授,是吴昌硕之后革新文人画的重要代表。在文人画遭到“美术革命”冲击之时,他高度肯定文人画之价值,善诗文、书法,尤长于绘画、篆刻。其山水画在承袭明代沈周、清代石涛技法的基础之上,注重师法造化,从自然景观中汲取创作灵感;写意花鸟画近学吴昌硕,远宗明人徐渭、陈淳等大写意笔法?熏画风雄厚爽健,富有情趣;人物画以意笔勾描,注重神韵,带有速写和漫画的纪实性;风俗画多描绘底层人物,像收破烂者、吹鼓手、拉骆驼、说书、喇嘛、卖糖葫芦的、磨刀人等等,斑斓多致。

陈师曾是北京文化艺术圈里的中心人物。他在近代历史中扮演着多重角色,既是思想进步的文人,又是勇于创新的画家,还是慧眼识人的伯乐。

陈师曾早在青年时代就与鲁迅在矿务铁路学堂同窗,之后同在日本留学,鲁迅在东京筹办《新生》杂志,师曾是积极的支持者和赞助者。回国后又一起共事,对新知识、新思想的追求是他们一生友谊的基础。他们交往密切,一起逛市场,收购古籍和金石拓片。陈师曾向鲁迅赠画多幅,为之刻印多枚,并请鲁迅鉴赏他的书画作品。而鲁迅收藏的中国现代国画家的作品也以陈师曾的为最多。

陈师曾还慧眼识珠,发现了齐白石。他劝齐白石衰年变法,建议他借鉴吴昌硕笔意,并介绍齐白石到日本举办个展,并使之“一炮而红”。陈师曾可谓是齐白石的“引路人”和“贵人”。

由于陈师曾的人品、学问及诗、书、画、印“四全”,因此被公认为民国初年北京画坛最有名望的画家。

1923年夏,陈师曾的继母病危,他哀伤过度加之连日劳累竟致染病逝于南京,享年48岁。陈师曾的艺术生命就此戛然而止,这不仅是他个人的遗憾,更是中国文化艺术界的重大损失。

陈寅恪:“教授的教授”

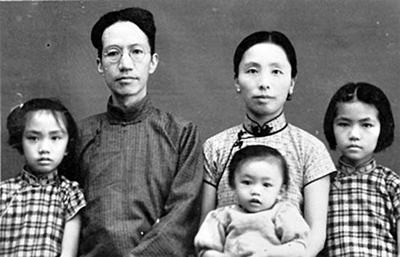

陈寅恪 资料图

陈寅恪(1890-1969年),1890年出生于湖南长沙周南女中唐代进士刘蜕故宅,因这年属虎,故名“寅恪”。中国现代最富盛名的历史学家、古典文学研究家、语言学家。著名诗人陈三立之子(湖南巡抚陈宝箴之孙)。夫人唐篔是台湾巡抚唐景崧的孙女。陈寅恪少时在南京家塾就读,在家庭环境的熏陶下,从小就能背诵四书五经,广泛阅读历史、哲学典籍。

陈寅恪是著名的史学家,大学教授,在国内外学术界享有崇高声誉。他少年好学、聪慧过人,13岁便出国求学,17岁回国考入复旦大学。尔后又就读于德国柏林大学、瑞士苏黎士大学、德国巴黎大学、美国哈佛大学、德国柏林大学研究院。学成回国后,先后在清华大学、广西大学、成都燕京大学、西南联合大学、岭南大学等地执教,曾任清华大学中文历史系“合聘教授”和“部聘教授”,为清华国学研究院四大导师之一,英国牛津大学授于他“英国皇家研究院研究员”称号。新中国成立后,他历任中山大学教授、中国科学院哲学社会科学委员、中央文史馆馆长、第三届全国政协常务委员等职。

陈寅恪的一生是艰苦奋斗、严谨治学的一生,近80个春秋,求学30寒暑,执教45年,桃李满天下。教书之余勤于学术研究,直至双日失明,右膑骨折,仍坚持教学与研究。生平著作甚丰,并有许多开拓性的研究成果,为后一代史学研究者提供了典范。

陈寅恪通晓英、法、俄、日、德等11国14种文字。对史学、文学、宗教学、语言学、人类学、校勘学都有精深的研究,尤其对史学造诣更深。对梵文、突厥文、西夏文、满文的佛教经典,也都很熟悉。旧体诗词功底深厚。史学界称其为“一代文史大师”。

陈寅恪自1926年留学回国后,就任清华大学研究院教授,是当时清华“四大导师”之一。之后,成为清华大学唯一的中文系“合聘教授”,在师生中享有“盖世奇才”、“教授的教授”、“太老师”等称誉。在清华校园里,不论是学生还是教授,凡是文史方面有疑难问题,都向他请教,而且一定能得到满意的答复。大家称他为“活字典”、“活辞书”。他讲课时,研究院主任吴宓教授是风雨无阻,堂堂必到的听课者;其他如朱自清等水准很高的教授,也常到教室听他讲学。哲学家冯友兰,当时任清华大学秘书长、文学院长,可每当陈寅恪上《中国哲学史》课时,冯先生总是恭敬地陪着陈寅恪从教员休息室走出来,静静地坐在教室里听他讲课。

傅斯年评价陈寅恪说:“陈先生的学问近三百年来一人而已。”

胡适称:“寅恪治史学,当然今日最渊博、最有识见、最能用材料的人。”

(文萃报整合自《九江晚报》、《深圳晚报》等)

责编:饶平平

来源:文萃报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号