湖南设计 2017-02-27 00:02:40

高铁新城浏阳河风光带建设工程项目

景观设计研究中心(二等奖)

项目概况

项目位置:湖南•长沙

规模:总面积约为187.3万㎡

功能:滨水休闲风光带、公园

(项目效果图)

绿色设计亮点

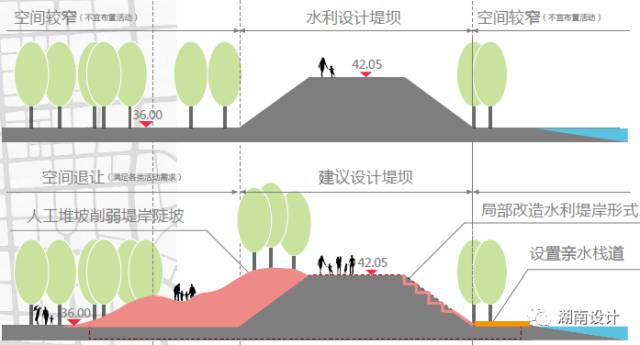

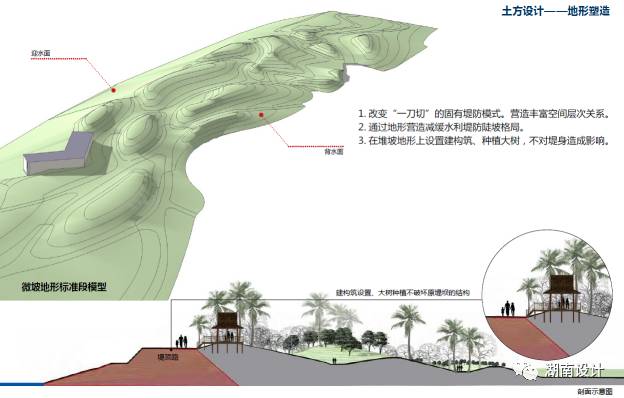

合理整合堤防:对已建堤防通过景观手段进行生态软化。堤内利用微坡地形,改变原有堤防“一刀切”的固有形态,营造丰富地景空间解决堤顶道路高差;堤外根据不同水位,种植相应本土植物,改变硬质堤面风貌。对新建堤防与水利设计紧密配合,建议水利堤线内退,营造生态缓坡,优化堤岸形态。保护原有生态滩涂,进行景观化复苏,达到人堤共生。

公园专属绿道:建设公园专属绿道,与全市绿道无缝对接,并通过人行天桥打造一河两岸环状慢行系统。与周边用地紧密对接,充分配备运动休闲、中老人健身、儿童活动、青少年科普、艺术展示等空间。

生态技术运用:融入海绵城市理念,设计生态海绵设施,贯彻“ 渗、滞、蓄、净、用、排 ”六字方针,打造长沙市海绵城市试点项目;利用堤顶与腹地高差,大量设计覆土建筑和绿色屋顶;达到绿地休闲与功能配套的集约融合;垂直绿化应用,美化沿线跨河桥下空间与建筑立面空间。

节能环保再生:充分利用两岸污水处理站中水、尾水作为绿化浇灌水源,利用海绵设施收集雨水进行补充,打造节能环保型景观体系;大量的本土植物适地种植,保证苗木成活率,大大节约后期维护与管理成本。

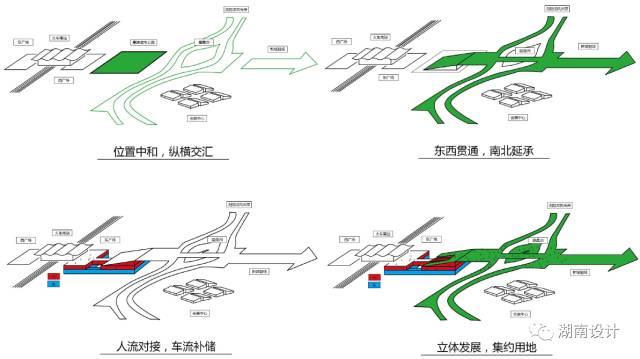

绿色空间产城融合:呼应上位浏阳河文化产业带整体规划,结合黎托片区节约集约用地专项规划,利用临高铁站以及会展中心的地域优势,重点地段复合开发,保证绿地空间的同时,配备一定量的停车、配套等服务空间,为今后产业运营提供便利条件。并且也探索出一条政府项目投资建设与运营回报相结合的新出路。

专家点评

浏阳河风光带项目融合“合理整合提防、功能配备完善、生态技术运用、节能环保再生、绿色空间产城融合”等五大特色,为市民打造一个聚会、休闲、运动和游乐的城市综合型滨水公园。

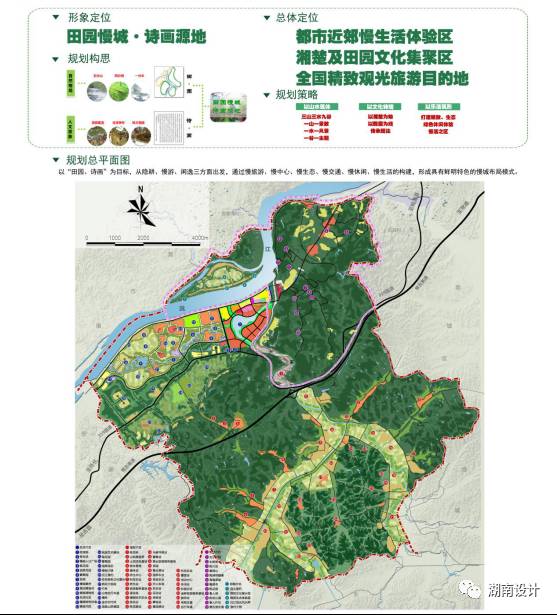

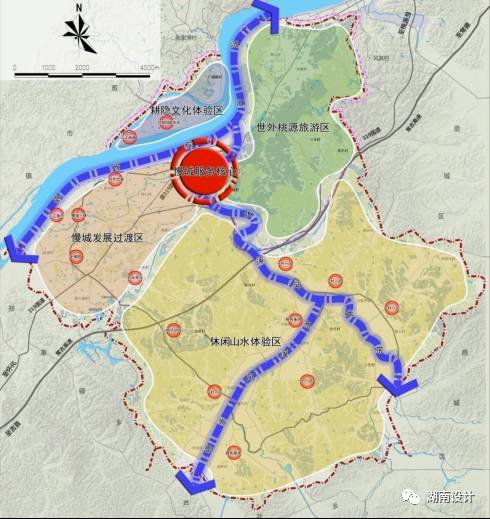

中国·常德桃花源世外桃源国际慢城总体规划

城市总规与控规二所(三等奖)

项目概况

项目位置:湖南•常德

规模:规划范围面积114Km2

功能:国际慢生活休闲度假区

(项目鸟瞰图)

绿色设计亮点

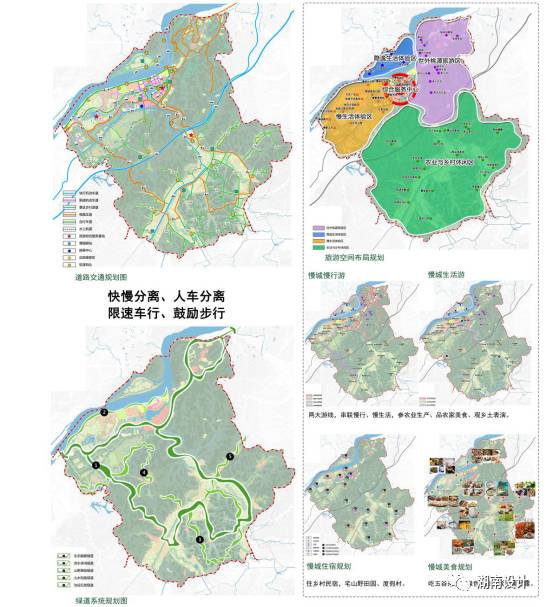

全域生态式的布局方案:将区域“镇、山、水、林、景”作为一个全域整体,跳出以建设用地为主导的布局手法,进行全域生态式布局,建设用地如星星斑点点缀其中。

分区特色引导下的建设指引:突破整体开发,大尺度用地布局的设计手法,将区域分为中心镇区、农田区域、山体丘陵、景区等区域,结合区域特色,因地制宜,进行“集中+分散”的建设指引。

绿色人文的慢交通和旅游体系:建慢行交通网络,游低碳绿谷田园。交通快慢分离、人机分离、多元并行提升路网效能,两大游线,串联慢行、慢生活,参农业生产、品农家美食、观乡土表演。

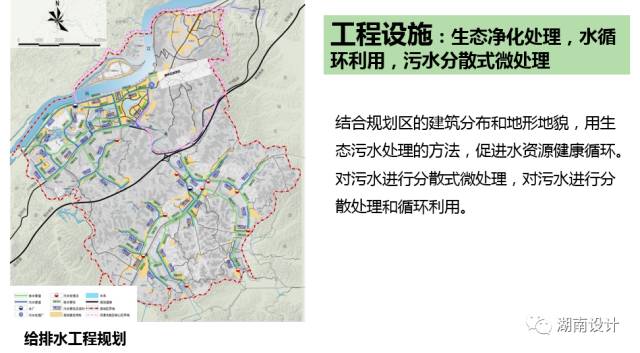

生态安全格局:贯彻海绵城市理念,视洪为友,打造沅水风光带;合理蓄滞雨水,形成内湖水景。通过“斑块、廊道、面”布局,框定生态安全格局。

专家点评

慢城是以慢生活为主导的发展模式,慢城规划本质与绿色规划不谋而合,强调“回归生态,共享绿色”。本规划从发展定位,功能形态、生态保护、文化传承、慢交通、慢宜居等方面对绿色规划进行了探索,是绿色设计在大区域层面的实践典范。

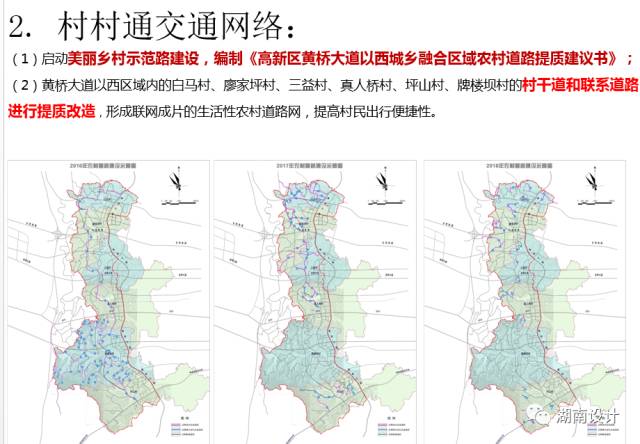

长沙高新区黄桥大道以西区域城乡融合规划

城市总规与控规一所(优秀奖)

项目概况

项目位置:湖南•长沙

规模:总用地面积42km2,其中远景建设用地12.6 km2

定位:城乡共融、绿色共享的后花园;集聚智慧、前沿发展的智造基地

(项目鸟瞰图)

绿色设计亮点

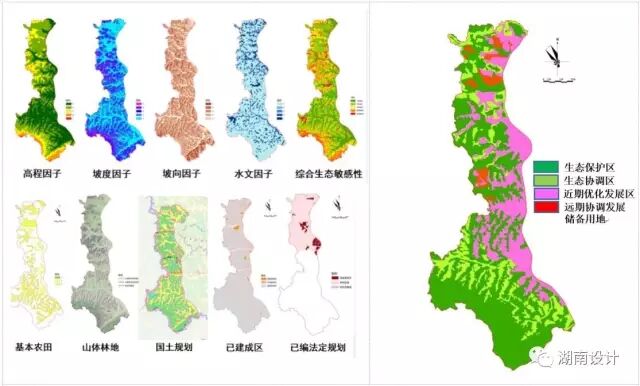

项目以城乡融合为主题,确定“城乡融合、绿色共享的后花园;集聚智慧、前沿发展的智造基地”的总体定位,树立“深度融合样板、产业创新高地、近郊生态公园”的总体目标,在此基础上构建“绿色产业、低碳交通、有机空间、绿色设施提质”等多类系统,项目内容充分体现绿色规划设计创新思想。

绿色生态有机空间骨架:方案着陆“生态、绿色”,划定“三区”,即城镇空间、生态空间、农业空间;划定“四线”,即基本农田保护线、生态控制线、产业区块引导线、建设用地控制线,且编制相关专题。同时提出生态红线理念,构建出有机空间骨架,不仅体现原生态,同时加强原生态保护。

(生态底线划定图)

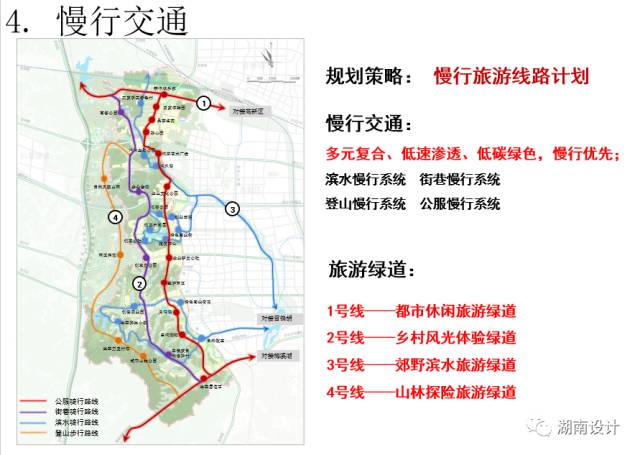

绿色交通融合规划:提出“151畅通”+“村村通”交通畅通工程;突出绿色交通体系:制定慢行旅游线路计划及绿色出行计划,保障城市居民与乡村居民的便捷性,整体解决高新区产业人口与生活的问题,编制《绿色基础设施建设三年行动计划建议书(含村村通改造)》。

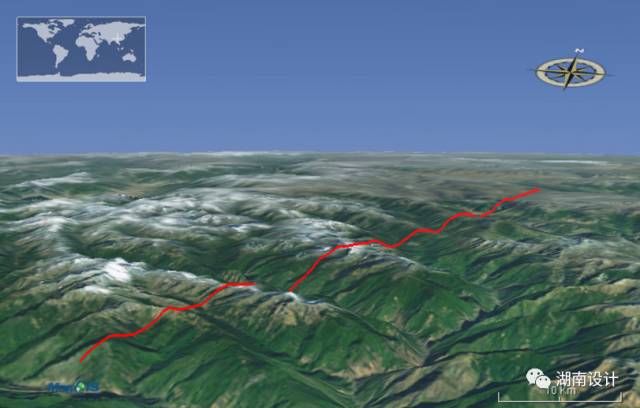

GIS及3D技术应用:创新性的运用GIS手段运动到城乡生态保护及发展分析当中,提炼生态及发展等多类影响因子,进行多层次叠加,划定保护与发展空间,引导空间发展肌理;二是将3D多媒体技术引入空间规划,对场地空间进行体验性研究,梳理规划脉线,强调城乡规划中的客观感受性。

专家点评

长沙高新区黄桥大道以西区域城乡融合规划项目,承“绿水青山、金山银山”发展理念,引入“生态红线”、“三区四线”等手段,同时充分运用GIS及3D等创新技术,注重由理念设计到空间体验的技术思路、由规划到项目运营的系统性操作理念、由前期引擎项目带动全局发展的进阶思维。充分实现有机空间、低碳交通、绿色产业及城乡设施全面融合。

供稿:潘博文

责编:王铭俊

来源:湖南设计

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号