新湖南客户端 2017-02-08 07:54:38

原标题:长沙刘蜕何曾“破天荒”

文丨甘建华

(唐宣宗大中四年(850)庚午科,长沙人刘蜕成进士,时人称之“破天荒”,实际上是湖南第16个进士。资料图)

进士是中国古代科举殿试及第者之称,也是科举考试的最高功名。隋唐时,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。元、明、清时,贡士经殿试后,及第者皆赐出身,称进士。且分为三甲,一甲3人,赐进士及第;二、三甲,分赐进士出身、同进士出身。

在许多家乘、族谱上,经常可以看到“岁进士”这三个字。其实,岁进士不是殿试进士,而是岁贡生的别称,连举人都不是,二者有根本区别,不在一个档次上。

据统计,从隋朝大业元年(605)进士开科算起,到清末光绪三十一年(1905)正式废除科举考试制,1300年间,文科和武科产生了700多名状元、近11万名进士、数百万名举人,至于秀才就更不计其数了。

十年寒窗苦读,头悬梁,锥剌股,为的是什么?就是为了中进士!中了进士,就可以进授爵位,封妻荫子,显赫当代,留名青史。《劝学文》中所唱的颜如玉、千钟黍、黄金屋,基本上都会自己找上门来,这一辈子就算捧上金饭碗了。所以,《儒林外史》第十七回写道:“读书毕竟中进士是个了局。”

进士代表了一个时代、一个地方的最高文化教育水准,是一种显著的文化符号,也是一种重要的历史资源,可视之为软实力的象征。进士不仅属于个人和家族,也属于民族和国家。在旅游业异常发达的今天,进士及其尚存的进士第甚至成为了一种招牌,吸引着人们前往观瞻景仰,怀想古代文人士大夫当年的卓然风姿。

谁不会说“破天荒”呢?谁不想“破天荒”呢?其实,这个词与我们湖南有着莫大的关系,典出宋代孙光宪《北梦琐言》第四卷。说的是唐朝时期,荆南地区(现今湖南)派人参加京城会试,四五十年竟没有一个考中进士。于是,人们称荆南地区为“天荒”,把那里送来的考生称做“天荒解”。唐宣宗大中四年(850)庚午科,长沙人刘蜕成进士,时人称之“破天荒”。镇守荆南的魏国公崔铉大喜,派人送上一笔“破天荒”钱,据说达十七万(未知具体计量单位)。刘蜕不肯接受,并致书以谢:“五十年来,自是人废!一千里外,岂曰天荒?”

因为这个典故,历代都以为刘蜕是湖南历史上第一个进士,就连清代湖南著名学者皮鹿门也言之凿凿:“唐开科三百年,长沙刘蜕始举进士。”(《师伏堂未刊日记》)岳麓书院山长王先谦《湖南全省掌故备考》也持此说。这就以讹传讹,流毒至今。

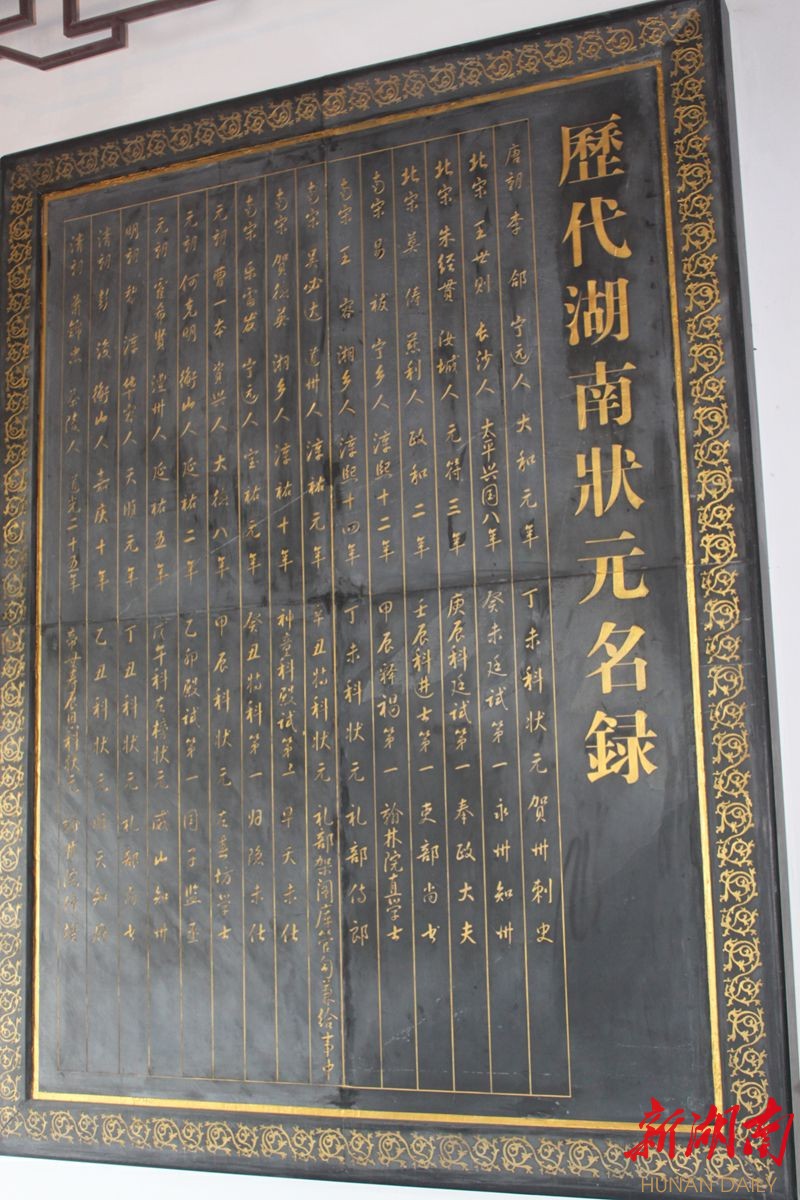

(湖南天心阁上的《历代湖南状元名录》)

其实,刘蜕之前,湖南已有15个人中了进士,甚至还有中了状元的。“破天荒”者乃唐玄宗开元十八年(730)庚午科进士长沙人欧阳稚,他比刘蜕早了整整120年!衡阳的第一个进士罗玠,唐德宗贞元五年(789)己巳科及第,比刘蜕早了61年!唐文宗大和元年(827)丁未科,延唐(今湖南宁远县)李郃状元及第,比刘蜕早了23年!荆南地区何来“四五十年”“三百年”以及“天荒解”之说?

在湖南科举史上,可以说有两个人才录取高峰。一是在南宋时期,文化中心南移,加上湖湘学派的发展,湖南在文化、政治、经济上的地位都显著提高;一是晚清时期,接续宋代人文传承,文风鼎盛,更由于湘军崛起及其对湖湘后学的大力提携,这时科举人才高峰更为显著。

据《湖湘文化大辞典》(湖南人民出版社2006年1月版)载,自唐代至清代籍贯为湖南或寄籍湖南的进士,计2432人,其中唐代27人,五代4人,宋代948人,元代143人,明代565人,清代745人。

进士一甲前三名分别称状元(或称“殿元”“廷对第一”“廷试第一”“殿试第一”)、榜眼、探花。长沙天心阁《湖南历代状元名录》载有15名状元,分别是:唐朝李郃、北宋王世则、朱经贯、莫俦、南宋易祓、王容、吴必达、贺德英、乐雷发、元朝曹一本、何克明、霍希贤、明朝黎淳、清朝彭浚、萧锦忠。《湖湘文化大辞典》载有八名榜眼:路振、何询直、牛宗孟、李祁、周声澍、黄自元、曹诒孙、夏寿田;八名探花:张公大、曾朝节、何凌汉、石承藻、胡达源、谭鑫振、郑沅、王龙文。其中何克明、彭浚、曾朝节(寄籍)、谭鑫振四人是衡阳人。

(衡阳市区湘江东岸状元台。甘建华摄)

责编:朱晓华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号