湘江原创 2016-12-08 13:05:11

简媛,女,70后,湖南新邵人,现居长沙,湖南省作协会员。自幼热衷写作,时有文学作品散见于报纸、杂志。2015年在译林出版社出版的长篇小说《空巢婚姻》,深受读者喜爱,先后在长沙晚报、金陵晚报连载,并荣登解放日报书架。2015年获第二届成都商报读者口碑榜年度新锐作家。2016年长篇小说《灯塔

》(暂定名)获省、市重点扶持作品。2016年9月获长沙市文艺新人奖。

美是有厚度的

——记在“晋善晋美”写生夏令营途中

文丨简媛

对于我来说,陪女儿出去写生,算是深度旅游吧。有时候,在一个老院子里就得宅一个下午,一条古巷兴许就会呆一整天。可我喜欢这样细细的慢慢的行走。因为只有这样,我才能发现那只停留在老宅屋檐下的蝙蝠,那些挺拔在古镇的槐树身上深凹的木纹,和那只睁大眼睛安静呆在海棠树上的白猫……

砥洎城

从郑州前往阳城,沿途连绵起伏的石山上,稀疏的灌木像一件镂空的外褂,不足以裹住它们祼露的皮肤。告别河南驶入山西,首先迎接我们的是韩家寨隧道。平顶山、周口、蟒河、关公故城……当这些字眼从广告牌或指示牌上呈现出来时,我发现我离最早的中国越来越近了。

抵达砥洎城,眼前高达几十米的城墙并没有激起我多大兴致,直到沿着古城内麻石铺就的小巷,拐过一个又一个的路口,途经南轩、王崇明书屋、简静居、关帝庙、文昌阁……幽深清静的巷子深处,那被岁月浸蚀成颜色深浅不一的古城墙,以及攀爬在墙身的青苔,在不经意中勾出我的欢喜。

站在城墙上,前面的沁河是安静的,城墙边那段残垣断壁也很安静。而我,行走于古城的此刻的我,分明听到了许多声音:

那个杨姓的古城主人去哪了;源何古城姓张了;城墙上纷飞的炮火;沁河为何如此安静;城里少有青年,垂暮的老人和小孩成了这里为数不多的主人;失去了土地的他们赖何生存;土改时,这里遭到了何种程度的破坏;那棵安静立于庭院的丁香树,它有什么样的故事……

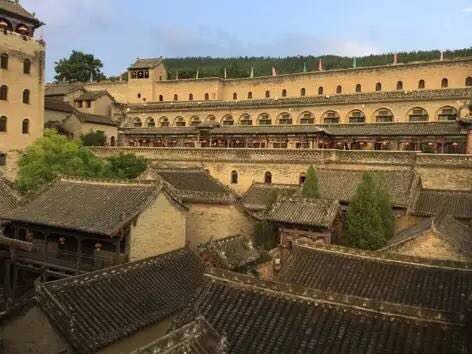

皇城相府

孩子们已分散在皇城相府的各个角落写生去了。沿着城墙,我开始了属于我的寻找。

进入皇城相府,首先映入眼帘的是碑坊。碑上正中央书写着冢宰统宪,左边是五世承恩,右边是一门衍泽。碑坊的左边靠近城墙的是相府总管的住房,再往深里走就是相府千金小姐的闺房。虽说是千金,因为只是女儿,那形如巻帘状的屋顶代表了她的地位,就连管家的屋顶都是有棱有角的。迈过碑坊,左边是学士府;右边,翠绿的爬山虎漫布城墙,成了倒挂的绿帘,一眼望不到边的感觉。在这里,圣旨立成碑坊成了一道风景,包括皇城相府城墙前大坪里的实景演出,也是以“康熙南巡,来访,赐陈廷敬府宅‘午亭山村’作为题材。

如果说南书院里小桥流水,清泉成瀑,柳树垂蔓,青藤筑阴,而斗筑可居呈现的是陈家的起居。连绵起伏的外城墙将刚才所经之处裹在里面,任凭枝过城墙的丁香将它的芬香迷漫在城墙内外。而恰巧的风,扬起槐树,槐花一地,槐香满城。

槐树、丁香为何长在太行山下?是喜它的干爽,还是喜欢它的清幽,甚至是这里深厚的文化底蕴和人文积淀?

在城里,我看到王跃文老师写的《大清相国》,竟生出他乡遇故人的温暖。我想,此刻我行走的城墙,王老师一定也在这里慢慢地走过。

今天全天安排在皇城相府写生,雨与阳光总是交替着轮班,于写生虽有些干扰,倒也能调节一天的凉爽。纷繁走过的游客伴随着导游的小蜜蜂与皇城相府表演的锣鼓声,热热闹闹地上演着一天的精彩。

时光是精彩的,孩子们更精彩!

此刻,他们像一把撒在人间的精灵,在皇城相府里采集属于他们的芬芳。而在我眼中,他们就像鱼儿,正游向属于他们的深海。

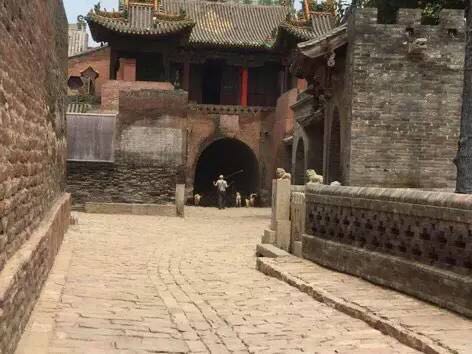

郭峪村

城池为郭,山谷为峪。

郭峪古村离皇城相府只有十分钟车程,兴许是人的地位的差异吧,郭峪村相比皇城相府,显得有些破落了,可这正好契合了我的期望。在郭峪古村中,孩子们尚能觅得几分人间烟火的味道,画面也就不那般的空洞了。

生活永远是最灵动的画面。我们几个妈妈去了村里的集市,看着水汪汪的梨和苹果,我们忘记了此行主帅黄老师定的规矩——写生过程不能吃零食。北方的空气比南方要干躁。一路上,孩子们沉浸于用画笔捕捉美——我们也是——加上水果吃得不多,有的孩子的皮肤、嘴唇开始脱皮了。

去年在陕北写生,我亲眼看见那里的人用淘过米的水来洗菜;再用洗过菜的水来洗头,接着用洗过头的水来洗袜子、洗鞋子;然后再将那浓稠如淤泥状的水倒进菜地,滋润那棵在干裂的尘土中身躯低垂的番茄树。

这里,打开笼头能放出水,可水是浊的,这里的饮用水同样珍贵。

我们小心地向小卖部老板讨到了一桶水,洗好买来的梨和苹果。

正当孩子们啃着我们分发给他们的水果时,黄老师来了。他没有说什么,看了看孩子们的画,只说了一句:抓紧时间。说走了。

直到晚上点评作品时,他的一席话才让我感受到了他的痛心。

“我纵容你们了。因为我像爷爷一样仁慈了,所以黄老师胡子白了,头发也白了。真的,我像爷爷一样的仁慈了,一再的退让。我希望我的孩子们记住一点:无论何时何地,我们必须正面我们身上存在的问题。我们只有每天阳光地面对将来的所有一切,不要去担忧,不要去埋怨。面对烈日或暴雨,我们要用我们最阳光的心态去面对 ,给我们一种强壮身体的磨炼,我想,一切都会变得很美好。当我们的心中有阳光,你的心里便永远装满阳光;当我们的心中有阴霾,你的心里便会永远装满不快乐、不幸福……”

上庄古村

舜帝庙门口,槐花树下,剧团退休的老人,在他的指挥下,孩子们有的拉小提琴,有的拉二胡,还有的吹锁呐。身后庙堂里钟声远扬。挨近我身体的是龙爪槐,我生活的城市也常见,但这里的龙爪槐会开出指甲样的小花瓣,一片紧挨另一片,就这样串成链。

当地人告诉我,我脚下行走的街道,在过去是小河。两旁的石墙、台阶高达三四米,即便这样,河水涨潮时,依然会迈过石墙石阶,顺着墙角往上攀爬。这时候,有些胆大的人家会在自家门口支些网笼,运气好的时候,可以网到上十斤大鱼小虾。

吸引我的不是过去的潮水和那些能改善伙食的大鱼小虾,而是眼前的鲜活——街两旁林立的青砖小院,干净整洁,顺着墙坡倒挂的西红柿像是被一旁的葡萄藤感染了,将它累累的果实,青色红色,透过枝叶,泛出诱人的光泽。而南瓜藤和它金黄中夹着青筋的喇叭花,以及在晨阳下泛出光泽的小南瓜垂在院墙上。风一过,槐花飘,瓜果香。我还看见了裹在青皮里的核桃,它们挂在枝头,那般鲜绿,似少年的脸,完全不是我熟识的被岁月堆积成满脸皱纹的样子。

或许是因为《白鹿原》在这里拍摄过的原因,没有卸却的布景,补却了几分历史的陈旧,仿佛把往来者拉回了民国时代。

许家村

许家村保存最好的应是朱家大院。朱家大院建于淸未,距今三百多年,院子的主人叫朱连科,当时他在河南河北开了多家当铺。12年前,这院子已申为省级文物。

进入村口,我们大小一行,浩浩荡荡,引来了村民的围观。有些人开始扺触,尤其是朱家院子的男主人已经在喝斥了,可一听说我们是学美术的,来写生宣传他们的古宅,他脸上的表情瞬间柔软了下来。

待孩子们落座写生了,我才开始打量这座朱元璋族人的宅第。站在庭院深处的我,看着这座经过文革洗劫的皇亲宅第,已经只可在头脑中意会当年盛极一时的面貌了。

已经12:40了,郭老师心痛大家饿了,问黄老师可以去吃午饭了吗?黄老师用不容置疑的语气说:还要坚持20分钟。郭老师担心此刻的拖延会影响到下午写生的时间。黃老师告诉她下午画一张画的时间是没问题的。

“可下午四点得往回赶,路上车程有两小时。”

郭老师像妈妈,担心孩子们饿了累了。黄老师像爸爸,他在六个小组间来回示范、纠正、引导。汗浸湿了他的T恤,可他依然乐此不疲,尤其看到好的写生作品时,他毫不吝啬他的赞美,如同他批评孩子们松散时一样慷慨。

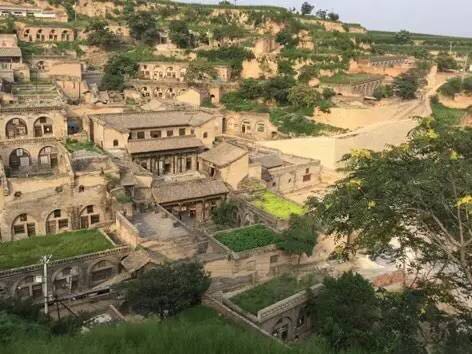

师家沟古建筑群

村里很安静,之前的繁荣已经淹没在一百多年前的光阴里。而那些几乎消隐在修复的院落后的残亘断壁,已是杂草丛生。秋去春来,唯有挺拔在院落间的槐树,见证这里的繁华与荒凉、喧嚣与沉寂。

师家曾在湖南为官,师鸣凤与曾国藩兄弟情同手足。眼前,随风扬撒的槐花飘落下来,铺就一地,花香浸入泥土,可故魂已经远去。

除了这些,我似乎还想探寻些别的。于是独自朝着有人烟的地方走去,烟雾飘摇在上空,若近若远。我走了很远才看到不是古村的村落。这时再回头,发现师家大院掩藏在几堵高墙后,给人孤寂荒凉的感觉。

村里除了土墙土房就是石墙石路。石墙是块石垒就,路是麻石铺就。这里的西红柿树有近两米高甚至更高,顺藤挂满了青红两色果实。我往村子后山攀爬时,遇见一个五岁左右的女孩,我对她打了声招呼,“hello”,没想到她竟然大大方方地向我回了声“hello”。虽然声音细弱,但纯澈可爱,不似城里孩子那般眼含揣度人的躲闪,或"你是谁,我为什么要理你”之类的漠然。

令人忧虑的是,这里的农村和我的老家一样,只见老人和年幼的孩子,年轻人都上外地打工去了。方圆百亩的村落因为我们的到来而显出些生机。一个路边锄草的大爷对我说:过两年就好了,现在村里在修复。我安慰他,说,以后儿子就不用去外地打工了。老人有些落寞,说,估计这儿孙膝下承欢的福他是享受不到了。关于空巢,已是一个严重的社会问题,但随着越来越多的人对这种社会问题的深刻认识和对个人幸福的追求,我深信,一切会好起来的。

看着满山满树的槐花,我有了对槐花饼的倾慕。山上的老人告诉我,只有春天的槐花才能用来烙饼。

回程时,我留意到,村庄小道、城市街道,都种上了槐树。如同我熟悉的城市——樟香遍地。

介 休

想必大家一定知道清明节。清明节又名寒食节。而之所以有寒食节,是为了纪念介子推。当年重耳流亡时,介子推割股奉君,以示忠心。

而介子推曾在介休的绵山隐居,至最后被烧死于此。

前面大巴扬起的煤尘肆意向我所坐的巴土扑来,无孔不入,让我感觉口里、耳里,鼻里,甚至更多的地方,都盛满了尘土。

天空被煤尘笼罩着,灰黑一片,幸好有槐花,才让这里多了些区别于这里的灵秀。

可我依然有些慌乱。

就如误闯入高速公路上的小狗,顺着车流,顺着白色的分道线,像涨潮时裹挟其中的沙粒,只能向前,只敢向前。可前方去哪?路旁沉默的岩石回答不了,埋头干活的农夫回答不了。太行山脉,经风历雨,舜禹曾在它的脊梁上留下捕猎的足迹。不再清澈充盈的沁河,你是否还记得这里曾经鱼虾成群。

幸好,路旁的垂柳,庭院中的山楂树、核桃树,花香四溢的槐花,让人们忘记了沿途干涸的河床、祼露的黄土,被风扬起的煤尘带来的苍凉。

昨夜一场大雨塌垮了前方的护坡,阻了路,我们只能原路返回高速口转道。

终于到了张壁古堡,这是我们今天的写生点了。上午,这儿天空晴好,中饭后,已是雷雨交加。为了找到最佳的创作点,黄老师带着孩子们穿梭在张壁古堡被雨水覆盖的路面,雨水打湿了他们的头发、衣服。他说,这是个教育的契机,印证了孩子们的成长。

一整天,黄老师领着孩子们挨家挨户去敲门,只是为了走进百姓生活的物件里,感受着生活的那份真实与鲜活。

平遥记忆

从介休到平遥城内的客栈时,已经很晚了。一进四合院,所有孩子都兴奋得不能自已。吸引他们的,除了那平时难得一见的大炕、院内错综复杂的格局,我想更多的是对平遥城的遐想与期待。

次日,行走在平遥,并不光滑的青石板路面上布满足迹车辙,各色行人用并不匆促的步伐铺展他们的时光。

我们在寻找什么?古韵、晋商、美食……不,我想我们在寻找一种精神,它不是最后的坚守,是一代又一代传承下来的寻根文化。山西是中华文明的发源地之一,平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例。我想到了一首歌:遥远的东方有一条龙,她的名字叫中国……黑头发黑眼睛黄皮肤,永永远远都是龙的传人……

踏上平遥古城2.25平方公里的土地,我不觉得我是游客。

是的,竟如情景剧《又见平遥》那般——黄老师说,出来写生不仅要看表面呈现的文化,还要看文化后面沉积的历史——它在带我们寻根。太行山下,沁水河畔,有尧舜生活的足迹,而黄帝慧眼识珠,发现了风景独秀的平遥。上古时期,平遥称古陶,有皇帝封鼎于古陶之说。伴随情景剧中以心经作为背景的音乐,我分明听到了另一种声音。我们的祖先不知从何处发出的声音,似远似近,时高时低……

竟如剧中不时回响的那些逝去的灵魂的声音:回家了……

停留在老宅屋檐下的蝙蝠兴许也听到了这句话,那些挺拔在古镇的槐树将它的记忆嵌入深凹的木纹里,而睁大眼睛安静呆在海棠树上的白猫,深藏在它眼眸里的忧郁如同此刻的我。

那天下午,平遥古镇的夕阳没有暑热,却余温暖。我们沉浸在涂满槐香的艺术盛宴中。一场为孩子们举办的画展,在青砖垒起的小院里,在槐花飘香的空气中,将收获的喜悦充盈在路相陪的爸爸妈妈的脸上。显得异常兴奋的是那个站在队伍最前面,皮肤晒得最黑,头发灰白的男人。他就是我们的黄老师。

在某个瞬间,我似乎看到了他眼角含泪,正如此刻我含在眼角的泪。一路走来,一年,十年,几十年的坚守,这是一个真正热爱教育的人的坚守。我想,我的感动也在于此。

平遥城外杨柳依依,青黛色的城墙经风历雨。护城河里,已经干涸,可两岸的白桦林,整齐列队,迎送南来北往的客人。远处,玉米地一望无际。初升的太阳将它的晨光涂抹在平遥古镇的每一片砖瓦上,落进小巷的阳光似欢快的小雀,跳跃在枝头、叶缝。

我们要走了,但这座古城已经刻入我的骨髓,不会再忘记。

后记:以上的文字,我几乎没有提到“黄卫”两个字,但在心里我一直想大声对他说,真的很感谢您,敬爱的黄老师!因为您,让我们在如此茫然的教育路上,有了星火的希望。

责编:李婷婷

来源:湘江原创

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号