李科 湖南日报新闻影像中心 2016-11-01 15:13:22

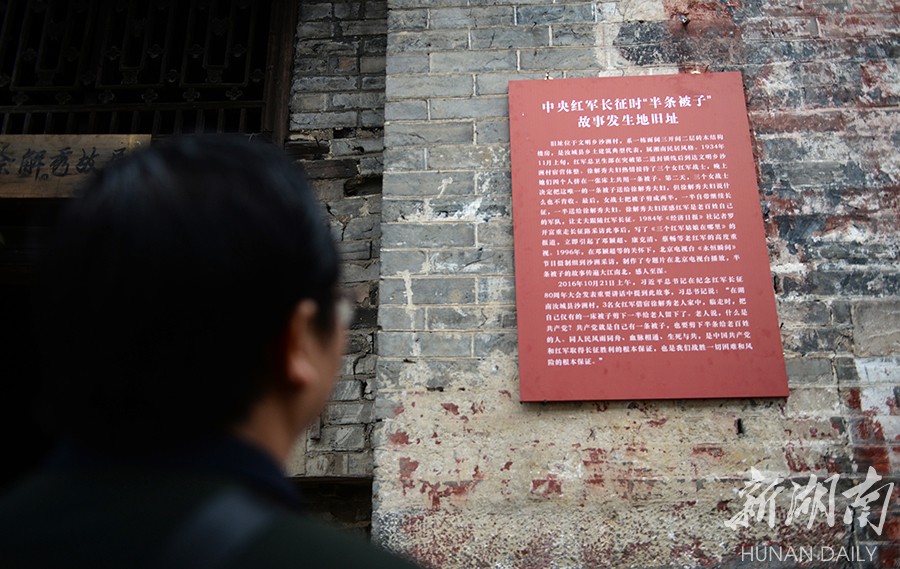

2016年10月29日拍摄的徐解秀故居的指引标示牌。

10月29日,记者走进湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村,参观徐解秀故居,向她的后人了解“半条被子”的故事点滴。徐解秀大儿子朱中武介绍,在1991年徐解秀离世前曾嘱咐儿孙“一定要跟共产党走,因为共产党由只有一条被子也要分一半给你的好人所领导。”从此,这句话就成为了家训。20多年过去了,徐解秀5名后辈参军服役,用实际行动来践行报效国家的誓言。 图/文 李科

1984年,徐解秀老人(中)教育后人永远听党话,跟党走。(2016年10月29日翻拍)

徐解秀和三位女红军曾经睡过的木板床。(2016年10月29日拍摄)

10月29日拍摄的徐解秀故居全貌。

10月29日,大儿子朱中武(右一)、小儿子朱中雄(中)、曾孙朱向群(左一)在徐解秀故居讲述当年发生的故事。

10月29日,大儿子朱中武在故居卧室里整理母亲徐解秀曾经用过的物品。

10月29日,徐解秀的曾孙朱向群在展示一双红军长征时期的草鞋。

徐解秀和三位女红军曾经生活的卧室。(2016年10月29日拍摄)

10月29日,游客在徐解秀故居参观,了解“半床被子”的故事。

徐解秀故居的墙角已经长满青苔,房子预估有200多年的历史。(2016年10月29日拍摄)

10月29日,徐解秀老人同堂四代在她故居前合影。

徐解秀的后辈有5人选择参军服役,报效国家。(2016年10月29日翻拍)

徐解秀老人和三位女红军用过的油灯。(2016年10月29日拍摄)

2016年10月29日拍摄的徐解秀老人故居的客厅。

2016年10月29日在徐解秀故居拍摄的木盆。

谈及母亲徐解秀的故事,小儿子朱中雄心里产生许多感慨。

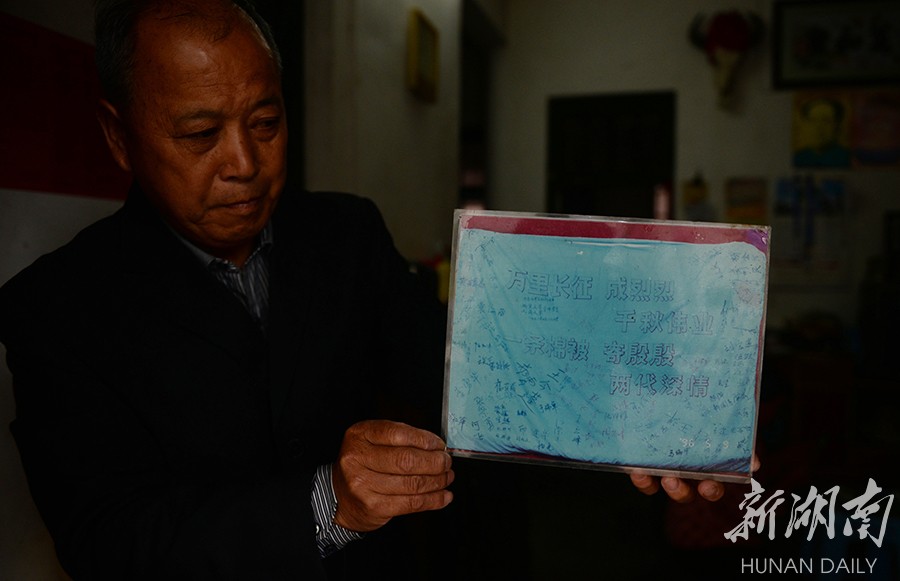

10月29日,徐解秀的孙子朱分勇在展示一张签满名字的新棉被照片。1996年4月,北京电视台《永恒瞬间》摄制组来到沙洲村,拍摄“半床被子”的故事,并将一床签满了北京大学、中国人民大学学生名字的新棉被,送到了徐解秀老人的墓前。被子上还写着“万里长征,成烈烈千秋伟业;一条棉被,寄殷殷两代深情”。

2016年10月29日拍摄的湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村全貌(徐解秀故居所在地)。

《半床被子”故事》

1934年11月上旬,中央红军突破国民党第二道封锁线后,第一方面军转移到汝城县文明瑶族乡。当时红军政治部、司令部等主力驻扎在秀水村、韩田村,而卫生部、后勤部等在沙洲村驻扎。

那时正值深秋,寒风凛冽,天上下着雨雪,红军抵达沙洲村。村里老百姓起初受国民党反动派宣传影响,对来到的红军充满了戒心,有的一家老小逃到了山里,有的在家关门闭户不敢出来。连日的征战行军使红军又累又饿,即使这样,红军战士们进村后,不但不扰民,在空地里生火做饭和休息,而且主动帮老百姓打扫卫生、劈柴火、挑水。

当时34岁的徐解秀因为裹了小脚,又背着刚一岁的儿子,没有来得及走远。看到这一幕,徐解秀隐约中对红军有了新的认识,回到了家里。夜色渐深,寒风愈加刺骨,雨雪使不少红军的衣服都湿了,包括三名女红军在内的一批战士就呆在徐解秀家屋外,冷得瑟瑟发抖。善良的徐解秀看到红军这么艰苦,就让战士们进屋,给他们烧水做饭。

吃完饭,徐解秀领着三位红军姑娘进厢房休息。那是一张用楠竹扎成的床,破席上面是旧得发黄的破棉絮,下面垫着稻草。红军姑娘忙将她们唯一的行军被打开,与徐解秀母子挤在一起,而其他的十多名男战士则挤满了狭窄的堂屋。而朱兰芳,为了让出更多空间,为了红军的安全,一直在门口还远的草垛上守护……

之后,红军主力率先开拔转战资兴。由于种种原因,三名女红军等不得不留在沙洲村。在此期间,白天女红军战士和徐解秀一起干活,讲进步道理,还帮她带孩子,徐解秀夫妇则帮红军战士煮饭、洗衣、烧水。通过女红军的讲述,徐解秀夫妇了解了共产党是老百姓的队伍,红军是为老百姓打天下的人。三个日日夜夜相处下来,徐解秀夫妇与三名女红军结下了深厚的情谊。

临走时,徐解秀夫妇与女红军难舍难分。三名女红军决定把这唯一的一条被子送给徐解秀夫妇,但夫妇俩说什么也不肯接受。徐解秀说:“你们三个人就共着这么一条被子,天寒地冻的,还要赶那么远的路,我们怎能忍心把它收下呢,我们在家里,至少还有一个躲风避雨的地方啊 !”

三个红军姑娘怎么也说服不了徐解秀夫妇,于是把被子往床上一扔,抽身就往外跑,徐解秀赶紧抱起被子追出去,几番推过来又推过去。僵持不下,三个红军姑娘不约而同对视了一下,其中一人拿来一把剪刀,坚定地把一条被子剪成了两半。她们拉着徐解秀的手哽咽着说:“大姐,这下你可别推了,这半条你就收下吧,等革命胜利了,我们还会回来看您的。”徐解秀颤抖着双手接过这半条被子,泪水唰地流了下来……

看到红军真心的为了老百姓,徐解秀与丈夫朱兰芳商量,叫他也去参加红军队伍,三名女红军因为他小孩太小婉拒了。最后,夫妇俩把三个女红军送到村口,望着绵绵群山,崎岖小道,担心红军女战士不认识路,徐解秀叫丈夫再送姐妹们一程,送远一点,送到大山的那一边。她站在村口,依依不舍地目送着丈夫和三个姐妹一步步地远去……

1984年11月初,重走长征路的《经济日报》记者罗开富来到了沙洲村。80多岁有点恍惚的徐解秀以为是红军回来了:“你们打回来了?你们胜利了?那3名女红军什么时候能来?”闻听此言,罗开富被吸引住了,对故事进行了深入的采访。“一条被子能剪下半条给穷人,天底下哪有这样的好人!她们上山时还对我说,大嫂,天快黑了,你先回家去吧,等胜利了,我们会给你送一条被子来,说不定还送来垫子呢。”徐解秀告诉罗开富,“现在我已有盖的了,只盼她们能来看看我”。罗开富被感动了,他将这个故事整理后,在经济日报以《三个红军姑娘在哪里》为题发表了报道。

稿件刊发后,邓颖超、蔡畅、康克清等15名参加过长征的女红军委托别人发表的谈话也见了报:“悠悠五十载,桑田变桑田。可对那些在革命最艰巨的时候辅助过红军的父老乡亲们,我们永远不会忘却。请罗开富同志捎句话:我们也惦念大爷、大娘、大哥、大嫂们!”她们表示,要想办法找到当年的三位女红军,并委托罗开富代表所有的红军战士,给徐解秀老人送一床崭新的棉被。可惜的是,被子送到了,三名女红军却始终没有找到。

重走长征路采访归来后,罗开富曾五次到过沙洲村。1991年,当罗开富带着众人的心意重返小山村时,大娘却在三天前刚刚去世。她合眼前曾经说:“一定要跟共产党走,因为共产党是只有一条被子也要分一半给你的好人。”徐解秀老人弥留之际告诫儿孙们的话,从此就成为了她家的家训。1996年4月,北京电视台《永恒瞬间》摄制组也来到沙洲村,拍摄“半床被子”的故事,并将一床签满了北京大学、中国人民大学学生名字的新棉被,送到了徐解秀老人的墓前。被子上还写着“万里长征,成烈烈千秋伟业;一条棉被,寄殷殷两代深情”。

责编:李梓延

来源:湖南日报新闻影像中心

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号