冯君蓝 米拍 2016-11-27 22:48:50

近日,备受关注的第一届阮义忠摄影人文奖在木心美术馆举行颁奖典礼,来自台湾的摄影师冯君蓝凭借作品《微尘圣像》获得大奖,并获得10万元人民币的奖金。

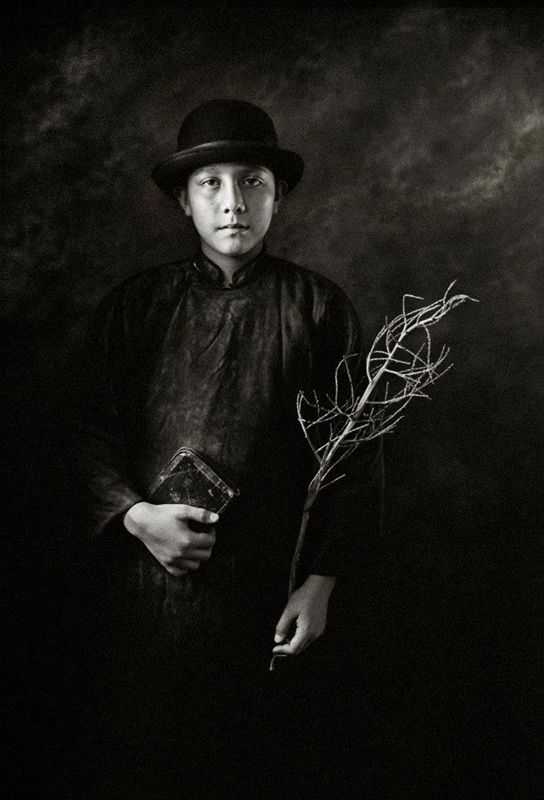

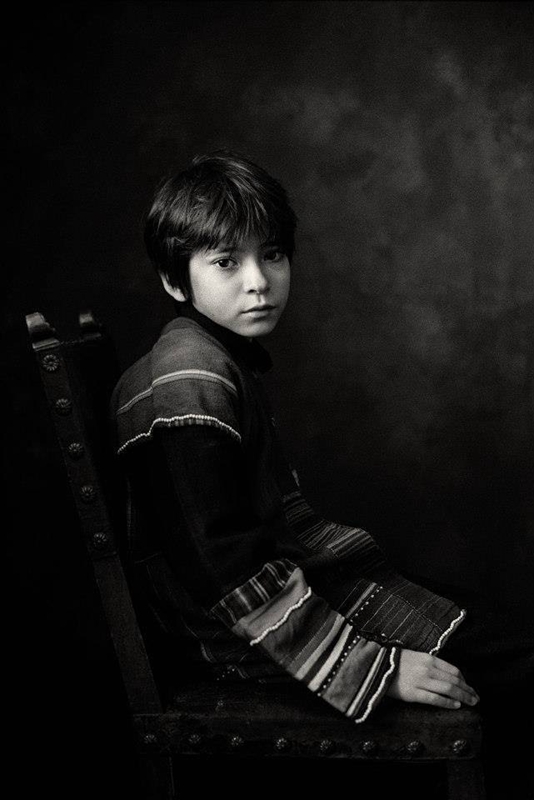

月夜·牧童大卫。

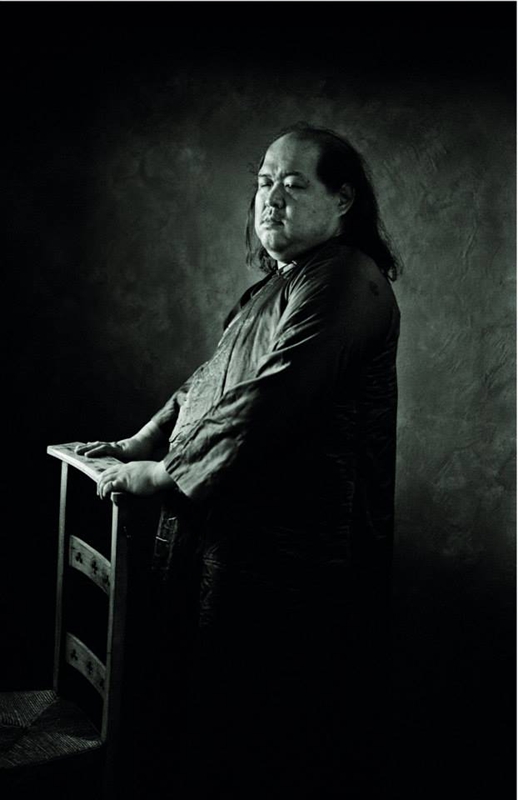

他穿着从垃圾堆里捡来的衣服

几十年如一日留着长发,

35岁时,子承父业成为了牧师

但在布道的同时,他的手里依然拿着相机。

冯君蓝

冯君蓝今年55岁,上次看到他的信息是在杭州《微尘圣像》摄影展开幕式上,他穿着已经磨破的外套、牛仔裤和皮鞋,像一个老嬉皮。后来才知道,那件外套是他岳母从垃圾堆里捡回来的,牛仔裤是从回收站买的,大概只花了6块钱。

福音之子。

冯君蓝的父亲是一个牧师,3岁那年他跟父亲从香港到台湾开拓教会,从此在台湾落脚。他虽是一名虔诚的基督徒,但相比他更喜欢美术,所以大学时没有选择神学而是上了美工科,毕业后从事美术设计一做就是十几年。

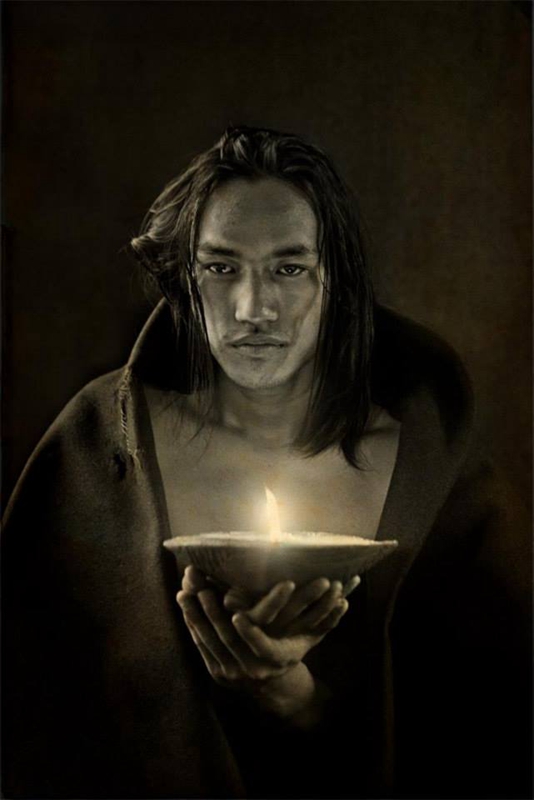

先知哈巴谷。

微尘。

这期间,因为阮义忠的摄影展,冯君蓝深受启发也开始拿起了相机,并拜阮义忠为师。

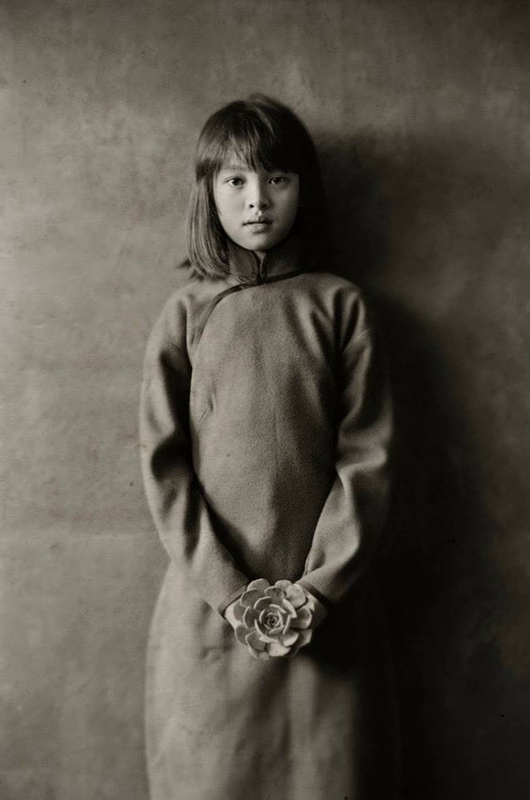

预备着的童女。

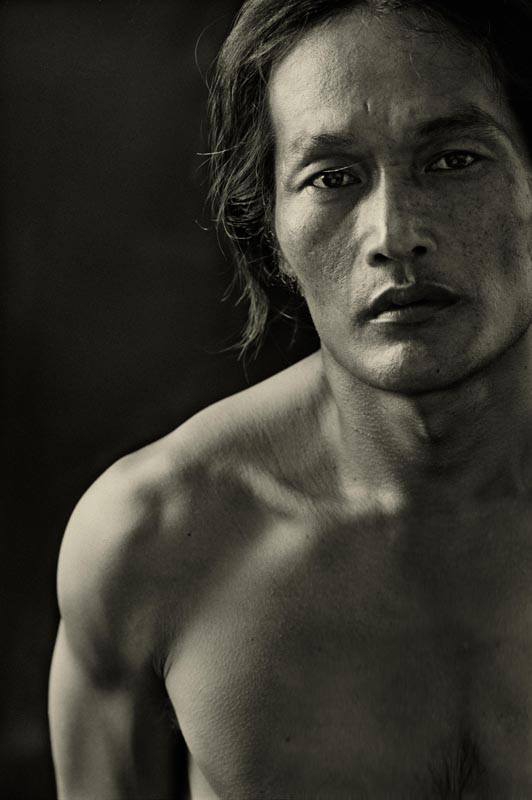

第一个亚当·尘土与灵气的混合。

33岁那年,冯君蓝的父亲罹患癌症。临终前,父亲问他:“我记得初中时你曾立誓要成为传道人,现在呢?”冯君蓝满腹疑惑地望向父亲:“你知道我今年已经33岁了,有老婆孩子要养,更何况现在想要读神学,那可是六七年的事,谈何容易?太迟了!”父亲却一脸严肃地回应:“阿蓝,什么时候,你觉得该是兑现你对上帝的承诺,就永远不嫌迟。”

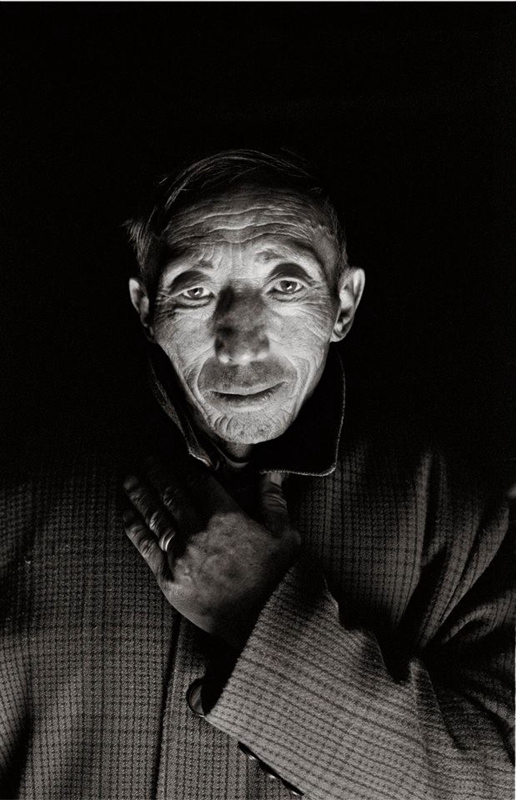

伪善的法利赛人。

知罪的税吏。

两年之后,冯君蓝进入神学院,成为上帝的仆人。他建了一个小教会,位于台北市士林区雨农路57号的一幢6楼公寓里,旁边是河堤、桥栏和市场。在一楼入口的门楣上,嵌着生铁板镂空的“中华基督教礼贤会有福堂”。

作为一个神职人员,冯君蓝也有着自己的困惑和压力,但是教会太忙了,他没有时间来绘画、旅行。最后,方便快捷的相机就成为了他转换心情的快门。通过摄影,他进入到一个美的世界,“间接地受到上帝的安慰”。

哈拿。

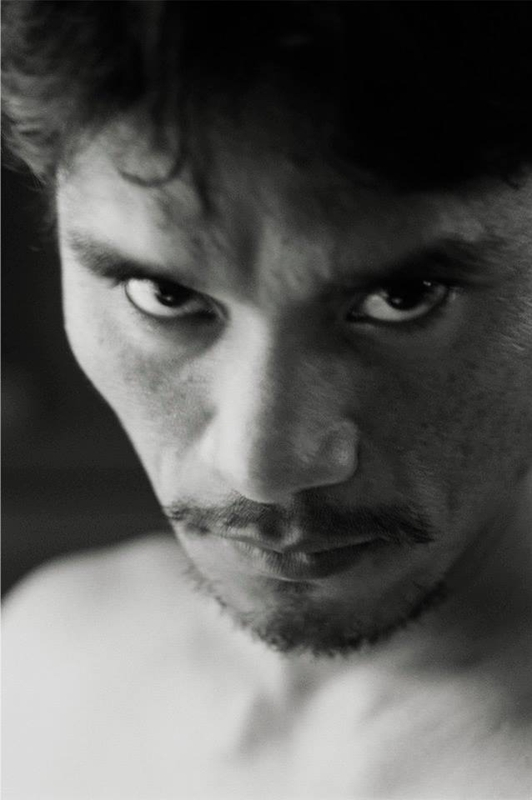

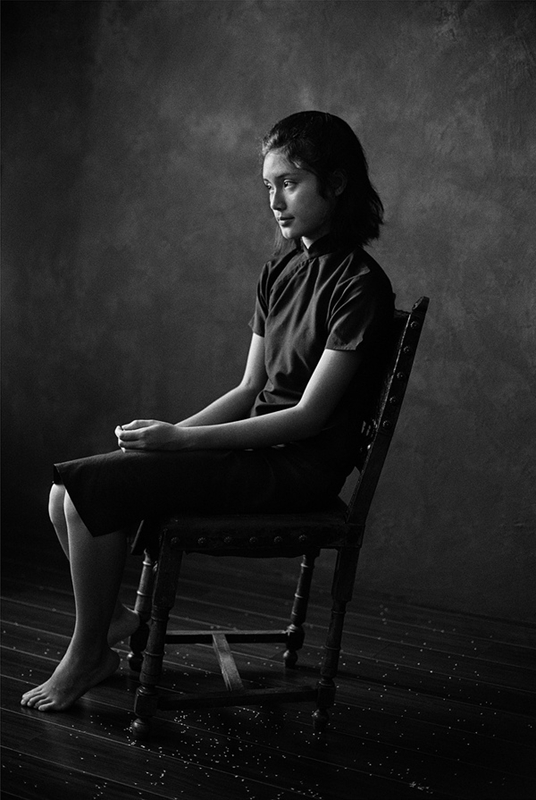

即使是拿起相机,冯君蓝依然想的是布道。由于性格羞涩,他拍摄的对象,都是教会里的兄弟姊妹,他最熟悉、最爱的人。7年前,他开始了一个拍摄计划,他称之为“单幅戏剧圣经人物肖像”。

灵童撒母耳。

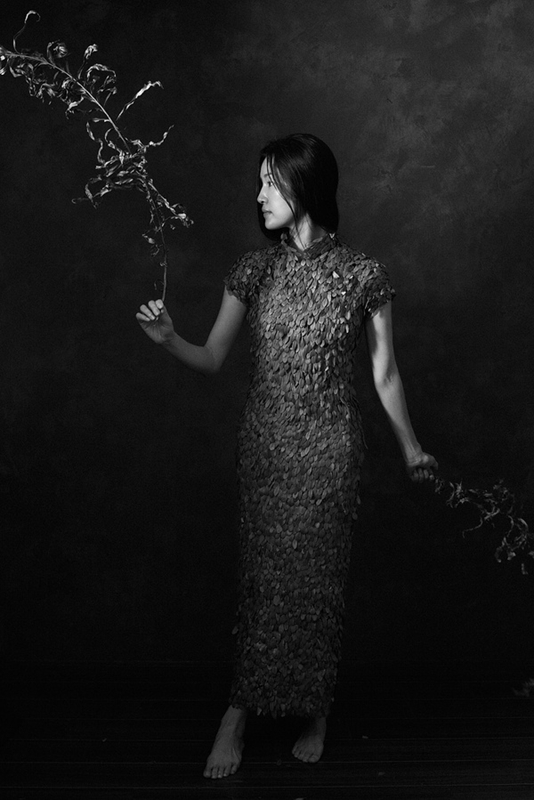

这个系列的照片,他说是“借用圣经的题材、圣经的人物来表达圣经的人观”。照片里是教会的弟兄姊妹,他们身上穿的衣服,是冯君蓝从各处淘来的旧物,或者用树叶和藤蔓编制而成。

该隐。

米利暗。

“我常常跟别人讲,其实我不会拍照,但是没有人信。”冯君蓝说摄影是最谦卑的艺术形式,“因为我拍的对象,物件、人、风景不是我创作的,是已然存在的现实。拍照片,你只是寻找角度,观察方式,你没有创造什么东西,顶多是安排、连接。”

童贞女马利亚。

作为冯君蓝的老师,阮义忠第一次看到这些照片时,发出赞叹:“这组照片是近年来我在华人摄影圈所见过最好的肖像摄影,只有最无杂念的心思,且摄影者与被摄者彼此极为信任,才能有这样纯洁自在的作品,每个人本具的灵性突破了现实的籓离,浮现在容颜上。”

穿着彩衣的约瑟。

冯君蓝将摄影当做一种宗教行为,也是“和时间抗衡的一个努力”,“我常常把照片和墓碑联系在一起,一个墓碑,上面刻着一个人的名字和生卒年月日,告诉我们这个人曾经存在过。一张照片,是告诉我们这个时刻曾经存在过。但是,在按下快门的瞬间,那个时刻就不存在了。在我按下的快门的时候,我看见了,同时也告别了。所以有人形容照片是一个忧郁的物件。”

期待上帝。

青年约瑟。

“相应于整个宇宙时空,我们都像灰尘一样微小。但是即便是这样的微尘,在阳光之下依旧可以反射光线,上帝也给它荣耀的时刻。因此我说人是被光照的微尘。”

主的使女。

“圣经人物并不遥远,他们与你我一样,不过是在自身所处的时代回应上帝的呼召,反映他们的信仰,以至于成为一个可以启迪我们的人物。因此我们也应在所处的现世人生裡,去尽心尽性做好一个人,以便可以影响周遭或后代的人。”

微尘圣象。

除了拍摄人物,冯君蓝平时也拍了一些物件,一个面包,一片树叶,一朵木棉花,一颗腐烂的果子,在他的镜头里,它们都变成了圣物,他说:“基本上我们怎么相信,就大致决定了我们能看到什么。”

责编:周梦菡

来源:米拍

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号