长沙范 2016-10-31 16:05:01

一个,是身经百战的抗日名将,一个,是豪门闺秀、绝色佳人;一个,是《红日》里兵败战死孟良崮的国民革命军五大主力之整编74师中将师长,一个,虽孀居70年独自抚养幼子老母,却成为周恩来的座上客和联系中国与美国、大陆与台湾的桥梁。她,就是王玉龄,17岁嫁给抗日名将张灵甫,19岁却因丈夫战死成为“党国第一烈属”,虽然他们只做了两年夫妻,但之间的故事却以中日之间、国共之间的两场大搏杀为背景展开,成为贯穿20世纪的一段传奇!

■ 2016年10月29日,在湖南老兵之家志愿者的安排照顾下,“玉姨”回到阔别已久的娘家长沙省亲。如今已年逾九旬抗日名将张灵甫的“遗孀”王玉龄,仍然风采依旧、优雅大方,不显老态,在她身上充分体现出东方优良传统与西方现代文明的完美结合。虽腿脚不便坐着轮椅,但“玉姨”的绰绰风姿,还是令在场所有人惊叹:要如何才能修炼出这般的优雅!

■ 1928年6月,王玉龄出生在长沙的名门世家,原籍安徽舒城,祖辈曾担任过清朝的尚书和两江提督。少年时期,王玉龄在长沙福湘女校读书时,便以芳姿著称于校。那个年代,她不是电影明星,却有着和电影明星一般的美貌和气质,但了解了王玉龄身世和经历的人,都会感叹,她真是“红颜薄命”啊!

■ 1937年,抗日战争全面爆发,9岁的王玉龄正随家人离开故土,远走湘西、贵阳,四处迁移躲避战火。“我家原来住在长沙营盘街一栋三层楼的大洋房里,长沙七八十岁以上的老人可能还晓得这个房子。我的祖父罗孝连曾当过贵州总兵。我的舅外公有4个女儿,其中一个嫁到了曾国荃家,一个嫁到左宗棠家。”

■ 与此同时,抗日名将张灵甫参加了著名的“八·一三”凇沪保卫战。面对武器装备远远优于国军的日寇,杀红了眼的张灵甫甩掉军服,抱着机关枪跳出战壕,带领100多名“敢死队员”,连续打退了敌人的7次冲锋,打死打伤日寇800多人。(张灵甫出生于1903年的陕西农家,1923年考入北大历史系,后投笔从戎,考入黄埔军校。)

■ 1945年秋,经历了八年抗战颠沛流离的生活,王玉龄随着家人回到了故乡长沙。张灵甫则是在王玉龄一家从长沙逃亡后,以第74军第58师副师长身份参与第二次长沙会战,并旋即升任少将师长。抗战胜利后,张灵甫逗留在长沙。

■ “他那个时候已经丧妻,就拜托别人给介绍女朋友。我们家在湖南蛮有名气,我二伯父王士健以前是湖南省禁烟督察处处长,他的一个朋友黄处长就对张灵甫说:王小姐不错,但是只能打99分。张灵甫问:为何?黄处长说:她脾气大得很。张灵甫也是脾气大的人。他就想见面先看一看 。”王玉龄说,有一天她和同学一起去长沙颇负盛名的“一乐也”理发店洗头发,遇到二伯母,也一起去了。在理发店,张灵甫和黄处长假装路过走了进来,张灵甫在背后一直凝视镜中的她,她心想这人怎么这么没规矩,就瞪了他一眼。

■ 刚刚17岁的王玉龄,亭亭玉立、俏丽可爱。也就在这一年,她第一次见到了张灵甫。而立之年、已经丧妻的张灵甫,也是对长沙王家才貌双全、待字闺中的大小姐早有耳闻。理发店邂逅,也是他专门得到口信,来一睹芳容的。“后来张将军告诉我,如果我不是瞪他一眼,而是冲他笑,他就不会追我了。因为当年喜欢他的女人有很多,我瞪了他一眼,他可能觉得我很特别。”

■ 这次见面后,张灵甫便想尽一切办法,对王玉龄展开了爱情攻势。在不断的接触中,王玉龄消除了对张灵甫的戒心,开始对他产生好感。此后张灵甫频繁出入王家,并很快提及婚事,正式向王玉龄求婚。“母亲不大同意,说要找个人保媒才放心。” 王玉龄觉得张灵甫既是北京大学历史系毕业生,又是黄埔四期学生,魁伟英俊,青年得志。张灵甫还是国民党军队中的儒将,他在书画艺术方面造诣也颇深,书法成就在陕西时直逼于右任。

■ 1945年,国民党元老、时任湖南省府主席的程潜出面充当了介绍人,王家方同意这桩婚事,两人在上海举行了热闹的婚礼,婚后寓居南京。王玉龄说:“结婚的时候太匆忙,所以很多请帖都是有一个人在门口发,来宾找到自己的请帖进来。我记得结婚的当天就帮我赶制出了两件新娘旗袍,婚纱稍微改小一点就穿了。倒是我先生,因为衣服做小了,结果穿着朋友的衣服就参加婚礼了。”

■ 之所以没能在长沙举办婚礼,也是因为婚礼前夕,张灵甫接到升迁令,他被提升为南京卫戍区司令,要即刻前往南京报到。于是,王玉龄穿着大一号的鞋子,张灵甫穿着借来的西装,在上海匆匆举行了婚礼。婚礼结束当晚,两人就坐上了前往南京的火车,“一个在上铺,一个在下铺,度过了新婚之夜。”

■ 1945年10月10日,随着《双十协定》的签订,国共两党矛盾暂时缓解,张灵甫和新婚妻子王玉龄在南京也度过了一段平静愉快的时光。已升任74军军长的张灵甫白天驻扎在城外,但凡进城,哪怕仅五分钟空闲,也要拐到家里看看妻子。张灵甫对人说:“我讨了一个好老婆,我讨饭她会帮我拿饭碗。”王玉龄偶尔回趟娘家,张灵甫也会很舍不得,但他从不直接表达。“他说,你养的鱼死了,花也死了。从不好意思说"我想你"这样的话。”王玉龄沉浸在回忆中,许多甜蜜的场景,在她70年的孀居生活中,已经反复回味过无数次。

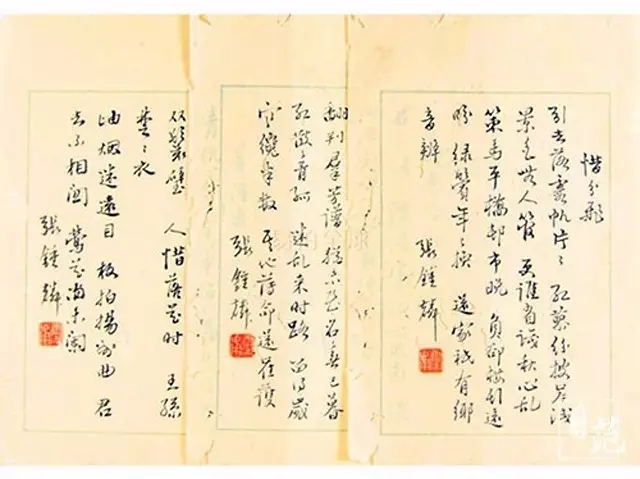

■ 1947年5月7日,这一天,王玉龄生下了胖小子,张灵甫爬上了孟良崮。10天后,孟良崮战役中,华东野战军向张灵甫残部发起总攻,整编74师全军覆没,张灵甫战死。张灵甫给妻子王玉龄写下了绝笔信:“今日战况更恶化,弹尽援绝,水粮俱无,我与仁杰,决以最后之一弹饮诀成仁,上报国家与领袖,下答人民与部属,老父来京,未见痛极,望善侍之,幼子望养育之。玉玲吾妻!今永诀矣。灵甫绝笔。五月十六日孟良崮。”此生无缘再见到他的儿子和亲爱的妻子。

■ 王玉龄一直不知道丈夫已去世的消息,亲朋好友都向她隐瞒着噩耗。直到几个月后的一天,丈夫生前的部下杨参谋来到家中,递给了她丈夫的绝笔信。“信中还提到,‘不管我太太想做什么,你们都不要违反她的意志,你们爱戴我的话,也一定要服从她。’”

■ 这个消息让王玉龄惊在了原地:“那时候好象天垮下来了,始终不敢相信这是真的,以为就是老天跟我开的玩笑。当时我真的很后悔,为什么当初那么矜持,连一句‘我爱你’都没有对他说过。”她是一个女人,一个太年轻的女人,她能够付出的,惟有感情。这份感情一直支撑着她,直到现在,忆起张灵甫死讯传来的那些日子,她依然眼含热泪、声音哽咽。

■ 张灵甫战死时,王玉龄才19岁,且上有老母,下有幼子,一个出身于名门望族的寡妇的处境可想而知。1948年,王玉龄在拒绝了身边众多的追求者后,扶母携儿,离开了南京的花园别墅,到了台湾。回忆起,她曾说:“当时日子过得很苦,每个月只能领取抚恤的几十斤米。”

■ 1952年,王玉龄在当时台湾陆军总司令孙立人(系王玉龄的姨父)的私人帮助下,留下老母和6岁的幼儿,只身去了美国求学。“我当时第一次出那么远的门,就是要去美国念书。想在那边站稳脚跟,再把母亲和儿子接出来。”

■ 1953年,王玉龄考入美国纽约大学财会专业。为了解决生活问题,她上午做文秘工作,下午和晚上到大学听课。通过四年的苦读,毕业后进入美国航空公司,服务了21年,直到退休。她说:“人的潜能有多大,有的时候连你自己都难以相信”。

■ 从小过着“饭来张口,衣来伸手”的日子而极度缺乏社会生活经验的大小姐,一个人在美国打拼,许多基本的生活技能都得从头学起。“我确实什么都不会啊,不会煮饭,没进过菜场,刚开始的时候都只能在外面吃。然后就是打工,在一家广东人的进出口公司做秘书,订货啊,接电话啊。”

■ 在美国期间,王玉龄一直热心于公益事业,曾连任两届华美协会的主席。华美协会是自发组织的华人团体,主要是帮助那些生活在美国的贫困与残疾的华人。因此她在美国华人社会中颇有声誉。

■ 1973年秋,周恩来向王玉龄发出邀请,希望她回来观光旅游,欢迎她叶落归根。同年9月,在周总理的亲自安排和有关部门的协助下,她终于踏上了阔别25年的故土,在北京受到周总理的秘密接见。此后她每年都回国探亲访问,在当时的情况下,能够自由地由美国来华的华人,仅有她和杨振宁教授。

■ 2003年,王玉龄在上海浦东玫瑰园为丈夫立了一座衣冠冢,每到清明节的时候都会去祭奠,碑铭是她为丈夫张灵甫题的一首诗:“当年有幸识夫君,没世难忘恩爱情。四七硝烟伤永诀,凄凄往事怯重温。”

■ 2007年4月,王玉龄来到孟良崮,在丈夫张灵甫殒命的山洞里,她放上了一束花环。当她得知张灵甫的墓将被建在山洞上时,她半开玩笑地提出,“也给我留一个位置。”

■ “我一直耿耿于怀的事情,就是他在最痛苦的时候,在最无依的时候,我没有跟他在一起,所以看到那个山洞的时候,我是心里感慨很多。我从来没有讲过,告诉过他我爱他,他死了以后,我一直后悔莫及的。我就觉得我这个人怎么会这样吝啬啊,连一句简单的话都不会讲,不曾讲。”

■ 王玉龄的母亲王罗希韫,直到2005年进入百岁高龄时才仙逝。她是母亲的独生女,母亲暮年思乡,为了满足母亲的乡恋,王玉龄于1997年7月偕母回到故乡湖南长沙,一直在家乡陪伴,直到老母到去世后才离开长沙。

■ 如今,已近九旬的王玉龄,看上去依旧保持着美丽的风韵和优雅的气质。儿子张道宇长得很像父亲,一米八的大个儿,英俊帅气。王玉龄半开玩笑地说道:“他爸爸比他还帅!他爸爸1.89米,他爷爷1.90米,他只有1.83米,真是每况愈下啊!”口吻中,充满了对丈夫张灵甫的深深眷恋和崇拜。

■ 这位在长沙含着金钥匙出生的名门望族大家闺秀,经历一生了颠沛流离,晚年跟随儿子张道宇一起定居在上海。阔别长沙多年后,最大的心愿就是,在有生之年再回到自己出生的地方,到娘家走一走看一看,追忆那些曾经逝去的时光。

■ 8年抗战,3次长沙会战,“整个长沙都被大火烧了。能炸的都炸了。一片废墟里,冷冷清清的,没什么人。后来我才知道,那时候我先生就在长沙帮老百姓重建他们的家园。我们自己家也没有了,刚回来时,租了人家的房子住,后来才慢慢另起了房子,在韭菜园。再后来,我们又在长沙水陆洲造了跟原先差不多样子的房子。”王玉龄用地道的长沙话轻述道。

■ 天心阁、西园北里、营盘街、韭菜园、开福寺、湘江、水陆洲......当这些深深铭记在王玉龄脑海中的长沙老地名,一一呈现在她眼前时,“玉姨”的眼神中充满了深情,或许正应了那一句“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”。当提起母亲和丈夫时,王玉龄还是会动情落泪,深情不为岁月改变。“在美国那么多年,我从没把美国当成是我的家,我没有这种家的感觉,我的家在中国,在长沙。”

摄影丨老茂

(本文据网络史料及采访整理编辑)

【特别鸣谢】

湖南老兵之家

责编:李婷婷

来源:长沙范

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号