伍婷婷 华声在线 2016-10-04 21:57:22

1897年考进时务学堂有多难

4000多人里挑40,半年后还要再淘汰13个

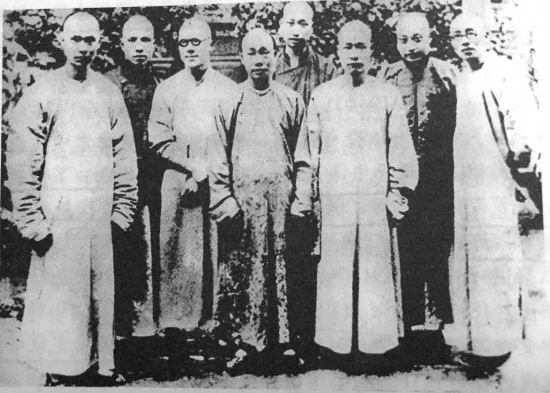

时务学堂教习:左起叶觉迈、谭嗣同、王史、欧榘甲、熊希龄、韩文举、唐才常、李维格。

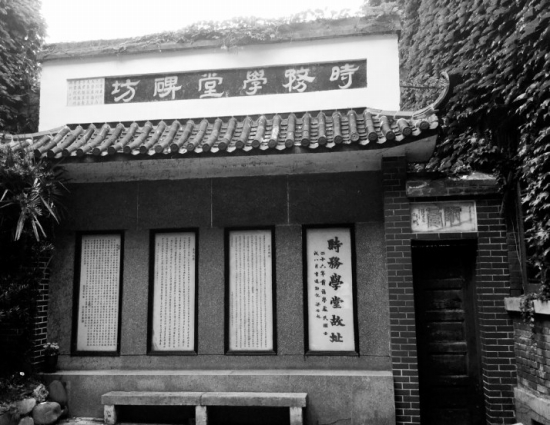

天倪庐公馆,时务学堂旧址的一部分。

天倪庐里的时务学堂碑坊。

虽然它几度易主,还遭遇“文夕大火”,但那些都磨灭不了它在中国近代史上的地位——新的教育制度从这里破壳,传统思想的禁锢也在这里开始慢慢开放。它是陈宝箴、谭嗣同、王先谦、蒋德钧、熊希龄等湖南名士选取的办时务学堂地址,也是梁启超当中文总教习传播维新思想的场所,还是蔡锷、范源濂、杨树达、林圭等仁人志士学习之所,太多人从这里走出,开始改变一个时代。

撰文/记者伍婷婷 实习生刘萌萌

考官谭嗣同,试题《无敌国外患者,国恒亡论》

走进“天倪庐”,庭院深深,尽显历史印痕。左边的墙面上嵌入“时务学堂旧址简介”碑匾,右边是绿色琉璃瓦盖顶的“时务学堂碑坊”,梁启超1922年手书的“时务学堂旧址”嵌在其中,学生李肖聃的题记紧挨其后,李况松的跋,陈云章的补记也都依次排列,四块碑石连成一排。

守着宅子的陈家山比划着时务学堂旧址的规模,他说这宅子只是一小部分,包括天倪庐在内到连升街,往前一直到小东街(现在的中山路)以前都是时务学堂范围,“或许更大,具体的可能也没人能描述清楚了。”时务学堂研究会副理事长陈先枢根据相关的史料和一些后裔的口述,大致推断,时务学堂的旧址曾是刘权之府第,面积大概是四五亩。至于时务学堂的内部面貌,1938年的那场大火过后,只能靠亲历者回忆。梁启超的回忆文章和时务学堂章程中曾记录,规定教习讲习时,特选两位高才生做书记,分坐在讲台两侧,记下讲席所讲内容,还规定讲堂上设一“待问题匦”,学生学习过程中有疑义,可用待问格纸将疑难问题写上投入其中。从湖南巡抚陈宝箴曾到学堂调阅课卷的记录可得知,学堂有档案室。学生唐才质文章中曾说到“聚居讲学,意气风发”也能从中推断学生住集体宿舍,其他的无太多史料可查。

但时务学堂的招考是非常详细的。第一次考试是1897年9月24日,在考前7天,陈宝箴将《时务学堂招考示》刊发在《湘学新报》,并在省城大街小巷张贴。恰逢清廷三年一届的“秋闱”乡试,参考的学生将这个消息带到了湖南各地,吸引了4000多名考生报考。当时,招考审查和招录都极为严厉,各府州名额实行分配制,除了长沙府24名外,其他府州5至12名不等。第一次招考经过挑复再扃试,录取了40名。这还不算完,到了第二年4月,时务学堂又根据学生平日功课分数及性情举动合校互勘,第一班40名同学甄别完之后,学生只剩下27人。

梁启超任中文总教习,他手订《学约》十章,开设经、史、诸子学及西学等课程,撰《读春秋界说》、《读孟子界说》等教材。录取的学生分成中文内课生、中文外课生、西文留课生、留堂试习生等,梁启超将此地作为维新思想传播阵地。他每日给学生4小时课程,要求学生根据所学教材做札记,他晚上批阅札记,有时留言千字之多。

时务学堂的第二次招生是1898年3月22日,出的作文考题为《论黄老之学最能害事》、《论孟子恶乡愿》、《论南学会有益》,这次确定下来的各课学生为48名。第三次招考是1个月后,由皮锡瑞和谭嗣同担任考官,考试项目同样是作文,题目为《无敌国外患者,国恒亡论》、《汉光武洽天下亦以柔道行之后》,考生答题要是没有较为独到观点的,一般跟时务学堂无缘。

经过五次招生学堂满员,初选人数为264人,正式录取的中文内课生81人,中文外课生24人,其他各类学生25人。至1898年戊戌政变,时务学堂创办未满一年,之后改为求实书院,这些招录的学生也随之走向各处。

初次亮相中国政治舞台:多人就义

参加唐才常的自立军起义是时务学堂学生在中国近代政治舞台上的首次练兵。

1899年注定不平常,戊戌政变后,时务学堂的学生林圭、蔡锷、秦力山、范源濂、田邦璇、蔡钟浩、李炳寰、周宏业、唐才质、李渭贤、陈为鐄、朱茂芸等先后辗转去到日本,加入梁启超在日本创办的东京大同学校。他们根据自己的喜好分为改革政治、精研军事、注重教育三派,并准备在各自精通的领域大显身手。

也就在这年冬天,教习唐才常在上海成立“自立会”,寻求救国之路。第二年,他在长江中下游组建自立军,计划分别在武汉、大通、安庆、新堤、常德五处武装起义。这一消息在学生中间传开,吸引了林圭、秦力山、田邦璇、李炳寰、蔡锷、石陶钧、唐才质等人的回归,他们加入自立军,并成为重要的组织者和领导者。

其中林圭有“庚子一役,唐、林并称”的美名,他是时务学堂二班的学生,唐才质曾回忆,时务学堂的学生中,他印象较深刻的是湘阴的林圭,因为他仰慕谭嗣同,也被谭器重。有一天,他曾对唐才质说:“朝廷纲纪败坏,达于极点,曾、左诸人掌握兵柄,苟举义旗,则倾复清室,反掌事耳……吾今日求学,应以挽救国家为第一要义。”听完这番话,唐才质第一反应就是他够“大胆”。果不其然,在这次自立军起义中,他和唐才常在汉口设立自立军秘密机关,担任自立军军中统领,成为仅次于唐才常的领导人,但因为事机不密,起义失败,与唐才常在武昌就义,年仅25岁。

和林圭同时被捕就义的还有田邦璇和李炳寰。李炳寰是时务学堂一班学生,和蔡锷一样是高才生。唐才质曾和他住一宿舍,还换帖为兄弟。李炳寰在上学那会儿常说,“我们求学,所为何事?但求起衰振敝,上利于国,下泽于民耳。”这次自立军起义,他任汉口军中文案,办理总机关文牍事务,1900年,总机关破获,他也未能幸免。田邦璇在该起义中往来湘鄂,任自立军后军统领,联络同志,协助筹款,负责安庆一路的起义发动,他还将在时务学堂上学的弟弟田邦玙也带着一同加入自立军,奈何事情败露。

1898年春入学时务学堂的蔡钟浩也加入了这次起义,他和一班上学的弟弟蔡钟沅一起,在汉口协助林圭组织中军,在常德筹划响应,汉口总机关破获后,他就义于长沙。在学校上学时,他的思想尤为激进,常常将“闻独立自由之义,集同人开自立党于长沙,刊章程,编会籍……湘人之唱言自立者,实以君为始。”挂嘴边。

这次起义失败后,有人曾统计参加该活动的时务学堂学生有名可考的就有20多人,首批学生占多数。而在1919年,毛泽东曾评价,“湖南之有学校,应推原戊戌春季时务学堂。时务以短促的寿命,却养成了若干勇敢有为的青年。唐才常汉口一役,时务学生之死难者颇不乏人。”

在这次起义中幸存的秦力山、蔡锷、石陶钧等又投入到接下来的各种民主革命中。

时务学堂教习在校舍前的合影。

蔡锷。

学霸蔡锷,学堂功课和月考必居前列

唐才质在时务学堂初识蔡锷就对他印象尤佳,他曾回忆道,“松坡(蔡锷)在同班年龄最小,体质亦复文弱,初不为人重视,然而言论见解,有独到之处,知少年好学,根底甚为深厚也。”

这位被誉为“再造共和”的英雄人物蔡锷曾是时务学堂的学霸,那时候他叫蔡艮寅。他曾被湖南两任学政赏识,并被学政徐仁铸推荐参加时务学堂首批招生考试。15岁的蔡锷从邵阳出发,赶了几百里路到长沙,从报考的4000多人中脱颖而出,拿到第三名,成为一班中文内课生,也是时务学堂最小的学生。

在时务学堂,他因“赋性天资聪颖,在学堂中的功课和每月的月考,必居前列。”陈家山曾听父辈提起过,1922年,李肖聃陪梁启超来长沙重游时务学堂旧址时,他还专门去寻过蔡锷宿舍,泣不成声。从这件小事上来看,梁启超是十分喜欢蔡锷的。在1898年长沙版的《湖南时务学堂初集》中,保留了一部分蔡锷的札记和梁启超的批语,也能窥见梁启超对蔡锷的赏识。蔡锷所写的札记,梁启超虽然时有辩驳,但更多的批语为“极通”“比例精当,见地莹澈”“若能每条以此求之,则圣人之意不难见矣”等句。

蔡锷曾针对现实提出的一个问题,认为大小官吏们的所作所为,与孔子的大一统思想背道而驰。问梁启超:“孔子大一统,所以泯杀机也。今之贤士大夫欲督其督,郡其郡,邑其邑,无乃与夫子大相剌谬乎?”梁启超的批语直截了当:“古今万国所以强盛之由,莫不由众小国而合为一大国……今中国则反是……于是中国不徒变为十八国,并且变为四万万国矣。国权之失,莫过于此。政府现无可望,则不得不致望于督抚州县。”而蔡锷研读《公羊》、《春秋》时,在札记中写了300字的观点与康有为“托古改制”观点矛盾,梁启超则用1000余字的长篇批语跟其辩驳。

戊戌政变后,蔡锷也随同学一道去到日本,在东京大同学校读书,他更倾向改革弊政的思想。自立军起义失败后,他决心再去日本精研军事。回国后,他一改此前文弱书生相,继续参加革命。1911年武昌起义爆发以后,蔡锷在10月30日领导发动云南重九起义,任云南军政府都督。1915年冬,袁世凯复辟帝制甚嚣尘上,蔡锷于12月25日,与云南督军唐继尧等宣布云南独立,任护国军第一军总司令,通电讨袁,发动护国战争,率护国军入川,激战十万袁军,屡获胜捷。

范源濂,杨树达,李肖聃,都是这里学生

时务学堂里除了走出一批为革命奋斗的军事人才,还有像范源濂、杨树达、李肖聃等教育学术精英。

时务学堂二班中文内课生范源濂是该校走出来对教育贡献最大的学生。戊戌政变后,他突然特别焦虑,在思想斗争一番后,他和同学一起曲折前往日本,下定决心从事教育,以这样的方式救国。

中华民国成立时,他曾被选为南京临时政府教育部次长,与总长蔡元培一道改革封建教育,建立近代民主教育体制。他曾先后担任清华学堂、北京高等师范学校、北京师范大学的校长,四次任民国政府教育总长。护国战争结束后,他被任命为教育总长兼内务总长,开始除旧布新。他撤销了“教育纲要”,重新制定颁布大学章程,并将西方大学体制的优点融入其中,规定各大学按专业分科,按专业分系,初步的近代大学教育体制慢慢成型。就在稍有成就之时,他又和南开大学创始人严修去美国考察教育。

清华大学继陈寅恪之后第二位国文、历史两系合聘教授的杨树达和蔡锷是同班同学。他为时务学堂首批中文外课生。他在学校期间的表现鲜有提及,但当时能在4000多人报考中成为录取的40人中的一位,也实属难得。杨树达没有像其他同学那样投身于革命中去,他用一生研究汉语言文字。只是在1913年,湖南各界人士发起驱逐湖南督军张敬尧运动中,他被推为教师代表,毛泽东被推为公民代表,参加驱张赴京请愿团。

他在语法、修辞、金石、甲骨、及古文字训诂、音韵等方面造诣精深,所著的《古书疑义举例续补》被章太炎认为:“用心审密”,“足匡高邮王氏之失”于省吾则称:“精湛透辟,曲园所不逮”。语法方面著作《高等国文法》将文法与训诂紧密结合,建立了以划分词类为中心的独特语法体系,至今仍为我国乃至国外中学、大学的语法教学用书。他还因治甲骨文、金文将形、义、史结合被称之为“今日赤县神州训诂学第一人”。杨树达最有成就的是《汉书补注补正》,对先秦诸子、两汉经史大量校勘、考释、阐述,陈寅恪读后直呼:“《汉书》颛家,公为第一,可称汉圣。”

李肖聃进时务学堂任外课生时已是时务学堂后期,在时务学堂旧址碑坊处还留着他做的题记,排在梁启超手笔之后。他虽然没有其他同学那般名气大,但在1913年,梁启超任北京政府司法总长时,他曾任其秘书,专司笔札,深得梁启超信任。

梁焕均,曹典球等实业家也曾在此上学

如湖南巡抚陈宝箴在《时务学堂招考示》中所提及,时务学堂培养的学生是多元的,“其上者宣力国家,进身不止一途;次者亦得派充使馆翻译、随员及南北洋海军、陆军、船政、制造各局帮办。”五次招考的两百多名学生中,除了政治军事、教育学术上有成就者之外,梁焕均和曹典球在实业上的成绩也值得一提。

梁焕均是大实业家梁焕奎的三弟,1898年春进入时务学堂。他受长兄影响,又因为家中经营矿产实业,走了实业救国之路。

在赴日本留学归来后,他一直留在长兄身边协助管理公司日常事务。1915年,锑价暴涨,华昌公司因乱象损失4万银元改组,梁焕均接任华昌公司总经理一职。他上任后,马上显示了自己的管理才能。到1916年5月2日,该公司在《大公报》上发表1915年营业账目,获纯利润银120万两。他任总经理期间,华昌公司除长沙南门口外的华昌炼锑厂外,还在安化、新化等地新设采锑矿厂100多家,新设钨矿、锡矿、煤铁矿等近100处。他在任的三年期间,纯锑矿生产量1916年高达8600吨,1917年保持8200吨,让华昌公司一度成为湖南最大的民营企业。

曹典球离开时务学堂后,积极投身实业。1912年,他作为湖南代表参加全国首次工商会议,和张謇、张弼士、聂云台、荣德生等人一起讨论设立试验场、模范工场、振兴本国制造业等工业问题。第二年,被熊希龄举荐担任汉口造纸厂厂长,他一改以往经营方式,聘请美国工程师,用科学技术造出很多优质纸。作出一番成绩后,谭延闿邀请他担任湖南造币厂厂长。一战期间,他集资开办一家炼锑厂,开始个人经营。后又和友人在郴州开采钨矿,成立正厚五金号进口公司。

陈先枢介绍,在中山西路三贵街口建设“时务学堂纪念馆”的项目已明确列入长沙“潮宗街历史文化街区”的概念性规划中,到时候还有更多关于时务学堂师生的故事。

责编:朱晓华

来源:华声在线

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号