文学报 2016-09-17 07:40:16

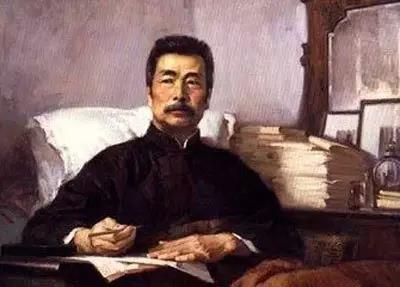

到鲁迅家做客,无论男女,一开始都是打开点心匣请吃点心。但久而久之,鲁迅便发现,男的一来,点心匣子很快被清空,于是不得不差别对待:女生来家里做客,还是请吃点心;要是男生来,点心盒子里的点心便换成一筐花生,这也算是“甜党”鲁迅的一点绅士风度。

宋美龄最常吃的,不过是两片吐司,配菜是西芹沙拉。这是宋美龄从少女时代就养成的习惯,为了保持身材。据说,宋美龄几乎每天都会用磅秤称体重,只要数字略微增加,她的菜单马上更改,只吃沙拉;如果体重恢复标准,她也会和我们一样,吃一块牛排或者蛋糕犒赏自己。

张爱玲最爱的是一种方角德国面包,外皮厚脆,中心微湿,是“普通面包中的极品,与美国加了防腐剂的软绵绵的枕头面包不可同日而语”。

每逢假日必美食,民国名人们也不例外,食物是必须与人在一起的。因为承载的是记忆。

本文内容节选自:

李舒 著

中信出版集团2016年8月

寄居北京,最大的恨事是吃不到一口好点心。

最大的问题是硬,无论是勒特条还是缸炉,都需要一副好牙口;至于半斤重的翻毛月饼,简直更像是防身武器,月黑风高路遇歹徒,随手一扔,不砸死,也砸晕。马三立先生的相声里说得最贴切:汽车把桃酥压进了沥青马路,用棍子撬,没撬动,棍子却折了。幸亏买了中果条,用它一撬,桃酥出来了。

1924 年,周作人便开始抱怨:“北京建都已有五百余年之久,论理于衣食住方面应有多少精微的造就,但实际似乎并不如此,即以茶食而论,就不曾知道什么特殊的有滋味的东西。固然我们对于北京的情形不甚熟悉,只是随便撞进一家饽饽铺里去买一点来吃,但是就撞过的经验来说,总没有很好吃的点心买到过…… ”他对于南北点心的分类,有自己的独到见解:“北方的点心历史古,南方的历史新,古者可能还有唐宋遗制,新的只是明朝中叶吧。点心铺招牌上有常用的两句话,我想借来用在这里,似乎也还适当,北方可以称为‘官礼茶食’,南方则是‘嘉湖细点’。”“官礼茶食”是历代相承的,即使时势转变,点心上发生了新品种,“一切仪式都是守旧的,不轻易容许改变”;江南地区的商业在明时发达,“那里官绅富豪生活奢侈”,茶食一类也就发达起来,所谓“细点”,如是。

不管粗细,周作人和鲁迅兄弟对于点心的热爱,是毋庸置疑的。这种热爱似乎可以追溯到在日本的留学岁月。他们共同的文学偶像是当时的著名作家夏目漱石(就是现在千元日币上印着的那位先生),夏目漱石的胃不好,却偏偏热爱红豆年糕这样难以消化的甜食,夏目的妻子曾经回忆,为了让丈夫忌口,她经常把家里的羊羹等甜食藏起来,可是每次丈夫一回家,做的第一件事便是翻箱倒柜,这种“侦察与反侦察”的活动,贯穿着夏目的大半生。

周氏兄弟作为夏目漱石的脑残粉,便忠实地模仿夏目的所有举动,他们租住夏目漱石住过的房子,也热爱吃夏目漱石爱吃的点心。周作人一直念叨着“本乡三丁目的藤村制的栗馒头与羊羹是比较名贵的,虽是豆米的成品,那优雅的形色,朴素的味道,很合于茶食的资格,各色的羊羹大有特殊的风味”。

比起周作人的挑剔,鲁迅对北京的点心显然宽容很多。在《鲁迅日记》中,前后有十几次在稻香村购物的记载:“1912 年9 月25日,阴历中秋也。见圆月寒光皎然,如故乡焉,未知吾家仍以月饼祀之不。至稻香村买食物三品。”“1913 年5 月3 日,过稻香村买饼干一元。”稻香村在当时算是南货食品店,卖的多半也是仿制的南方点心。在真正的北京点心中,鲁迅最喜欢吃“萨其马”。启功先生考证,《清文鉴》中便有此物,释意却非常奇怪——“狗奶子糖蘸”。萨其马用鸡蛋、油脂和面,细切后油炸,再用饴糖、蜂蜜搅拌沁透,故曰“糖蘸”。只是“狗奶子”太让人不解,王世襄先生对这个名词做了考据:“如果真是狗奶,需要多少条狗才够用!原来东北有一种野生浆果,以形似狗奶子得名,最初即用它作萨其马的果料,入关后,逐渐被葡萄干、山楂糕、青梅、瓜子仁等所取代,而狗奶子也鲜为人知了。”

除了萨其马,鲁迅也喜欢白薯切片以鸡蛋和面油炸的点心,这是他的第一任妻子朱安为他特制的,后来人们便叫这种点心为“鲁迅饼”。不过,即使爱极了这款饱含朱安深情的点心,他还是更喜欢给他写信说明“如何防备蚂蚁夜里来偷吃点心”的许广平。到鲁迅家做客,无论男女,一开始都是打开点心匣请吃点心。但久而久之,鲁迅便发现,男的一来,点心匣子很快被清空,于是不得不差别对待:女生来家里做客,还是请吃点心;要是男生来,点心盒子里的点心便换成一筐花生,这也算是“甜党”鲁迅的一点绅士风度。

作为一个美食爱好者,我颇关心第一夫人的餐桌。多年来,宋美龄的饮食传说也散落各地,从南京到上海,从台湾到纽约。比如在南京,大家总喜欢介绍我喝一种用山药和糯米做的稀饭:“你研究民国啊,怎么不知道这碗‘美龄粥’?”在台北圆山饭店采访,才知道宋美龄的饮食,其实非常西式。以早餐为例,宋美龄最常吃的,不过是两片吐司,配菜是西芹沙拉。这是宋美龄从少女时代就养成的习惯,为了保持身材。据说,宋美龄几乎每天都会用磅秤称体重,只要数字略微增加,她的菜单马上更改,只吃沙拉;如果体重恢复标准,她也会和我们一样,吃一块牛排或者蛋糕犒赏自己。

我们还想不到,宋美龄非常爱吃凤爪和鸡翅这类食物。有人猜测是为了减肥,我却觉得,这是宋美龄在上海生活过的印迹。旧时上海的女子,虽然在人前一派大家闺秀风范,私下里,哪一个不爱吃吃鸭胗肝,啃啃鸡脚爪,和女朋友说说亲密的闲话?一百年前的宋美龄,就和你我一样吧。

在饮食上很克制的宋美龄,也经常对丈夫蒋介石的饮食“指点江山”,比如蒋介石早餐中的“标配”木瓜,就是宋美龄的发明。蒋介石爱吃水果,却对木瓜完全不感冒,他甚至有些讨厌木瓜的味道。但宋美龄坚持,因为这对胃好。虽然这对夫妇以恩爱闻名,可他们作为西化的妻子和传统的丈夫,真的吃不到一块儿去。在和宋美龄结合之前,蒋介石爱吃宁波口味的小菜,他的原配夫人毛福梅经常腌制家乡咸菜雪里红。雪里红配稀饭,是蒋介石最喜爱的早餐之一。这在宋美龄看来绝对不可思议,含盐量那么高的咸菜毫无营养可言,怎么可以常吃?雪里红烧黄鱼这样的江浙美味也并不入宋美龄的法眼。

静安寺是张爱玲出没最多的地段,所以如今常常可见依据各种版本道听途说而来的张迷,最明显便是赫德路(今常德路)上的常德公寓,那里的居民已经不堪其扰,在门口挂起了“免战牌”:私人住宅,谢绝参观。我的一个小姐妹,从台湾远道而来,非要去常德公寓朝圣。没办法,只好带她去拜访住在那里的一位老艺术家,只为了最后能上7 楼去看一眼张爱玲住过的公寓,当然是吃了闭门羹。此等待遇,胡兰成也曾受过。我眼睁睁看女伴在那里神叨叨写纸条—也是学胡兰成,肚中早已饥肠辘辘,便又增添了许多不耐烦。出得门外,她又要去吃起士林,当然还是为了张爱玲。

每天凌晨,住在常德公寓(爱丁堡公寓)的张爱玲,都会被隔壁起士林烘面的香味所唤醒:“在上海我们家隔壁就是战时天津新搬来的起士林咖啡馆,每天黎明制面包,拉起嗅觉的警报,一股喷香的浩然之气破空而来……”起士林是天津的品牌,张爱玲小时候曾经在天津生活,20 世纪40 年代末,起士林到上海开设了分店,总是怀念古老家族过去荣光的张爱玲变成了起士林的常客。她最爱的是一种方角德国面包,外皮厚脆,中心微湿,是“普通面包中的极品,与美国加了防腐剂的软绵绵的枕头面包不可同日而语”。张爱玲的姑姑甚至觉得这面包可以不涂黄油,白嘴吃。这家店的原址在南京西路铜仁路口,现在已被中欣大厦所取代,张爱玲的遗迹,终究是不复再寻了。

同样遗憾的还有老大昌,当然不是现在已经连锁经营的“新老大昌”,而是之前位于兆丰公园(现中山公园)对面的老字号:“离学校不远有一家俄国面包店老大昌,各色小面包中有一种特别小些,半球形,上面略有点酥皮,底下镶着一只半寸宽的十字托子,这十字大概面和得比较硬,里面掺了点乳酪,微咸,与不大甜的面包同吃微妙可口。”这里的学校指的是她短暂就读过的圣约翰大学。她对于这种俄式面包的迷恋程度令人觉得不可思议,有回在香港,一条僻静小街上忽然发现一家“老大昌”,她狂喜地翻找,只发现寥寥几只两头尖的面包或者扁圆的俄国黑面包。她买了一只俄国黑面包,回家发现黑面包硬得像石头,费了好大劲切开,迎接她的是里面一根棕红色的长发。后来在美国,又听到“热十字小面包”的名字,她再次买下,见到的却是粗糙的小圆面包,上面用白糖画了个细小的十字,尝过当然是失望,“即使初出炉也不是香饽饽”。

说起点心,张爱玲当然是内行,周瘦鹃去看望她,一下子被下午茶的阵容惊呆,“茶是牛酪红茶,点心是甜咸俱备的西点,十分精美,连茶杯与碟箸也都是十分精美的”。胡兰成也说她“每天必吃点心,她调养自己像只红嘴绿鹦哥”。她对于点心的热爱,实在超过了主食。说到中餐,张爱玲便算不上是行家,去舅舅家吃饭,记得的只有一道炒苋菜,“乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜,里面一颗颗肥白的蒜瓣染成浅粉红”。她甚至有些偏食,比如吃面,哪怕是杭州楼外楼的螃蟹面,也还是“吃掉浇头,把汤滗干了就放下筷子,自己也觉得有点造孽”。

责编:李婷婷

来源:文学报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号