湖南省诗歌学会 2016-09-15 07:18:45

长诗:屋顶上的红月亮

评论:堂屋上空明月飞

访谈:红月亮照彻我逝去的家园

摄影:罗鹿鸣

屋顶上的红月亮

罗鹿鸣

一

在晾晒月色的屋顶之上

三角架拔节式地成长

颀长的腿抬升欲望

我是一架相机我站在云台

黑蝙蝠欲飞未飞的形状

广角镜长焦镜都是一只独眼

怎么也瞧不够炊烟与梓桑

黧黑的喜悦起伏在连绵的山岗

夜之眼,涌进了明月与蛙鼓

我的黑匣子塞得满满当当

胶卷展开的画布,涂满

皎洁的清辉,村庄

站在忠孝仁义的中央

在阡陌纵横的底片上

白日的汗渍浣成涟漪

枣子塘闪烁着鱼鳞波光

回忆的速度渐渐放慢

灵魂的光圈泛起了波浪

我是一架相机我站在云台

快门开始了虫鸣蝉噪的歌唱

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶是主人的故乡

二

月亮的脸颊白里透红

酒窝儿盛着五月的绿风

天空的红晕是月亮的红裙

曳地的裙裾落地成银

跨过清涧飘过水塘掠过田野

为那一片片摞荒地

昨夜虽哭红了眼睛

但今夜,月亮的步履轻盈

戴一顶晕红的草帽出行

走出山际线的月亮

爬了一竿子高

池塘里的投影

就记录了一竿子远

一条徜徉的光龙游过池塘

一只日光灯挂在天花板上

天地间一片清辉叮当叮当

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶镗锣一般敞亮

三

鲸鱼背一般的屋顶

出没在月色的风波里

鼾声溢出雕花格窗

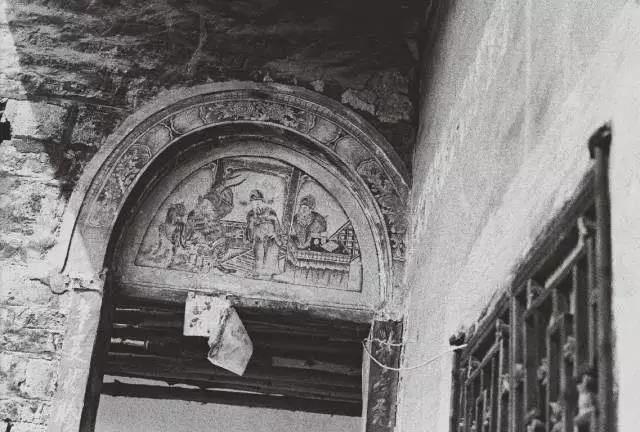

甲午海战年间的窗子

探头探脑的喜鹊栖居其上

我缩小光圈加大景深

将历史与现实的清晰度测量

红会的匪帮吓死了新娘

蒋家王朝的逃兵在此匿藏

日本鬼子刺开了儒和尚的胸膛

衡宝战役的硝烟漫过几何图样

那个得胜归来的团长

曾在此医疗战争的创伤

那只五十年代的华南虎

隐没在口口相传的唏嘘里

那条从大房正山梭下来的巨蟒

曾在枣子塘里掀起惊涛骇浪

塘底下的阴河

一生都在躲避阳光

还有那五彩斑斓的蝴蝶

不断翻新蝶恋花的祁剧花腔

那蛰伏在黑夜中的老鼠

噬咬岁月的衣箱,然后

跳过记忆的田埂

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶好多故事收藏

四

黑黝黝的屋脊是一座高原

不管风雨雪霜如何敲打

屋檐下的家依然安详

黑漆漆的瓦片沟塬相间

黑压压的树荫撑一片凉爽

黑沉沉的是无穷的岁月

黑洞洞的是没有日月的村庄

总是张开欲壑难填的企望

那些外出打工的男女

黑乎乎的门前的树桩

拴着父母妻儿的念想

那些漂泊异地他乡的风筝

欲飞欲坠仍抬头望乡

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶是安全的海港

五

车前菊仍在路边

鸡冠花伸长脖子

豆角苗爬满竹架

人字形的瓜棚长满丝瓜

嫦娥的长袖扇起清凉

白茅举着旗帜

向人叙说沧桑

凤尾竹摇曳月光

落得满地的尽是凄怆

大白菜张开玫瑰般的层瓣

盛接银色的月光如霜

老树新芽的村庄

波光云影的村庄

父亲是那禾苗上的阳光绿

母亲是那水田里的月光白

故乡是我魂灵的居所

记忆里爬满的葡萄藤

那晶莹剔透的果实

我捕捉大片的乡村时光

却无法收藏永恒的衣裳

昨日油菜花金色的影子

今天已籽实果黄被收割成捆

哦,故乡已走入工业化的大潮中

越来越远,越来越远

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶生长着梦想

六

颠簸在田野间的汽车

一只后现代的青蛙

睁着两只偌大的眼睛

分辨着回家的辙痕

当它趴在瓦屋檐下

那声音怎么也没有青蛙动听

你跑了再多的路又怎么样

还不是要追随你的主人

你见过再多的风花雪月又怎么样

还不是要到故乡寻找亲情

你纵然没有飞黄腾达功成名就

家乡的晒谷坪从不拒绝你的休整

你出自尘土

最终还将归之于尘

即使没有归葬故园

你也归葬在毛边纸族谱里

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶是人性的地方

七

那载着你走向远方的铁轨

已经泛着一个世纪的青辉

即使是朝发夕至

还不是相逢又别离

铁路两条长长的胳膊

就如游子平行于故乡

即使迷失了山脉河流的走向

那一双有力的胳膊仍把你接回

只因故乡的溪流仍然轻轻淌过田野

仿佛在呼唤着你的小名

当你经历了岁月的打磨

心中最明亮的还是那一块水田

冷漠的铁轨也传递温情

就像老母亲纺织的纱线团

抽出的纱线很长很长

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶伫立亲人的守望

八

爬上黛玉色的鼎山

那一轮夕阳正照着归人

站在中心市场的屋顶

这座成就无数人梦想的小城

跟我的主人一样年轻

那副庇护心灵的头盔

戴在山峦田町

给秧田绿油油的守望

涂抹着银色的苍凉

将一泓游子的乡愁

在颠簸的岁月里摇荡

垂垂老矣的乡村

在娭毑的喊魂声中起死回生

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶是回不去的故乡

九

红漆金字的寿匾在正屋里闪亮

八十年的尊荣高挂在大梁

寿匾的主人已睡在了祖山上

墓冢隆起,野草惶惶

失伴的母亲已九十五岁

还在堂前屋后飞去来兮

在儿女的巢里起起落落

如落单的燕子,孤单又寂寞

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶已空空荡荡

谈雅丽:诗人罗鹿鸣站在城市屋顶的天台上,用摄像机的眼睛回望村庄,黑匣子里满是点点滴滴的乡土画面:“黑漆漆的瓦片沟塬相间/流泻岁月也流泻情感”;“红薯与红薯渣喂养的童年”;“垂垂老矣的乡村/在娭毑的喊魂声中起死回生”……他用生动的诗语和独一无二的记忆,勾画出他内心深处的真实故乡,是他对土地和亲人深情的指认。一轮红月亮正从天际升起,借助镜头,诗人没有停留在表面的乡愁书写上,而是穿过了时间的纵坐标,展开了乡村书写的新的可能性,让人有身临其境的悲欢和血脉相关的忧戚,它们是真挚诚实、温暖而感人的。对于诗人来说,“父亲就是禾苗上的阳光绿/母亲就是水田里的月光白/大自然是我的情人/故乡是我的魂灵”。他用深情的诗语确立了人与土地、歌唱者与故土家园之间密不可分的情感,借由此诗,诗人标明自己的血缘和来路,这种情感,是慈悲与感恩,是爱与和解,是生命对于土地的亲近和水乳交融。他带着泥土的、和着命运与血肉情感的写作,因而是珍贵而不可忽略的。

聂茂:当急速膨胀的城市并不能成为文明的符标时,田园牧歌几乎天然地成为了精神乌托邦的所有根基;但如果城市难逃空心责难的话,乡村如何应对一副空壳的指责?农业文明的传统一断再断,田园美学的叙事一改再改。如今,农业文明和田园美学的记忆属性似乎已被添加了一种讽刺,不管它被追述得多么充盈慷慨、生动美丽,也不管它被陈述得多么贫瘠糜烂、堕落野蛮,一个不得不承认的事实是:在符号文明里,故乡始终只是作为一种记忆存在。那么,个体如何才能应对诗写的虚妄?面对优秀传统文明的式微,罗鹿鸣充满了强烈的忧患意识。作为对这种忧患意识的体认和反思,罗鹿鸣诗歌创作有一条区别于“行动即意义”的诗写理念:“感受即意义”。流离中的罗鹿鸣诗歌作为一种对当下的偏离自觉地靠近了记忆——消逝的故往和未知的命运,因而,其诗写总能借助于朴素而执着的审美性获得自我的、当下的超脱;这种退守式的诗写是个体的,注定也是群体的,而生命负荷于个体的困苦是否真能由此得到解脱呢?这不仅是对罗鹿鸣发问的,也是对所有诗爱者的发问。

张文刚:经历了漫长的“高原之旅”回到故乡并一脚踏进“桃花源”的诗人罗鹿鸣,其长诗《屋顶上的红月亮》,仿佛现代版的诗歌《桃花源记》。《桃花源记》中的“仿佛若有光”在罗鹿鸣笔下浸润、放大为故乡“灵魂的光芒”:乡村弥漫出来的纯净之光、人性之光与红月亮的神性之光相融合,召唤着过去甜美的记忆并漂洗着一个现代人的疲惫的灵魂;对美、爱、自由、明亮和静谧的赞美与眷恋,羽毛一般舒放出诗人的心灵之光。由此诗人的心灵和村庄、红月亮相走相亲、相融相谐,呈现出一片大和谐与大智慧,印证了“生存就是一片大和谐”这个至上的真理。是一个久远的令人倍感亲切的乡村童话,更是一个现代工业文明社会到来之后的叫人越发珍惜的寓言。“生态”的意义也从“童话”和“寓言”中得到深层次的体现。当诗人把“高原”赋予他的那份厚重、坚韧和对生活的信念,以及城市经历带给他的那种焦虑和忧思,与乡村叙事、乡村抒情结合在一起的时候,实际上他是在追寻一曲记忆中的生态梦想,并渴望延续、放大这曲梦想。罗鹿鸣的诗歌感性中有理性,诗思飘逸腾挪,意象新奇跳转,往往于铺叙中熔抒情,在抒情中含哲理。

程一身:罗鹿鸣是一个在城市里写乡村的诗人。最吸引我的是长诗《屋顶上的红月亮》。“屋顶上的红月亮”在构图和色彩上极具美感:屋顶是条线,月亮是个圆或弯,它们一上一下,一红一黑,一动一静。就给我的感觉而言,月亮是轻盈的,而屋顶是沉重的,同风吹雨淋、积尘成泥、长满青苔的屋顶相比,月亮如无需擦拭的明镜般亘古常新。这种对比意味极强的两件物体其实具有不同的归属:月亮属于自然,而屋顶属于人事。尽管城市也有月亮,但“屋顶上的红月亮”无疑是乡村的,因为屋顶几乎是乡村特有的标志。城里到处都是高楼,一层叠一层。所以,严格地说,城市并不存在屋顶。对这首诗而言,稳定的屋顶无疑是其核心性因素,因为它是现实的直接对应物,正是它给诗人及故乡的人们提供了栖息之地,同时,它也是诗人及其乡邻早期艰苦生活的见证。而高悬的月亮如同对美好生活的期待,即使从追忆的角度来说,月亮仍是美化屋顶的一个因素。就此而言,“屋顶”和“月亮”这两个具有非城市化特征的元素和意象可视为罗鹿鸣诗歌的一双眼睛。

张绍民:月亮是汉语乡愁的邮戳胎记。汉语诗歌从《诗经》开始,就启动了月亮作为见证的汉语乡愁诗歌脉络。历代的月亮一直成为诗歌的容器或者灯盏照亮汉语诗歌。月亮见证了三千五百年的诗歌乡愁,就像张若虚《春江花月夜》一样,作为月亮的经典演出,把飘荡的客旅对人生的追问推到极致。罗鹿鸣长诗《屋顶上的红月亮》,是一首用月亮作为关键词的作品,这部长诗奉献了自己最为具有个性密码的月亮。红月亮,这种月亮,一看就是诗歌的月亮。一个诗人面对的故乡,在异乡的角度来看,故乡就成为了异乡。屋顶上的红月亮,我们看到了两个关键词:屋顶与红月亮。屋顶是尘世的最高高度,尘世的另外一个最高高度在于炊烟还有月亮。月亮代表星空在尘世的一个脚印,或者称之为“脚窝”,另外一个脚印就在于游子心上。用一个照相机或者摄影机来看自己的故乡,故乡就成为一种海市蜃楼,成为一种漂泊的地理,成为一种游子的牵挂。诗如其人的印象一扫而净。

堂屋上空明月飞

——评罗鹿鸣长诗《屋顶上的红月亮》

马迟迟

海德格尔曾说,诗人的天职是还乡。

故乡应是一位写作者一生永恒的主题。我想,还乡在罗鹿鸣的这首长诗《屋顶上的红月亮》中不仅仅指的是地理位置上的迁徙,而更是我们内心深处那个“诗意的远方”的具体涌现,它其实是一种信仰回归的召唤。故乡使我们认知蒙昧,也开启我们的心智。这种对故土的依恋的情感,会随着我们年龄的增长,不断凸显。因为家乡莫不是我们一切美好开始的地方,它是灵魂皈依的居所与港湾。在这首长诗中,作者所描叙的“红月亮”下的故土冥冥之中有一种近乎母性般的伟大,它是具有神性的。的确,故乡的山水天文、人事风物无不是构成我们一生命运脉络的源头,它是生命的起点,也是终点。

我们对故乡的依恋大都源自于对童年时期的生活场景的种种怀味,童年是人生中最纯粹美好的时期,它在某种意义上来说是最为接近诗意的,因为童年时我们对世界的认知体系还未形成,大都是凭借一种天生的感官直觉去判别万物。而现在我在罗鹿鸣的《屋顶上的红月亮》中也看到了这种直觉,这是诗歌的直觉,事实上,作者在写作这首长诗时完全是源自于一次回乡拍摄后的激情所致,并不是带着清晰的写作自觉意识去的。当中年的作者历经沧桑回到故乡后,回到儿时的堂屋,看到旧时的庭院池塘、炊烟田园,往事历历在目,这种因时空错叠在内心产生的激荡,导致中年的作者仿佛又看到了那个曾经会翻墙爬树的少年坐在老家的屋顶,看到了他在月光下眺望星辰大地时的模样。于是,这也使得罗鹿鸣在进行接下来的诗歌创作中完成了一个“童年的自我”,使得这两种“直觉”在写作中产生了交汇重叠。可以说这次回乡不仅只是作者一次物理空间上的转移,更是一次灵魂层次上对美的回返,一种古老的情怀回归,而真正的好诗大都来自生命深处的一种自然的直觉。

《屋顶上的红月亮》是传统的题材,古今有很多诗人写过还乡的诗歌,而且已经构成了它们在各自表达形式上的经典性。那么当后人再来重新写作时,显然很难再进行创造性的突破。可喜的是,我在这首长诗中看到了一种语言上的独特性与陌生化的创造。这应是与作者是摄影师有关,摄影术语无时无刻不在影响着这首诗歌的创作。在诗歌的开头第一节中,“三角架、相机、广角镜、长焦镜、胶卷、光圈、云台、快门”等意象都是摄影艺术中的专业名词,这无疑为这首看起来接近传统的诗歌提供了现代意义,也为诗歌意象的拓展提供了原创的可能性,罗鹿鸣具有多年的摄影经验,在诗歌中纯熟地运用这些意象使得整首诗歌富有了自我生命的独特意味,它不再是传统意味上的怀乡诗歌,而是一首具有现代性意义值得深究的诗歌。且在我们的视觉意识中,月亮一般是银白色的,红色的月亮是很罕见的自然景象,我想这大抵源自作者长期进行摄影的缘故,当月亮在相机的镜头里面,由于色温偏差的变化会出现红色月亮的情况,这是一种巧合,写月亮的诗歌很多,而写红色月亮的却几乎没有,这又为长诗《屋顶上的红月亮》无形中提供了写作的唯一性。这也正是我们的诗歌写作所需要追求的。

纪德曾在《论保尔·瓦雷里》一文中提到1891年瓦雷里给他的一封信中阐述:诗律是一种代数,即按照某种构成节奏的符号所具有的价值而加以确定的节奏变化的科学,诗是一种方程,是一种解决对等——平衡时所使用的方程。我们反观长诗《屋顶上的红月亮》,它的外在形式结构严谨,节与节之间环环相扣,作者有意识地在诗歌每一节的结尾处留了如下相类似的句式:

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶是主人的故乡

这使得整首诗歌上下联系互为呼应,逻辑更为清晰。这首诗歌由此也可以看出来是从时间与空间上随着作者的情感递进的,随着作者内心的情感的澎湃之情不断起伏,由一个点向前推进打开,最后形成一个具有张力的平面反射弧,诗歌的内在节奏暗合着数学逻辑的线性变化。与此同时,作者运用的这种写作的表达形式也是民歌的写作形式之一,譬如在诗歌第二节末尾:

一条徜徉的光龙游过池塘

一只日光灯挂在天花板上

天地间一片清辉叮当叮当

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶镗锣一般敞亮

读起来朗朗上口,每一句都押了韵,《屋顶上的红月亮》通篇以这样的句式贯穿其中,使得这首长诗有了歌谣的特征,增强了诗歌的音乐性,也增强了诗歌整体意义上的创作辨识度。

故乡的明月充满遐思,它是静谧温情的、回忆的、圣洁的……它似乎富含了人类一切美好的愿景。人类在大地上劳作,而无论一个人在外如何颠沛流离,似乎只要一回到熟悉的故土,回到熟悉的家园,回到母亲的翘首盼望的堂屋,就可以找到一种心灵上的抚慰。所以我们歌颂故土的草木,热爱故土的一切。

罗鹿鸣少时离家去往青藏支边,壮年时几经辗转回湘,其中酸楚百味,我们可以从这首诗歌中窥见一二。古人蒋捷有词云:

少年听雨歌楼上。红烛昏罗帐。

壮年听雨客舟中。江阔云低、断雁叫西风。

荷尔德林在他的《故乡》一诗中也曾写道:

因为诸神从上天赐给我们火种的时候

同时也赐给我们痛苦

因此痛苦永存。我是大地的

儿子。我拥有爱,同时我也拥有痛苦。

少年时期的作者壮志豪情,满腔抱负,待到壮年锦衣还乡时,却发现家乡早已物是人非,不复当年情境。就如他在《青海湖》中写道的:

那一年,我从湖的北岸经过

我是我父亲的满崽

我二十一岁

这一年,我从湖的南岸来看你

我是我女儿的父亲

她二十一岁。这一年和那一年之间

是一个时光的大湖

我所历的岁月

只是青海湖的二十七点波光

湖水永远那么冷静

时光已了无痕迹

记忆的潮水

噬咬着湖岸,湖岸

我听到了他泣不成声

罗鹿鸣终其半生其实往返于两个家乡,一个是生他、养他的湖南,另一个是成家、工作、立业的青海。而正是这两种身份不断在他身上转换交叠,使得他对家乡的追怀更为莫名悸动,这也为作者在之后创作这首《屋顶上的红月亮》埋下了长长的心理伏笔,更为悲痛的是心中寻找的那个故乡似乎早已永逝,彼时它已经成为内心深处某个响彻的回音。于是作者只有在这首诗中完成一种挽歌式的追悼。《屋顶上的红月亮》一方面是在梳理故土历史人文,以及家园随时代变化在工业经济浪潮中的溃败景象,另一方面也是作者对自我大半生际遇的内在回顾。艾略特曾认为,在诗歌创作中有一种“想象的秩序”和“想象的逻辑”,它们不同于常人熟悉的秩序和逻辑,因为诗人省略了起连接作用的环节,读者应该听任诗中的意象自行进入他那处于敏感状态的记忆之中,不必考察那些意象用得是否得当,最终自然会收到很好的鉴赏效果。在《屋顶上的红月亮》中我们也可以看到作者在诗歌中所展现出来的一种天马行空的想象逻辑与秩序,看似随机,却有一种随着时间、时空呈线性交错的规律。在诗歌的第一、二节中,作者通过相机的镜头式捕捉,为我们展现了一个夜晚月光下美丽的村庄景象:

广角镜长焦镜都是一只独眼

怎么也瞧不够炊烟与梓桑

黧黑的喜悦起伏在连绵的山岗

夜之眼,涌进了明月与蛙鼓

我的黑匣子塞得满满当当

胶卷展开的画布,涂满

皎洁的清辉

月亮的脸颊白里透红

酒窝儿盛着五月的绿风

天空的红晕是月亮的红裙

曳地的裙裾落地成银

跨过清涧飘过水塘掠过田野

这样直到诗歌推进到第三节时,作者深入到家族的历史脉络的阐述,故乡曾饱经战争的洗礼,族人英勇抗日的事迹以及顺及提到的祁剧,同时在诗歌中出现的“红会匪帮”“儒和尚”“华南虎”“巨蟒”等意象,使得诗歌充满了一种奇幻现实主义色彩。第四、五节写作背景进入到了改革开放后期,农村的男女纷纷外出打工,湖南是南下打工浪潮中的劳动力输出大省,湖南各地现今出现了大量的空巢老人与留守儿童,在国家努力强调经济建设的同时,乡村城镇化换来的结果却是家园毁坏,自然文化的凋敝。这也是让作者感到痛心疾首而无力作为的,故乡的蓝天白天或许永远只存在于儿时的记忆里。诗歌六、七节作者于是将这种外在的诘问反射到了对自我的诘问,现实中的作者青年得志,满怀政治理想,一心想在仕途上有所作为,报效国家,无奈世事多舛,中年遭受打击,心潮难平。世人皆汲汲于名利,在追逐世俗权位的同时不断沦丧,早已忘了初衷,所以当作者回到故乡时,面对此情此景,灵魂在皎洁的月夜下仿佛得到了某种洗礼般的平静,在此他对自己的过往进行了审视,我想这正或许是诗歌给他带来的福祉,诗歌让作者在善与恶的角力中,始终保持着良心的底线,不至于偏离人生的轨道。希尼曾说“一首诗歌从来挡不住一辆坦克”,但是我想说诗歌从来都可以让人保持良善,而善良可以消解暴力。

屋顶上的月亮是红色的月亮

红月亮的屋顶是回不去的故乡

红漆金字的寿匾在正屋里闪亮

八十年的尊荣高挂在大梁

寿匾的主人已睡在了祖山上

墓冢隆起,野草惶惶

在《屋顶上的红月亮》的最后两节中,作者的诗歌的语调突然涌现出了凝重的悲壮感,“寿匾的主人已睡在了祖山上/墓冢隆起,野草惶惶”。我想,诗人此时此刻也在心灵的创作旅途中完成了对痛苦的消解,对反复追寻的心灵故乡的确认,其实故乡一直未曾离他远去。在很多时刻它会被忽然唤醒,故乡俨然已经成为了他精神上的信仰,寄寓了他对所有美好的想象,就像儿时的那轮明月照彻在堂屋上空,而那种洁净的荣光永永远远闪耀在宇宙的各处,闪耀在他人生的各个角落。

红月亮照彻我逝去的家园 / 罗鹿鸣访谈录

罗鹿鸣 师妃

师妃:自古以来写月亮的诗歌有很多,但是“红月亮”这个意象却特别稀少,它一下就抓住了我的眼睛,“红月亮”隐隐散发着异样的温暖和意蕴,让人过目难忘,那么其背后有着怎样的故事缘起和生命图景呢?

罗鹿鸣:这一首诗与诗的名字得之于偶然。记得是在2007年3月底,我被匡国泰兄重新点燃了玩摄影的激情,他帮我从广州代购了一台有“大徕卡”美誉的富士6×9胶片相机。当时他主持湖南省作协刊物《文学界》的一个诗歌栏目,他对栏目的策划意识很强,每隔一两年就会给人一个惊喜的面孔。当时他将这个栏目定名为“诗人与故乡”,约我写一组与故乡有关的诗,并配上故乡的照片。在买了新的摄影机器后,这一年的五一节,我邀请他到我的故乡去试机、拍照、寻找诗歌的灵感。那晚,我们站在乡村的水泥屋顶之上,拍摄月亮升起的过程。我记得很清楚,月亮从空旷的町里与朦胧的远山间升起,微红、明亮。那一瞬间的恬静和清幽,让周遭的一切恍然若梦,有如隔世。我们将曝光时间定了20分钟,事后洗出来的照片,清晰地记录了月亮上升的轨迹,像一个长长的日光灯,斜挂在天地之间,放射着红色的光芒。我受此照片感动,灵感涌至。于是红月亮的意象自然从头脑中冒了出来。随后,我一口气写下了《屋顶上的红月亮》这首近400行的乡土诗歌。国泰兄摘发了其中一些章节,不仅配上了那张红月亮的彩照,还配发了经他指点得以形成的文字《关于故乡的若干词条》。诗歌发表出来后,反响颇好,尤其是配文被《读者》与《海外文摘》转载,并被《羊城晚报》等十余家报纸作为年度热点词条转载推荐。可以说,“屋顶上的红月亮”是神来之笔,而那整首诗与图、文的创作,国泰兄是实实在在的“催生婆”。

如果屋顶是乡村人字形的黑瓦屋顶,代表着俗世人事,月亮则代表着上界天文,它们的共构在某种意义上是对古老诗意的传承和复述,屋顶下的家园让人间烟火生生不息,人们脚踏实地,耕耘收获;但人们不仅仅是“孺子牛”一般面朝黄土背朝天,他们常常在擦汗之际眺望远方,在休息之际仰望星空。人们的心中,月亮皎洁无瑕,照耀着天地万物。而红月亮更是珍稀难得一见,她所带给世人的美好与崇高,撼人心魄。所以,当现代工业文明的大潮冲刷乡村文明的堤岸,当现代人的心灵焦虑积累到难以承受的时候,更需要找到宣泻的渠道。而那种原始的、缓慢变化的乡村恰恰可以带来一种安全感,以抵御日新月异迅疾变化的外部世界在内心投下的不安定的阴影。所以,我借“屋顶上的红月亮”这样一个特定的、可感可触、美好诱人的事物,来寄放我们的动荡不安、焦虑成疾的心灵。

师妃:在你的诗歌中有大量的诸如“三角架”“云台”“广角镜”“光速”“快门”等专业性的词汇意象,同时又不断涌现“梓桑”“蛙鼓”“枣子塘”等地名,这些意象之间有什么样的内在联系呢?

罗鹿鸣:“三角架”“云台”“广角镜”“光速”“快门”等名词,都是摄影的专业术语,一定程度上,它们作为现代文明的一个表征呈现在这首诗中。我选择它们作为这首诗写作的最初切入口,不仅是因为它们作为我摄影创作的必要基础,也是因为我从心底对现代技术的认可、依赖和服从。在现实生活中,我们心灵的故乡是难以回去了,我只能借助“梓桑”“蛙鼓”“枣子塘”这些乡村事物,去弹拨故乡的琴弦,这些带着浓郁泥土芬芳的特殊意象的出现,意味着朴素情感对技术的一次胜利。这前后两组意象之间的话语转折实际上也是我对自我焦虑的一种派遣和反应,可以理解为技术理性对人类情感的遮蔽,以及个体情感从物质的锁链上的挣脱,向着宁静、平和、自然、淡泊的境界皈依。

师妃:我注意到一个有趣的现象,那就是这组诗中方言的使用格外醒目,一个“细伢子”,一个“娭毑”,前后形成了别有意味的回应,你是如何理解方言的诗意性的?我曾在昌耀的诗歌中也注意到了这种语言的方言性,且你们是同乡,又都曾在青海工作过,请问他对你的写作有过影响吗?

罗鹿鸣:方言是在特定地域与特定人群中形成的语言符号,极具历史感与现实感。而我本人,从养育自己的温暖的南方远赴荒寒的北方,也开始了向“普通话”的投诚过程,而这种投诚,早在上小学时就已经开始,而我也是认同的,从没有过抵抗。我的诗歌也一直是普通话的书写,偶尔植入一些方言,只是为了表达得更贴切、更简约。“细伢子”与“娭毑”在湘南方言中指称小男孩与老奶奶,而在青海方言中被称之为“尕娃”与“阿奶”;“细”与“尕”都是“小”的意思,但音韵、形象上的不同使得方言各显魅力。我在诗里使用这两个词,也是想使我的诗更贴近于生活的原生态。在经济全球化的大潮下,国内官方话语对个体话语的冲击是无法抵挡的。方言有其自己的命运,方言写作也不例外。譬如上世纪八十年代陕西诗人梅绍静以陕北方言、信天游调子所写的诗歌,在现今中国诗坛几乎已销声匿迹。即使有一些所谓的大诗人对某一特定地域的书写,主题与内容虽然是本乡本土,但其使用的语言仍然是普通话的范畴。

昌耀的诗歌语言却至今生机勃勃——其独特的经验塑造了其独特的语言,在他诗歌语言的深处其实是经验的内化。他把普通话、青海方言、湘方言、现代汉语、古代汉语捆绑于一体,简直像是一个语言的魔术师,特别是他使用的一些已经消失的古方言,在制造诗歌语言古奥、生辟感的同时也重新激活了语言本身,这样一来使得他的诗歌写作极具辨识度,这对我们也是一个启发。

师妃:“屋顶上的月亮是红色的月亮/红月亮的屋顶……”诗中,你反复运用这种看似单一却包含变化的句式。你是有意识这么去做的吗?

罗鹿鸣:在这首长诗中,每一节的结尾我都重复使用了“屋顶上的月亮是红色的月亮/红月亮的屋顶……”,一是增强全诗的音乐感,二是使全诗前后呼应,更为紧凑,以彰显全诗的整体性。但更主要的是强调空间的变幻与情感的跨越,自始至终地突出屋顶与红月亮的存在,达到“惊奇与复归、创新与重复、断裂与持续的结合”。

师妃:我看到田园记忆满含时间的线性残酷,“雕花格窗”和“祁剧花腔”见证了无数群体性的流亡,无论是战争还是打工,迁徙总是人类永恒的事业;这背后肯定有许多不为人知的故事,能具体谈谈么?另外,月亮高高居上,也端坐在你的书写中央,反复的叹咏究竟出于何种欲望?

罗鹿鸣:我少时所居住的村庄是我老爷爷罗金川与他的几位堂叔兄弟共建的。起新房那一年,中日甲午海战爆发,清军大败,国力更加式微。但老百姓的日子还得过,还得婚丧嫁娶、起屋盖房。木窗子上雕花是温饱人家的奢侈艺术,雕花图样一般都是喜庆吉祥的动物植物,如喜雀、鱼、荷花、云水纹等,但正是这些充满吉祥寓意的雕花见证了无数苦难和辛酸。在这座村庄,我大伯娘被山匪绑票而惊吓过度,一命呜呼。白崇禧的部队曾在这里抓壮丁,酷罚士兵,我的邻村桅杆院子就驻有一个营的军队,一个逃兵凿墙打洞逃出,一旦被抓住,就要被枪毙杀头,我爷爷觉得其可怜,冒死将其藏在家中大半个月之久,将其随身携带的长枪埋到灰房里,后伺机帮助其远走高飞。日寇来袭,国民党军队在村子里放空枪而逃,熊罴岭上虽筑有工事也不战而退,致使日军长驱直入祁阳县与零陵;日寇将村里的儒和尚用枪刺挑死,并将一行挑盐的二三十人全部枪杀在湘桂铁路边,甚至将百姓剥皮用竹签钉在墙上。解放战争后期,解放军从村前的百马大道(石板路)上来来往往,却纪律严明、秋毫不犯,他们不进屋,不扰民,抱枪睡在屋檐下的石阶上。衡宝战役结束,解放军的一个团长住在我爷爷家,部队在我村休整达一个多月,团长知道我父亲是读过高中的,便掏出十个银元交给我父亲,让我父亲办学堂教穷人的孩子读书(遗憾的是没有享受离休待遇),他们在我们村后坪敲锣打鼓庆祝中华人民共和国成立。

“文化大革命”之后,我们祖上的藏书被焚烧一空,罗氏族谱到八十年代仅幸存一册,庙宇、祠堂、牌坊、凉亭、风雨桥被彻底摧毁,我眼睁睁看着最后一个大祠堂也在七十年代初被拆毁。在我的记忆中,故乡仅留下两件文化遗产——祁剧与渔鼓。特别是渔鼓,它是简简单单的丧事中最隆重、最精彩的部分,成为我小时候的文化启蒙,成为族人繁重的体力劳动之后的精神大餐。后来,我到青海工作,知道那里的绝大多数寺院也都遭到了毁灭的命运,连青海最偏远的久治县、班玛县,川西的色达县、甘孜县及西藏的各县也都是如此。像甘孜县,解放前大小寺院达50余座,“文革”过后,仅余几座。这一种文化上的“革命”,空前绝后,令人叹为观止。当年“沪淞抗战”,日军战机第一波攻击的不是国民党军队的阵地,而是炸毁上海商务印书馆,日军就是想消灭你的文化,打倒你的精神。而“文革”干了敌人想干而没干好的事,这是一种亲者痛、仇者快、自断文脉的浩劫,给国家和民族带来巨大的灾难,不能不令后人高度警醒,引以为戒。我反复地叹咏其实也是一种文化层面的反思,作为当下的人们,我们更要自觉地保护自然生态,保护文化遗产,将中华民族的优秀文化发扬光大,文化强,国则强,这样才是强本固源之道,才是中华民族伟大复兴的必由之路。

师妃:你是一个摄影家,这从你诗歌中强烈的画面感可以得到确证。能说说在你的创作中,语言和图片之间究竟是何种关系吗?

罗鹿鸣:我们已随着科技进步而步入了视听时代、读图时代,视听、读图对文字取代的趋势仍在进一步演进。“一张照片,可以用来抽取已消失的物质条件、思想观念、文化以及时代的证据。此外,摄影的内容也可以被视为唤起人的情感、委婉地表达出着重于空间中的对象的心绪”(马克斯·库兹洛夫语)。一幅出色的摄影作品,其主题表现尽在不言中,比文字来得更直接,对于快餐文化大行其道的今天,更适于人们阅读。然而,诗歌是文字的瑰宝,是文学艺术王冠上最璀璨的明珠,文字也可以勾勒、泼墨、写意、刻画,这就是文字的魅力所在。所以,在我的诗歌作品中,用文字构造画面、营造意境成为自然而然的事情,这样能使诗歌更显得生动、优美,具有质感。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,这些人们耳熟能详的诗句中跃然而出的山水画一般的图景,无一不给人留下深刻印象。以画入诗,在这首长诗中留下了不少印痕。其实“屋顶上的红月亮”本身就是一幅美得令人心醉的画,再比如“枣子塘闪着鱼鳞波光”“父亲是那禾苗上的阳光绿/母亲是那水田里的月光白”“一只后现代的青蛙/睁着两只偌大的眼睛”等富有画境的诗句,也使得整首诗歌变得空灵、鲜明,富有质地。

师妃:在这组诗中,你不断提到精神与肉体的回归。这背后有何具体的旨意呢?

罗鹿鸣:在这首长诗的写作主题上,回归到生养我的田园与我的第二故乡青藏高原,本质上一直是在向自然靠拢,向人性接近。这个时代在经济与科技飞跃发展的同时,也造成了生态的破坏、自然的失衡、社会的扭曲。人们在物质生活极大丰富的同时,却愈发显得精神空虚,灵魂焦虑,价值观缺位。所以我们更需寻找到自己的信仰,走向内心,走向心灵,这些也是我在这首诗歌中找到的一种回应与感召。

师妃:故乡显然已经离你越来越远,长诗结尾借助死亡完成了一次自我诘问,这是属于个体的责难,但也满含着时代的讽刺和悲哀。写完这首长诗是不是可以在你内心完成一次治愈性的洗礼?

罗鹿鸣:我写这首诗的时候,父亲健在,重新修订这首诗的时候,父亲已作古6年。从起笔到落笔的十年间,早已物非人非。我们被时间催生,又成为时间的对抗者,但最终,我们将必须向时间交出我们的全部;时间是永恒的,是世间唯一不可战胜的。最后一节,是最后修订时新写的,在此,我构建了一个独立存在的场所,即“红漆金字的寿匾在正屋里闪亮/八十年的尊荣高挂在大梁”,然后以局外人的姿态凝视并反思这一切,一个隐藏的逻辑就是“故乡的永逝性”,那么,最后这一节通过对一次死亡的凝视强调了这一点;就我们这个时代而言,我们的发展模式始终欲置故乡田园于死地,但人性却一再对故乡提出挽留的要求。在这首诗历经十年的创作过程中,我看到乡村被不断挤压、毁灭——这种毁灭既是乡村作为一种居住现象上的,也是作为一种居住文化上的,一定程度上,它也可以理解为传统文化的支离破碎、颓废坍塌。如今,我的故乡有了红砖楼房,有了宽敞的公路,有了汽车电器,但老屋倒了,青山没了,溪流断了,蓝天不见了,少年儿童在翘首等待父母归来,吃饱穿暖的老年人在孤独地度过风烛残年…… 时间侵蚀一切,包括我们人类,这需要人类从精神到行为的自制,就像全球变暖、极端气候频发,需要人类联手共同应对。而诗歌就是一种精神自制和行为自制的综合体现,而我只想在其中寻找到一种力量,一种温暖人世心灵的力量。

责编:李婷婷

来源:湖南省诗歌学会

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号