岳麓书社 2016-09-12 07:28:19

“湖南出了三种人,查泰莱夫人的情人、丑陋的中国人和周作人。”

上世纪八十年代,文化圈流行着这样一句嘲讽的话,而这三种人中的两种都和一个人有关——出版家钟叔河。

2016年6月,岳麓书社出版的《知堂题记》《知堂序跋》《知堂书话》便是由钟老先生重新编订,补充收录了更多周作人作品的一套文集。

上世纪八十年代中期,湖南人民出版社出版《查泰莱夫人的情人》,当时总编辑是朱正,是钟叔河的好友,而书的底本就是由钟叔河提供的。

《查泰莱夫人的情人》是钟叔河从旧书店“抢”下来的书。这一次经历被他记录在《小西门集》的《买旧书》一文中。

买旧书

钟叔河

2003年8月 《小西门集》

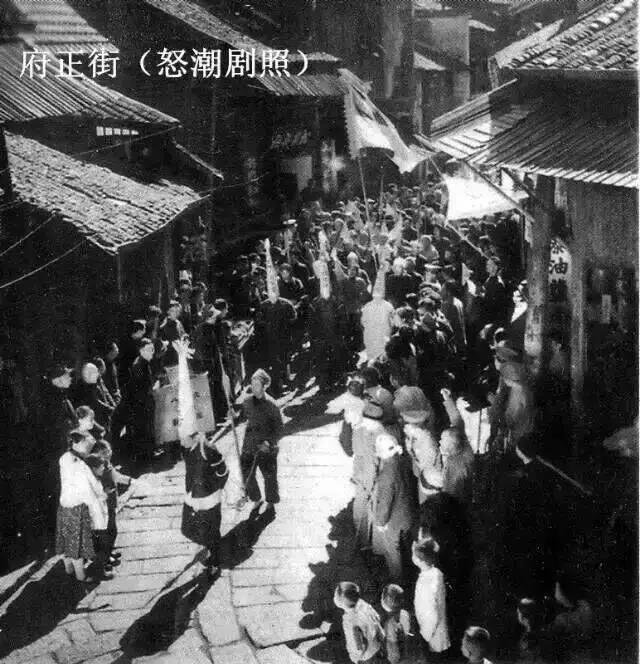

六十年前,长沙的旧书店占满了半条府正街和整个一条南阳街。那时习惯将刻本线装书叫做旧书,以别于铅印洋装的新书。

府正街

学生当然以读新书为主,但有时看看旧书的亦复不少,教本和讲义也有线装的。四八年冬天我正耽读巴金译的克鲁泡特金和罗稷南译的狄更斯,但仍常去旧书店。叶德辉在长沙刻的《四唐人集》十分精美,其中《李贺歌诗编》尤为我所喜,却无力购买。有次侥幸碰见了一部也是“长沙叶氏”所刻的《双梅影闇丛书》,因为残破,四本的售价只有银圆二角(一碗寒菌面的价钱),便立刻将其买下了。

土改后几年是旧书最不值钱的时候。农民分“胜利果实”,最没人争要的便是地主家的书,只能集中起来用人力车或木船送到长沙城里卖给纸厂做原料。街头小贩担头挂一本线装书,一页页撕下来给顾客包油条或葱油粑粑,成了早晨出门习见的风景。这真是有心人搜求旧书的大好时机,可惜我那时正因为爱看旧书不积极学习猴子变人受批评,年年鉴定都背上个大包袱,正所谓有这个贼心没这个贼胆,眼睁睁地错过了机会。

一九五八年被赶出报社“自谋生活”,反而有了点逛旧书店的自由,当然这得先干完活计挣得日食。只可惜这时的古旧书店已经全行业公私合营,成为新华书店下属门市部,全长沙市内只剩下黄兴南路一处,而且线装刻本是一年比一年少了。但晚清和民国时期的石印本、铅印本还相当多,我所读的胡适和周作人的书,便差不多全是从这里书架上找得的,薄本子平均人民币三角钱一本。初到街道工厂拖板车时,月工资只有二十八元,一家数口,拿出两三角钱并不容易。后来学会了绘画做模型,收入逐步增加,三块四毛钱十本的连史纸《高太史大全集》才能到手。

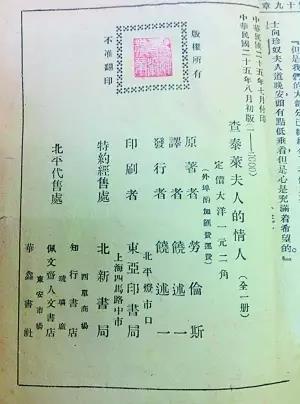

最值得一说的是买得了“民国二十五年八月初版”的饶述一译《查泰莱夫人的情人》,时在一九六一年秋天,正是“苦日子”里。

当我在古旧书店发现了这本久闻其名的书时,却被旁边另一位顾客先伸手拿着,一时急中生智,也顾不得许多,便一把从他手中夺了过来。他勃然变色,欲和我理论,我却以和颜悦色对之曰:“莫急,莫急,我只拿这本书问一个小小的问题。”一面迅速走向柜台问店员道:

“你们收购旧书,看不看卖书人证件的?”

“看,大人看工作证,居民看户口本,学生看学生证。”

“学生怎么有书拿得来卖,还不是偷了家里的书?这本书便是我儿子偷出来卖给你们的,我要收回。”

“不行,对店里有意见可以提,书不能拿走。”

“好罢,意见请你转达,这本书就按你们的标价,一块钱,由我买回去,算是没有教育好儿子的报应好了。不过你们也确实不该收购小学生的书,是吗?”

店员原以为我要强行拿走书,作好了应战的准备;结果却是我按标价买走这本书,店里无丝毫损失,自然毫无异议,立刻收款开发票,《查泰莱夫人的情人》便归我了。

先伸手拿书的那位顾客站在一旁,居然未插一言(也许他本来无意购买,只是随便看看;也许他比我还穷,口袋里连一块钱也拿不出来),这时便悄然离去了。

这件事我一直在朋友和同事中夸口,以为是自己买旧书的一次奇遇。

二十多年后,我在岳麓书社工作,专业古籍出版社不便重印译本,便将它拿给湖南人民出版社去出,索要的“报酬”是给我一百本书送人,结果酿成大祸。

有位从前听过我夸口的人,便写材料检举我,标题是“如此总编辑,如此巧取豪夺的专家”,以为可以把我推到枪口上去。但这位热心检举的人终于还是失算了,因为《查泰莱夫人的情人》毕竟是公认的世界文学名著,并非淫秽读物,出版社错只错在“不听招呼”,扩大了发行范围。而买书时的我,不过是街道工厂一搬运工,并未当总编辑,当然更不是甚么专家,“巧取”容或有之,“豪夺”则根本谈不上也。

如今我仍然不是甚么专家,总编辑也早就不当了,不过旧书有时还是要看一看,翻一翻的。古旧书店早已名存实亡,古旧书便散到了清水塘地摊上。

清水塘旧书市场

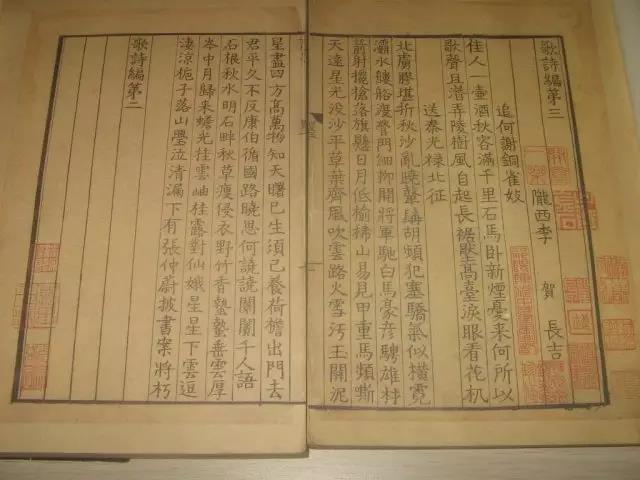

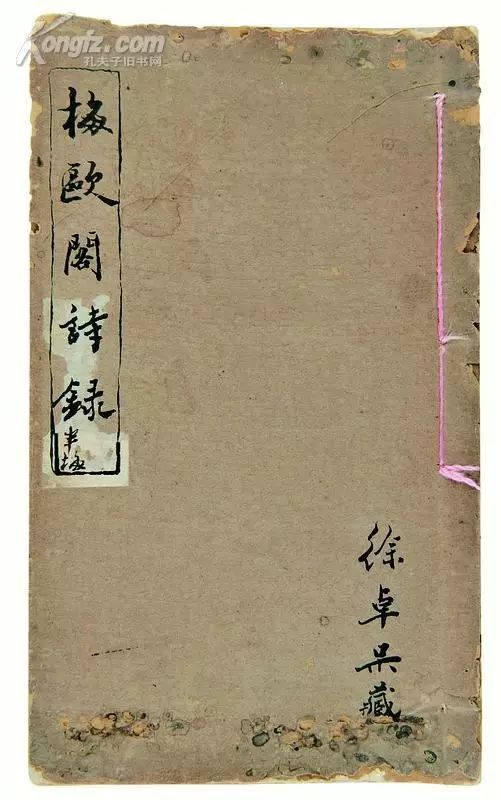

近年来在地摊上翻得的,有《梅欧阁诗录》,是张謇在南通开更俗剧场,建梅欧阁,请梅兰芳欧阳予倩前往演出的纪念诗集,线装白棉纸本,非卖品,以一元五角购得。

《梅欧阁诗录》

有《杜氏家祠落成纪念册》,是民国二十年杜月笙在浦东高桥修家祠举行盛大庆典时,由上海中国仿古印书局承印,赠给来宾作纪念的,线装上下二册,由杨度编辑,章士钊写了后记,价三元。

还有一册光绪十一年乙酉八月刊刻的《杨忠愍公集》,深为张宜人“请代夫死疏”所感动,以为这是从另一角度对专制政治残酷统治的揭露,花二元四角钱买了下来,本亦只以普通旧书视之,可是后来见到进入《世界记忆名录》的“首批中国档案文献遗产名单”,第十项明代谏臣杨继盛遗书及后人题词,正是此本。虽然那应该是真迹,此只是刻本,但一百一十八年前的刻本流传至今,也弥足珍贵了。

我在地摊上翻得的旧书都很便宜,进入新世纪后就越来越贵了。一月前在地摊上见有《新湖南报反右斗争专刊》合订本一册,第一页便是“蓝岗揭露唐荫荪、钟叔河同人报右派集团”,索价五百元,几经讨价还价,才以二百五十元得之。假如没有自己和朱纯的名字在上头,我还真舍不得当这一回“二百五”呢!

责编:李婷婷

来源:岳麓书社

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号