今日头条 2016-05-16 11:03:36

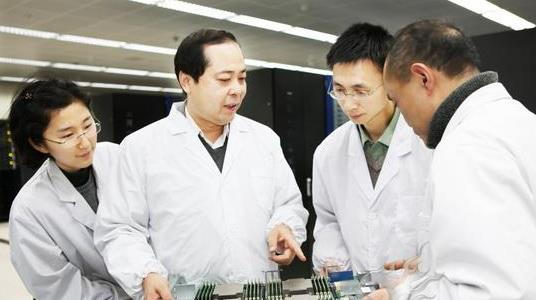

杨学军,获得在线教育奖励基金(全通教育)2016年教育信息化突出贡献奖。作为我国第一台千万亿次超级计算机“天河一号”的总设计师,在教育信息化领域做出突出贡献。

1983年11月,我国首台“银河-I”亿次巨型计算机在国防科技大学研制成功,实现了我国巨型机“零”的突破。这一振奋人心的消息,促使刚刚大学毕业的杨学军做出了一个决定:报考国防科大的研究生,从事我国高性能计算机的研制。

那时,要报考另一所学校的研究生,不但需要一定勇气,还要冒一定的风险。因为,当时国家高等教育教材并没有统一,考试的内容也不尽相同,录取的难度自然大得多。事实上也是如此,当时包括杨学军在内的6人报考国防科大计算机学院,最终只有杨学军如愿以偿。

“当时我觉得国防科技大学有非常深厚的学术积淀,有事业的舞台,到这儿来,应该能学到很多东西。”杨学军在国防科技大学先后获得硕士、博士学位。他在读硕士时,写的一篇关于向量巨型机编译技术的研究生毕业论文,曾获得“银河-I”总设计师慈云桂教授的青睐,慈教授在杨学军的论文旁加了一行批语:“此人要想办法留下来”。此事杨学军当时并不知晓,直到两年后,他的博士生导师才跟他说起时,杨学军深为慈老爱才、惜才的良苦用心所感动。

1992年“银河-Ⅱ”研制成功,不久,“银河-Ⅲ”立项上马。这时,学校宣布了一个几乎让所有人都吃惊的决定:任命杨学军为“银河-Ⅲ”高性能计算机的总设计师。那一年,杨学军才31岁!

杨学军回到家里,对妻子说:“叫我当总设计师助理,出出点子还可以。现在叫我干总设计师,这等于把银河交到了我的手上,担子实在太重。”

当时,“银河-Ⅲ”面临两个挑战:一是科研队伍正值换代期,二是技术难度大。“因为过去做的机器是向量并行的,现在要走到大规模并行的技术路线上来,这是一个重大的跨越。在研制“银河-Ⅱ”的那个时代,能使用的器件是中小规模的,到“银河-Ⅲ”的时候,要自己来设计大规模集成电路。”杨学军回忆说。

令人欣喜的是,杨学军没有辜负领导和导师们的期望。1997年,在香港回归祖国的前一个月,我国第一台“银河-Ⅲ”百亿次巨型计算机研制成功。2009年10月29日,我国首台千万亿次超级计算机系统在国防科大横空出世,使我国成为继美国之后世界上第二个能够自主研制千万亿次超级计算机系统的国家。熟悉杨学军的同志都知道,为了我国高性能计算机技术的发展,杨学军比其他人付出得更多。

1993年,“银河-III”立项上马,31岁的杨学军被任命为总设计师,工作繁忙可想而知,当时,他的女儿刚刚6岁,妻子也是研制团队里面的骨干。两人谁都没有时间料理家务、照管孩子。经过反复思考和商量,杨学军动员在老家一所中学担任老师的母亲提前退休,来到长沙为他们照顾孩子。“当时,处于一个非常矛盾的境界,当时妈妈54岁还没到退休的年龄,我给她打电话,说我们目前是这么一个情况,妈妈当时做出了退休的决定,现在想起来心里还过意不去。”每每说到这里,杨学军总觉得十分惭愧。

“天河一号”研制期间,中风瘫痪多年的老父亲身体越来越差,杨学军都没有办法挤出太多时间回家探望,只得托付母亲和妻子照料。没有多久,老人驾鹤西去,从机房匆匆赶来的杨学军“扑通”一下跪倒在病床前,泪流满面。处理完老人的善后,杨学军又投入到攻关战斗中。

杨学军的爱人是国防科大计算机学院的科研骨干,曾担任国家“863”计划重大攻关课题的主任设计师,也多次荣获国家科技进步奖和国家发明专利,两次荣立三等功。为了能让杨学军专心于科研工作,她只得忍痛割爱转入教学岗位,这样,能更好地照顾家庭,孝敬公婆。长期以来,杨学军和他的科研团队全体人员“一天三个班,每周六天半”,从没有休过一个完整的周末和节假日。在实行封闭式攻关期间,一干就是大半年,连家人都见不着。杨学军几乎每天都要深入一线了解攻关进展情况,遇到难题,连夜组织大家开“诸葛亮”会,常常一干就是一个通宵。

(资料来源:国防科学技术大学官网)

杨学军:国防科学技术大学校长,中国科学院院士,计算机领域专家。担任某系列五个型号高性能计算机和2010年世界TOP500排名第一的“天河一号”总设计师。曾获国家科技进步一等奖、国家技术发明二等奖等。

责编:曾璇

来源:今日头条

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号