国家大剧院 2016-03-25 11:57:23

有人说他是

“硬骨头音乐家”

有人说他是

“音乐界的良心”

有人说他是

“戎马倥偬三十年,荣辱不惊半世纪”

有人说他是

“真言荡浊流,铁骨傲鬼神,浩然正气耀日月,一身报国情。”

.. ..

「他是」

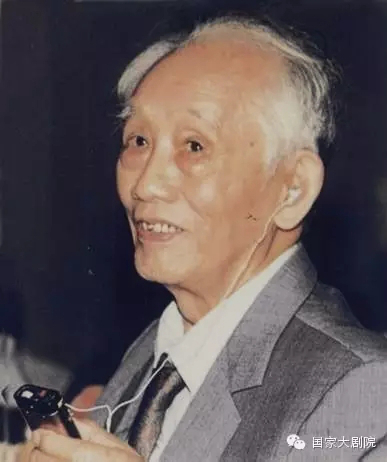

贺绿汀,是继萧友梅、黄自之后,跨越险风恶浪、成就中国近代音乐史的一段耄耋传奇。

摸黑走路的“倔小孩”

贺绿汀(1903—1999),原名贺楷,字安卿,1903年7 月20日出生于湖南邵阳(今邵东县)。贺绿汀的远祖,相传于明末清初随农民起义由江西迁徙湖南,从此以农作为生。父亲卖了茅屋,于湖广两地挑盐经商。尽管出身颇贫寒,贺绿汀依旧开启了音乐的自我熏陶——无论是从山坳里与牧童的野号、对歌,还是从村庄婚丧嫁娶、花鼓戏等民间小调里。他还是一个“祁剧迷”,但凡村里有演出,无论山路再远天再晚他也要赶过去看。

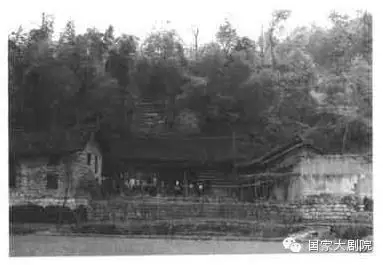

△贺绿汀故居位于今湖南省邵东县新安塘村的一个小山冲——马王塘。

当他第一次到县城上学时,发现学校里有一架老式风琴,仿佛那里有一股强大的引力,没有人会弹,他就自己摸索。其它同学讥笑他 “小乡巴佬”是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,他亦不为所动。正如童年的他情愿为了听祁剧而摸黑走山路一样,贺绿汀就这样在音乐自我启蒙的长路上艰难又快乐地摸索着。

不久后,他就成为学校里唯一会弹风琴的人。

△岳云艺专国乐研究会合影。1924年冬,贺绿汀从岳云学校艺术专修科毕业留校,任音乐教员,还兼教图画。这是1925年与该校国乐研究会同仁合影(后排右二)。

1921年,由于家中无力再支付学费,贺绿汀前脚刚踏出中学校门,后脚就步入小学教员的行列。然而他并不愿意就此放弃。很快,机会来了,他背着打补丁的蓝布包,饿着肚子步行到长沙,最终以第一名的成绩考取了长沙岳云学校的艺术专修科。三年后,因学业成绩优异,贺绿汀被留校担任音乐教师。

1926年,随着大革命的浪潮袭来,这个熟读《新青年》《狂人日记》的热血青年毅然卷入了如火如荼的群众斗争中。这段率真炽热的革命经历,从某种程度而言,也铸就了贺绿汀在日后且行且艰的音乐求道之路中未曾泯灭的勇士精神。

凿壁偷光的“硬骨头”

在长沙的学校,19岁的贺绿汀第一次见到钢琴,尽管那时他的双手早已在耕田打渔的日夜劳作中磨出老茧。他这样描述第一次弹琴的情景:

我很快爱上了它,而且爱得入了迷,一有空就去弹。那种伏在琴上专心致志的样子,现在想来,大概有点像饥饿的人见了食物一样。

就是凭着一股“凿壁偷光”的劲儿,贺绿汀自学成才。由于当时没有足够的中文乐理书,他硬是一点点啃下普劳特的《和声学理论与实用》的英文原版,并且一段段摘抄在小纸条上,像宝贝一样揣在怀里,带入梦乡。

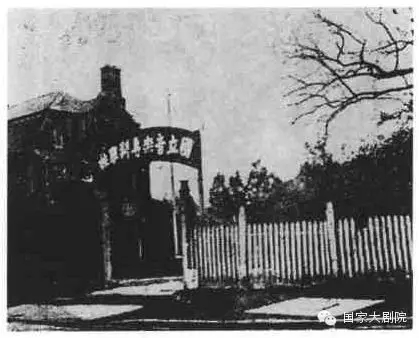

△上海毕勋路19号-国立音专旧址。1931年贺绿汀考入上海国立音专选修科,这是他音乐生涯的重大转折,并成为他崛起乐坛的前奏。这是原毕勋路19号该校当年面貌。

功夫不负有心人,1931年,贺绿汀终于以最优异的成绩考上当时国内的最高音乐学府——上海国立音乐专科学校,主修钢琴与和声学。

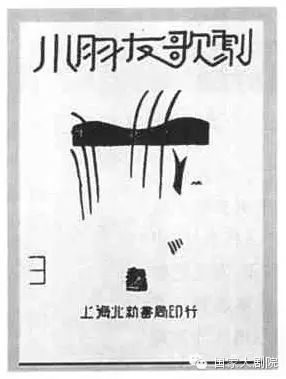

△贺绿汀编写的《小朋友歌剧》(“小朋友丛书”之一),上海北新书局1931年7月出版。

即便是入学之后,贺绿汀常常囿于校园一角,捧着厚厚的英汉字典,继续翻译那本就连音乐专家都鲜敢问津的《和声学理论与实用》——二十多万字的音乐巨著。随后他将前几章的译稿送至心目中最崇敬的权威人士——恩师黄自教授的面前请教,黄自在逐字逐句翻阅五遍之后,对他说:

译稿不错,基本上表达了原著的意思。你的老乡不是说你是块‘硬骨头’么?希望你继续发扬‘硬骨头’的精神,将全部书译完。

回到原野的“创作者”

△贺绿汀的《牧童短笛》获“征求有中国风味之钢琴曲”头奖。1934年11月,齐尔品及其夫人、征曲审查委员查哈罗夫(左二)、阿克萨可夫(右二)、黄自、萧友梅与头奖获得者贺绿汀在国立音专校园合影。

1934 年,誉满欧洲的俄罗斯著名钢琴家亚历山大·齐尔品到访中国,在上海举办了一场“征求有中国风味的钢琴曲”比赛,试图挖掘更多中国传统音乐的灵感。刚过而立之年的贺绿汀,得知这个消息之后,夜以继日地投入创作。回首天真烂漫的童年时光,他的眼前重现故乡原野,思如泉涌。他将浓郁的民族风格融入西方音乐的创作技法,在大赛中一曲惊人,凭借《牧童短笛》拔得头筹,而另一首《摇篮曲》也荣膺名誉二奖。当齐尔品将这部《牧童短笛》带到维也纳、纽约、阿姆斯特丹等各大城市巡演,受到各国观众热烈赞誉,认为这是

“东方音乐和西方音乐奇妙结合的精品。”

贺绿汀,这个名字从此走进了国内音乐、文化界尖端人群的视野。

同年,贺绿汀写下文章《音乐艺术的时代性》,在文中他明确指出:

艺术家的作品虽然是他个人创造出来的,然而实际上他不过是个时代的代言人,或新时代的预言家;……他不单是民众的喉舌,而且负有推动新时代前进的使命。

他在同一篇文章中还指出:

中国现状虽然如此破碎,然在另一方面,这种不安的现象正刺激着许多有为的新中国的青年无畏的勇气;……我们应该鼓起勇气来建设崭新的中国音乐!

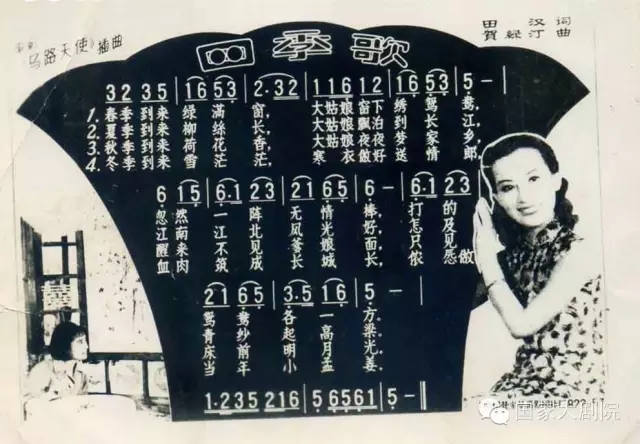

就在这般炽热的感情中,贺绿汀经聂耳的介绍加入上海明星影片公司,开始涉足电影界,为影片《船家女》《马路天使》《十字街头》《都市风光》,话剧《武则天》《复活》等二十多部影剧作品配乐作曲,其中,他为影片《马路天使》谱写的《四季歌》《天涯歌女》更是家喻户晓,在三十年代的大上海风靡一时。

有人说,贺绿汀的可贵之处正是他在黄自的基础上,对直接从民间音乐中吸取音调,更好地保持中国民间音乐的清新、质朴、生动的风格。

他还创作了《摇船歌》《怨别离》《怀乡曲》《秋水伊人》《背纤歌》《恋歌》《春天里》等上百首歌曲,为民族的动荡命运抒一己之怀。

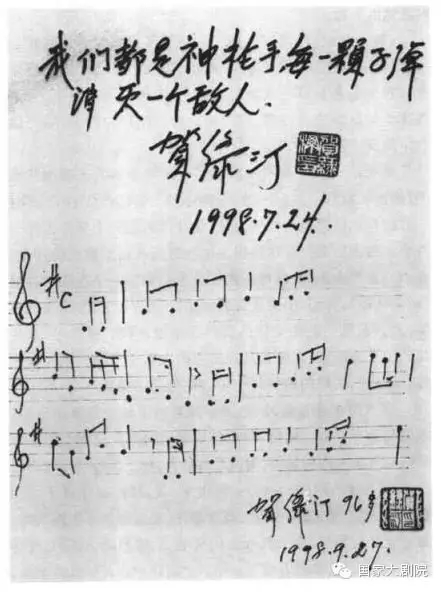

抗战期间,他又义愤填膺,满腔豪情,写出《游击队歌》《嘉陵江上》《保家乡》《新中国青年》等一系列脍炙人口的作品,讴歌人民群众不屈不挠的雄健之精神。

“心感物而动,情触景而生,而后形之于声,谱成感人肺腑、引人遐想、发人深思的歌曲。”

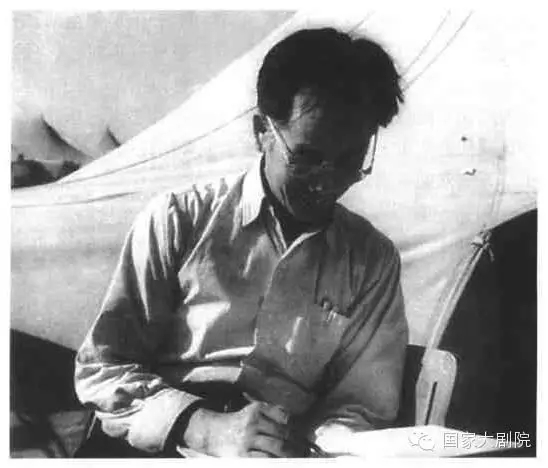

△贺绿汀1943年从苏北新四军军部赴延安。1943年4月,贺绿汀从苏北新四军军部赴延安前特意留起八字胡,以便在途中乔扮良民百姓,尽可能顺利地经过敌占区到延安。

1943年,贺绿汀到延安任五省联防军宣传队音乐教员。解放战争时期先后担任延安中央管弦乐团及华北文工团团长,创作有管弦乐曲《晚会》《森吉德玛》等。

他的一生创作了260余部作品。可以说,每支传唱民间、牵挂人心的歌曲无不见证着他的真情与衷肠。当他离开儿时的放牛山坡,走进时代的艺术潮流,始终不渝的总是他对自然原野的深刻眷恋和对民间人群的淳朴之爱。

前仆后继的“火炬手”

继前人筚路蓝缕、开启山林之功,贺绿汀从萧友梅、黄自的手里接过了民族音乐教育这把沉甸甸的熊熊火炬。他深知,这不仅是为了完成前驱者的未竟之愿,而开辟民族音乐教育事业也并非一朝一夕之功。

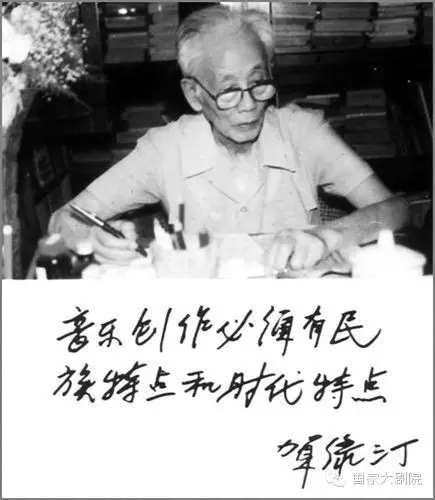

“向自己民族音乐学习,这才是音乐创作的真正源泉。”

1945年后,贺绿汀在华北大学任教,先后出任中央管弦乐团团长、华北人民文工团副团长、中央音乐学院副院长。

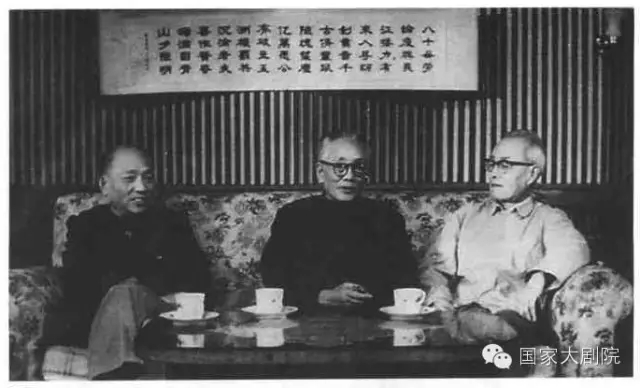

△20世纪80年代上海音乐学院三院长合影(左起:丁善德、贺绿汀、谭抒真)。

1949年后,贺绿汀担任上海音乐学院院长,面对音乐教育“基础教育残缺不全,高校生源极其不足”等现状,他踏破铁鞋,奔走呼号:

摆在我们面前的严重任务是要继承我们祖先几千年遗留下来的巨大而复杂的民族音乐遗产,要加以整理发展,创造出无愧于伟大的中国人民的新的中国民族音乐文化。

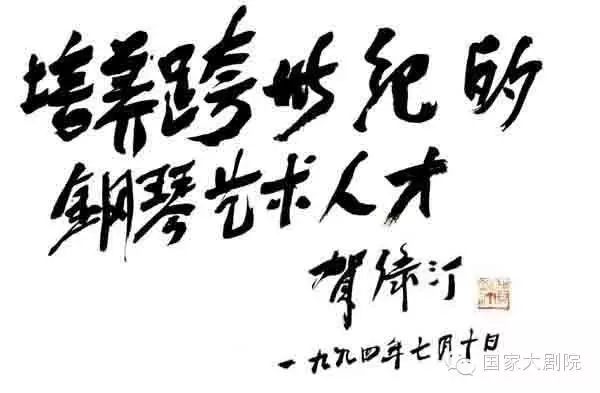

从稳定既有师资队伍到动员海外专家回国任教;从成立音乐研究室到翻译出版音乐丛书;从开设民间音乐课到延聘民间艺人来院任教;从草创民族音乐研究室到建立民族音乐系;他还创办了上海音乐学院附中和附小,形成大学、中学、小学“一条龙”的教学体制……贺绿汀成为建国后担任专业高等音乐学院院长时间最长的音乐教育家。

△1958年贺绿汀在北京十三陵水库工地帐篷前创作《十三陵水库大合唱》。

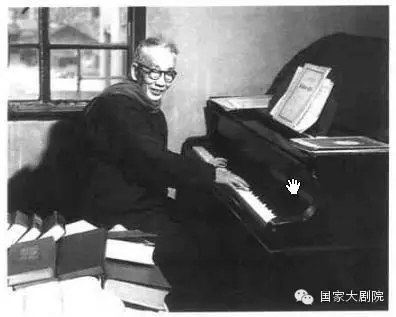

△贺绿汀在1960年代。

△贺绿汀的三角钢琴,1977年初贺绿汀弹奏时留影。

△1980年贺绿汀与回国观光的旅美语言学家、作曲家赵元任先生在一起。右为丁善德。

△1985年10月,贺绿汀在联邦德国西柏林街头与一位民间艺人在一起。

△怀想

1999年4月27日,他96年的峥嵘一生画上了最后一个休止符。

1992年春天,贺绿汀的徒孙、著名记者严怪愚之子严农前去拜访贺绿汀,严农回忆先生:“那时他正在钢琴边弹着一支歌曲,曲声刚劲有力……”

“家乡的出版社要出版我的全集 , 我正在整理我的一些旧曲。”贺绿汀平淡地说。

“贺老,这担子可不轻啊 ! ”

这个九旬老人笑了笑,拍拍自己的肩膀:“我的骨头还是硬的!”

【参考文献】

1.严农:硬骨头音乐家贺绿汀【E】 《星海音乐学院学报》2003

2.汪毓和 梁茂春 徐士家:贺绿汀同志创作生活五十年【J】《音乐杂志》1983

3.倪瑞霖:天地存肝胆 江山阅鬓华——贺绿汀的生平和创作【J】《音乐研究》1994

4.徐科锐:贺绿汀与现当代中国音乐教育【D】东北师范大学出版社 2012

责编:实习生8

来源:国家大剧院

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号