大湘西 2016-02-18 14:43:14

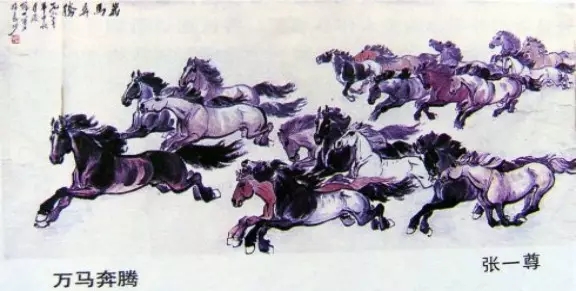

湘西似乎从来不缺文人雅士,大作家、大画家、大艺术家,张一尊便是其中一位,他画马有“北徐南张”美誉,与徐悲鸿齐名的他还有过很不平凡的人生故事。

他自幼爱马,画马,学马叫,学马打滚,大家都叫他“马迷”。

20岁那年,他从沅陵联中毕业后到长沙考入武卫军事学兵营。后从军,任过连长、营长、少校副官、中校主任、上校科长。

32岁那年,国民党第四路军改编,他被列为编外上校附员。编余在家,便专攻书法和绘画,得到两湖知名的石刻家黄铁庵指点后,进步更快。

35岁那年,他正准备去日本举办个人书画展览时,“七七”卢沟桥事变发生,取消东渡计划,被湖南省政府派往乾城任保安暂编团团长,后又兼沅陵防空少将副司令。周游全各地名胜,专职画画,以画马和画山水著名,兼工诗词、书法。出版了《张一尊画臬》。最为世人所称道的是,他画马时只用腹稿,常先画马尾,再画马身,后画马头,巧用笔墨,顷刻成画,神形兼备,寓神于形,栩栩如生。

张一尊的家乡,吉首司马溪

他的童年故事

酷爱画画的乡下野小子

张一尊从小就和村里的小伙伴一块下河洗澡,摸鱼捞虾,或上山打鸟,掏鸟窝。他与别人不同处就是酷爱画画,尤其爱画马,时常用一根小木棍在沙滩上、在院坝里比比划划。

村头有一座用马拖磙子的碾坊。他常常跑到那里去玩,仔细观察马的动态。没有碾米时,碾坊主人牵马去吃草,他就伸手去摸马头。第一次,马打了一个响鼻,吓得他掉头就跑,长此以往,小一尊再也不怕了,央求主人让他牵马遛圈,到后来他还骑到马背上,手上挥舞着一根竹枝,仿佛一位勇敢的骑兵。

马也和小一尊渐渐熟悉了,见他到来,总是打着响鼻,尾巴甩得挺欢。有时候,马还将两只前蹄竖起,朝天嘶叫。从这时起,小一尊也学会了马嘶,当他得意高兴的时候,便发出马的叫声。

乡下小子进城上学,不爱听课,专爱画马

8岁那年,他从乡下进城,寄住外婆家,在乾州公立模范小学就读。乾州位于湘黔交通要道,当时南来北往客商云集,运输也多用马车。城里的生活不仅开阔了他的眼界,而且让他认识了更多的马。在课堂上,他常常不由自主地画马头、马蹄、马尾,老师要走近时,连忙用课本盖上,但手脚忙乱,结果弄得满手是墨。同学们都知道这个司马溪乡下来的张老三爱马入迷,都戏称他为“马客”,他也就接受不辞了。

16岁那年,他以优异的成绩考入湘西第八联合中学。八中坐落在沅陵县城最高处,可以俯瞰整个县城。沅江如一条绿色的带子绕城而过,江对岸是青幽幽的凤凰山,山中有暮鼓晨钟袅袅传来。他在八中遇到了王晴川老师。王是一位画家,善画工笔画。他见一尊有绘画基础,就悉心指导。一尊此时临了《芥子园画谱》。王老师还带他到城中龙兴寺参观古代名人字画。他中学毕业的时候,王老师帮他把一大捆作品一一收拾好,还写了一封信,对一尊说:“到长沙去,报考省立美术专科学校。”

位于司马溪的张一尊故居一角

他的青年故事

豆腐少年,张一尊

命运的阴差阳错,却让一尊走上了另一条人生之路。回到家中,一贫如洗的家境和现状再也供不起他上学了。父亲说:“你爷爷望你读书有出息,现在又不考秀才,又当不了官,你还是在家帮忙卖豆腐吧。”

20岁的小伙子就开始卖豆腐。他同父母起早贪黑地干了几个月,却没有换来几个铜板。他觉得这样干下去,他的一切美梦都将彻底粉碎,自己将一事无成。他开始向过往客商打听长沙的情况。他心中立下决心,一定要离开这里,到长沙去,到外面闯世界去。

只身闯荡长沙,凭画技当上了学生兵

一尊从沅陵坐船到常德,然后换车到长沙,他住进了湘西会馆。此时求学无望,工作也无着落。他想与其这样坐吃山空,不如干脆自己出门找工作,说不定运气好也能碰上。他便满城寻工,偶尔找上一份临时工做上三五天,接下来又是盲目的找寻和饥饿的煎熬。后来有一天,一位老乡知道他能写会画,便转弯抹角托了熟人让他去收印花税,包吃包住,薪水微薄。听说有了伙食保障,他便答应了。几个月下来,他还节约下几个铜板,寄给了父母。

21岁那年冬天,他见街头一群人正在观看一个布告并议论纷纷,他便走近观看,原来是募兵告示:武卫军学兵营在长沙招收学生兵。他第二天就请假跑到报考点报名。考官听他一口湘西话,说:“你读过书吗,我们招的是学生兵,要有文化的!”说罢点下一个上。他一听急了,说:“有没有文化,先让我写几个字再说!”考官命笔墨上来,一尊挥笔快书:天下兴亡,匹夫有责。余兴未尽,又挥笔泼洒起来,不一阵,一匹骏马就在笔下画出来了。考官想不到眼前这个精瘦小伙子竟有这等文字和绘画功底,当即说:“不要走了,录取!”

就这样一个偶然的机会,他便走进了军营,开始了长达26年的戎马生涯。身为军人,戎马倥偬,作画的时间不多,但他总是抽出时间绘画,在丹青世界里自由翱翔。早期他画马学赵子昂,后来也借鉴郎世宁,更多的是与自己身边的战马打交道。他骑术高超,对马怀有特殊的感情,虽为长官,但他经常跑马厩,给马添料、刷毛、喂水,马一见到他,就亲昵地喷鼻甩尾巴,表示对他的友好。

自警闻鸡忧国难,人从画马识将军

据张一尊夫人吴佩君回忆说,张的同僚们在业余时间不是打牌赌博,就是逛街嫖妓。而张一尊只是发奋作画,经常画到凌晨才休息。为了使丈夫晚上作画不致腹饥,她特意买了一只煤油炉子,在午夜12时给丈夫煮一碗鸡蛋面条,等他吃完后才睡觉。有一天,正值深夜,她好梦正甜,忽被一阵马鸣声惊醒,睁眼一看,原来是丈夫在画一幅“八骏图”,笔下的八匹骏马姿态各异,栩栩如生,张一尊正眯着一只眼,对着笔下的马嘶叫呢!

在几十年风雨不定的军旅生涯中,张一尊度过了他的人生壮年,也创作了不少佳作。湖南书法家周庶平老先生为张一尊撰对联道:“自警闻鸡忧国难,人从画马识将军。”

他的晚年故事

将军退役,想专心当画家

44岁那年,借上海画展之机,他终于办好了退役手续,从此彻底与国民党军队告别。张一尊如释重负地对妻子说:“我现在可以安心地当一名专业画家了。”

张一尊回到阔别多年的家乡,社会的现实并不能使他平心静气地画画。1949年7月,驻宜昌的宋希濂特派一高级官员到沅陵看望张一尊。酒席问,这个姓董的特派员说宋将委任张任少将高参,前途无量。张立即拒绝说:“我已退役三年,还当什么高参?如果说前途无量,我就不会回来了。要当官也不至于等到现在。”话不投机,宾主不欢而散。

这年底湘西解放,张一尊以一种复杂的心情踏上了回故乡的路。他暂住在乾城里,不愿惊动任何人,但老同学、老朋友都纷纷上门叙谈话旧,评论新闻时事。张的家人亲戚自然受到人民政府的调查。令张一尊疑惑不解又有些不安的是,他的二哥过去在国民党时期任河溪乡乡长,现二哥又当共产党的乡长。共产党的干部一个个态度和蔼,虽佩带枪枝,都文质彬彬,并不像国民党宣传的那样。

这一时期,张一尊全家老小已断了固定的经济来源,张手头又无积蓄,为了生活,张便同家人自制土雪茄出售。当地人抽着被称为“卷烟”的土雪茄时,戏称这是“画家烟”。

重回沅陵,圆了“画家”梦

张还是决定回到沅陵去,张在沅陵有许多同学和朋友,其中有位刘伯伦在沅陵一中任教导主任。张时常到刘处聊天。一次,张一尊又如往常一样去刘家,进门一看有几个陌生人坐在那里谈话,张一尊仔细看他们有点像干部,就静坐一边听他们谈。有一个干部模样的说:“听说大画家张一尊就住在我们沅陵城里,可惜还没有见到!”刘伯伦故作惊奇地说:“你怎么知道张一尊是大画家呢?”那个干部就如数家珍地从上海搞地下工作时谈起,谈他当时参观了张的画展,还留意当时报纸上的许多文章。最后说:“张先生就是我们湘西人,抗战时期抗日救国,抗战之后弃军从画,不但书画造诣深,而且人品可敬!”刘伯伦哈哈大笑,把张一尊拉起来说:“这就是画马怪杰一尊先生。”那个干部高兴地与张一尊握手,说:“真是相见不识,有眼不识泰山啊!”张一尊知道他就是湘西行署文教处负责人,也很高兴地和他叙谈起来。

湘西行署了解到张一尊的现状和处境,马上派干部上门做工作。行署主任晏福生亲自上门拜访,还特地拨了一笔钱作生活补助和安家费用。张一尊捧着政府送来的钱,感动得热泪纵横。

1951年5月,湘西行署经研究决定,安排张一尊全家赴省会居住。湖南省文化局1954年筹备组建湖南省美术家协会。协会成立后,张一尊被选为主席。此间,他为繁荣全省的美术创作竭尽全力。他从1954年起,多次深入全省各地,创作了大批新作。他的作品曾参加过全国第一届、第二届美术展览。《青浪滩天险》参加全省第一届美术展览并获一等奖。他的一些作品已被国家和省市博物馆收藏,其生平成就已列入《中国现代美术家名鉴》、《中国美术词典》、《中国现代艺术家传》等书。

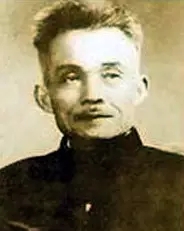

张一尊,字也军,学名耀定,土家族,1902年1月7日生于乾城县太平乡司马溪平里河村。著名画家,代表作有《三骏图》、《八骏图》、《万马奔腾》等,被誉为中国画马“四杰”之一,有“北徐(徐悲鸿)南张”美誉。解放后,曾任中国美术家协会会员、湖南省文联委员、湖南省美术工作者协会主席、中国美术家协会湖南省分会主席。1973年3月28日在长沙病逝,终年71岁。

责编:黄晓辉

来源:大湘西

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号