中国艺术现场 2015-11-04 10:57:17

「2015年10月30日,位于北京北六环附近的王府公寓某一住宅昨日忽起大火。据悉,遭遇火灾的为著名油画大师、原中央美术学院教授罗尔纯,他在火灾中丧生,大量珍贵作品亦葬身火海,令人扼腕叹息!

罗老今年85高龄,多年前患腿疾,行动不便。据其家属证实,老人独居于北六环一处公寓,事发时屋内发生了煤气泄漏,加之老人腿脚不便而遭致意外。对于火灾,昌平消防部门表示,起火原因仍在调查中。昌平公安部门表示,案件正在进一步调查中。

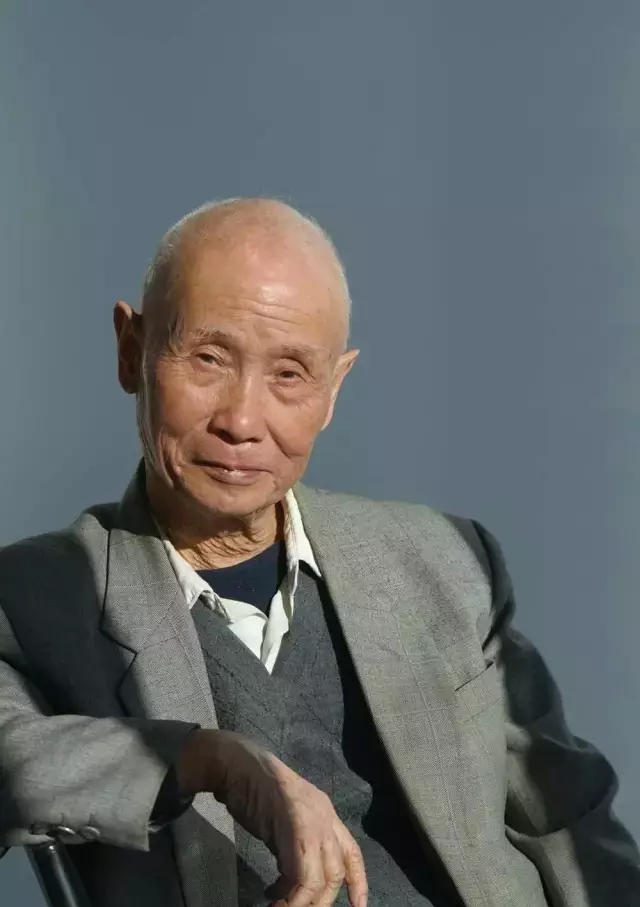

一位熟悉老人的邻居称,此前曾见到罗尔纯外出买菜,精神状态不错,“看不出像八十多岁的老人。”但近年来,他患上腿疾,已经很少出门。“人很谦和,会跟陌生的街坊点头示意。不像艺术家,但感觉很有内涵。”有位居民称,悲剧发生后,才知道老人是一位油画大师。

如此一位大家,在这样的意外中离我们而去,令人感到非常痛心。」

【怀念罗尔纯】

纯粹的人,往往生死于谦卑寂寥中。

罗尔纯先生晚年茹素、心敬佛法,所以我相信在农历九月十九观世音菩萨出家日这样重要的佛教节日中,先生选择涅槃往生,一定有他智慧慈悲的自在安排。他从来是一个特立独行、倔强自律的人。少时他就学在父母任教的陶龛学校,早就奠定了他独立思考的精神基础。这所由哥伦比亚教育学博士罗辀重先生创办的学校,其时就有「北有行知,南有陶龛」之盛誉;青年时他就读颜文樑先生创办的苏州美专,即接受了源自西方最初时期的中国油画训练与思考;及长,他也一直在创作、教学、游学的思考中不停息地探究艺术本真之途。

他与他的好友故交吴冠中先生、韦启美先生一道,代表着中国油画界以严肃、清晰、不息的学术精神探索正道的方向性坐标。今先生往矣,以这样决绝的、备具悬念的方式往生他界,让我想起鲁迅先生说过的那种如「悲凉之雾遍被华林」的感觉。我初到人美社的时候,从前辈周林生先生处得知罗尔纯先生也曾在人美社工作过,这两位湘乡籍同乡因这样的职业和专业的渊源成了莫逆之交。记得有一次,周先生和夫人端木虹曾带我这个小小老乡前往罗尔纯先生位于方庄的寓所造访。公寓管理员告诉我们,罗尔纯先生大多时间在法国,回来居住的时间已是很少了。在我们回返的路上,周先生谈及罗尔纯先生一些生活的实况,才让我第一次感受到他画画背后的真实。

又过了好些年,大约在五六年前,受百雅轩李大钧先生之约,在花家地南湖公园旁百雅轩卷石天地与罗尔纯先生进行了访谈。面对这位谦和、清瘦、目光清澈淡远、我所尊崇的艺术家,我觉得自己仿佛正同他退远在一处天地澄碧的意境空间中静静对谈,万虑无染。谨以此念遥送罗尔纯先生。

——成佩博士发自东京

罗尔纯老师是中央美术学院第三工作室的老师。我1978年入学,1980年第一次见到他。一个干瘦的小老头,走路跛脚,而且蛮明显的。衣着却是一身灰色青年装,直领,没有口袋盖的那种款,头戴有帽檐的干部帽。

他完全没有一点点教授的架子,几乎是个无声的存在。我甚至认为他是有点怕见生人的。他好像总在画画。我们去他屋里看过他。当时他住在美院西南角的几幢灰砖楼之一,靠北那幢的二层。1980年代的美院,不少老师都住在校园里。1950年代画那幅著名的《起家》的詹建俊老师住在东北角灰砖筒子楼的一层西端,门对门两间小屋。

罗老师的画是类似欧洲野兽派和德国表现主义那个路子的。色彩明亮,笔触张扬,造型因感而变,这些与他本人的低调和中规中矩正好相反。他拙于言辞,不善表达自己,对各种艺术观念和艺术理论,也没有多少持久的兴趣。他就是爱画画,努力在这个世界里为自己悄悄地寻就一小块属于自己的地方,快乐地作画而已,从这点来说,罗老师让我想到法国的柯罗,那位死后也期望在天堂里有绘画的人。现在想来,罗老师给我最深的印象,是他的甘边缘,耐寂寞,是他的弱弱地顽强地坚持自己的存在,以飨享绘画给他带来的无上的喜悦和快乐。

噩耗传来,阴阳永隔。愿罗尔纯老师安息!

——画家曹立伟

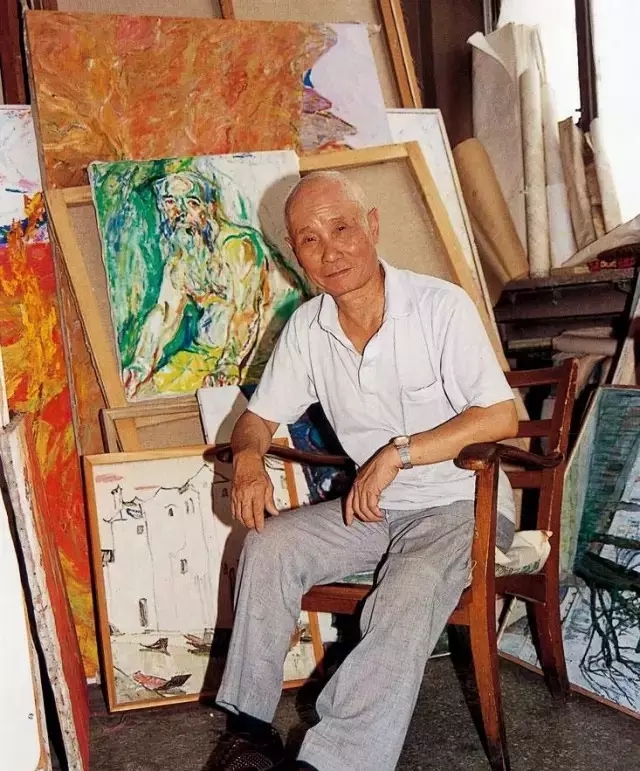

罗尔纯先生在画室里

【罗尔纯先生生平】

罗尔纯先生1929年生于湖南湘乡。早年进入苏州美专学习,师从颜文樑。先后任人民美术出版社编辑和创作员、北京艺术师范学院教员、中央美术学院教授,为20世纪中国美术做出了重要贡献。2015年4月27日,“大美至朴—罗尔纯艺术展”在中国美术馆开幕。200多件作品分为四部分,全面展出了罗尔纯数十年创作历程的代表油画与水墨精品,完整呈现出他热烈质朴的色彩激情与意味隽永的艺术人生。

他是为绘画而生的人。一位从小热爱绘画的湖南乡村少年,从1946年进入苏州美术专科学校,即开始了漫长、平凡而传奇的艺术人生。他从50年代初即跨入中国美术、中国艺术教育界,参与了中国旧、新社会文化变迁的历程。他的老师颜文樑先生离去了,他的同事故交吴冠中先生、韦启美先生等离去了,年过八旬、硕果仍存的罗尔纯进入了艺术创作的高峰期,同时也进入了人生求索的化境。

罗尔纯从1973年开始,在承担当时国务院布置的宾馆画创作任务时,与吴作人、李苦禅、李可染等艺术大家合作观摩,即开始了画水墨画。成为当代画坛少有的可以在油画、水墨两个领域进行创作的画家,多年笔耕不辍,但很少示人展出。展览中的水墨作品个性鲜明,题材丰富,体现了他全面的艺术才华。

世界著名美术评论家迈克-苏利文曾评价:“在中国当代艺术中,罗尔纯不属于任何学院或流派,他一直遵循自己的风格”。

中国有评论家说:“罗尔纯是中国当代油画史上的独特坐标,是中国表象主义第一人”。

早在1983年,中央美术学院艾中信就认为他的油画作品“构图新颖、造型简洁、设色明丽、笔意大方。这些因素形成一种热烈而又温润的韵致,给人以舒畅、怡悦的美感。”

罗尔纯小学时留下的一幅最早的照片。罗尔纯手捧画板,与小学老师万民裕先生合影

1930年4月10日(阴历3月12日),罗尔纯出生于湖南省湘乡县。他父亲是影响罗尔纯美术爱好的第一人。父亲罗光续早年学工,在湖南第一甲种工业学校以第一名的成绩毕业,因为领导学运获罪学校当局,被迫回家乡的小学教书。罗光续擅长诗、词、书、画,他是罗尔纯第一位美术教师。受父亲的影响,罗尔纯从小喜欢画画。少年时代,罗尔纯在学校的校刊《陶龛旬报》上画画。

1946年,十六岁。受姑母罗君建(早年毕业苏州美专)的影响,考入苏州美专,师从颜文樑先生。苏州美专推崇欧洲古典主义,教学上以古典学院派为模式,连教学楼的内部也装饰着欧洲古典风格的壁画。苏州美专给罗尔纯打下了深厚的美术基础。在校期间,获得了“1947年春季油画风景写生”第一名,颜文樑先生亲以其水彩风景画奖励。颜文樑先生1988年以96岁高龄辞世。罗尔纯对自己的老师充满感情,他深受颜文樑先生的艺术和品格的影响。罗尔纯曾撰写了一篇《艺坛耕耘八十春》的文章,怀念颜文樑先生。而深受古典学院教学影响和受过严格写实训练的罗尔纯后来成为同行中最早跳出描模客观的写实模式的艺术家之一。

罗尔纯在苏州美专旧址

1947年“1947年春季油画风景写生”第一名,颜文樑先生亲以其水彩风景画奖励。

1951年,二十一岁的罗尔纯从苏州美专毕业。10月份分配到人民美术出版社,任编辑、创作员。

1959年,二十九岁。经朋友推荐,罗尔纯调往北京艺术师范学院美术系任讲师。美术系中有卫天霖、李瑞年、吴冠中等。吴冠中当时任油画教研组组长。他介绍最多的西方画家是凡高。重要的一个教学思想是反对教学中只教技术不教艺术。吴冠中的主张和观点影响罗尔纯,使其开始注意印象派及其以后的画家和作品,思考艺术上的问题。1964年,三十四岁。北京艺术师范学院解散,罗尔纯调往中央美术学院工作。这是罗尔纯艺术经历的第三次重要的变动。如果说在苏州美专获得了专业的基础,北京艺术师范学院的五年进一步拓宽了艺术的视野,中央美术学院的工作则主要提出了“创作”问题。此后直到1990年罗尔纯从中央美术学院教授的岗位上退休,他没有离开这所学校。

罗尔纯与吴作人先生、肖淑芳先生等人合影

1970年从部队抽调上来在历史博物馆画了一段历史画后,又被抽调到国务院画宾馆画。有机会结识吴作人、李苦禅、艾中信等先生。受吴作人先生影响,1973年后,罗尔纯开始创作国画。成为同时可在油彩和水墨两个领域耕耘的画家。

1973年后,罗尔纯开始创作国画。成为同时可在油彩和水墨两个领域耕耘的画家。

1978年以后,罗尔纯在艺术上的创作活动多了起来。罗尔纯的创作与湖南的红土丘陵、云南的南国风情等乡土素材紧密地联系在一起。乡土题材的绘画成为罗尔纯艺术的鲜明特色之一。他先后画了乡土画《红土》、《在西双版纳的土地上》、《凤凰花开》等作品。并与丁慈康合作、执笔画了油画《架起四海友谊桥》(中国美术馆收藏)。他的作品先后参加了第六届、第七届、第八届全国美展,以及第一届和第二届全国油画展等各类展览,开始进入了创作的第一个旺期。创作了《岁月》、《小镇》、《傍水人家》、《小村》、《凤凰古城》、《九月》等一批优秀作品。

1982年,罗尔纯与中央美术学院教授戴泽先生在中央美术学院美术馆举行了联展。这是罗尔纯油画第一次有规模的展出。油画《望》参加了第六届全国美展。

1987年,油画《望》、《凤凰古城》参加美国纽约著名的赫夫纳画廊主办的“中国现代油画展”。

1988年,美国纽约赫夫纳画廊举办“罗尔纯油画展”,共展出油画作品30幅。油画《小村》参加浙江“杭州′88中国油画邀请展”,获浙江国际文化交流奖。油画《岁月》参加“第七届全国美术作品展”。

1990年,“罗尔纯水墨画展”在中央美术学院画廊举办。同年从中央美术学院退休。

油画《傍水人家》参加“第八届全国美展”,并获北京市建国45周年文艺作品征集一等奖和全国美展优秀作品奖。静物《花》参加“第二届全国油画展”。油画《九月》参加“首届中国油画学会展”。油画《咪咪》参加“中国百年肖像作品展”。

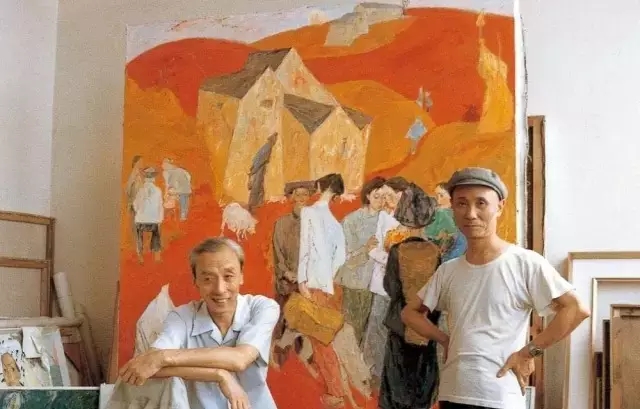

罗尔纯与詹建俊先生在画室合影

1992年3月,罗尔纯来到法国巴黎,参加巴黎国际艺术城的文化交流。同年在巴黎艺术城和ART SERVICE GALERIE画廊两次举办个展。并接受法国广播电台中文台采访。并在此后办理了“艺术家居留”。

1994年3月,罗尔纯回到北京,从此开始了被戏称为“候鸟”的生活,每年到法国两到三个月,并结识了一批艺术界的朋友。

1998年6月赴台湾文化交流,参观访问台湾师范大学美术系。于台湾甄藏画廊举办“罗尔纯油画艺术展”。

1999年于台湾国父纪念馆翠亨画廊举办画展。

1999年,作品参加美国芝加哥艺术节活动,油画《水乡之夜》由《亚洲艺术》画刊封面刊介。

多年的艺术家居留生活,使罗尔纯有机会游学于欧洲的艺术中心,并游历北欧、东欧、非洲、美国、东南亚等地,对东西方艺术和中国文化进行了新的思考。在国内许多同时代的艺术家逐渐退出艺术创作的时候,进入21世纪的罗尔纯迎来了艺术创作的又一次旺期。

评论家迈克·苏立文教授在所著的《二十世纪的中国画和艺术家》中评论道:“罗尔纯教授的油画一扫中国油画画坛几十年的沉闷空气,以他明亮的色彩很自然的变形手法”创造出“极鲜明的个人风格”。

吴冠中先生在评价罗尔纯的艺术道路时说,——他一直坚持了独立的艺术思考和创作,没有“奴颜和媚骨”。这是罗尔纯最宝贵的品格。

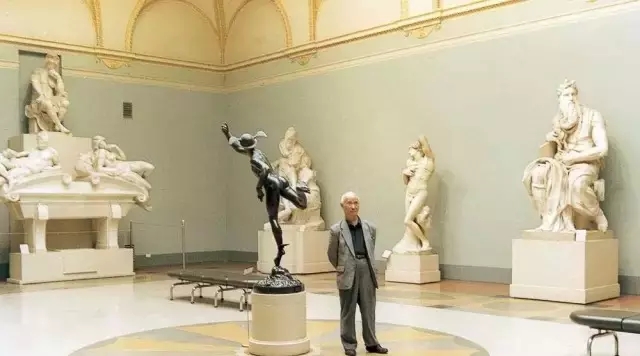

摄于俄罗斯美术博物馆

2004年,接受法广中文台访谈中说:艺术不须克隆。

2005年,在北海公园举办个人国画展。

2006年9月,罗尔纯15年来首次个人油画展——“罗尔纯油画观摩展”在北京百雅轩画廊举行,此次展览共展出罗尔纯新创作的油画作品60幅。迈克·苏立文教授、吴冠中先生等艺术家、评论家参观了这次展览,并给予了高度的评价。

2007年3月 由上海美术馆、中央美术学院、中国油画学会联合主办、百雅轩画廊协办的“罗尔纯油画展”(3月23日至4月10日)在上海美术馆举行。同时出版同名画册。

2007年6月 “罗尔纯上海归来油画展”在北京百雅轩画廊举行,展出油画作品40幅。

英国美术评论家迈克·苏立文教授参观展览后,给予了高度评价。罗尔纯与这位多年前就关注到其艺术特色并撰文推荐的资深评论家终于会面。

艺术家黄苗子先生观看罗尔纯画展后高度评价罗尔纯的艺术。

2007年8月 由中央电视台和中国油画学会组织拍摄的中国油画家系列专题片——《罗尔纯专辑》在中央电视台播出。

2007年10月,吴冠中先生与罗尔纯在绍兴鲁迅故居庭院内合影

2008年3月 “罗尔纯人物画展”(3月22日至4月15日)在北京798艺术区桥艺术空间举行。2008年7月 由广东美术馆和百雅轩文化艺术机构共同举办的“大彩至朴——罗尔纯艺术展”(7月17至7月27日)在广东美术馆举行。油画作品《母与子(一)》、《树林》与丝网版画作品《蓝衣妇女》、《冷与暖》、《地中海的宁静》被广东美术馆永久收藏。同时结集出版《罗尔纯——大彩至朴》画册。

2008年7月、8月 参加由北京奥林匹克文化节主办的“版画盛典—— 为奥运喝彩艺术展”全国巡展,由百雅轩版画院负责制作版画作品《蓝衣妇女》、《黑与白》参展。

2009年3月 应邀参加在无锡举办的第三届“世界佛教论坛”。

2009年8月 赴法国和东欧多个国家艺术考察、交流。

2010年3月《罗尔纯速写集》由百雅轩文化艺术机构编辑出版。

罗尔纯老先生与其姑母

2010年3月 《回归沧浪—罗尔纯艺术展》(3月12日至4月18日)在苏州博物馆现代艺术展厅举行。展览展出罗尔纯的近50幅油画和版画新作。同时还举办了罗尔纯艺术讲座和罗尔纯艺术研讨会。

2011年8月“罗尔纯绘画展”(8月28日至9月20日)在北京798艺术区举行。此次展览展出罗尔纯近年创作的100幅油画和水墨精品以及一部分签名丝网版画作品,展品跨越40年,从1971年的油画作品《桂林三月》到2011年的油画和水墨新作,构成了完整多姿的作品体系。

2012年5月“罗尔纯新作展”(5月29至6月11日)在上海美术馆举行。展品包括罗尔纯近年新创作的油画、水墨作品共六十八幅。全面体现了罗尔纯独立的艺术个性与风格。此次展览展示了年过八旬的罗尔纯进入了艺术创作的另一个高峰期和人生求索的化境。

2013年8月 由河南目标互动传媒、目标艺术空间策划举办的“罗尔纯水墨精品展”(8月16日-8月31日)在郑州目标汇举行,实现了艺术家首次中原艺术之行。

2015年4月27日,“大美至朴—罗尔纯艺术展”在中国美术馆开幕。200多件作品分为四部分,全面展出了罗尔纯数十年创作历程的代表油画与水墨精品,完整呈现出他热烈质朴的色彩激情与意味隽永的艺术人生。

《生生息息》118x118cm,1978

【罗尔纯自述】

1990年我按规定退休年龄从中央美术学院油画系退休,随之学院给机会去巴黎国际艺术城作学术交流,居留期满,接了蓬皮杜附近一家画廊的展览,需要延长时间,办了艺术家居留,从此开始一种朋友戏称“候鸟”式的生活,往返北京、巴黎两地之间。在这段时间里利用居留方便,到过北欧、东欧和周边一些国家,每到一个地方,看看当地的美术馆、画廊,边游边看,边游边学,让我想起好像有哪位老画家曾经有过“游学”一说,我用视觉艺术的特点观察、比较、汲取……亦不失为一种学习方式。

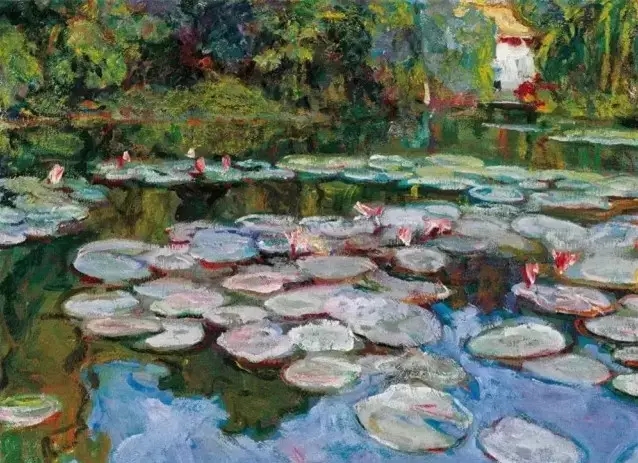

《睡莲》81x65cm,2005

我对艺术的爱好比较宽,不固定在哪几个画家、哪几件作品上。刚到巴黎,一位寓居巴黎的国内去的老教授对我说:“你喜欢印象派,现在印象派就在眼前,还不赶紧去学习?”我不假思索地告诉他说:“我来不是为了学习哪一家、哪一派的,在我的思想里,对艺术的借鉴、学习犹如人体对营养的需求!需要什么,汲取什么,而不是单汲取某一种营养或元素。”

《布拉格小景》75x75cm,2006

一位法籍华人朋友谈起这样一件事,一个从国内去巴黎学画的年轻人求教于一位老画家,这个老画家告诉他:“你想得到一张文凭,去巴黎美术学院;你要想成一个画家你就去多看画廊,多逛画廊,……”我的心里同意他的见解。

2004年夏天,在巴黎,偶尔见到一个华侨诗人朋友作的几件书法,就说了句“艺术不须克隆”。后来法国广播电台中文台一位记者朋友作了一次简短的访谈……

《新疆之春》70x79.5cm,2006

居留巴黎期间,同时也还参加国内及台北、美国方面的艺术活动,在国内,我参加了“神州五号”升空的笔会和画展,特别是参加了文化部组织的迎澳门回归美术团去澳门的写生和回来后举办的迎澳门回归画展。2005年9月在北海公园的一位园长刘伯郎先生的大力支持下在画舫斋举办了第一次水墨画展;台湾陈真儒先生组织举办了台北“甄藏”画廊和国父纪念馆翠亨画廊两次展览……

《地中海的宁静》81x99cm,2007

这里特别要提到的是美国芝加哥市举办的“亚洲艺术节”活动,和迎澳门回归活动几乎在同一个时间,芝加哥方面来了信,邀我出席他们的开幕式,签好证,但是最终没有能赶了去,加上1988年的纽约赫夫纳画廊画展时突患病症,忙着赶回北京,两次失去了在美国多留下来、加深交流的机会。而帮忙我办这次画展的赫夫纳先生、费加诺夫人和哈佛大学毕业的周贤丽小姐(周贤丽是她的中文名,赫夫纳委托她来帮我筹备展览)等美国友人的名片都随着一筐搬家物件的丢失而无法进行联系。赫夫纳先生曾两次来中国,到过我的画室,后来送给我一册收入了我们一起合照的照片的大画册。随之丢失的还有为《架起四海友谊桥》画的多幅变体画、桂林油画写生、早期的一件油画作品《老式沙发》以及早年父母写给我的信件,这一切和当时学校教师宿舍不合理的搬迁调动有关。

《赶集》60.5x72cm,2009

芝加哥没有去成,他们把我参展的油画《水乡之夜》发表在艺术节的一期专刊《亚洲艺术》上,并附给我一份专为这幅画印制的单幅画片,背面附有英国评论家迈克尔•苏立文的一则评论(从略),压放了两年,一次《人民日报•海外版》举办活动时拿去作了介绍……

我曾经说过,在创作开始时,是“乡土”启发了我。《红土》这幅画画的是小时候家门对着的对面山坡的一块红土地,从《红土》到《西双版纳的雨季》、取材西双版纳的《生生息息》、到新疆的《伊犁近郊》、到西藏的《高原盛会》,我的乡土观念其实并不是完全固定在出生和生长的小块土地上。2004年的东欧一次旅游,随后画的几件作品中,萨兹堡的《莫扎特的家乡》、《海滩上的女人和她的宠物》,到《马路边的乐队》都是带着一种类似乡土的感情意识去画的,马路乐队散发出来的音符和嘉陵江边的号子从生活的角度讲没有本质的区别……

《侧坐》46x46cm,2009

古人有言:老来唯好静。搞艺术看来静不下来了,无事可干固然也难熬,摆动摆动画笔也可以自慰,姑算手脑的运动。

2005年春节刚过,匆匆赶赴巴黎,延办第二期十年居留,无非从心理上保留一条艺术交流的通道。一次旅游中结识的医学博士朱子晋先生和夫人把我的居留安置在他们家里。临行,他们指了自己的邮箱给我看,在他的信箱上多了一条他亲手打印的我的名字。

候鸟式的生活还有待延续下去。

责编:李婷婷

来源:中国艺术现场

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号