新湖南客户端 2015-10-16 10:50:57

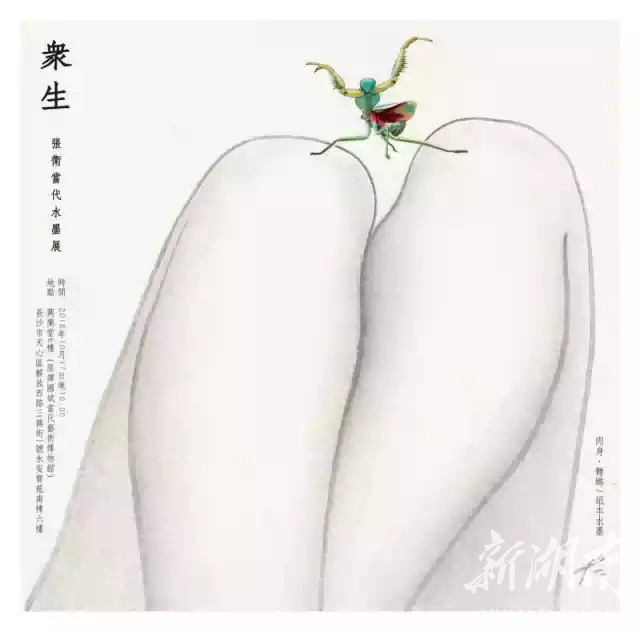

“众生”张卫当代水墨展

开幕时间:2015年10月17日晚10:00

展览地点:兴兰堂6楼(长沙市天心区解放西路三兴街拐角处806、807)

参展艺术家:张卫

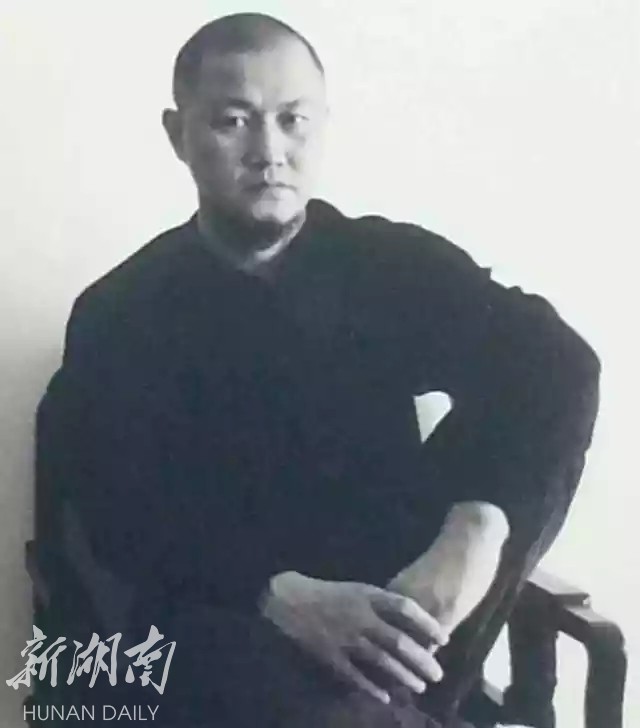

张卫

1956年生于长沙,1982年广州美院毕业,现工作生活于北京与长沙。

主要出版:《世界当代艺术大师丛书》、《世界当代艺术家画库》、《当代艺术批评丛书》、《影像阅读丛书》

主要展览:中国感觉(2001,长沙)、重新洗牌——以水墨的名义(2001,深圳)、艺术时代(2002,上海)、中国艺术三年展(2002,广州)、国际水墨双年展(2003,深圳)、艺术拼图(2003,日本)、废墟(2005,美国)、城市皮肤(2005,澳门)、超验的中国(2006,北京)、文本故事(2006,北京)。

【后记】

众生

众生,是个佛教概念。众生,即一切有情和无情的生命物种。众生,即众缘而生,一切万有皆由因缘聚散而生灭。“众生平等”表述了人与其他物种没有分别:既无高下,也无贵贱。“依正不二”陈述了生命本体与生存环境不可分割,是个整体。禅宗的“园融”思想,是以众生保持原有状态和各自独立为前提,然后圆满融通,毫无隔历。

这里几组系列,以众生为因缘,以观为天,白为地,墨为体,从中国两大绘画系统(山水花鸟)出发,在花鸟画范围内说事儿。

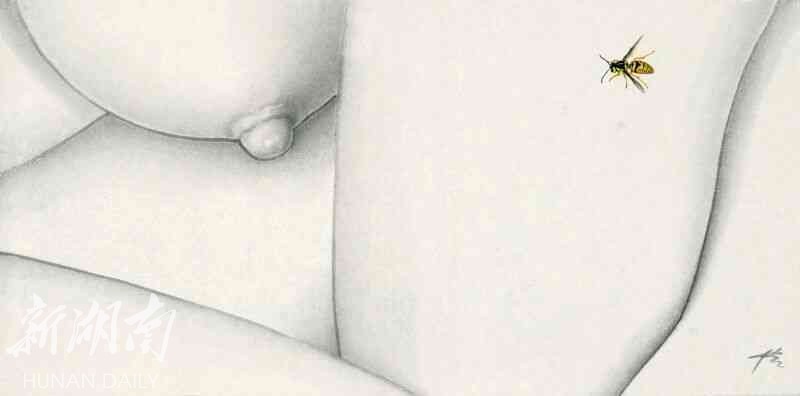

肉身

带着天意的昆虫,在人体的白地上停落,成为肉身的集合。

肉身,在佛教上,泛指肉体,《楞严经》说:是清静人,修三摩地,父母肉身,不需天眼,自然观见,十方世界⋯⋯。在这里,两种肉身合一,互为关照,互为印证和互为依存,正是对中国佛教园满融通,毫无隔历的“园融”思想的图像传达,也是对西方人类中心主义的间接质疑。

这是中国水墨花鸟领域尚未出现过的一种新的图式,也是一种与现实并不远离的图像想象。中国的花鸟绘画,从诞生之日起,画里的昆虫动物便只与山川草木直接关联,但与人类身体本身并不交集。这组新的图式也在表明:如果没有新的思维、新的图式和新的技巧,如果只是思维上的一味泥古,图像上的陈陈相因和技巧上的技术至上,对于花鸟画的替代更新和发展演进便缺乏价值和意义。

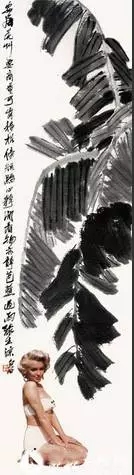

VS

VS系列,是个九十年代创作的图像系列,其中有《齐白石vs梦露》、《八大vs明星》、《东方vs西方》等派生系列。后来又变为油画,2013年后又演变成《昆虫vs明星》的水墨系列,比如《蚂蚁vs梦露》等当代水墨系列。从图式上的大师绘画vs明星图像,和从方法门类上的图片和油画到水墨绘画,是这些作品演进的上下文关系。

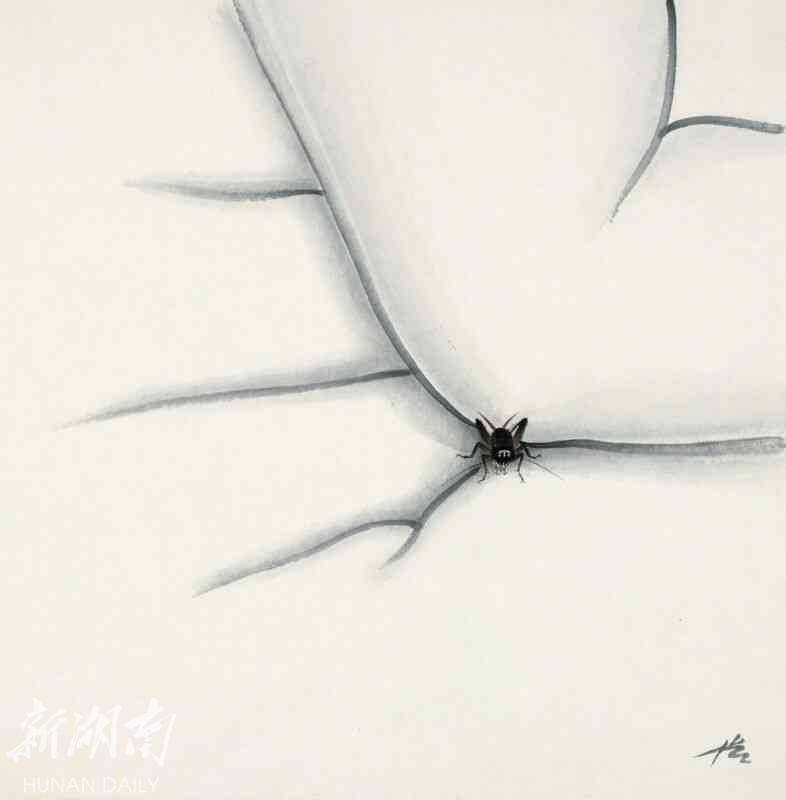

大虫

自然与生命,是中国艺术的传统主题,也是文艺复兴的本土条件。“中国大虫”这个系列的水墨作品,从最小的生命单位“虫”进入创作的符号系统,这在生物学世纪里具有特别的意义。这批昆虫创作不同于传统,他们将最小的生命个体放大,从污染的生存环境中提取,以当代的笔法直接书写,这批佛教世界观和中国自然观观照下的新锐水墨,将中国花鸟画这一殊异品种,进行了当代转换与推进。

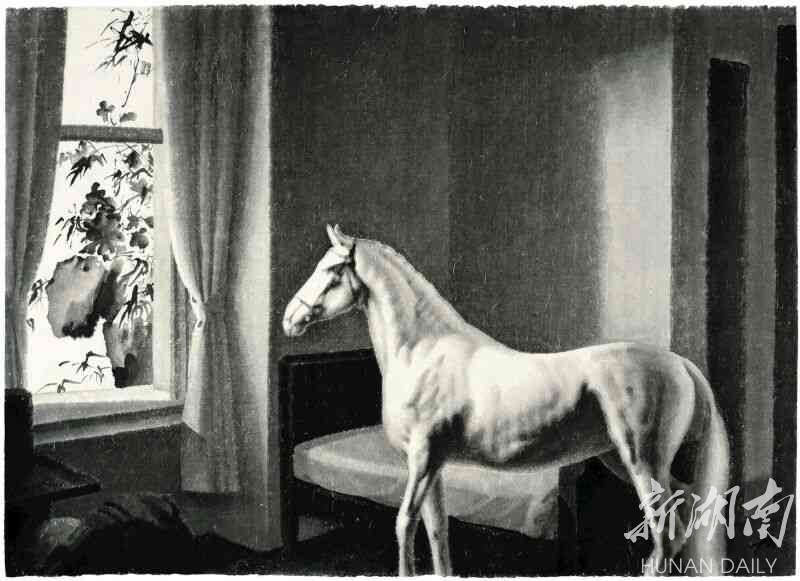

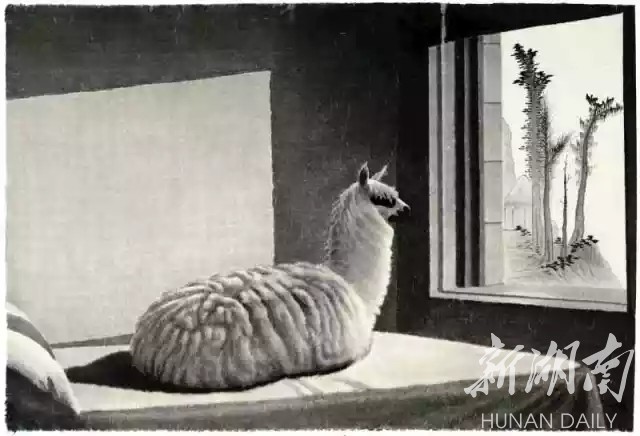

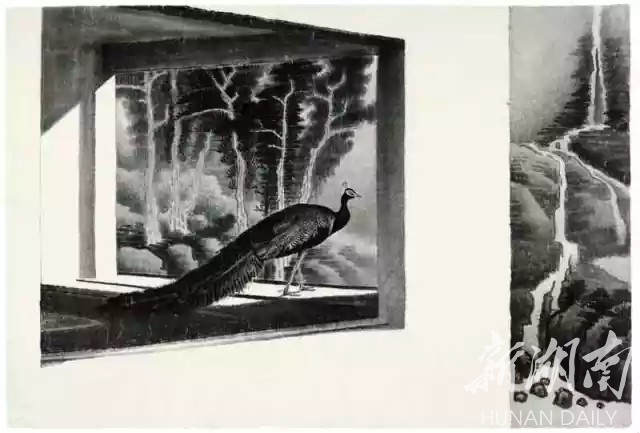

房间

2001年开始创作了一批以美国画家霍珀的人类疏离情况图像为基础,植入东方自然图像的《美国房间的中国故事》。2006年基于中国房地产业大举侵入北京周边的自然空间,原先的农田、林地、麋鹿苑和皇家的狩猎地悉数变为人类的居住场所和别墅群落,这组作品也演变成《人类房间的动物故事》,这一次把房间的主体:孤独的人类,请了出去,把被人类屠宰和驱赶的动物们请了回来,只有它们,才是人类别墅领地的原住民,这是一个非现实的善意愿望和不合情理的图画想象。2015年,图像和油画又被制成了水墨。

无头

佛教丛林的无头像,是佛像的尸体,也是肉身。如何让他们复活、再生,或者赋予别的内涵,也是一种图像理想。

这些无头和尚绘画,概念取法被盗古代无头佛像。在佛理中,视色身为臭皮囊。禅非坐卧,佛无定相,画中的僧像,寓无我、无他、无念、无思、无欲、无求之无意,也指向八大、倪瓒、渐江、石溪、青藤作品中的虚境,又廓然无知和无圣。

观白

观,即观看、观心、观想;进而游观,纵观,大观。观,不同于西方的看,后者多为视网膜成像的复制与再现。白,即留白、知白、计白,这些都是中国思维的本体与方法。

虫蚁,在白墙或白地上停落,走动,存活。这种白色的观感,是策略之白,设计之白,也是经验之白,基因之白和本体之白。

【评论】

“中国大虫”与文化传统和人类处境(节选)

文/璋 遗

中国当代艺术在经历了政治意识形态和经济意识形态的主题之后,开始向文化意识形态回归。自然与生命,这是中国艺术的传统主题,也是21世纪中国文艺复兴的本土条件,将其作为作品主体,也是当代艺术家对哥本哈根气候会议所关注的生态环境和人类处境这一主题的回应。艺术家张卫近期这批被称为“中国大虫”的作品从最小的生命单位“虫”,来进入创作符号系统,这在生物学世纪里其有特别的意义。

张卫这批宣纸水墨绘本作品,直接传承中国传统绘画花鸟画,这一世界独特的艺术品种。他将昆虫从自然中提取,使之作为独立的生命个体,并且转化、书写、放大成绘画作品。张卫所画的这批“中国大虫”与前人所画的花鸟草虫全然不同:

1、在题材上,源自佛教“众生平等”的理念,他的微观视野广阔、深入而细致。齐白石是中国画的草虫专家,他画各种昆虫,但不画变蝶之前的肉虫、不画毛虫、跳蚤、蟑螂、书虫、蜉游、蚂蚁这类“害虫”,张卫只要是虫,不管是害虫还是益虫,他都画。2、除齐白石外,古人画虫一般要画环境,张卫把虫当成人一样的生命个体,从环境中提取,放大尺寸,单独造像,把它们作为人物肖像来描绘。3、古人和齐白石画的昆虫尺幅都很小,张卫把昆虫当作作品的唯一主体,并且无限放大。在大型的双年展展示活动中,张卫把一条水墨写意毛虫放大成四米宽的憾人尺寸,并定名为“中国大虫”。4、在方法论上,他重新返回中国水墨大写意,痛快淋漓、直接书写。将彩色的虫鱼转化为黑白水墨效果和宣纸材质的当代呈现。他借用当代艺术中的极少主义的表现和广告设计中的“放大”技巧。在徐渭、八大、白石的减笔花鸟的基础上再做减法,强化昆虫个体放大后的直接视觉呈现,不画环境,以强调昆虫和动物们在人类中心主义环境下与人一样孤立无援的生存处境。

在21世纪这个全球关注人类处境和生态状况的生物学世纪里,张卫这批以佛教世界观和中国自然观作为思维基点的新锐水墨纸本作品,具有深厚文化价值和艺术内涵,潜藏超越性的东方智慧和殊异的先锋品质,将中国水墨花鸟画这一独特品种,进行了全新的当代的转化与推进。

张卫画虫

文/瑞山

白石画虾,悲鸿画马,黄胄画驴,子武画鹤,张卫画虫。 ——题记

艺术家张卫在中国当代艺术开始走向低谷的2008年,捡起了近三十年不摸的画笔,在宣纸上涂画了一批名为《中国大虫》的水墨作品,这批一时兴起的练笔之作,在放大制作成巨幅的当代水墨作品并参加大型的联展后,竟被发掘出深度的文化内涵并有着极强的原创性。按照当代艺术批评家李小山提出的判断艺术作品优劣和创造性价值的三条标准:1. 独特性;2. 难度;3. 完成度,这批水墨作品,竟毫无例外,条条吻合。

1. 独特性

张卫这批水墨大写意的昆虫作品有多种尺寸,在参加大型联展时,他将作品制作放大,一条肉虫,被做成四米,这比徐悲鸿和黄胄画的最大的驴马还大,比专画草虫的水墨巨匠齐白石画的昆虫,就大得太多了。在画法上,张卫与齐白石画的昆虫大不相同,张卫采用大写意画虫,如同黄胄画驴,徐悲鸿画马,更不同的是,张卫以当代概念入画,笔法简约而概括。齐白石画草虫是兼工带写,工写虫,大写草,尺寸都很小,昆虫比原物小多了;张卫画虫,大笔书写,造型极简,尺幅憾人,以草虫为题材的水墨巨制,在绘画历史上,绝无仅有。

张卫画虫,概念当代,笔墨纯熟,尺幅巨大,无虫不画。他把虫当人画,把虫当山画,把虫和人放在一起画,把虫和山放在一起画;他拓宽了中国美术史中最具代表性的山水画和花鸟画两大系统的入画和观画境界,超越了中国花鸟画最具典型性的以花鸟鱼虫为把玩对象的文人士大夫的狭小趣味和文化局限,使传统花鸟画的历史格局,被赋予了生态文明的内涵和当代文化的气息。

2. 难度

张卫画虫,在思维难度上,创意独特,立意当代。在进入21世纪这个生物学世纪后,也迎来了前所未有的雾霾、农药和杀虫剂泛滥的生态灾难时代,人类的生存环境被空前破坏,虫类与人类一样,都是遭殃物种。“叶上有虫”,变成文人栖居的诗意句式;“无虫的蔬菜不吃”,成为人类养生的保命信条,谁都知道,没有虫,就没有鸟,虫是鸟的主食,鸟以食虫为生;虫,这个最小的生命单位,成为了最基本的自然主题。在张卫的昆虫系列中,作为生命符号的绘画转换,他大多不画背景,以强调虫的孤立无助,生存环境无可依存。这些绘画性的虫类标本,都是意象性独存,传达和象征的是,人虫无助的孤独处境。

在绘画的技术难度上,以大写意笔法书写尺幅巨大的水墨昆虫,在中国花鸟绘画史上前所未见。现代草虫大师齐白石画虫工细,与大写花草形成对比。张卫画虫,在整张宣纸上单刀直入,一笔成形,充满水色禅意的阔笔书写,难度甚大,经常是坏画成堆,偶得一款。“两句三年得、一笔十年修”的说法,便是他绘画修练的最佳注脚。

3. 完成度

张卫画虫,品种甚众,蔚为壮观,遂成系列。张卫前期的代表作品为观念图像:《东方VS西方》、《齐白石VS梦露》、《八大VS明星》等系列,于是就自然有了上下文关系的衍生和延伸:现代人与昆虫、明星与昆虫,名人与昆虫,禅师与昆虫,以及与花鸟美术史上的《五马图》和《十牛图》为对照的《五虫图》和人虫并置的《十虫图》等巨制。张卫画过的虫,有近百种,有前人画过的品种,也有无人画过也无人愿画的品种:蚊子、蟑螂、蚂蚁、蜉蝣、跳蚤等。张卫还画了多种文化人喜爱的“文化虫类”书虫(衣鱼)。在张卫所画昆虫中,最有表现力的是肉虫,它是群鸟的主食,美蝶的前身。张卫画虫,思维当代,意念原创,面目清新、笔墨娴熟,进入了中国当代花鸟绘画的新锐格局识别系统。

在中国美术史上重要代表人物和代表作品中,我们可以筛选出各个画家最具代表性的作品识别符号,于是便有了:白石画虾,悲鸿画马,黄胄画驴,子武画鹤⋯⋯等最为方便的流行说法,张卫画虫,这个约定俗成的新鲜说法,以及画家作品独特极致的呈现方式,能顺理成章的明确代表和准确传达:画家与时代的关系,人与自然的处境,以及世界生态文化和文化生态的理想、格局和样貌。(2013)

简逸丰润的中国大虫与水墨美学(节选)

文/南山

“一笔”,是水墨画家张卫的说法,在石涛那里叫“一画”。“一画”受到本月禅师的启发;而“一笔”则来自“万法归一,一归何处”等佛理。“两句三年得,一笔十年修,”这个并列句式,则是画家画虫后提出的课题和座右铭。张卫的水墨大虫,大多由一笔或一笔墨完成,然后再添加尾足,完全是:“画蛇添足”。他画一条虫,如同写“一”,一气呵成。一条墨色渐变的大虫,在宣纸上书写,象卫夫人启发王羲之写“一”字,让他在地平线上观看阔大而淡泊的“千里阵云”。一条意象简逸,墨色丰润的大虫在整张宣纸上落笔、运行、延伸、扩展,直到书写完成,再把它放大成数米长的巨虫后,感觉就像“千里阵云”在天空上布阵,排列,展开,滚动。水份和墨色满溢的毛笔在宣纸的纤维上慢慢沁润渗透开来,就像云层开阵时的缓慢运动,在天空中向两边横向延伸张开⋯⋯(2009)

【展序文选】贵族

在“皇家粮仓”这个曾经的贵族气息弥漫地,举办这个叫做“贵族”的展览。是个好玩的感想。现在,它成了存放“精神粮食”的地方。

这是一组与“贵族”这个词语有关的作品,品种包括:传统贵族;时尚贵族;精神贵族;物质贵族;以及其他未知新生贵族。

这些作品为这个话语讨论提供了不同角度的图像信息,这些艺术家从不同个体散发与“贵族”有所关联的新旧气息。

半个多世纪以来,在中国的生活政治和艺术文化中,贵族遗产被长期封存或悉数扫荡。

在中国当代艺术的视觉词汇中充满了唯物主义和人类中心主义的非贵族图景:红卫兵、工农兵、知青、民工、小姐、嬉皮、混混、机器、产品、商标、钞票....

带有唯心色彩的贵族遗产中的那些与自然关联的图源:山水花鸟,这些昔日的艺术主体,则被作为陪衬,逐入边缘,难以复本。这些被未来人类和环保主义者们认同的生态遗产,难能获得广泛的转型与再生。

在西方当代艺术的图影景观中,我们却可以看到昔日贵族文化的充分的今日观感:赫斯特的钻石骷髅;马修巴尼的怪异造境;格林那威的奇异想象,贾曼的灵异影像。

“贵族”一词与物质主义和非物质主义都有牵连。“精神贵族”与物质主义悄然远离,而物质却成为造就贵族的必备条件。

在这个空前的制造与增长的国度,在制造物质和增长财富的同时,也增长新贵;但并不制造品质和教养,也不增长贵族。贵族品质与先天基因和后天承传有关,据说:明室后裔八大山人与大清定鼎后的旗人生来就是贵族,他们的特长是高贵品质和英雄气概,而儒生知识分子则是智识与学养。

据说:中国文化就是地主文化;地主文化也是贵族文化。

据说:有时,知识分子和艺术家也被称为贵族,精神贵族。

据说:这是一个没有贵族,但都想成为贵族的时代。

张卫二零零八年七月二十日新北京画廊《贵族》展序

【展序文选】留白

有一位教授向南隐禅师问禅。南隐以茶相待。他将茶水注入杯中,直到杯满,仍继续注入。教授看着茶水不断从杯中溢出,终于忍不住了,说:已经出来了,不要再倒了。南隐说:你就像这只杯子,里面装满了你自己的想法,你不先把自己的杯子空掉,我怎样给你说禅?

这个公案讲的也是:留白。

留白,就是把自己空出去,把空间留出来,留给未知,留给想象。

中国绘画讲留白,不要把画面填满了。中国绘画以山水和花鸟为主体,人物多为补景。即使人物画,也要在画面大量留白,以方便自己或他人补景和题字。与西方绘画相比,中国绘画更尊重他人,空间和环境。

毛泽东说:一张白纸,好写最新最美的文字,好画最新最美的图画。但是,几十年来,人们不断在填白,白纸上填满了政治和经济意识形态的文字和图画,自然和生命本体被排斥在外。

到了21世纪,地球也逐渐被人类欲望填满。有人说:大自然也有自我修复的能力,那就是:人的消失。与自然关连的文化形态,如果要自我修复,也有一个办法,那就是:把人请出去,把空间留出来。

具有想象力的伟大作也家善于留白。卡夫卡的《煤桶骑士》中写了个骑煤桶的人,因为穷,买不起煤,去讨煤,没讨到,于是,煤桶载着他越过冰山,飞走了。卡尔维诺说:“它越是填满,就越不可能飞翔。”卡尔维诺是轻而快型的后现代风格写作的代表,他在专门讨论轻的论文中,把轻与文字的生存功能发生联系,认为轻是为了对生存之重作出反应。

卡尔维诺在《新千年文学》一书中,提议作家(画家)把自己开放给整个宇宙:

不妨设想,如果一部作品是从自我的外部构思的,从而使我们逃避个体自我的有限视角,不仅能进入像我们自己的自我那样的各种自我,而且能把语言赋予没有语言的东西,赋予栖息在檐沟边缘的鸟儿,赋予春天的树林和秋天的树林,赋予石头、赋予水泥、赋予塑料⋯⋯

有人把黑与白,重与轻,有与无的关系,理了条线索:

黑-重-有-自我-本我-无我-无-轻-白

清白,虚空,通透,不执着我,不囿于事,不占有物,接近无,就是留白。

张卫二零零玖年拾壹月贰拾日北京纯粹空间《留白》展序

【张卫简介】

山东人,长沙生,北京住。1982广州美术学院毕业

近年主要展览

2008 《首届亚洲当代艺术展》,美国纽约

《移花接木—当代艺术的后现代方式》,深圳华美术馆

《巴塞尔艺术博览会—中国当代艺术展》,美国迈阿密

《贵族·当代艺术展》,北京新北京画廊

《东方想象》,第23届亚洲国际美术双年展北京墙美术馆

《第六届国际水墨双年展》,深圳博物馆

2009 《首届国际七九八双年展》,北京798;《两湖潮流》,广东美术馆;《首届林州水墨双年展》,上海多伦美术馆

2010 《第七届国际水墨双年展》,深圳画院(后略)

主要策展:2001《中国感觉》,湖南长沙。2005《世界头面》。2008《贵族》,北京新北京画廊。2009《留白》,北京莼萃空间

把正经的东西凑合在一起变成调侃,把不正经的东西纠合在一起变成滑稽,把正经和不正经的东西捏合在一起变成幽默,这就是张卫。张卫在拼贴这些图像的同时,也把中国人百年来说腻了学厌了听烦了的东西,轻松愉快地拼贴了进去,包括西学东渐、土洋结合之类的现象,中学为体、西学为用、中西合璧之类的主张,传统与当代、民族化与国际化之类的比照,几乎一网打尽。

——彭德《不成体统:谈张卫的作品》

张卫的“VS系列”虽然是单纯的对比,因为他所取的形象经典,文化身份明确,两种文本各自延伸,各自的故事本无关。在“VS”之中,以喜剧的随意虚拟把无关的双方放在一个虚拟的形式中,冲突变成表面的,宽容的趣味让两种故事互相发现,互为表里,互为阴阳,物我共融。

——舒可文《虚拟的竞技场》

张卫的成功之处在于:一方面,他以中国画的基本图式作为创作的出发点:另一方面,他又用并置、拼装的方式,在传统文化与西方文化的对照中机智地创造了属于自己的独特表达手段。

——鲁虹《张卫:在文本图象世界里重新洗牌》

艺术工作者张卫有幸获得第一批“篡图学家”的称号。张卫在1998年开始了这项奇特的篡图工作,其中两件还成为二十一世纪初年的代表性作品,并进入当代艺术编年史。张卫的颠覆正在这里,首先,他要把意义明确的图像复杂化、暧昧化、胡乱化;其次,他要破坏图像世界的正常秩序和等级;再其次,他要传达出一个基本含义:图像的意义正在于图像装得有意义。 —杨小彦《篡图时代》 而这种幻觉产生于两个视觉体系的对立性元素的相互镶嵌或者并置,就像一种视觉符码的游戏。比如,梦露和齐白石系列,可以看作对文人画按照二元关系的空缺元素的填补,齐白石的绘画代表男性、节制、无为、形而上、素雅、恬淡、平衡、精英、手绘,梦露的形象则代表女性、纵情、自我扩张、物欲、性感、艳丽、骚动、大众化和摄影。这个系列也可以看作是对男性文人画的一种女性主义篡改,梦露在画面中一直以可爱的娱乐化的性感姿态,看着那些对一切视而不见的忙着练字、冥想、掏耳朵的极其自我中心的男性知识分子;她也进入那些男性文人痴迷的空灵的美学场景。梦露代表大众化的性感的娱乐的能指,她又是代表一种男性视角,即张卫试图从女性主义的角度,来观看男性/东方/古典/精英的绘画。通过增加或者镶嵌女性符码的在场,使文人画脱离了原有的历史真实的体系,进入一种视觉的理论游戏。这种方式可以看作是一种视觉的重新解读和阐释,或者一种视觉符码层面的意义游戏。

——朱其《电子同城空间和艺术史狂欢:张卫图象作品中的超文本性》

责编:李婷婷

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号