三湘都市报 2015-08-17 14:05:05

□文/ 易禹琳 □图/翟健

◆关键词

摆手舞

土家族的一种大型舞蹈。按其活动规则分为“大摆手”、“小摆手”两种;按其舞蹈形式分为“单摆”、“双摆”、“回旋摆”等;按其举行的时间分为“正月堂”、“二月堂”、“三月堂”、“五月堂”、“六月堂”等。

大摆手活动规模庞大,以祭“八部大神”为主,表演人类起源、民族迁徙、抵御外患和农事活动等;小摆手活动规模小,以祭祀彭公爵主、向老官人、田好汉和各地主王为主,表演部分农事活动。

茅古斯

土家人也叫“故事帕帕”、意即祖先的故事,对先辈创业的回忆和摹画。茅古斯有歌有舞,有对话,有表演动作,有简单的情节和场次,表演者赤身裸体,身披茅草,表演动作展现了土家族先民采集、狩猎到农耕生活的变迁过程,表现了土家族先民从野蛮到文明、从落后到进步的艰辛发展历程,也反映了土家人的生活情趣。

茅古斯在编演中创造了戏曲的原始品格,从模仿祖先手法上创造了写意性,从规定情境的选择上创造了虚拟性,在歌舞念做的杂糅上,创造了综合性,在舞台时空的构建中,创造假定性。是中国戏曲的一条根。

“每岁三月十五进庙,十七日圆散。男女齐集神堂,击鼓鸣钲歌舞之,名曰摆手,以为人之欢也,人之爱也。”——光绪《龙山县志•祠记》

一 一部浸透汗水的创业史

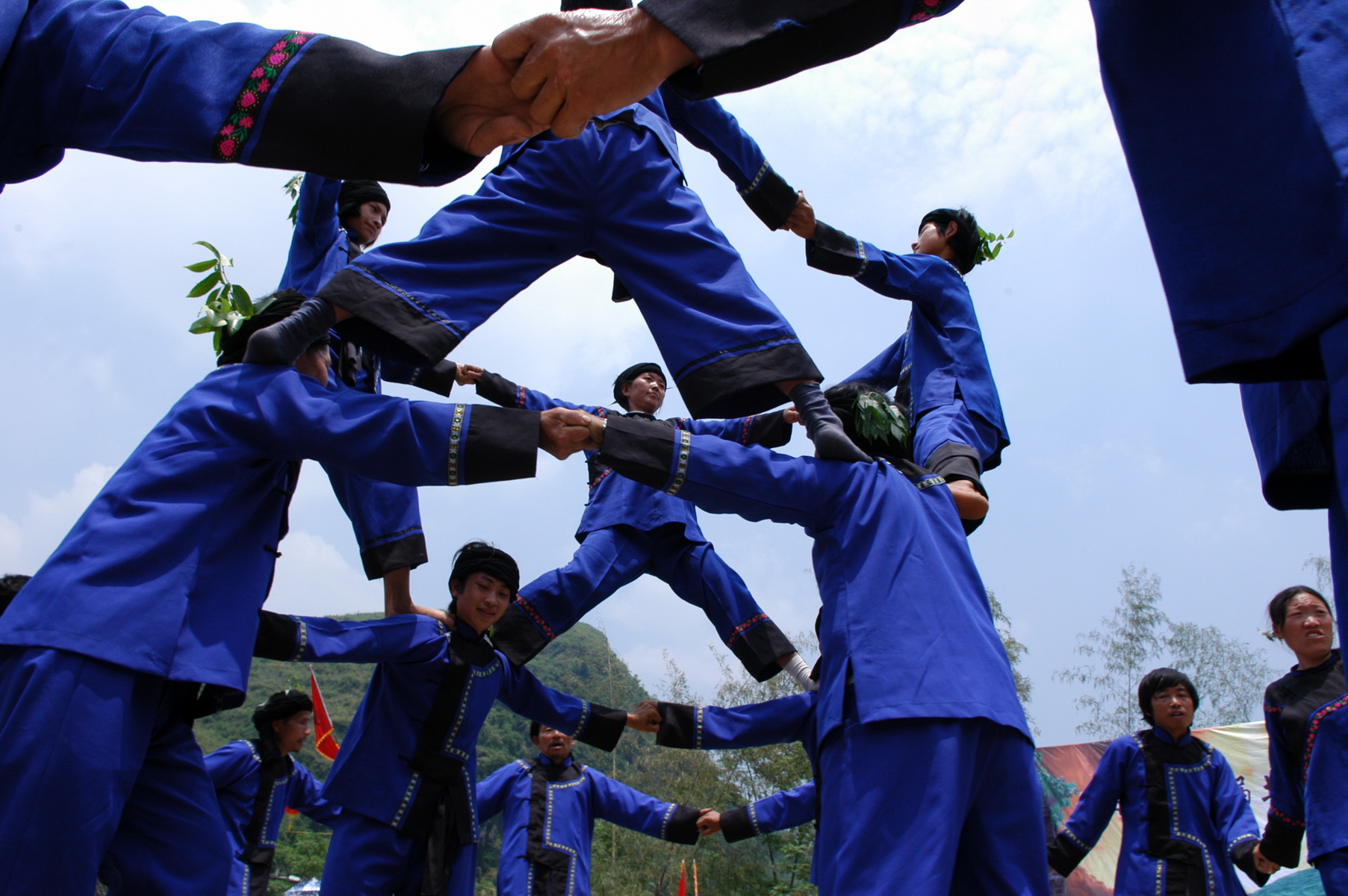

5月24日,在龙山县靛房镇的舍巴节上,我们见到了中心村村民表演的舍巴舞,当地人说是最原汁原味的摆手舞。如果说摆手舞是一条土家族望见祖先的河流,那么我们今天见到的是它的主流——祭祀祖先,再现祖先刀耕火种的创业史。

火把点燃了,锣鼓敲起来了,大家来跳摆手舞吧。

你见过这样奇怪的舞蹈吗?没有华丽的舞衣,只有家织的土布大褂,仿佛还浸透着田野劳作的汗水;没有优美的造型,所有人甩的竟是同边手。人们随着鼓点不断变换动作,双摆、单摆,先是《敬土王菩萨》、然后模仿《土王和吴王打仗》,打完仗,《抬土王》凯旋。两手忙个不停,是在《采茶》了,又要《上坡》去《砍火畲》,气喘吁吁,手拿着锄头去《挖土》播种薅草了。放木排了,解木料了,打油了,背苞谷了。一个个动作惟妙惟肖,充满着泥土的气息和人间的烟火味。一个舞蹈,包容四季的劳作。

这也许是世上最简单的舞蹈了,没有高难度动作,不讲究身材,男女老少都可跳。这也许是世上最直白的舞蹈了,每一个动作都浅显易懂,就像这里的土家人,他们喝最烈的酒,吃最辣的菜,跟你拍胸脯说掏心窝子的话,他们的喜怒哀乐都在你面前袒露着。但你又在哪个华丽的舞台上看过这样内涵丰富的舞蹈?他们甩着同边手,是在模仿祖先在远古迁徙中攀援岩壁,艰难行进。他们砍火畲种苞谷,是纪念祖先的辛苦创业。

没有哪一种舞蹈是这样的真实地再现土家人的生活,它的真实性让那些裙袂飘飘的华美舞蹈顿显苍白、浅薄和矫情。

“摆手堂前艳会多,携手联袂缓行歌。鼓锣声杂喃喃语,袅袅余音嗬也嗬”。——清代竹枝词

二 一场爱情的惊艳

当降神祭祖的摆手舞被舍巴日单列出来,世代传承,成百上千的村民参与,通宵达旦、狂歌酣舞时,它把祭祀祖先的庄重和世俗的欢乐紧密地结合在一起。

于是在中心村的摆手舞里,我们看到了村民们的娱乐生活,他们学《哈蟆跳坎》,学着《牛打架》,学《猴子上树》。还有些难度颇高的《踩八仙》或《观音坐莲》,这些游戏让他们在劳作之余有了快乐。

当然对青年男女来说,爱情才是人生最美妙的乐章。于是无论是大小摆手,跳到一定时候,老人小孩和已婚男女都会悄然离开,把剩下的时间留给年轻人。有诗云:“福石城中锦作窝,土王宫畔水生波,红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌。”

你听,摆手堂前情歌飘荡:“桅子花开满树白,一阵风吹遍地香,小妹硬是惹人爱哟,小哥梦里也在想哟。”或还有更直白的:“六幺妹,好脸巴,脸巴不要粉红打,赛过世上牡丹花……”唱得六幺妹脸上飞起了红霞。小伙姑娘手牵着手,单摆、双摆、回旋摆,舞姿翩跹。“嚯嘿”声里夹杂着呢喃的情话,顾盼间眉目传情,粗犷的摆手舞包裹着柔情蜜意,散发出一种热辣辣的美感。

周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》,巴师勇锐,歌舞以凌殿人,前徒倒戈,故世称之曰:“武王伐纣,前歌后舞”也。——《华阳国志》

三 一种立下赫赫战功的舞蹈

寻摆手舞之源,呈现的竟然是一片红色的战火硝烟。据史料记载,三千年前的殷周时期,土家族的一个支系曾为武王伐纣的先锋,以歌舞克敌,建立了卓著的功勋。后人称之为“巴渝舞”,在宫廷和民间演习。明史记载,嘉靖三十五年,湘西永顺保靖的士兵应征赴东南沿海抗倭,又以摆手舞重创了倭寇。倭寇剿灭后,荣膺朝廷颁赐的“东南战功第一”的嘉奖。

单摆、双摆这样简单的舞蹈竟然有战阵的威力?那些粗犷的动作里暗藏着杀人的玄机?我无法知晓其中的奥妙。但土家人做大摆手,祭祀过八部大王后,是要在赛场上演练军舞、比武扬威的,此时所跳的摆手舞是对激烈的战争场面的模仿。今日舞场之上,他们把长茅刀

棍换成了鸟枪火铳,把铜盔铁甲换成了西兰卡普,不经意间,你仍然可以从他们举手投足间感受到当年驰骋沙场的豪气。

你们从哪里来?我们从西眉山来。你们晚上睡在哪里?我们睡在棕树蔸蔸底下。你们吃的么子?我们吃的棕树籽籽。——茅古斯土话对白

四 一部中国戏剧的活化石

趟入茅古斯这条寻找土家文化之根的河流,我才发觉,它比摆手舞的源头更悠长更深不可测,它所表达的内容也更丰富。

如果摆手舞是以不断摆动的双手双脚来模拟祖先的形象,那么在茅古斯里,土家人就直接化身为毛人祖先。你看,中心村的茅古斯《围猎》开始了。十几个村民用棕叶包着头脸,身上披着棕衣,说话口齿不清、走路弯腰弓背,形象语言动作都活脱脱就是毛人。辨脚迹、设卡子、放猎狗、围野猪、绕山追、分野肉、祭梅山(猎神)。这一出戏演下来,仿佛原始人的狩猎活动从历史教科书上走到了面前,既反映了土家祖先所处的时代,也反映了氏族社会平均分配的方式。

湘西土家族苗族自治州民间文化遗产保护工程专家组成员田隆信告诉我,如果做摆手从正月初一跳到十五,茅古斯每天晚上都有不同的剧目表演。《祭祖》、《祭五谷神》、《示雄》、《毛人出洞》、《围猎》、《打铁》、《耕田》、《治病》、《抢亲》……从渔猎时代到农耕时代,简直就是一部土家族的历史,这些都证明土家族在多少万年前就是和汉族同步发展的,茅古斯表演里的对话也证明远古时候,土家人就有了自己的语言。

然而,原来在茅古斯表演里处处可见的生殖崇拜,现在已无法见到了。像在《围猎》里,茅古斯往往会在腹前捆上一条尺余长的草祖,顶端染成红色的,象征男性生殖器,前挺后送,以博女猎神的欢娱。在《抢新娘》和《甩火把》里,也会有这种男子性能力的炫耀。由于这样的表演有违正统的儒家礼数,在清朝嘉庆年间被划为“淫祀”禁演,解放后又一度删砍,现在我们能看到的就是些耕种渔猎之类的劳动场面了。

五 有多少密码遗失在历史的河流里?

凝视那些摆动的双手,那些飘动的棕叶,它们仿佛是一柄柄奋力划动的船桨,带着土家人逆流而上,去寻找自己的祖先。他们的祖先也通过舞蹈和戏剧这种可见可闻的形式,仿佛与后人缔结了一份秘密的合约,他们随时可以跨越时空对话。但子在川上曰:逝者如斯夫。那么,土家族的摆手舞和茅古斯,又在奔流的历史之河中遗失了多少密码?

另一位湘西土家族苗族自治州民间文化遗产保护工程专家组成员刘能朴告诉我,摆手舞和茅古斯都是要在摆手堂里进行的。在上个世纪40年代,湘西北还有5处大摆手堂,洗车河流域有150个小摆手堂。而现在,仅存的龙山贾市一个明清时期的小摆手堂,也早已破烂不堪。永顺和平乡的双凤村近年各方捐款修了一个小摆手堂,龙山的靛房新修了一个。人们做摆手,再也不能“齐集神堂”了。虽然龙山幼儿园的娃娃也跳起了摆手舞,永顺的人们做起了摆手操,但那种祭祀的庄严和神圣无疑打了折扣。

岂止是没有了摆手堂,人们也不爱跳茅古斯了。他们看过了电视上的莺歌燕舞,突然觉得自己说土话好丑,那些吃棕树籽籽、不知道自己父亲是谁的茅古斯表演好丑。于是,政府出资,把年轻人都从外地召回来,才有了一年一度或两年一度的舍巴节。

是啊,大自然的风雨必定会吹落许多土家祖先传给后人的密码。但更让人担心的是,如果土家族人不再觉得这些密码的珍贵,没有一种本民族文化的自豪感,那些祖先殚精竭虑留给他们的遗产只会更快地消散在风中,那时,没有文字留传的他们到哪里去找一条回家的路?

◇记者手记

站在一条河流的入口

易禹琳

那天,在正午的毒日下看完龙山县靛房镇的第二届舍巴节,天突然下雨了。闹哄哄的人流裹着我走出节目表演现场,那些梯玛在台上吟唱的奇怪的歌、土家族男女跳的摆手舞、毛人的茅古斯表演……仍在我脑海里挤作一团,一种陌生而又熟悉,遥远而又亲切的新鲜体验,使我兴奋和疲惫。我像梦游一般走在靓房的小巷,转过一个弯,蓦地发觉拥挤狭小的靓房镇变得空旷起来,那些刚才还扛着土号和喇叭在我身边走着的土家人,像风一样消失了。

他们去了哪里?

沿着一条叫酉水的河流,可以饱览湘西北土家族浓郁的民族风情。然而有没有一条河流,可以让我找寻到若干万年以前就在酉水流域用石斧劈地、用木棒猎食的那个民族的文化源头呢?

我突然醒悟:摆手舞、茅古斯、梯玛神歌不就是三条写满遗传密码的“河流”吗?沿着这三条“河流”,溯流而上,每一条都可以直抵这个我第一次亲近的民族的源头。我又突然发觉,这个曾经被称为“土蛮”、“武陵蛮”的民族祖先竟如此聪明,虽然他们没有文字,但他们用活着永远流动的歌舞、戏剧来记录历史,来与后人对话。他们虽然早已化为尘土,但他们从来就没有死去,他们在子孙后代的每一次摆手舞、每一次歌唱中再生。

责编:蒋源源

来源:三湘都市报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号