新湖南客户端 2023-01-15 10:06:03

多年来,我一直都喜欢吃乡下面,尤其是亲人用大米、绿豆、葱蒜和红薯磨成浆后,纯手工汤成的绿豆米面。这种面营养丰富,色泽鲜亮,味道醇香,百吃不厌。

八九十年代,每年进入寒冬腊月后,村里家家户户都要汤绿豆面。男主人会提前一天把几斗大米、几升绿豆用清水洗干净后,一起浸泡在水桶里。准备汤面的那天,天还没亮,女主人就把好几斤葱蒜切成细细的碎末,把一盆红薯削皮后切成碎丁,都和在浸泡好的大米里,用锅铲搅拌均匀,然后把一只干净的空水桶放在石麿前面用来盛面浆,把一桶泡好的大米放在石磨旁边的凳子上。

接下来,大人就用双手推磨,帮手就用汤勺不停地从石磨眼处添加用大米、葱蒜和红薯合成的材料、水。俗话说慢工出细活。要想面条口感细腻,味道纯正,磨浆时需要绣花功夫和工匠精神,添加材料的人就得一次少量放,放得也不要太频繁,还要适当和些水同时喂进磨眼,严格掌控面浆的浓度,这样,汤出来的面就格外爽口美味。现在,乡下人做米面一般都用面浆机快速打浆,很少有人家仍然用传统的石磨来磨面浆,用老式石磨来磨面浆的温馨画面,就像农村的烟火一样渐行渐远了。

如果说磨面浆是体力活,那用盘子汤面就是技术活了。有些人会磨面,但不见得也会汤面,汤面更考验女主人的手艺和胆识。

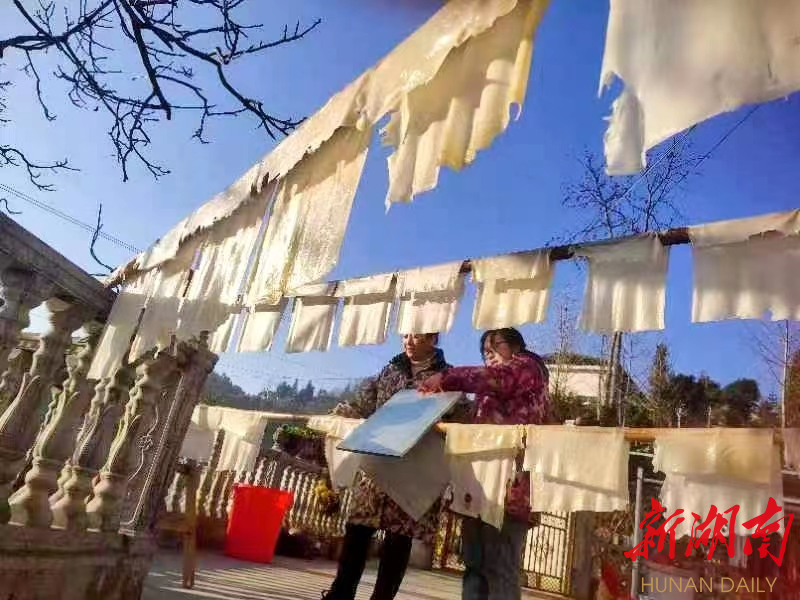

在记忆中,母亲每次准备汤面时,会叫我或姐姐专门坐在灶前烧大火,当把倒在大锅子里的半锅干净水烧得翻滚起来时,她就把弄在盘子里的一小瓢面浆,前后左右摇晃均匀后,迅速地将盘子放进滚开的锅内,盖上木锅盖。稍等两三分钟后,母亲就揭开锅盖,快速地把锅内盘子取出来,用一根筷子轻轻敲开盘子里的熟面块一个小角,然后用手把热气腾腾的熟面块揭下来,拦腰挂在屋内屋外提前洗干净的竹竿上。瞬间,满屋就弥漫了一种浓郁的面香味,真让人垂涎三尺。

每次过年汤面,母亲知道我们姐弟都十分喜欢吃面条,就总是交代父亲多泡一两斗米,便于多汤出一些米面,晾晒干,精心保管在篮子里,等腊月、春节吃了一个多月后,二三月还有些剩余,就仍然可以美美享用。母亲总是喜欢把刚从盘子上揭下来的热面,轮流让我们姐弟把面块包上一些香香的油辣椒,用手捧着吃个够,那种味道格外清香,历久弥新。

等母亲晾晒在竹竿上的面块冷却后,我们几姐弟肚皮也填得差不多了,就切的切面,理的理面,然后把切好的面条一把一把地挂在其他竹竿上,厚薄弄均匀,让面条自然风干后,再妥善保管在干净透气的篮子里。

成家二十余年来,每次过完春节从凤凰返程时,母亲都要给我准备两蓝晒好的干绿豆面带回家,让我们平常想吃时,就随时取一把出来泡软后,和菠菜、香菜或小白菜一起稍微煮一下,面条很均匀,虽细细长长,但不会轻易断裂,弄熟既简单,味道又香香甜甜,十分好吃。

我喜欢吃乡下绿豆面,不仅因为它属于纯手工制作,没有任何添加剂、防腐剂,营养价值高,味道鲜美可口,还有母亲娴熟汤面的温馨画面让人无比眷恋。

(一审:向莉君 二审:李寒露 三审:彭业忠)

责编:向莉君

来源:新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号