湖南日报·新湖南客户端 2021-10-09 13:32:04

(鸡叫城遗址。湖南日报·新湖南客户端记者 辜鹏博 摄)

湖南日报·新湖南客户端10月9日讯(记者 廖慧文)10月9日,湖南省文物考古研究所举行鸡叫城遗址考古发掘工作汇报会,介绍了鸡叫城遗址出土的丰富植物遗存。据悉,遗址西发掘区揭露的大致属于屈家岭文化(距今约5300—4600年)早期。面积约80平方米、平均厚约15厘米的谷糠层堆积是本次发掘的重要发现之一,反映了至迟到屈家岭文化早期鸡叫城遗址稻作农业已经发展到一个相当高的水平。

5000年前的丰收

鸡叫城遗址发现于 1978 年。1998 年和 2006 年湖南省文物考古研究所对遗址西城墙及内侧和中部一高地进行了小规模试掘,并对整个鸡叫城遗址群进行了调查和初步测绘。去年秋季开始,湖南省文物考古研究所联合四川大学考古文博学院,分东、西、南三个区进行了发掘,发掘面积 722 平方米,揭示出壕沟、木构建筑、台基等一批重要遗迹。今年1月初,这批谷糠就出土于西区西北部。

(浮选后成堆的谷糠。湖南省文物考古研究所供图)

(浮选后成堆的谷糠。湖南省文物考古研究所供图)

“这么厚的谷糠层,在全国来说比较罕见。” 湖南省文物考古研究所助理馆员吴瑞静回忆,揭露谷糠层时,谷糠还是黄褐色的。“足有约80平米,平均厚度达到15厘米,较为平整地铺在地面上。”

考古工作队采集了两块样品,通过单位体积的谷糠密度并结合现代水稻加工的调查结果测算出,产生这些谷糠的稻谷达22吨,脱壳后的稻米约14吨。如果按照一日两餐、每餐3两米饭的标准,大约可供1000个成年人吃46天。而且,此次发掘仅窥一隅,其实际分布面积还要大很多。

一般而言,谷糠可以用来喂家畜家禽。但为何鸡叫城的先民会将大量谷糠丢弃在这里?吴瑞静表示,目前还没有十分确切的结论。“这片区域比较低洼,谷糠下面还有比较厚的炭灰层,我们猜测这些谷糠有可能是和炭灰一起在建房前有意铺在这里起防潮的作用。”

但无论如何,这样大批量的谷糠的出土,说明了屈家岭文化早期鸡叫城遗址稻作农业已经发展到一个相当高的水平,能够供养大量人口。水稻对种植条件、人与人的协作关系等要求很高,社会组织、公共权力等早期社会复杂化现象也因此萌发。

在5000年前的秋天,一位先民站在鸡叫城的高处远眺,可能和今天的我们看到的是相似的景象——平坦的澧阳平原上,秋风吹起金黄的稻浪,丰收在望。“我们计划下一步在城外寻找大规模的水稻田遗迹。” 吴瑞静说。

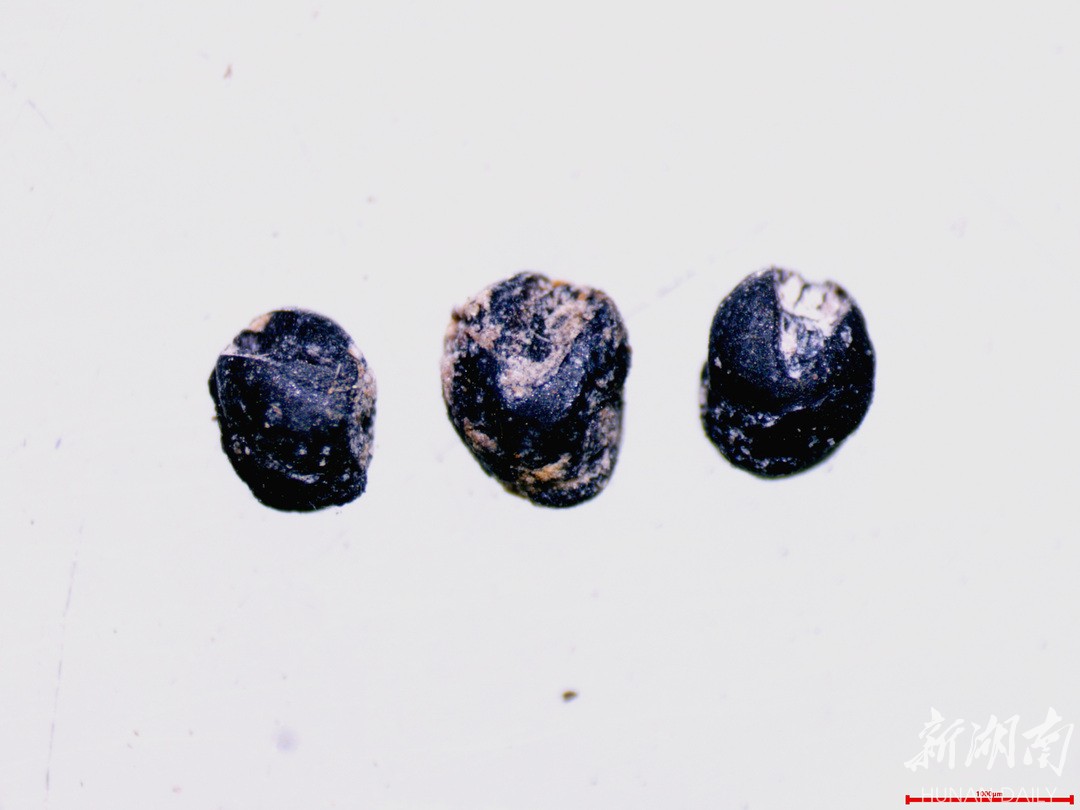

(粟遗存。湖南省文物考古研究所供图)

此次发掘中,还发现了炭化粟。粟,去壳后即是小米,是北方的主要粮食作物之一,在澧阳平原的旱地上也能种植。粟的种植可作为稻的补充,丰富了人们的食物种类,提高了粮食总产量。

餐桌上的野生植物

除大面积种植农作物之外,鸡叫城先民还在附近的山林中采集了较多的野生植物丰富“餐桌”。

此次发掘中,考古工作队在灰坑、灰沟、壕沟和文化层中采集了大量土样,筛选出悬钩子属、猕猴桃、野葡萄、桃、君迁子、栎果、紫苏、花椒等植物。

(猕猴桃遗存。湖南省文物考古研究所供图)

(桃核遗存。湖南省文物考古研究所供图)

“它们或因烧灼炭化,或因埋藏较深而保存了下来。”吴瑞静表示,这些植物基本都是野生的。“这些食材说明当时的澧阳平原气候应该比较温暖湿润,物产丰富。”

链接》》

考古工作者如何识别黑色炭化植物?

人类与植物的关系非常密切,衣食住行都离不开植物,所以为了达到复原古代人类生活方式这个考古学的研究目的,自然离不开植物考古的参与。但我们在博物馆中能看到的古代植物遗存,尤其是种子,大多都是黑乎乎的,看不出其本来面目。考古工作者们是如何将它们识别出来的?

一个古遗址被发现后,考古工作者便从要从现场采集土壤样品。采样后,称量样品体积,做好记录,使用浮选法提取炭化种子。浮选法通俗来讲,就是使将样本放置水中,土壤中重的物质沉底,而需要的炭化样本比较轻,会浮上表面,工作人员再用纱布将样品搜集起来。样品阴干后便送回实验室在显微镜下进行分拣,与现代样品进行比对,辨别其种属。

责编:廖慧文

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号