人民法院报 2021-01-04 10:35:32

原标题:陈瑾昆与新民主主义法制

文丨韩 伟

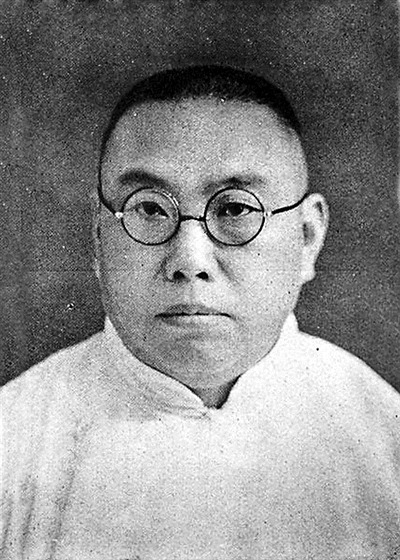

△ 陈瑾昆像

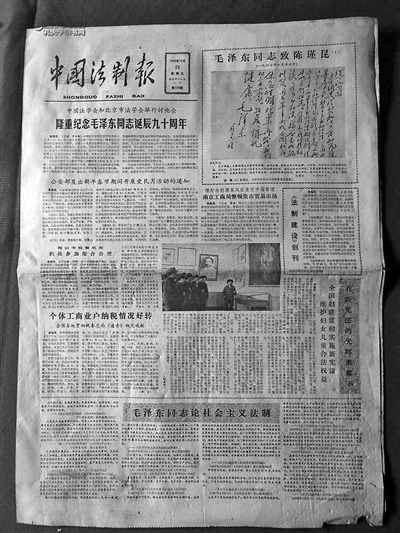

△ 上图为刊登毛泽东同志致陈瑾昆手迹的1983年12月23日的《中国法制报》。资料图片

在解放战争尚处于胶着状态的1947年,毛泽东同志在一年时间里连发三次信给一位“务虚”的老人。在1月的信中写道:“从新的观点出发研究法律,甚为必要。新民主主义的法律,一方面,与社会主义的法律相区别,另一方面,又与欧美日本一切资本主义的法律相区别,请本此旨加以研究。”在7月的信中说:“立法工作是一新部门,得兄主持,日起有功,是大好事。”在11月的信中又写道:“我们宁可从长打算,估计到一切可能的困难,以自力更生精神,准备付以较长时间,似属有益。兄及诸同志对于宪草惨淡经营,不生佩慰。”其中肯定、赞许之意,溢于言表。

这位战争中的务虚者,究竟是何许人,能得到忙于指挥战事的毛泽东的数次关切?

他就是时在国民党中央法律研究委员会任职的法学家陈瑾昆。

从推事到朝阳大学法学教授

陈瑾昆是湖南常德人,1887年出生于一个富裕的农民家庭,6岁起在私塾读书。1903年考入县高等小学堂,学业甚优。1908年,他不顾父母的反对,前往省城长沙,向都督府申请官费留学,不久即远赴日本留学,先在东京一所中学学习,后毕业于日本帝国大学法律科。陈瑾昆于1917年回国,因其法学专长,随即任奉天高等审判厅推事,不久后担任高等审判厅厅长。一年后,他再度被公派前往日本考察司法。1918年,北京修订法律馆成立,陈瑾昆被聘任为纂修(是职务名,主要负责立法),兼任北京大学、朝阳大学教授,并在北京法政专门学校任课。1919年,他出任北京大理院推事,兼任司法讲习所讲师,后又担任北京政府司法部参事。几年后,他再出任大理院庭长、司法考试委员,以及司法储材馆教员。1928年起,陈瑾昆放弃了官职,专任北平大学、北京大学法学教授,兼职从事律师业务。

陈瑾昆自日本学成归国后,虽然在政府、司法诸部门都有任职,但其投入最多,也最为看重者,仍为大学教职,他为民国法学界所知,也因为其在朝阳大学等法学名校任职,并撰写有多部法学专著。就其著述看,陈瑾昆在法学领域内涉猎颇广,从民法、刑法,到诉讼法,他都有所阐发。

在民法领域,陈瑾昆对民法总则、民法债权均有所研究。在《民法通义总则》中,陈瑾昆详细地考述了民法的语源、意义,及基本概念,指出民法渊源于古罗马之市民法,“当时所谓市民法者,不仅为私法,并含有公法,亦不仅为实体法,并含有程序法。其语义乃系与万民法对待而称。”民法的意义是“规定实体上权利义务之私法”。这些研究,都反映出他对大陆法系民法理论的娴熟。

在刑事法领域,陈瑾昆也有所涉猎。1934年出版的《刑法总则讲义》,系陈瑾昆基于其大理院刑庭任职经历,及在北京大学刑法学课程的讲稿基础上庋集而成,该书指出刑法与社会之关系,谓人类社会必然存在各种各样的规范,“最初规范自为义务,违反之时,必有责任及制裁以随之,刑法规定责任与制裁之法律,故刑法又足成为法律中之法律,于社会规范中,乃为最发达而最重要者。”作为一名法学教育者与研究者,陈瑾昆对刑事法,不只停留在译介西方法的阶段,而是进行了初步的比较和反思,提出了自己的看法,强调要注意一般科学方法应有之分析研究与实证讨论,以期创建“最为精当最为实用之法理”。陈瑾昆在引进西方先进刑法制度时,又十分注意关照中国国情,他虽然留学日本,但并不主张在学习西方法律时一味追随最新之法律潮流,而是坚持要以适应社会为基础,保留本民族的良好传统。

基于其大理院等司法任职的经历,陈瑾昆对诉讼法之理论与实务也颇有兴趣。对于刑事诉讼法之意义,他认为可从三方面理解,一是指刑事之诉,“谓诉权之活动,即本于诉权以求国家刑罚权之实行”;二是指刑事诉讼关系,即“诉讼主体在刑事诉讼法上之权利义务关系”;第三,也指刑事诉讼程序,“谓以实行刑罚权为目的之诉讼行为总体”。在对刑事诉讼诸种主义的介绍中,也可以看到他追求现代法治的努力,在法治精神下,需要确保审判公平,巩固被告人的合法地位,故告劾主义优于纠问主义,“放在欧洲中世纪刑法严酷时代,固曾采用纠问主义。而自法国革命以后,则已渐次废止。近代文明国家,除少数例外,固均采用告劾主义矣。”陈瑾昆与李良合著有《刑事诉讼实务》,其中详细介绍传票、拘票、审判笔录、检验书、审判书、抗告书等刑事诉讼法律文书的格式等。

辗转赴延安加入中国共产党

在抗战前,陈瑾昆就以一系列法学著作奠定了其学术地位,并且在国民政府多个重要的司法部门任职,可谓是功成名就。战后短短的两年时间,他何以决定离开生活多年的北平,去往陌生的延安?这其中还有个曲折的过程。事实上,无论是法学教授,还是做律师,本来收入都很高,并且受人尊敬,在《余为何参加中共工作》中,他记述离开北平时的个人境况:

余个人境况,至近亲友均能知之:在日本投降时,原已决意在平市朝阳门外购地筑圃,栽花种菜,娱乐晚年。即在目前生活奇昂之时,以我小康,亦尚可自给,律师本与教授均为自由职业,且为高尚职业。

但是在国民党统治区律师这一职业并不高尚,“故余早在国民党宣布‘停止沦陷区律师执行职务期间’以前,即宣言不作律师。教授则因国民党化太甚,亦欲在其统治区内力图摆脱。”对国民党政府的不良观感,一直延续到陈瑾昆到延安后,在与谢觉哉的谈话中,他说:“司法界要消毒,贪污舞弊的太多了。”这些言语,反映出他对国民政府的诸多不满。

更深层次的原因,是陈瑾昆对抗战后国民党施行政策的反感。在他看来,国民党已经“决心维持专政与独裁,反对和平与民主”,这违背国民党“三民主义”的固有主张,更与其作为法学家的理想信念发生了抵牾,“依孙中山先生所定建国纲领,训政原只限于‘最短时期’,应立即进行自治,进入宪制。国民党训政十九年,仍欲维持专政与独裁。所谓训政约法,依‘法律时效’,本已不能有效。” 显然,战后国民党为首的政府继续奉行“训政”的原则,让信奉民主法治的陈瑾昆更加失望。

而对中共之政策、法治,陈瑾昆颇多赞赏之词:中共标明“新民主主义”与“新资本主义”,并要求各党派无党派一切知识阶级团结合作,标明“三三制”。即政治实行宪制,经济仍奖励资本。只对于旧宪制,旧资本国家之流弊,则加以防止。且严行普选,用人唯才。为征集党外贤达参加,只许本党在“各阶层”估三分之一,余三分之二则用党外人士。在解放区,确定自治,施行民主,并公布代替“训政约法”之“政协决议”。与延安《解放日报》记者谈话时,陈瑾昆谈及对解放区司法的观感:“尤其司法工作,较之蒋管区大不相同。因为人们生活改善财产争执同犯罪者比较少,所以民事诉讼也比较少。而最优的一点,是注意调解,一般的争执,由乡村干部解决了结,不致成为司法问题。”可以说,中共的种种宣示与举措,都得到了陈瑾昆的赞誉。

当然,仅仅思想观念上的认同,并不足以促使一位年逾花甲的老人作出如此重大的抉择。真正让其人生轨迹发生转变的,是抗战胜利后不久发生的“中山公园事件”,经此事件,真正让陈瑾昆对“国民政府”失去信心,也成为他奔赴延安参加中共的直接动因。1946年4月21日,由文化教育团体组成的北平市国大代表选举协进会,以及北京进步学生在中山堂组织了反内战、要和平的集会,邀请几位有声望的教授进行演说,不料遭到干扰破坏。作为受邀讲演者的陈瑾昆,上台力陈内战的危害,博得听众的热烈掌声,在场的国民党特务为了阻止讲演,就采取吹口哨、抛瓦砾等破坏行为,其中一块砖石击中了陈瑾昆的前额,他的眼镜被打碎了,鲜血顺着脸颊流下来。这些丑行,激起爱好和平的市民和学生的义愤。对于陈瑾昆而言,这一幕也成为他记忆中挥之不去的“阴霾”。

促使陈瑾昆的人生轨迹的转变,还有共产党人的积极努力。抗战后的北平,虽然仍在国民政府的管辖之下,但中共地下党的活动却十分频繁,晋察冀边区、中共驻北平军调处的共产党人一直在关注陈瑾昆。“中山公园事件”后,中共地下党很快了解到陈瑾昆的处境和想法,便向中共驻北平军调处的叶剑英作了汇报。叶剑英亲自上门,与陈瑾昆长谈时局,向他介绍八路军、新四军的抗日战绩,介绍延安励精图治的崭新气象,介绍共产党人的政治主张和救国方案。在那段日子里,陈瑾昆专门买了一台德国制造的收音机,一到半夜便收听延安电台的广播。共产党人的真诚、坦率及政治主张的科学性,深深打动了陈瑾昆。

在共产党人的安排下,陈瑾昆获邀赴延安参观考察。1946年6月,陈瑾昆等人乘飞机至延安,“看到延安这里的乡村,觉得工作人员、工作效率、人民生活、军队、文化、党务、经济等方面同蒋管区比较是有天壤之别。”陈瑾昆自始便得到毛泽东的关照,时任边区参议会副议长的谢觉哉专程前往接待陈瑾昆的延安交际处探望,“晚毛主席为符、陈洗尘”。6月19日,陈瑾昆等赴王家坪会见中共领导人,他说:要使国内国际更多的人了解中共,使第三次革命成功,不要再来一个“革命尚未成功”。这时的陈瑾昆,仍然是站在一个旁观者的角度,来给中共提出建议的,但他对中共的好感,已经得到表达。

种种因素,促使陈瑾昆决定离开北平,奔赴延安参加中共工作。1946年8月,利用北平地下党送来的一张通行证,陈瑾昆踏上了前往解放区的行程,其间充满了曲折危险:刚到车站,陈瑾昆便遇到一个特务,特务警觉地问:“陈先生,你到哪里去?”陈瑾昆急中生智,答道:“我要到天津去一趟。”护送的同志见状,决定马上改变计划,先送陈瑾昆去了天津。北平的特务发觉陈瑾昆离开了他们的监视,急忙派人四处搜捕。这时,地下党从天津派出车子,使陈瑾昆终于脱离了险境,很快到达了解放区。在张家口,陈瑾昆受到了贺龙司令员的热烈欢迎。22日,毛泽东再致电陈瑾昆,“今日阅悉尊著《余为何参加中共工作》,义正词严,足以壮斗士之志,夺奸邪之魂,拟付《解放日报》发表,并广播全国。蒋军正大举进攻张垣,拟请先生来延安共策工作之进行。”

也正是在毛泽东等共产党人的诚挚邀请下,陈瑾昆终于在9月19日离开张家口,经过蔚县、灵丘、绥德等地,最终抵达延安。听闻陈瑾昆抵达延安,毛泽东十分高兴,特邀他及夫人到家里做客,席间还风趣地说:“一砖头把你打到延安来了,还有国民党特务为你送行,真得感谢他们啊!”陈瑾昆回答道:“是您和共产党救了我们全家,我这条命已经不属于我自己了。”同年12月,经边区政府主席林伯渠介绍,中共中央批准接受陈瑾昆为中国共产党党员。

延安时期的主要法律工作

到达延安后,作为法学家的陈瑾昆很快就投入到边区的法治建设中。他先后参与起草了陕甘宁边区宪法草案,“后甘泉时期宪法草案”、民法、民事诉讼法等法律文件,还为中共领导人,尤其是从事法律工作的领导人讲授法律课程。后又担任华北人民法院院长、最高人民法院副院长等职务。

1946年,西北局领导下的陕甘宁边区正在着手起草“边区宪法草案”。陈瑾昆到延安前,边区“宪草”已经拟定。10月6日,谢觉哉邀请张、李、王子宜等重审宪草。10月11日,宪草经过六次修改,最终被送往西北局。之后,谢觉哉等对宪草又进行了讨论,直到11月11日,谢觉哉日记才提及陈瑾昆,“陈对边宪提了不少意见”,这说明,陈瑾昆对边区宪草的参与较晚,因此起到的作用也有限。

陈瑾昆还参与了中共在陕甘宁边区之外的多项立法工作。1947年中央法律委员会准备全国性宪法草案,陈瑾昆作为主要成员参与,他与毛泽东有关立法的几次通信,也正是发生在这一时期。随中央法律委员会到华北后,陈瑾昆又奉命起草民法典。1948年5月,负责领导华北工作的刘少奇找到谢觉哉、陈瑾昆谈话,向他们布置立法任务:“华北大部分已没有敌人,可以着手建立正规法治。……刑法和民法先就旧的改一下施行,边做边改,有总比无好。现急需稳定秩序,财产有保障,使人民乐于建设。”随后,主要是陈瑾昆,负责民法典的起草,他甚至还附带草拟了民事诉讼法,谢觉哉在同年7月21日记述:“瑾昆《民诉法》又脱稿,《民法》前已脱稿。”这部解放战争时期珍贵的民法典草稿,现在已经难觅其踪,但根据陈瑾昆的学业经历不难推测,它是依据“六法全书”之民法,并参照德国民法典的体例拟定的。

抵达延安再转至华北途中,作为知名法学家,陈瑾昆仍然延续了他法学教育者的身份,为中共从事法律工作的领导人讲授法律课程。1947年5月,谢觉哉记述到:“陈老讲民事诉讼法,切实可听。”华北人民政府成立后,陈瑾昆还担任了华北高等人民法院院长一职。解放后,他先后任中央人民政府法制委员会副主任委员、最高人民法院副院长、全国政协委员等职务。

(作者系陕西省社会科学院陕甘宁边区历史研究中心研究员)

责编:朱晓华

来源:人民法院报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号