新湖南客户端 2019-01-03 09:58:33

1988年12月28日,正值岁尾年头,春叩大地之时。株洲大桥通车剪彩,人们奔走相告,传递着这一喜讯。株洲大桥的通车,打破了株洲市湘江两岸的地理隔阂,改善了城市发展不合理的结构,也为开发建设河西区按下“快进键”。

今天,新湖南客户端“改革开放40周年”特别策划“湖湘寻桥记”带你走进株洲地区建桥时间最早的湘江大桥。

株洲大桥,株洲一桥。

大桥造型简洁明快,刚劲雄伟,是当时湖南省已建桥梁中桥面最宽的特大型城市桥梁。桥上100根灯柱入夜华灯齐放,两岸的灯火,漫溢成一片,煞是好看。

大桥南面有黑底金字方毅所题“株洲大桥”四字。大桥西面入口处有一将士骑马雕塑,底座为红色花岗岩贴面,总高6米,其北侧刻有大桥简介,南侧题有大桥颂“新城勇开拓,雄图建大桥,神工施巧技,绿水跨金鳌,夹岸层楼峙,天台气象豪,江滨飞骏马,征路起狂飙” 。

株洲大桥位于长江广场以东,中心广场西面,横跨湘江,连接河西新区,西通潭衡,连接湘东。

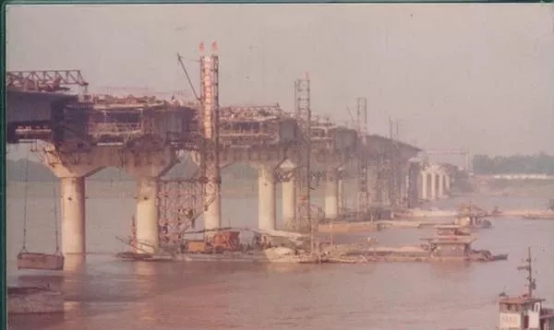

株洲大桥全长1192.28米,宽24米。桥中部为双向六车道的车辆通道,两侧为行人通道,桥两侧栏杆高1.3米左右,每隔20米有一灯柱。大桥主河槽结构为预应力钢筋混凝土箱型连续梁,引桥为预应力钢筋混凝土空心板简支梁,全桥两台三十个墩共计三十一孔。桥下航道按三级航道设计,可通行千吨级轮船。

△修建中的株洲大桥

1986年元月,株洲湘江大桥指挥部成立。

大桥能顺利开工,是全市社会各有关方面通力协作的结果,最关键是解放了思想,勇于改革。当时的施工方是铁道部第三工程局第六工程处,数百名建设者不惧严寒酷暑,日以夜继坚守在工程现场。

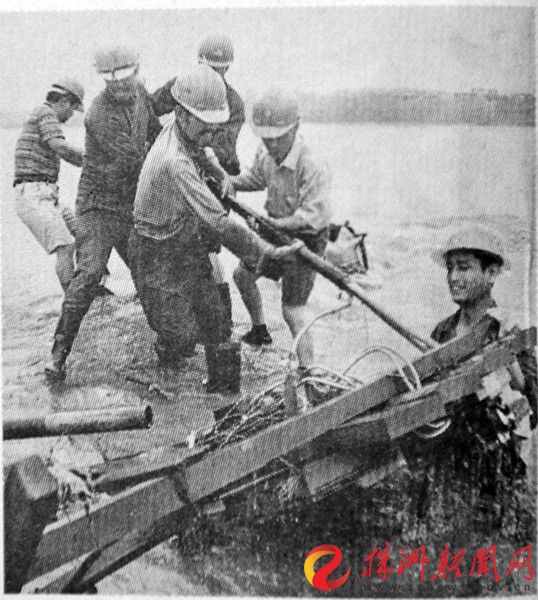

△株洲大桥建设场景

为了给桥墩打好桩,施工人员只能将沉重的搅拌机搬到船上,再开到江心进行操作。混凝土输送棒不能进行高空和远距离作业,他们就将吊车开到船上,再把混凝土吊上桥。

1988年12月28日,株洲一桥正式通车。当时机械化程度低,大多数的工作都要人工完成,能在这样短的时间内完成这个工程,创造了“株洲速度”。

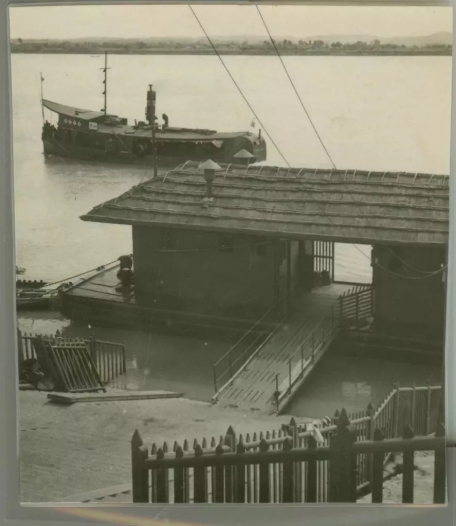

△图为株洲湘江轮渡码头

架一座桥,不只是打通一条路,而是拓展一座城。一座桥建成的背后,是一座城的壮大和兴盛。

上世纪80年代末期以前,株洲湘江河两岸交流不多,河西以农民为主,土地大多是菜地和果园。由于没有桥,河西的农民挑着担想把果蔬拿去河东卖,就只能选择汽渡和轮渡。

最初,渡河的船为艄公划的小木船,也叫木划子。1959年,为方便河两岸市民,市政府购置两艘轮船对开。河东码头也改称为轮渡码头,一张轮渡票大约3分钱。

多少年过去,株洲人何尝不希望湘江上能架起一座大桥,以解舟楫之苦?可那时候政府财力有限,人民生活还不富裕,何谈建大桥?

时间到了1986年,经过近十年改革开放的株洲,经济有了长足发展。株洲人终于燃起了希望之火,全市第一座跨湘江大桥开始破土动工。

经过两年苦战,美梦变现实。株洲大桥通车当天,沿江两岸万人空巷,想从桥上走过湘江的人不计其数,人们脸上挂满笑容。

△株洲大桥建成通车

桥,犹如棋局中的一枚“活子”,棋子一落,满盘生辉。从此,河西人摇橹过湘江、仰望一江之隔的繁华成为历史,曾是菜地、果园的河西开始飞速崛起。

30年间,株洲人民在湘江上修筑了七座桥,每一座桥的奠基都预示着一种新的发展格局即将开启,而每一座桥的通车也改变着一些人的生活格局,也都一一记录着这座城市的日渐兴盛。

当一座座跨江大桥以更快的速度建成,湘江不再成为城市建设发展的阻碍,而成了一座城的独特景观。也许,当湘江八桥、九桥通车之时,再也不像以往那样引起社会“轰动效应”,而这种“淡定”,恰恰印证着时代进步,和株洲人民为追求更美好生活而不懈奋斗的韧劲。

新湖南客户端记者 欧阳伶亚 整理

参考资料来源:株洲日报、株洲晚报、株洲新闻网等

图片来源于网络

责编:王铭俊

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号