潇湘晨报 2016-04-22 11:02:09

繁华,是写在长沙下河街历史上的一行行字。

舟楫桅杆相接,商铺鳞次栉比,商人摩肩接踵,居民云集选购。他们拥挤在这条街上,制造无数交易。

400年来,土果行、南杂货、牙行、锅鼎制造、洋行、照相等事物,是这条街的特殊标记,是这座城的近代化坐标。

如今,这条街上被标下一个大红色的“征”字。

下河街的拆迁,是一座城市重新梳理它的纹理,鲜艳的鲜艳,黯淡的黯淡,在城市的新陈代谢中,寻找属于自己的坐标。

1930年代,文夕大火前,长沙河街码头仁丰经纪行。供图/陈先枢

生于商业

离开小西门码头,商人带货物留在下河街

卖土产:苎麻、五倍子、粮食、棉花、食油、鲜蛋,卖日杂:南货、土果、干笋、蜜饯

长沙西城城墙外,湘江之畔,小西门码头的船舶进进出出。一批商人走下船只,走上堤岸,跨入一条商铺栉节比邻的街巷,他们或走入土货商铺选购,或走进牙行,与“牙人”商讨贸易。

这是一百多年前长沙下河街商业之一幕。

下河街生于商业,明末清初人士刘献廷记下了小西门外400多年前的繁华,他的笔记《广阳杂记》说:“长沙小西门外,望两岸居人,虽竹篱茅屋,皆清雅淡远,绝无烟火气。”城外居住条件不好,但是贸易却十分繁盛,“远近舟楫,上者、下者、饱张帆者、泊者、理楫者、大者、小者,无不入画。”船特别多,特别美,真是“天下绝佳处也”。

商人们上岸,拖着货物在今天的下河街滞留、歇息、建房,于是商铺有了,消费群体也有了,规模也有了,明崇祯年间的修志者,将它记入政府文献《长沙府志》——地位也有了。

此后,下河街的商业标记更加明显。《西区如意街大西门委志》记载,下河街行号鳞次栉比,“行号经营的货物,品类包罗万象,土特产有苎麻、五倍子、粮食、棉花、食油、鲜蛋、糖、粉等;日杂有南货、土果、干笋、蜜饯等”。它似乎成为当时长沙城居民逛街shopping的不二之选。

1946年,长沙街头货郎

中介盛行

“保太和”等牙行云集,为说合贸易收佣金

牙行里招揽生意的人叫经纪人,他们熟客路,通官府,名经纪拿高薪,商家需隔年预聘

19世纪70年代,下河街上牙行云集,从事贸易中介。牙行的“牙人”为买卖双方说合交易,并收取佣金,类似今天的房产中介。

湖南省文史研究馆馆员陈先枢介绍,在1875年,“保太和”、“惠然”牙行是长沙较早领有牙帖(地方政府颁给的营业执照)的土果行。次年又添“公和”、“镇昌”等土果行。

这些牙行本身也买产品,像土果行,就经营本地及外地的土果土产,如梨、桃、板栗、荸荠、生姜、蒜子等。

后又衍生出杂货行。民初有“同康”、“恒大”等10余家,经营范围扩大到木耳、香菇、食糖、面粉、湘莲等,川、粤、闽、赣、苏、浙等地的土特产均在经营之列。

下河街的牙行中最多的还有玉兰片行。玉兰片行实营玉兰片、苎麻、毛茶、土纸四大类商品,有“福生祥”、“源昌祥”、“春和祥”等,号称“三祥”。

随着下河街牙行的发展,其经营规模也越来越大。

《西区如意街大西门委志》称,下河街的行号“一般有内外三层生意之别,即店外沿街摆货摊,派徒弟招呼零趸商贩,明码实价,用的节半秤,一秤有十五斤,实收货款为十斤;店内柜台抽样看货,派店员接待,问宿留餐恪守信誉;店后厅堂则由管事迎宾,设席款待,洽谈成批购销,喊涨暴跌,操纵行情,垄断市场”。 这些在牙行里招揽生意的人被统称为经纪人。经纪人熟客路,通官府,神通广大。陈先枢说,名经纪年薪可高达3000银元,十分抢手,商家需隔年预聘。

民国时期长沙的烟草铺 供图/陈先枢

洋人来了

长沙开埠,出现百货、酒店、照相等洋玩意

辛亥革命后,越来越多的商号逐步蔓延到整个西城地区,形成规模庞大的西城洋行贸易区

清光绪三十年(1904年),下河街上,洋人来了。

那一年,长沙成为通商口岸,对外开埠,《长沙通商口岸租界章程》规定,西门外沿河地段,“准各轮商指明租用”。外商可以在西门外沿河一带任意租地设行。洋人在下河街上开洋行,出现了像航运、工业、矿业、百货、医院、酒店、照相等洋玩意儿。

辛亥革命后,沿湘江一线的城门及城墙逐渐拆除,成为上河街、下河街。越来越多的商号逐步蔓延到整个西城地区,形成规模庞大的西城洋行贸易区。

《长沙经贸史记》记载,从1904年到1924年,短短的20年间,外国商团在长沙开设的洋行由最初的17家激增至75家。在小西门有文字可查的日本洋行、公司达7家之多,如戴生昌汽船公司、大石洋行,盐川洋行等。

长沙成为全国四大米市之一。为了运输方便,一般洋行均设置于灵官渡至潮宗门一带的江边,其他的商栈,粮栈、米厂、油行、盐号也云集于此。洋商以此大肆收购桐油、茶叶、猪鬃、皮毛、棕片、苎麻、湘莲、烟叶、五倍子和矿产品,然后卖给长沙人高价染料和高价药品。

洋人的到来,改变了这座城市对外商业交往的交易记忆,下河街见证了这一切。

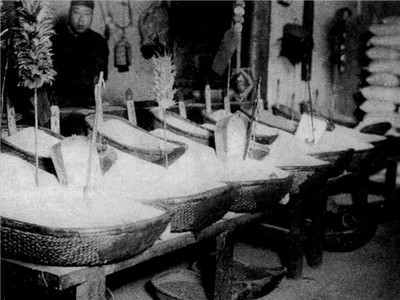

民国时期长沙的米店。供图/陈先枢

文夕灾变

长沙锅鼎制造大多消失,仅下河街一带有商贩

“起火时所有物资基本已经搬离,人员也已撤走,大火烧毁了一些空置的摊位和店面”

1938年的文夕大火,让长沙城几乎成为一片废墟,繁华的药王街、太平街、西长街断壁残垣。但下河街损失不大。

“政府早前一个月发了疏散通知,起火时所有物资基本已经搬离,人员也已撤走,大火烧毁了一些空置的摊位和店面。”陈先枢说。

清光绪三年(1877)后,长沙有“张仁美”“周乾亨”“乾丰和”“庆和丰”4家合资经营的锅鼎制造厂,规模相近,人数在16-18人之间,产值约6400银元。文夕大火后,长沙锅鼎制造大多消失,仅下河街一带有锅鼎商贩10余家。

大灾之后还有大难,从1939年至1942年,长沙经历三次会战。

但“1942年第三次长沙会战快结束时,下河街就开始恢复经营了。”陈先枢说,经营一直持续到1944年长沙沦陷。

1945年8月,日本投降,商人们再次回到这条商业老街,开店经营。

“那时这里整条街都是做手艺的,做纸盒、油鞋、裁缝铺,全部都是。”佘润珍今年87岁,长期住在下河街,在她的记忆中,以前的下河街“摊子、店子都是稀乱的,窄窄的街道,很热闹,全部都是做生意的人”。

那时候的长沙城,街道几乎都是铺的麻石路。家里缺了什么东西,佘润珍就会踩着麻石路,“在下河街买东西,随么子东西都有,烟、粮店、杂货店,好热闹。”

责编:朱晓华

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号