三湘都市报 2015-08-31 10:33:05

(一)湖南境内的楚文化遗存

1.楚人入湘的路线、时间及进程

从目前的材料来看,楚人是分东西两条路线进入湖南的:西线是从江汉平原西部进入澧水流域,东线是从鄂东进入湘江下游地区。关于楚人入湘的时间,学术界目前意见尚不统一。从澧县文家山等遗址的材料来看,楚人进入澧水流域的时间大概与进入江汉平原西部基本同时或稍晚,大约在西周中晚期。从岳阳凤形嘴山M1、汨罗高泉山M1以及岳阳毛家堰、阎家山等遗址的情况来看,楚人进入湘江下游的时间应不晚于春秋中期。

尽管楚人入湘的时间很早,但由于战国以前楚人的目标一直是北上问鼎中原,对南方无暇顾及,因此长期以来,楚人对湖南并没有用心经营。从目前的考古材料来看,除澧水流域和湘江下游有一些时代较早的楚墓外,大部分地区楚墓的时代皆属于战国中晚期。战国初期,中原诸国尤其是三晋通过变法,国力大增,对楚形成强大的威胁。为了改变这种不利的局面,楚悼王任用吴起变法,希望达到富国强兵的目的。吴起变法的一条重要措施就是“南平百越”,开发湖南。从目前的考古材料来看,战国中晚期的楚文化遗存几乎在湖南全省皆有发现;尤其是战国晚期以后,楚墓数量更是剧增。湘江、资水流域的越文化遗存逐渐为楚文化取代;沅水、澧水流域发现较普遍的一种以青铜宽格短剑或豆、罐(壶)组合为代表的文化遗存也逐渐融合到楚文化中。

2.湖南境内的楚墓

湖南是楚文化考古开展最早的地区之一,到目前为止,已发掘楚墓的数量超过6000座。湖南已发掘的楚墓以小型墓为主,大中型墓葬数量较少,有临澧九里黄家包一号墓、双峰包南包大墓、湘乡牛形山一、二号墓、长沙三公里一号墓、浏城桥一号墓、茅亭子一号墓、马益顺巷一号墓、沅陵大洋山一号墓、慈利骑龙岗九号墓等。

湖南楚墓的发掘多是在配合基本建设中进行的。由于发掘历时较长,加上楚墓分布范围较广(湘、资、沅、澧四水流域皆有分布),资料发表相对比较分散,给研究带来了很大的不便。近年来,湖南各地开始陆续将历年发掘的楚墓资料集中整理发表。目前已经出版的报告有《长沙楚墓(上、下)》、《益阳楚墓》、《里耶发掘报告》等,《沅水中下游楚墓》的报告也即将由文物出版社出版,《慈利石板楚汉墓葬》已完成整理工作,报告的编写正在进行。

3.湘西北楚汉城址

在湖南境内的湘、资、沅、澧四水流域,发现了许多东周至汉代的古城遗址,如湘江流域有岳阳县的大马古城、汨罗的罗子国故城、平江县的安定古城、长沙的长沙城、衡阳的大源渡古城等;资水流域有益阳的铁铺岭古城等。沅水和澧水流域古城发现数量更多,其密集程度几乎与现在的县城数量相当,如澧水流域有澧县的古城岗城、临澧的申鸣城、宋玉城,石门的古城堤城、慈利的白公城等;沅水流域有常德的索县城、桃源的黄楚城(又称采菱城)、沅陵的窑头城、保靖的四方城、龙山的里耶城以及溆浦的义陵城等。这些城址一般位于河流附近,城址周围一般都发现有面积较大的同时期墓地。在一些城址如临澧申鸣城、汨罗罗子国城、沅陵窑头城等附近的墓地中,还发现有一些规模较大的墓葬。尤其是临澧申鸣城东北的九里楚墓群,面积约4平方公里,仅次于楚郢都纪南城外的墓地,墓地内保存大小封土的墓葬有一百多个,其中封土直径在三十米以上的大墓有二十多个;墓地又可以分为若干个小墓区,每个墓区内有一至数个大墓。湖南省博物馆和湖南省文物考古研究所等单位曾在此进行过多次发掘,其中的黄家包一号墓和双峰包大墓都是属于封君级的墓葬。

上述这些城址大多数都只经过过调查或小规模的试掘,经过正式发掘的城址只有石门的古城堤城址、沅陵的窑头古城和龙山里耶古城等。从这些城址的发掘情况以及其它城址周围墓葬的发掘情况来看,这些城址的始建年代多为战国时期,秦汉时期继续沿用,它们的兴起可能与战国时期楚对湖南的开发有关。另外,沅水和澧水流域的龙山里耶、石门古城堤、澧县古城岗等城址地理位置比较特殊,它们的出现可能与战国晚期秦楚战争的形势有关。

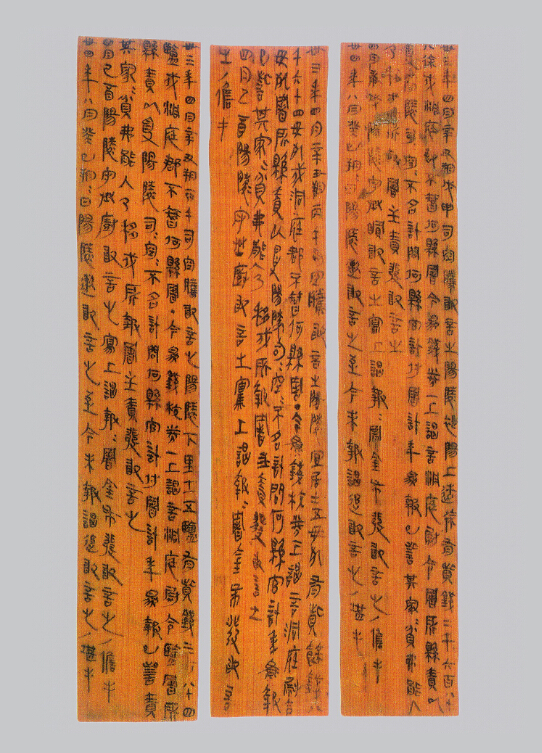

2002-2006年,为配合碗米坡水电站的建设,湖南省文物考古研究所发掘了龙山里耶古城遗址,在城内的1号井中,出土了3万多枚秦简。里耶秦简中记录了许多当时县一级的地名,如迁陵、酉阳、沅陵、临沅、沅阳、索、辰阳、义陵、无阳、镡成;澧阳、零阳、溇阳、充;益阳、长沙、耒阳、郴等,其中的一些地名可能与目前湖南境内发现的楚汉城址有关。但除里耶古城就是秦代的迁陵县城可以确定外,大多数地名暂时无法与这些古城进行对应;另外,从数量来看,里耶秦简中记载的地名远远多于目前发现的古城遗址,因此,可能还存在一些城址未被发现的可能。

里耶古城的卵石护坡

(二)湖南地区的汉墓

1.湖南境内的西汉诸侯王、列侯及高级贵族墓

西汉时期,湖南境内先后分封有吴姓、刘姓长沙王国以及沅陵侯、泉陵侯等侯国,从二十世纪七十年代起,在长沙、沅陵、永州等地先后发现了一批诸侯王、列侯及其家族的墓葬。

吴姓长沙王室的墓葬先后发现了三座,皆位于长沙湘江西岸的咸嘉湖附近,分别是陡壁山一号墓、象鼻咀一号墓和望城坡一号墓,时代均属西汉前期。三墓皆因被盗而遭到严重破坏,但棺椁保存基本完整,它们为研究文献记载中的“黄肠题凑”、“外藏椁”、“便房”、“梓宫”等棺椁制度提供了十分重要的实物资料。

长沙望城坡一号墓出土“渔阳”铭文耳杯

刘姓长沙王室墓近年来在湘江西岸的望城风蓬岭、风盘岭等地发掘了两座,另外,在长沙市杨家山、柳家大山一带还发现和发掘了几座墓主可能为刘姓长沙王室及其亲族的墓葬,时代皆为西汉后期。刘姓长沙王室(族)墓仍使用题凑之制,但椁室墙板已由西汉前期的木枋横置拼接变成竖置拼接;厚葬之风盛行,使用了玉衣和大量的铜器、金器等。

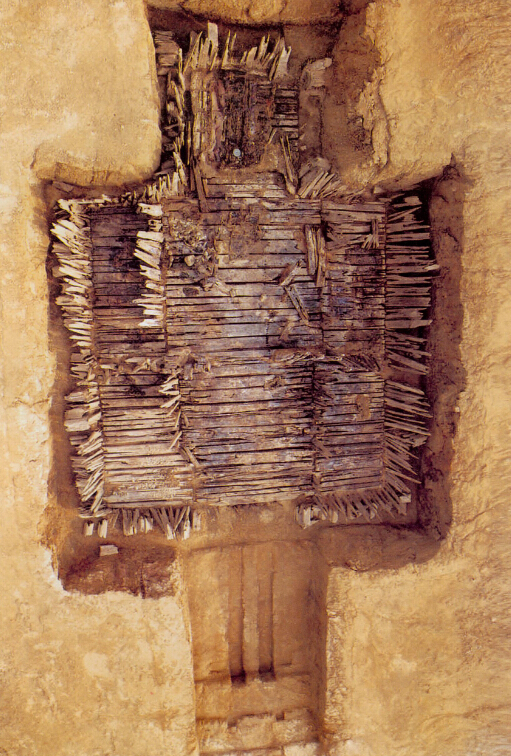

望城风蓬岭一号墓全景

列侯墓有著名的长沙马王堆汉墓、沅陵虎溪山一号墓和永州鹞子岭汉墓。马王堆汉墓是吴姓长沙国丞相轪侯利仓家族的墓葬,时代为西汉吕后至文景时期。马王堆汉墓出土了女尸、帛画、帛书、竹简、漆木器、乐器、丝织品等一大批珍贵文物,是新中国成立以来最重大的考古发现之一。 沅陵虎溪山一号墓是长沙王吴臣之子、第一代沅陵侯吴阳的墓葬,时代为汉文帝后元二年(公元前162年)前后。该墓为带斜坡墓道的竖穴土坑墓,墓室分主室和外藏椁两部分,墓道两侧还各设有一个耳室。出土了“吴阳”玉印、大量的漆木器、陶器和一批竹简。在一号墓南侧,还发现了一座与之并列的墓葬,可能为吴阳夫人之墓。永州鹞子岭汉墓是西汉泉陵侯家族的墓地,1984、1992、1995年,先后发掘了其中的“刘彊”墓、M1、M2,其中M1、M2墓主可能为第三代泉陵侯刘庆及其夫人,时代为西汉晚期。M1、M2椁室构成与风蓬岭一号墓类似,均由竖立木枋以落槽框边形式套合而成。两墓均被盗严重,但仍出土了一批器物,其中以刻纹铜器和漆木器最为精美。许多漆器上有朱书或针刻的文字,为确定墓葬的墓主和研究汉代的工官制度提供了重要的资料。

沅陵虎溪山一号墓出土“吴阳”玉印

除上述墓葬外,在长沙砂子塘、汤家岭、伍家岭等地还发现了一批规模较大、可能是西汉长沙国高级贵族和官吏的墓葬。

2.湖南境内的其它汉墓

汉墓是湖南地区发现范围最广、数量最多的一类遗存。湖南西汉墓基本上都是土坑墓,东汉时期砖室墓比较流行,但也有一定数量的土坑墓;随葬器物西汉前期以鼎、盒、壶、钫等为主,西汉中后期增加了仓、灶、井等模型明器;东汉时期鼎、盒、壶一类器物大大减少甚至消失,模型明器流行,种类也有增加,新出现了鸡、狗、猪等一组家禽家畜模型器;低温绿釉陶器比较常见;出现了青瓷器,但数量一般较少,器类以罐、钵等为主。西汉时期同穴合葬墓开始出现,但由于葬具材料的限制,合葬规模一般不大;东汉时期随着砖室墓的出现,同穴合葬逐渐盛行,在常德、衡阳、耒阳等地出现了一些规模宏大的家族合葬墓。合葬墓的盛行给分辨墓主的身份等级带来很大的难度,这一时期除常德等地少数出土有文字材料的墓葬可辨墓主身份外,大部分墓葬墓主身份等级不明。

耒阳廖家山一号墓全景

从目前的材料来看,湘南地区汉墓与湘北差异较大,其中一个最显著的特征就是硬陶器盛行;甚至一些湘北地区为软陶的器物如鼎、盒、壶等在湘南地区也变成了硬陶。这种情况到了东汉时期变得更为明显:许多东汉墓中随葬器物几乎全是方格纹的印纹硬陶器;而且墓葬的结构也变得具有特点,如墓室两壁在砌至一定高度时向外错开形成两条极窄台面或凹槽的做法在湘北地区极少见到。湘南地区汉墓的这种特征,可能与当地的越文传统保留较多以及受岭南地区文化影响有关。在湘北地区,东西之间也存在一定差别,尤其是沅水和澧水中上游的湘西地区,区别更为明显,如该地区砖室墓发现较少,滑石器比较流行等。湖南汉墓的地区差异,与汉代四郡(长沙、武陵,桂阳和零陵)的辖区存在一定的重合现象,它们之间应有一定的联系。

常德南坪出土的滑石面具

湖南地区汉墓材料发表得比较分散。目前发表材料相对较多的有《长沙发掘报告》、《湖南古墓葬与古窑址》、《里耶发掘报告》等,另外,《考古学报》等专业杂志也比较集中地发表了资兴、衡阳、长沙、、汨罗、张家界等地一批汉墓的资料。目前《长沙汉墓》、《慈利石板楚汉墓葬》等报告的整理正在进行,汉墓材料分散的情况在不久将会有一定程度的改观。

责编:朱晓华

来源:三湘都市报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号