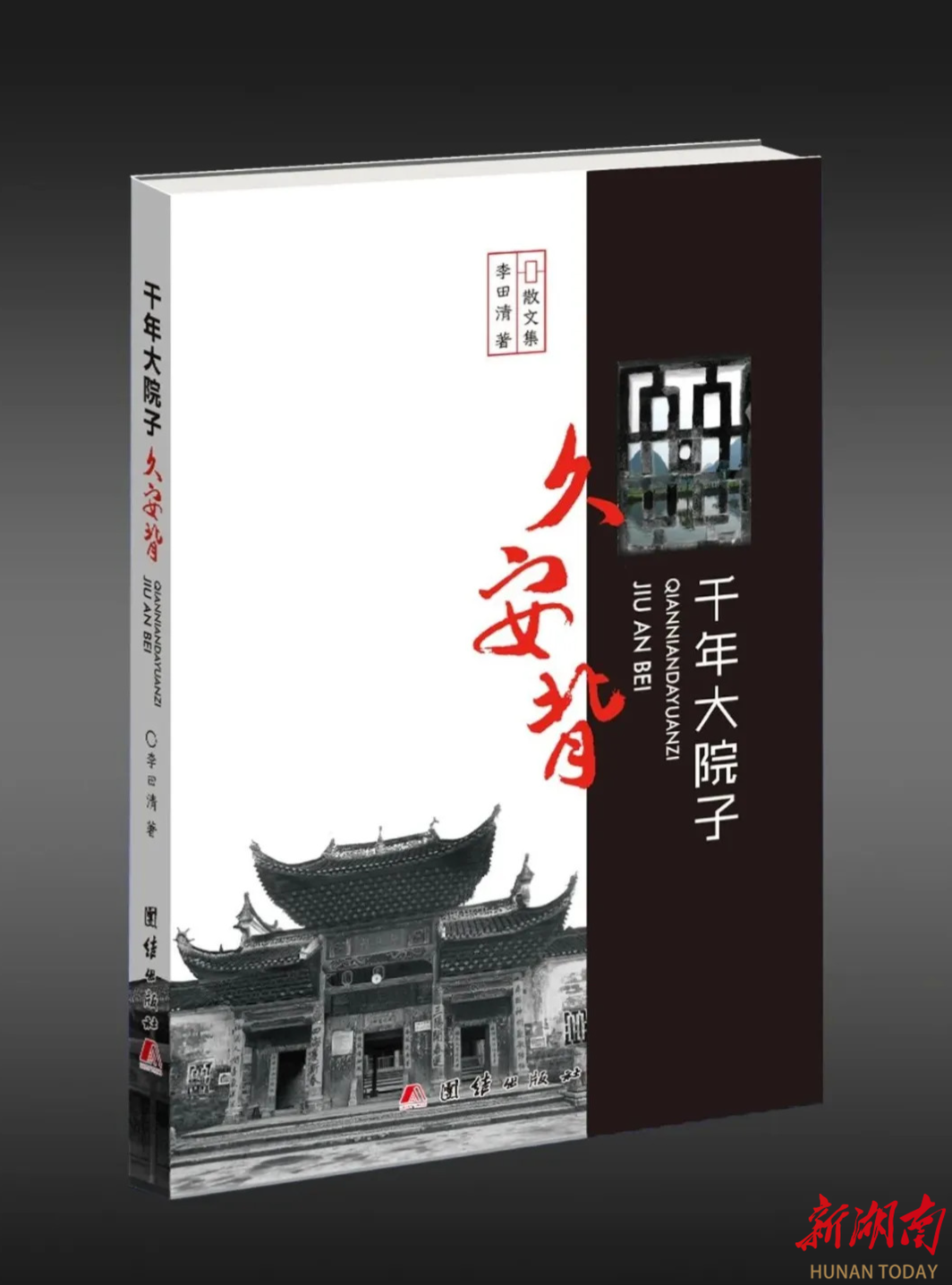

李田清 湖南日报·新湖南客户端 2025-10-24 10:36:32

文/李田清

“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微”,从舜帝南巡的九嶷山沿“十里画廊”蜿蜒而行,青山如黛、流水潺潺间,一座文脉千年流淌的古村渐渐显露真容——这便是宁远久安背,也是被宁远县委书记毛政特别推介为“诗书继世”的传承典范。

2025年10月19日,第四届永州旅游发展大会上,毛政动情推介:“宁远有耕读传家的千年文脉,久安背翰林祠等,留下了‘诗书继世’的文脉传承。”这番话恰似一把钥匙,打开了古村尘封的记忆,也让“‘诗书继世’的文脉传承”,从推介的话语里落到了青瓦、石板与山水之间。”

循着这番话走进古村,青石板路上似乎还能听见先贤苦读的晨钟,翰林祠的木梁间仍留存着文脉传承的温度。此时,我才真正明白:所谓“流淌的千年文脉”,正是藏在这一砖一瓦、一耕一读的文化底色里。

久安背的名字,藏着千年文脉的根脉。相传村背小溪穿九岩而过,初名“九岩背”,后雅化为“久安背”,既含“长治久安”的祈愿,也暗合此地山水环绕的灵秀。三面环山的村落里,“赛井岩”“麒麟岩”等九洞藏幽,“三时井”“涵笏塘”映着天光,西岭诸峰如黛,石楼峰拔地而起,连风中都似飘着草木的清香与书卷的墨气。

《宁远县志》载,宁远李姓进士共11人,其中6人出自久安背——北宋的李世南、李绚、李时亮、李端、李安,南宋的李伯辉。从北宋李世南、李绚叔侄相继中进士,到李时亮、李端、李安次第登科,再到南宋李伯辉高中“探花”,百年间李氏子弟“纷纷”走上仕途,叔侄相继登科、三代文风不绝,形成“一门多进士”的奇观。这样的盛况,在湘南古村落中实属罕见。

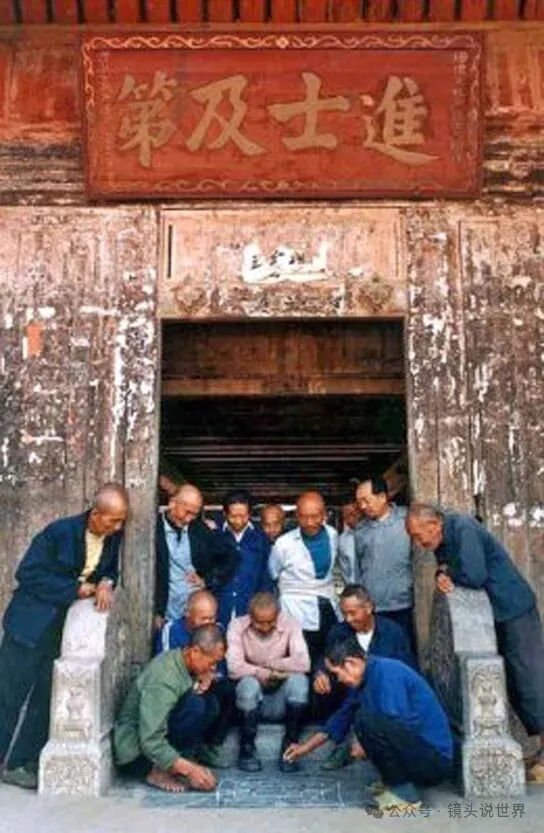

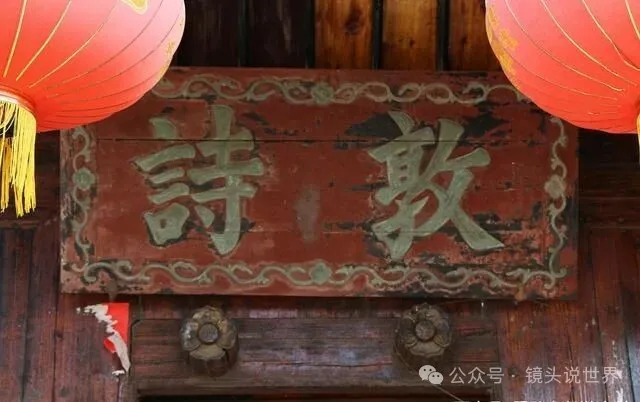

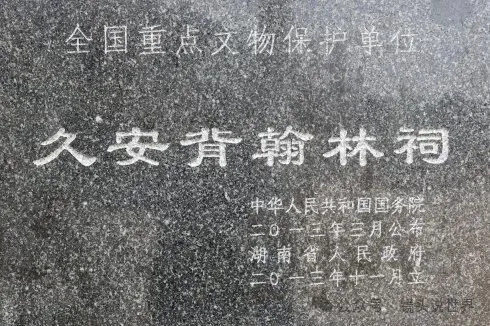

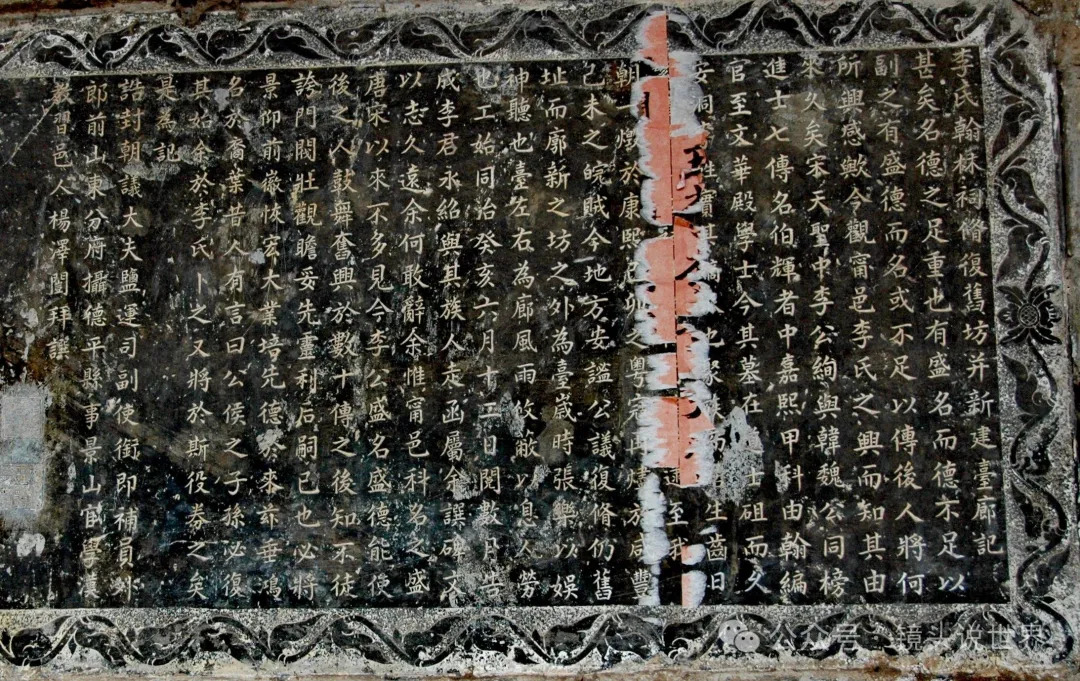

古村的文脉核心,当属那座历经千年风雨的翰林祠。这座全国重点文物保护单位,始建于宋代,为纪念北宋“大理寺丞”李世南而建,明永乐、清同治年间两度重修,七十二根立柱撑起巍峨祠宇,暗合孔子七十二贤;柱下石墩各刻十二狮头,寓意“师承重任”;正门“进士及第”木匾高悬,两侧“敦诗”“说礼”匾额熠熠生辉,每一处细节,都是久安背“耕读为本”的见证。

祠内留存的明清匾额、碑刻,记载着李氏子弟人才辈出的荣光:以北宋“大理寺丞”李世南为代表的六进士,以前清“武功将军”李景阳为代表的七将帅,无数才子佳人从这里走出,将“诗书继世”的家风播撒四方。漫步祠中,仿佛能看见昔日学子们围坐读书的场景,晨读声与窗外的溪水声交织,成了千年文脉跨越时光的回响。

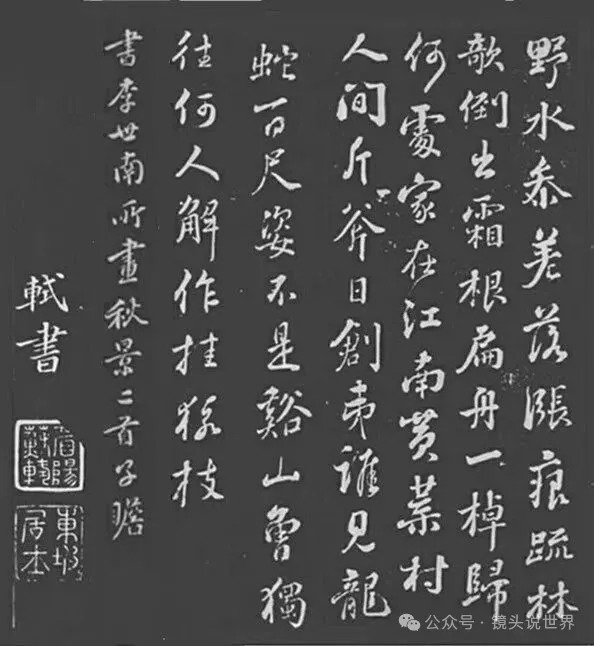

推开翰林祠厚重的木门,最先想起的,是李世南的故事。这位北宋祥符元年的进士,初授长沙县尉时,仅半年便缉匪盗、平冤狱、正赋税,让长沙风清气正、农桑兴盛。后任福建巡抚总理盐课时,他惩盐霸、刑贪官,昔日混乱的盐课重归清明,盐农欢颜、盐商乐业,朝廷数度嘉奖。这位政绩卓著的官员,更是文采风流的雅士。他与苏东坡同朝为官,常聚在一起饮酒赋诗、挥毫作画。一次,李世南作《秋景图》相赠,苏东坡观画沉吟,提笔写下“野水参差落涨痕,疏林欹倒出霜根。扁舟一棹归何处?家在江南黄叶村”的千古名句。诗中“江南黄叶村”,后人多猜是李世南心中的久安背,那片滋养他的山水,成了他最牵挂的地方。

十二年后,李世南的侄儿李绚再登进士榜,获一甲第九名,一时传为美谈。李绚自幼在久安背的耕读家风中长大,白日随父辈下田劳作,夜晚就着油灯苦读,既懂“粒粒皆辛苦”的农情,也明“书中自有千钟粟”的道理。李绚是宋朝著名文学家,善属文、工歌诗,《送天柱冯先生》中“闲驰风驭恣飘飘,因失仙班几度朝”的句子,对仗工整、意境清逸,尽显才思。为官后,他知吉水县时发民治城,获皇帝嘉奖;任京西转运使时,又以才学推动地方治理,还与包拯、梅挚等贤臣交游,将久安背的“礼义”之风带向更广的天地。

到了南宋淳祐七年,久安背又出了一位“探花”李伯辉。他高中甲科第三名,官至文华殿大学士,更是翰林祠的“守护者”。相传祠中诸多文化规制,皆由李伯辉完善,而南宋特科状元乐雷发所作的《赠伯辉公》一诗,是为他所作的咏赞之诗。全诗四句短小精悍,既追溯李氏家族的荣耀渊源,又褒扬后辈传承的文脉荣光,字里行间满含对久安背“耕读传家”传统的认可:“两百年前一状元,至今青史尚流传。陇西继踵纷纷起,信是先贤有后贤。”诗中“两百年前状元,至今青史尚流传”,指的是湖南历史上首位状元、唐朝李氏先祖李郃,他的事迹至今在青史中流传,也暗喻李氏家族的“状元基因”和久安背的文脉绵延如村前流水,从未中断。“陇西继踵纷纷起,信是先贤有后贤。”它不仅是对李伯辉个人的褒奖,赞其为“后贤”,延续先贤荣光,更传承了久安背“耕读传家”的核心内容——“先贤”的榜样力量、家族的家风传承,是“后贤”成长的土壤;而“后贤”的成就,又让耕读文化愈发深厚。这恰与宁远县委书记毛政所说的“耕读传家的千年文脉”形成呼应,是久安背“诗书继世”传统的生动写照。

走出翰林祠,踩着青石板路漫步古村,明清时期的古民居依山而建,巷道宽阔、道道相连,尽显“天人合一”的风水智慧。“有堂皆设井,无宅不雕花”,飞檐翘角下,砖雕的龙凤、石雕的山水、木雕的人物栩栩如生——牡丹象征富贵,松鹤寓意长寿,八仙图藏着吉祥,每一处雕刻都是老祖宗留下的生活哲学。偶有村民从宅中走出,提着水桶去古井打水,鸡犬相闻间,炊烟袅袅升起,时光仿佛在这里慢了下来。

农闲时的久安背,最是风雅。村里的诗社成员聚在翰林祠,你出一句“石楼峰上云千叠”,我对一句“涵笏塘边月一轮”,吟诗作对的声音伴着晚风,飘向远处的群山。这便是宁远县委书记毛政所说的“诗书继世”——从宋代的李世南、李绚,到如今的村民,耕读传家的种子,早已在这片土地上生根发芽。翰林祠里的“敦诗”“说礼”匾额,不仅是历史的见证,更是代代相传的家训:以农为本,读书唯高;以礼立身,以诗润心。

夕阳西下时,站在村头回望,翰林祠的倒影在暮色中愈发庄重,石楼峰的轮廓渐渐模糊,唯有那缕文脉,如村前流水般清澈绵长。久安背的千年,不是冰冷的砖石,而是李世南画中的秋景、李绚诗中的清风,是耕读人家的灯火,是翰林祠里的晨钟。在这里,你不必追赶时光,只需静静坐下,听风吹过青瓦,看云漫过山头,便会懂——何为“久安”,何为“传承”。

这,就是久安背,一座流淌着千年文脉的古村。

责编:李寒露

一审:陈程

二审:李礼壹

三审:李寒露

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号