湖南日报·新湖南客户端 2025-10-16 14:11:30

文 / 谭仲池

在当代文学史上,描写农村、关注农民命运的作品不断涌现,塑造了大批不同时期农民的典型形象,尤其是青年农民形象。从我省走出的著名作家周立波的长篇小说《山乡巨变》,柳青的《创业史》,浩然的《艳阳天》,都是突出代表。在他们的作品中所塑造的典型形象,既具备农民传统美德,同时更赋予了他们创造新生活的时代精神与生命品质。

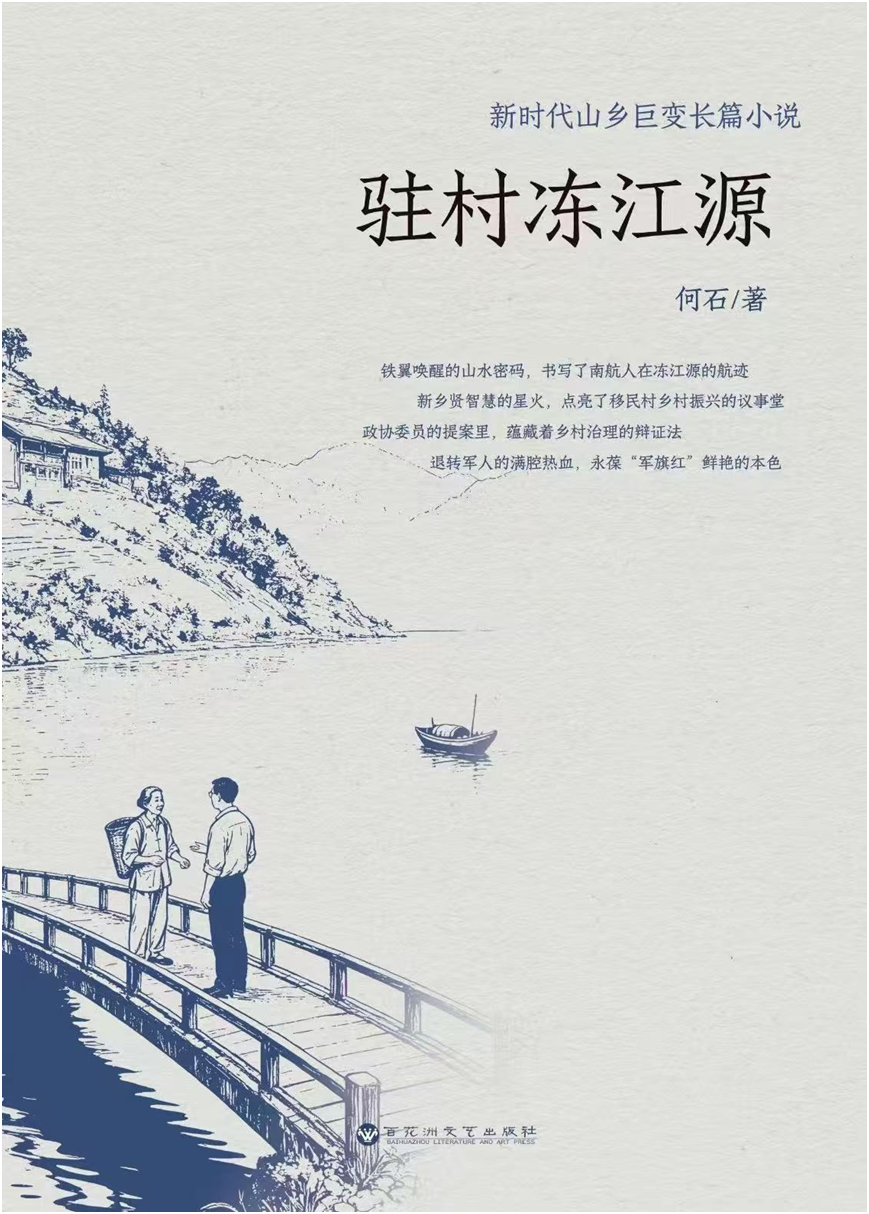

何石先生的新作《驻村冻江源》即将付梓,嘱我为之序。我虽与何石先生接触不多,但他的《极目南国》《笑傲潇湘》《那山那村》《大山的儿子》等作品,都引起了我的关注。而眼下,这部凝聚了他的浓厚情感、创作激情,聚焦新时代山乡巨变的长篇小说,触动了我这个在2008年就写过农村改革的长篇小说《土地》的老人心。我曾在《土地》的题记中说:“有幸能为在土地上生息、劳作、奋争、建设、塑造农村与城市,铸造现代文明的农民写一部关于他们当代命运的书,我以为这是人生一件极为重要极有价值的事情。”

小说以袋子田村,这一湘西南边陲移民村为叙事原点,从“聚宝盆氹”的丰饶原乡,到为大水江水利枢纽工程牺牲而引发的迷茫困顿,从精准扶贫带来的转机到乡村振兴出现的曙光,在这片古老和沉寂的土地上发生的新时代的“山乡巨变”与当代乡村文明新图腾,寄托着作者对土地的一往情深和缠绵乡愁。

小说最令人动容之处,在于对脱贫攻坚、乡村振兴中“人物”的多维度的深刻把握,对新乡土精神的深邃感悟。而对驻村第一书记曹劲松形象的成功塑造,达到了形神并茂的艺术高度。“要让袋子田村民家的狗狗见了自己会像见了熟人一样摇尾巴”的朴素感情,道出了乡村治理的核心要义:即心与心的贴近。这种对于当代农民的人文关怀,具有深沉的原生保民思想底蕴。而由此彰显出的民主化治理智慧,既不同于传统官僚治理模式,也区别于简单物质帮扶的短期效应,是建立在对农民情感结构与价值观念的新生建构之上。当曹劲松与“乡贤”黄大牛形成治理合力,当黄小牛等基层政协委员,在乡村振兴中发挥桥梁作用,我们看到的是一种新型乡村治理伦理的萌芽。既有现代治理体系的制度理性,又保留了乡土社会的情感温度。这就揭示出,这一切带有根本性的,思想情感变化与人的品质的升华,都是土地带给他们的。只有土地最了解、最理解、最关注、最慷慨、最无私地,让他们耕耘、播种、收获,给他们孕育理想和美好向往。

在艺术表现上,何石先生巧妙运用在乡村中人们常常要走过的“桥”的具象,贯穿叙事。那座仅容一人通过的老鸭婆桥,是袋子田的历史见证者;而新桥的建成不仅连通了物理空间,更象征着城乡鸿沟的弥合、传统与现代的融合升华。“一桥两翼”的生动构想,既是空间世界的展望,更是思维方式的飞跃。这种把乡村物理空间与“桥”的美学意像一道结合,对农民命运进行书写与描绘,不仅艺术地呈现了农村日新月异的变化图景,而且展现了新乡土精神的有形风致。这对深化主题、塑造人物起到画龙点睛,构建新乡土“诗史”的烘托效应。

小说对乡村社会复杂性的揭示亦颇具匠心。作者没有陷入乡村振兴的一般性赞美与浪漫想象,而是直面“单身公”群体,甚至对他们违法捕捞,引发的利益冲突、自身灵肉涅槃,形成的人与人与社会之间的尖锐矛盾,入木三分地进行了解剖。黄一仙、黄小二等边缘人物的转变过程,徐友华等“问题村民”的迷途知返,揭示了人性改造的可能性。特别是对库区与驻地矛盾的妥善处理,既避免了简单的是非判断,又以“和风拂面”的润物无声的说理方式,动之以情,晓之以理,化解矛盾。展现了基层协商民主的生动实践和基层政协委员的政治智慧。

“边村”的“蝶变”颇有深意。在作者心中,“边村”是地理空间的边缘,是发展进程的末梢;而“蝶变”则昭示边缘状态的破茧成蝶。当袋子田村的航空科普研学基地风生水起,当“袋子田村K”的融媒体大放异彩,我们看到的不仅是一个村庄的崛起,更是一种乡土文明的蓬勃成长。

我相信曾经作为基层政协委员的何石先生这部凝聚多年思考与观察的力作,必将受到广大读者的喜爱。

当我结束这篇短文时,我要说的话是:制约中国现代化事业的最大痛点,不在城市,而在农村。只有高度重视农村,高度关注农业,高度善待农民,中国式现代化必然会带来一个稳定、繁荣、美好的未来。

(作者系湖南省政协原副主席、湖南省文联原主席,著名作家、诗人。)

责编:昌小英

一审:昌小英

二审:曾佰龙

三审:邹丽娜

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号