大众卫生报 2025-10-13 15:42:40

在医学课堂与现实社会之间,其实隔着的不只是校园围墙,还有那一线生死的反应速度。作为一名医学教师,我用十余年的教学实践,让“黄金四分钟”从书本走进街头巷尾;我把一桩桩真实的急救事件搬上讲台,让学生在推演与思考中学会“如果我在场”;又带着他们把知识带回社区、驾校与生活现场,让急救的常识从校园“渗漏”进城市肌理。

当悲剧成为教案:急救课堂的原点

2014年“株洲最美司机”唐迪生的事迹至今仍发人深省。这位公交司机在突发心梗的瞬间,凭借最后一丝意识将车停稳、打开双闪,确保了车上30余名乘客的安全,自己却倒在了方向盘上。

那年深秋,我第一次在急救课上播放唐迪生司机的监控录像。画面里,他捂着胸口踉跄着把公交停稳,双闪灯在暮色中明明灭灭。这个定格画面下,后排学生的笔尖在笔记本上顿住了。

那时我刚从急诊室转岗到医学院,抽屉里还收着几封未能挽救的患者家属来信,而唐迪生事件像一枚楔子,钉进了我对医学教育的认知:课本上的“黄金四分钟”,从来不该是冰冷的数字。

2023年长沙某外卖平台骑手小王,在暴雨中连续配送3小时后,于芙蓉区某写字楼楼下突然倒地。该案例成为我第二年的新课素材。

当我展示他倒地前在暴雨中狂奔的监控截图时,后排一个总爱打瞌睡的男生突然举手:“老师,要是他身边有人会用硝酸甘油,是不是就不会走?”

这个问题让我意识到,学生需要的不是病理机制的堆砌,而是“如果我在场”的临场推演。

我开始把真实案例拆解成“情景剧本”:羽毛球馆里慌乱的AED操作者、出租车司机发病时乘客的抉择、药店午休时紧锁的玻璃门......这些碎片拼贴出的,是比任何教材都锋利的现实考题。

考卷上的生死题:从知识到行动的跨越

2023年的期中考试,我在试卷里设置了这样一道题:“你在地铁站目睹一名中年男子扶墙喘息,左手死死按住左胸,全身出冷汗,你判断可能是______,第一步该做______。”

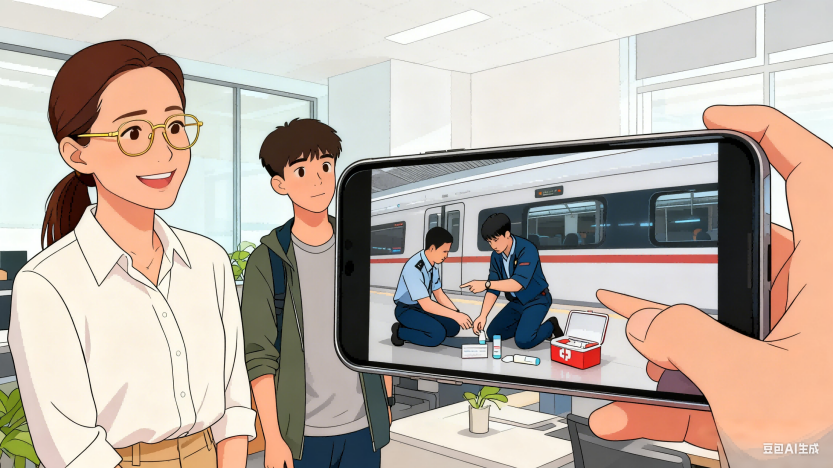

批改到小张的卷子时,我愣住了,他在“后续措施”里详细写下:“若现场无药,立即跑向500米内标注‘急诊用药’的药店,告知店员‘先取药救人后付款’。”后来才知道,这个毕业后转行做程序员的学生,半年后在高铁上用同样的步骤救了一位心梗乘客。

他回校看我时,带来了一段视频:监控里他跪在车厢过道,一边指导旁人拨打120,一边从急救箱取出硝酸甘油。“老师,当时我满脑子都是您讲唐迪生案例时在黑板上画的流程图。”他指着视频里自己颤抖的手,“其实我也怕,但考卷上那道题我写过三遍。”那一刻我突然明白,医学教育的魔力,正在于把课堂上的模拟焦虑,转化为现实中的肌肉记忆。

从讲台到街头:急救知识的“渗漏效应”

去年带学生去社区义诊时,一个卖水果的大姐拽住我:“大夫,电视里说的那个救命药,是不是得放冰箱?”她身边的丈夫掏出了贴身口袋中用塑料袋装着的几颗硝酸甘油药片。这让我想起课堂上那个被忽略的细节:当我强调“棕色玻璃瓶保存”时,有多少学生真正见过家庭药箱的模样?

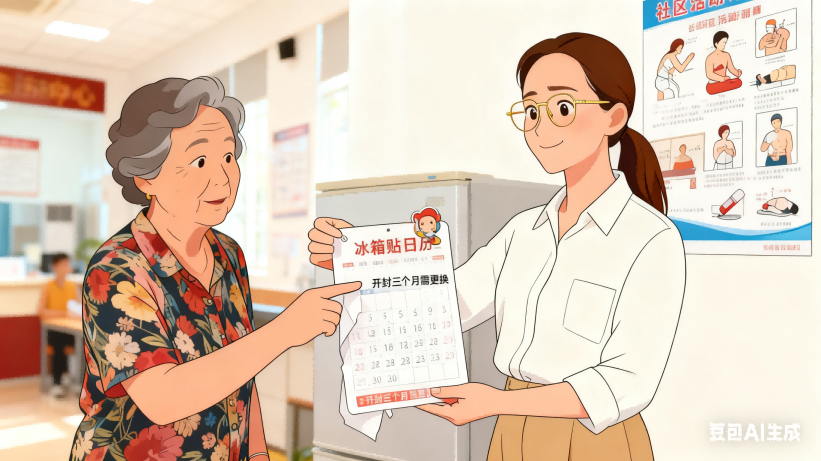

于是我们开始做“车载急救包”公益项目。在驾校培训课上,我让学生用情景剧演示:“出租车司机突发胸痛,后排乘客如何30秒内找到药品?”;在社区讲座里,我们把硝酸甘油的保存要点做成“冰箱贴日历”,每月撕一页就会露出“开封三个月需更换”的提示。有次在高速服务区,我看见一个货车司机指着车门上的急救流程图对同伴说:“就跟医学院老师教的一样,先含药再按这里。”

未完成的教案:当每个普通人都是急救考官

现在我的办公桌上摆着两面锦旗,一面来自学生小张救的那位乘客,另一面来自岳阳的私家车主王先生,他在高速上用我们发的车载急救包救了人。但更让我动容的,是某次课后一个女生塞给我的纸条:“老师,我教我爸用AED时,他说这辈子第一次觉得女儿比医生还靠谱。”

医学教学从来不是单向输出。当我在课堂上拆解真实案例时,学生们也在反向教会我:急救知识的普及,需要的不是学术论文的严谨,而是菜市场大妈都能听懂的白话;不是医院走廊里的海报,而是出租车副驾上触手可及的药盒。这或许就是最好的教案,让城市的每个角落都成为流动的课堂,让每个路人都能成为生命的“主考官”。

(后记:文中硝酸甘油使用规范、心肺复苏操作等医学知识,已由湖南省直中医院急诊科专家审核。教学案例均来自真实事件,患者姓名已做匿名处理。)

湖南中医药高等专科学校教师 袁湘莲

责编:袁小玉

一审:袁小玉

二审:王璐

三审:田雄狮

来源:大众卫生报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号