2025-10-09 08:41:35

胡佳琦

中秋时节,天上月圆、人间团圆是刻在中国人骨子里的文化记忆,是跨越山海也要奔赴的温暖约定。

本期书单以“团圆”为脉络,串起五部饱含乡情与亲情的文学经典。中秋过后,愿您继续与好书相伴,透过文字跨越时空,在月光下品味人间至情,在阅读中感受家的温馨。

家人闲坐,灯火可亲

人间至味是清欢,灯火可亲即团圆。真正的团圆,往往藏匿于最平常的一日三餐、家人闲坐之中。汪曾祺的散文,便十分擅长捕捉这份俗世生活的暖意。

他的世界里,家从来不是华丽的舞台,而是烟火气缭绕的厨房、闲话家常的庭院和灯盏下围坐的夜晚。在《家人闲坐 灯火可亲》中,他写父亲酿酒、母亲做菜、兄弟姐妹拌嘴,写故乡高邮的端午鸭蛋、昆明雨季的菌子、北京冬天的白菜。这些寻常物事,因有了人的温度,便成了“家”的符号。

他笔下的团圆是日常中的相守。一句“家人闲坐,灯火可亲”,道尽了中国人对生活最朴素的向往。即便是在物资匮乏的年代,一碗热汤、一碟小菜、几句闲聊,也能让生活有滋有味。读汪曾祺,仿佛回到那个没有手机、没有纷扰的夜晚,一家人围坐灯下,话虽不多,心却贴得最近。

湘西一梦,守望成歌

湘西的茶峒,青山环抱,绿水长流,这里有着最朴素的人情和最温暖的守望。

沈从文的《边城》,讲述的是一个关于等待的故事。在茶峒,少女翠翠与爷爷相依为命,摆渡为生。她的爱情如白塔下的溪水,清澈却曲折。爷爷去世后,翠翠依然守在渡口,等着那个“也许明天回来,也许永远不回来”的人。每逢端午,龙舟竞渡,人群欢腾,却是翠翠最孤单的时刻——她所期盼的那份团圆,总是在咫尺天涯间擦肩而过。

这本书里没有大团圆的结局,却蕴含着中国人对团圆最深的执念。翠翠的等待,是对承诺的坚守、对缘分的信任。沈从文以诗意的笔触,将边城的山、水、人、情融为一体,让读者在淡淡的忧伤中,感受到一种超越时空的温柔力量——纵使人难团圆,心却始终相连。这份无尽的等待,虽带着哀伤,却也闪烁着希望的微光,成为另一种对团圆的长久期许。

漂泊何处是归途

并非所有的团圆都能如愿。有时,离别是常态,思念便成了另一种形式的精神归乡。萧红的《呼兰河传》,便是作者在颠沛流离的晚年,对故乡与童年进行的深情怀想。那座东北小城里,有她童年的后花园,有慈爱的祖父,有那些看似愚昧却鲜活的生命。这一切,构成了她生命中最初,也是最终的精神原乡。

书中对团圆场景的直接着墨或许不多,但通篇都浸透着对“家”的渴望与追忆。那一次次热闹的放河灯、逛娘娘庙会,又何尝不是一种集体性的、对平安团圆的朴素祈愿?

该书真实再现了20世纪初中国东北小城的风土人情。尽管书中不乏对愚昧习俗的批判,但字里行间更重的,是对祖父、对后花园、对故乡烟火的深切眷恋。当作者漂泊至异乡,于病榻上回首往事时,这座用文字重建的“呼兰河城”,便成了她灵魂最终的栖所,是一幅永不褪色的团圆图景。

城南往事,童真不朽

城南的胡同里,驼铃声声,小英子的童年充满了别离,也写满了团圆。

林海音的《城南旧事》,通过小女孩英子的眼睛,再现了老北京城南的人情风物。她写惠安馆的秀贞、草丛里的小偷、兰姨娘与德先叔以及宋妈与她的儿女……每一个故事都带着淡淡的离别,却也藏着深深的温情。英子不懂成人的世界为何总有无奈,但她始终用一颗纯净的心,去理解、去接纳、去告别。

林海音并不渲染悲伤,而是以细腻克制的笔调,书写生命中的相遇与珍惜。“爸爸的花儿落了,我也不再是小孩子。”所有的离别汇聚于此,童年就此落幕。然而,当她多年后回望这段岁月,那些逝去的人、远去的事,都在文字中重新变得鲜活。即便有些人注定要走散,那些共同拥有的时光,依然如城南的斜阳,温暖而明亮。读罢掩卷,仿佛也跟随着英子的脚步,在胡同深处,完成了一次与童年时光的重逢。

此心安处是吾乡

人生如逆旅,我亦是行人。苏轼一生颠沛流离,却总能在漂泊中安顿身心。

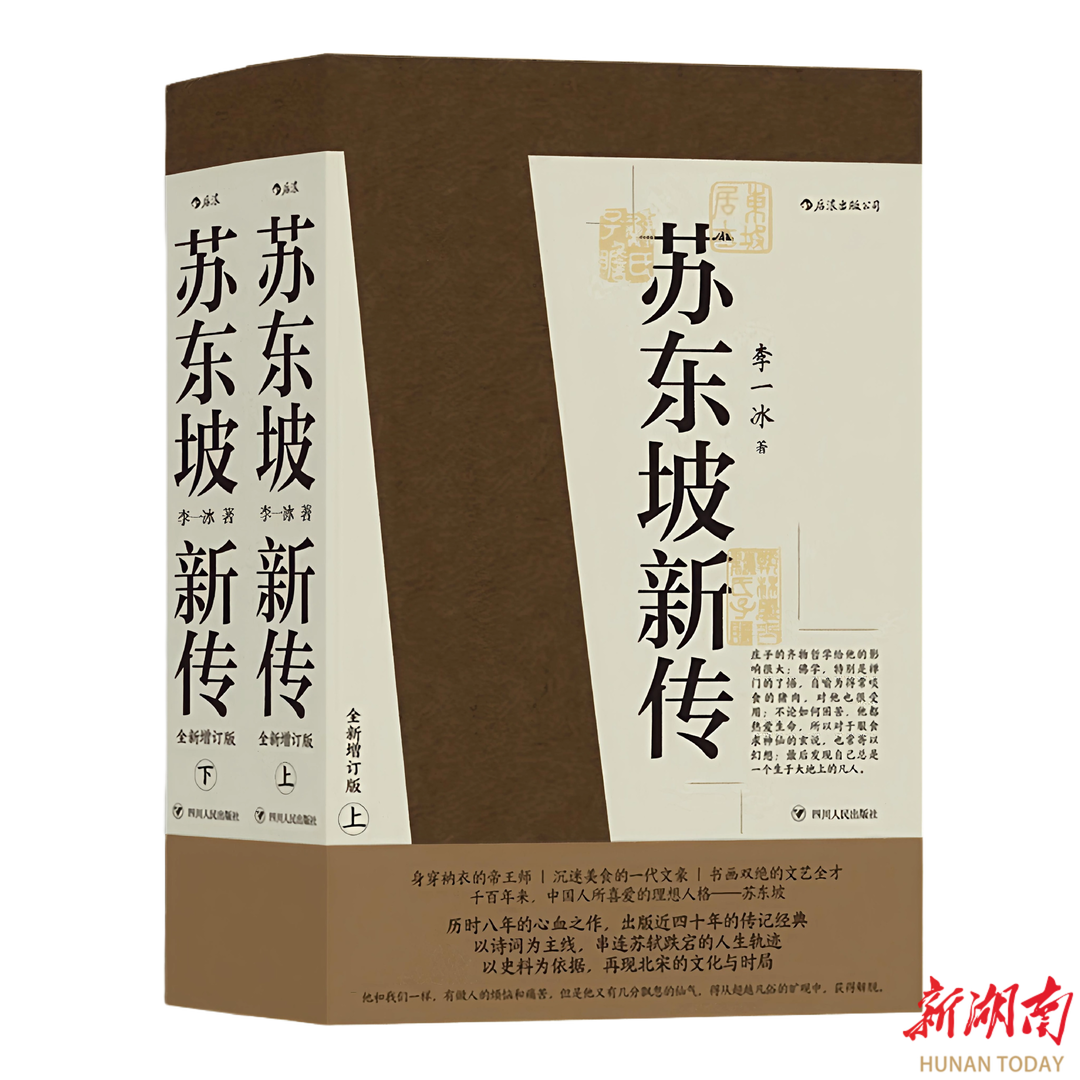

《苏东坡新传》以细腻笔触勾勒这位文学巨匠的生命轨迹。作者李一冰查阅大量史料,耗时多年精心打磨,生动再现苏轼在政治风波中的沉浮,并聚焦于他与弟弟苏辙的手足情深。书中展现了二人在中秋夜“但愿人长久,千里共婵娟”的相互寄怀,以及晚年相约归隐的约定。

尽管命运多舛,苏轼始终以豁达胸怀面对人生际遇。他在黄州躬耕东坡,写下《赤壁赋》;至惠州便“日啖荔枝三百颗”;及儋州则办学育人,传播中原文化。他将每一次贬谪都当作深入民间、体验生活的机会。他交友、品美食、品茶、创作,将困苦的生活过得生趣盎然。“试问岭南应不好,却道:此心安处是吾乡。”这种强大的精神力量,使他无论身处何地,都能保持内心的旷达,与困境和解,与所热爱的文化传统紧密相连,实现了个体与命运、与文化的团圆。

责编:黄煌

一审:黄煌

二审:曹辉

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号