湖南日报·新湖南客户端 2025-10-05 19:34:03

刘庆选

第一次见到潘云冰老师,是1966年喧闹的五月。彼时我是岳阳二中87班的初一学生,不满13岁,裹挟在一群神情激昂的初二、初三同学中间,远远望见众人围着潘云冰老师与她的丈夫、也是我的班主任周平阶老师。周老师正竭力劝说着情绪激动的学生们。我懵懂地站在人群外围,望着突如其来的混乱景象,心中充满了少年的困惑与不安。那仓促而模糊的第一面,宛如一个时代的缩影,为我的人生刻下了深深的印记。

此后,我的人生便步入寒冬。直到1968年底上山下乡,满打满算,我只读了1年初中,却顶着“六八届初中毕业生”的名义,下乡插队在岳阳县郭镇公社畈中大队。3年插队的日子里,我最羡慕的是,与我同龄的村里孩子能够早出晚归地读高中。我不滿16岁下乡插队,公社多次推荐我招工,前3次都因政审未能成行。终于熬到了岳阳港务局来队招工,我被分配到2311轮上烧锅炉,开始了挥汗如雨七载、行驶于三湘四水、长江中下游与炉火相伴的日夜。船上的日子枯燥乏味,除了靠岸加煤,全年只有脱产休假可上岸,即使休息,也必须终日待在船上。那几年,我最大的心愿,就是能重返校园读书。

图中为潘云冰老师。图左二为作者,时任湖南省政府副秘书长、研究室主任刘庆选;右二为北京大学经济学院院长孙祁祥,全国三八紅旗手;右一为时任湖南理工学院党委书记彭时代

图中为潘云冰老师。图左二为作者,时任湖南省政府副秘书长、研究室主任刘庆选;右二为北京大学经济学院院长孙祁祥,全国三八紅旗手;右一为时任湖南理工学院党委书记彭时代

1997年冬天,恢复高考如同一道闪电,照亮了我的人生,但由于种种原因,我与升学失之交臂。

我没有倒下,决心用尽全部的力气,去叩响1978年夏天那次决定命运的大门。我押上了全年的指望——那珍贵的54天假期,走进了潘云冰老师主持的高考复习班。第二次见到潘老师,便是此时。她面容有些憔悴,似是大病初愈,既要面对我们这群学业上嗷嗷待哺的考生,又要照料家中两个还在读书的女儿。教学和生活的重担,并未消减她眼中的光芒。

耳提面命,不足两月,师生情谊,却绵延了近半个世纪。那短暂的时光,其密度与光华,远超岁月的长度。潘老师于我,是寒冬里一盏雪亮而温暖的灯。

刚进复习班不久,潘老师特意找我谈了一次话。她仔细询问了我的工作、学习和生活情况。听完我叙述插队、烧锅炉的经历后,她沉思片刻,帮我清晰分析道:“你离开学校10年了,是六八届初中生,真正认真读书不到1年时间。现在要在一个多月里补习全部高中课程,肯定不够。考文科有四门课,对你最困难的是数学。如果花全部时间补数学,不仅效果不好,还会耽误语文、史地、政治。我的建议是,数学就跟班听课,把主要精力放在那3门上,争取用文科优势把数学的失分补回来,达到录取线。”这番透彻的分析,如同拨云见日,为我指明了最切合实际的学习路径。

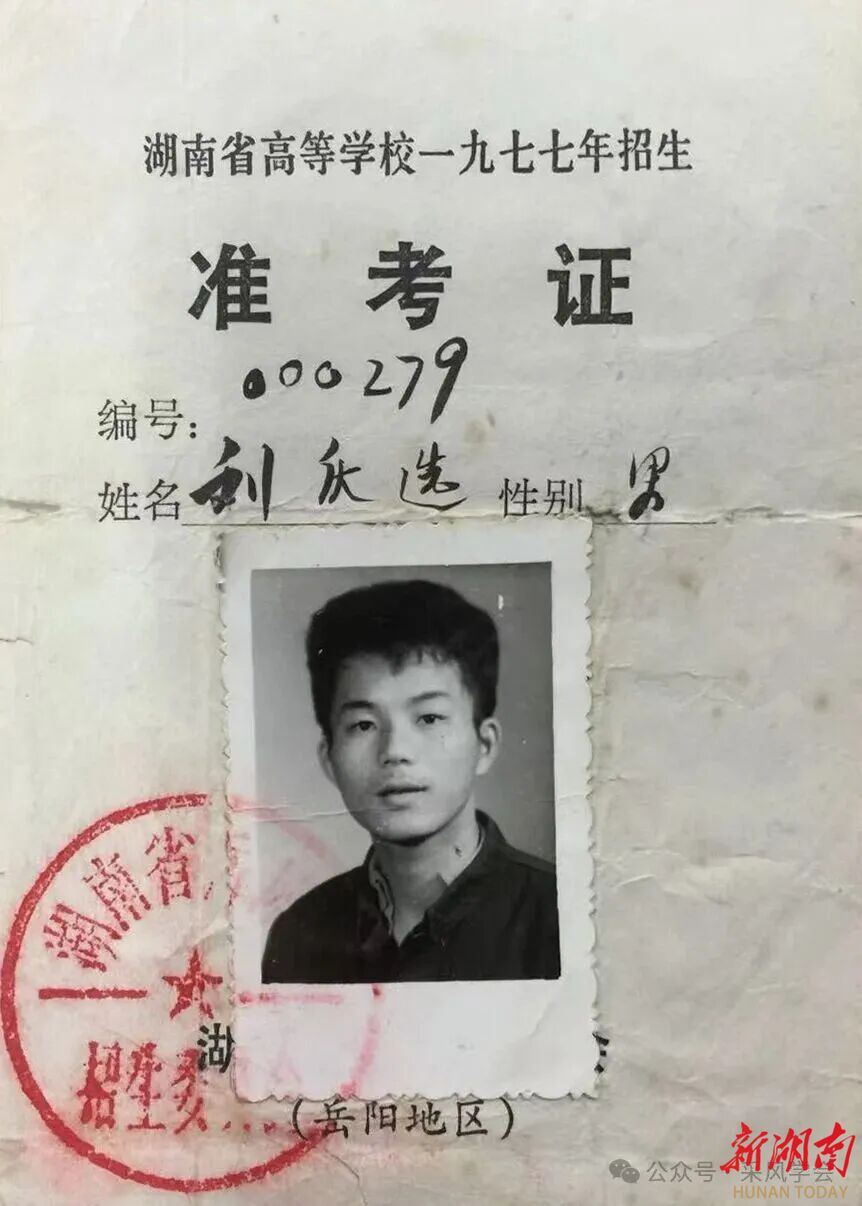

作者当年参加高考的准考证

作者当年参加高考的准考证

曾记得,在我最感彷徨焦虑之时,潘老师曾用英国诗人雪莱的一句话鼓励我:“冬天到了,春天还会远吗?” 这句诗意的提醒,如暗夜中的星光,让我在沉重的课业压力下,始终保持着对未来的希望。

临考前夕,潘老师又一次找到我,特别叮嘱道:“数学试卷,每道题知道多少就做多少,每一个解题步骤都是可以拿分的。”这句具体的应试技巧,饱含老师对学生的深切关怀与细致入微的指点。

师生情意浓

潘云冰老师的学生湖南大学教授、管理学博士生导师王道平和同学张运雄拜访潘老师

潘云冰老师的学生湖南大学教授、管理学博士生导师王道平和同学张运雄拜访潘老师

复习班的课堂上,潘老师对我的习作指导更是倾注了大量心血。她不仅教我“文章之道,首在立意,贵在清晰”的道理,更是一次次为我细致批改,不仅是文字修改,更是深刻的思想启蒙,让我第一次意识到词语背后蕴含的人文立场和时代风向。

在潘云冰等老师的谆谆教诲和我自身拼命努力之下,1978年夏天的全国高考,我的成绩终于上了重点线。而潘老师却因操劳过度,再次住进了医院。成绩公布后,面临填报志愿这个人生的关键抉择,我专程前往病房探视,征求她的意见。老师语重心长地对我说:“你的年纪比应届生大多了,成绩刚过重点线,主要是想离开船上的环境,重返校园读书。我的意见是,第一志愿报湖南师院,第二志愿报岳阳师专,这样可确保录取。” 她寥寥数语,清醒而务实,为我这个渴望改变命运的青年,规划了一条最稳妥可靠的道路。

命运终于对我展露了笑颜,我得以进湖南师范学院继续求学。之后重新工作,历经多个岗位。人前,我承担着不同的职责;人后,每当遇到重大抉择,我总会想起潘老师那清亮而坚定的眼神,想起她教导我们为人做事的风骨与睿识。

然而,心中一处极为自责的遗憾却愈深,潘老师与周平阶老师,有一个朴素的心愿——想去湘西凤凰看看。那时,我总被公务缠身,以为来日方长,最终未能亲自陪同。回想起来,愧疚如芒在背。

周平阶老师离去,已近10载。这份遗憾,也随之化为了更深沉的牵挂。令我动容且心酸的是,潘老师至今仍沉浸在不尽的思念中,未能真正走出。老师夫妇半个多世纪的风雨相助、相濡以沫、伉俪情深,给未亡人留下的孤寂竟是如此深重。

欣慰的是,潘老师以其“傲霜斗雪”的风骨,诠释了生命的坚韧。她虽年近九旬,依旧精神矍铄,吟诗作画。在她近期画作上,总题着“云淡风轻,冰雪精神”。我以为,这八个字,正是她一生写照——如云之淡泊,如风之清轻,更拥有冰之纯净、雪之坚韧的魂魄。

作者在岳阳传递奥运圣火

那个未竟的凤凰之约,如今于我,已不再是简单的旅行,而是一场精神的追逐。我会去走他们想走的路,看他们想看的风景,体会他们的心情与感悟。

恩师当年在我心中种下的,不仅是春天的希望,更是一份沉甸甸的感念与清醒。这盏在人生至暗时刻被点燃的灯,其光焰,温暖并照亮了我其后的整个人生。

潘老师请珍重,您教会我辨识寒冬,静待春天。如今,学生终于寻得了一片宁静与平和。我愿将这份心境,都化作对您最虔诚的祈祷与最诚挚的感恩。

作者简介

刘庆选,男,1953年七月初一出生,岳阳二中87班学生,1969年1月下乡插队于岳阳县郭镇公社,1972年1月招工至岳阳港务局2311轮司炉,1978年9月考入湖南师院政治系,1982年7月毕业分配至湖南省航运局工作。1985年6月考入湖南省计划委员会,后成建制转入湖南省政府研究中心,历任副处长,处长;后调任湖南省政府研究室调研处处长;1995年1月至1997年2月挂职永州市委(县级)副书记,1998年8月后任湖南省政府办公厅副厅级研究员、办公厅副主任;2004年11月任湖南省政府副秘书长,2005年12月兼任省政府研究室主任;2013年4月至2016年9月任湖南省委巡视组组长。2016年9月退休。

责编:杜立

一审:杜立

二审:徐典波

三审:姜鸿丽

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号