湖南日报·新湖南客户端 2025-09-29 17:05:38

蔡国胜

当前,新农村建设正在全国各地蓬勃推进。当代中国农村应当呈现怎样的面貌?这个问题,对于从乡村走出或心怀乡愁的城里人而言,常常萦绕于心;然而,对于世代居住于此、未曾远离的乡民来说,或许却不成其为一个问题——他们更关切的是实实在在的生活改善。“乡村新模样——画布上的湖乡菱角岔”展览将视角聚焦于“审美”,意在探讨:乡村之变,不仅是物质之变,更应是视觉之美与生活之美的觉醒。

湖南省益阳市泉交河镇菱角岔村的实践,以及主导这一实践的团队“屿菱社”,正是对上述问题的一种有力回应。一群出身乡村的“80后”“90后”年轻人,在大学接受了建筑、规划、音乐等艺术相关领域的教育后,重新将目光投回故乡。他们怀揣着用专业改变乡村面貌的热忱,恰逢菱角岔村一位同样热爱艺术、钟情收藏的村干部。双方因艺术而共鸣,一场以提升乡村建筑美学与生活品质为目标的实验——“屿菱社”应运而生。

我对乡村建筑与风貌的认知与期待,源于长期的观察、对比与思考。明清至民国时期,中国乡村建筑蕴含着深厚的审美智慧。然而,历经社会变迁,加之湖南本土木构建筑不易存留,除湘西等少数区域外,传统的建筑肌理与文化脉络已日渐模糊。改革开放以来,农民住房条件逐步改善,但建筑风貌却几经演变,屡屡陷入误区:从千篇一律的“方盒子”水泥平房,到正面白瓷片、侧面灰水泥的单调搭配;从竞相安装密不透风的不锈钢防盗网,到如今开始兴起的、追求“气派”的外墙。纵观其变,一个不变的遗憾是:许多农居内部,尽管家具日益增多,却似乎缺乏一种温馨的、令人安心驻足的“生活温度”。

2018年,我曾赴北欧乡村考察近月。那里,粉刷着雅致墙漆的坡顶建筑,简约而明亮,自然地散落在田野山峦之间,非但没有破坏景致,反而成为自然画卷中和谐的一笔。黄昏时分,灯火初上,透过窗扉,常见屋内墙上的画作被映照得熠熠生辉。那一刻我深切感到,这才是充满美感与温度的乡村生活。

中国的自然山水本不逊于任何国度,为何整体乡村风貌对游客的吸引力却往往不及欧洲?答案或许就在于,我们的乡村在建筑景观、生活方式乃至旅游业态的营造中,审美维度严重缺失。

今天,菱角岔村“屿菱社”的年轻人,在当地政府与村委的支持下所进行的探索,正是一场旨在弥补这一缺失的宝贵实验。他们试图回答:如何在现代生活中重建乡村的审美价值?如何让家园既保有地域特色,又焕发时代光彩?“乡村新模样——画布上的湖乡菱角岔”油画写生展,正是用艺术的笔触,为这场充满激情的实践所描绘的初始肖像,也是为其留下的第一份视觉文献。我们期待,这些画布上的光影色彩,不仅能记录变化,更能引发思考,唤起更多人对乡村未来之美的关注与追寻。

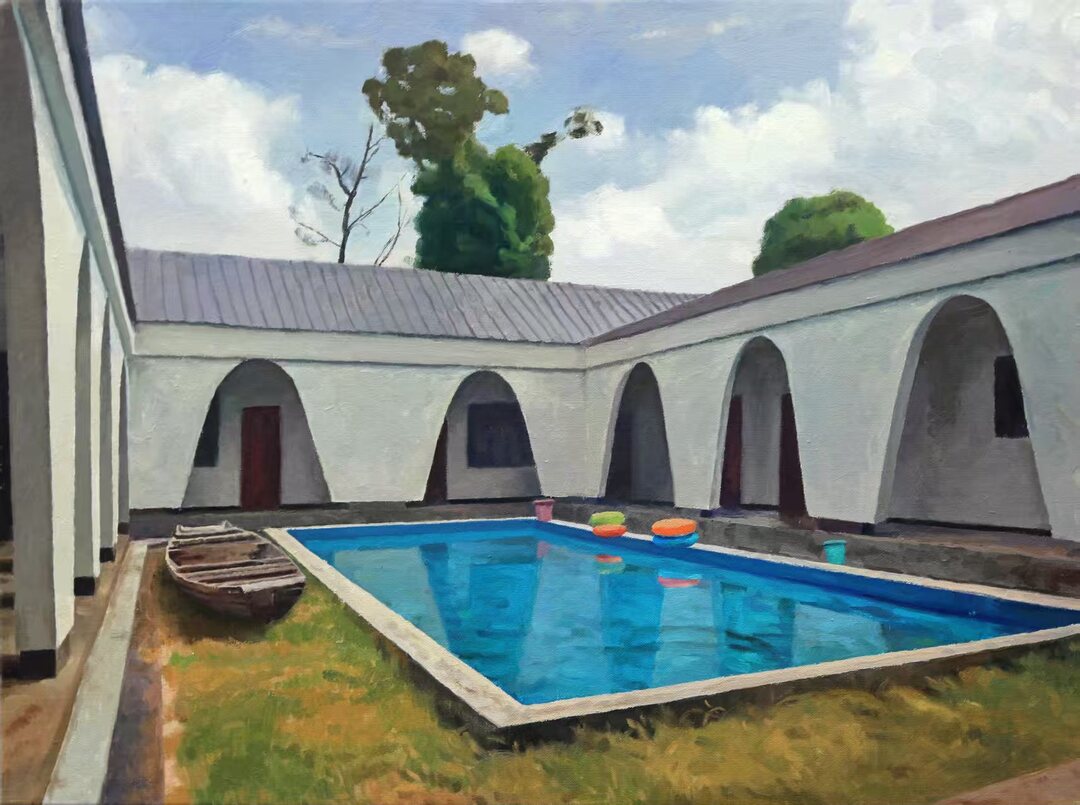

石 强 屿菱社的院子 45cm×60cm 布面油画

石 强 屿菱社的院子 45cm×60cm 布面油画

赵 墨 寂静的环湖路 40cm×50cm 布面油画 2025.jpg

赵 墨 寂静的环湖路 40cm×50cm 布面油画 2025.jpg

林志军 细雨洗古塔 50cm×60cm 布面油画

林志军 细雨洗古塔 50cm×60cm 布面油画

蔡国胜 水畔村舍 50cm×60cm 布面油画

蔡国胜 水畔村舍 50cm×60cm 布面油画

陈晓声 屿菱社远 50cm×60cm 布面油画

陈晓声 屿菱社远 50cm×60cm 布面油画

黎柯汝 泉交河北闸24cmx30cm

黎柯汝 泉交河北闸24cmx30cm

彭 慧 清新·屿菱社 30cm×50cm 布面油画

彭 慧 清新·屿菱社 30cm×50cm 布面油画

谭 杰 菜园·一 60cm×60cm 布面油画

谭 杰 菜园·一 60cm×60cm 布面油画

高 山 荷塘湿地 50cm×60cm 布面油画

高 山 荷塘湿地 50cm×60cm 布面油画

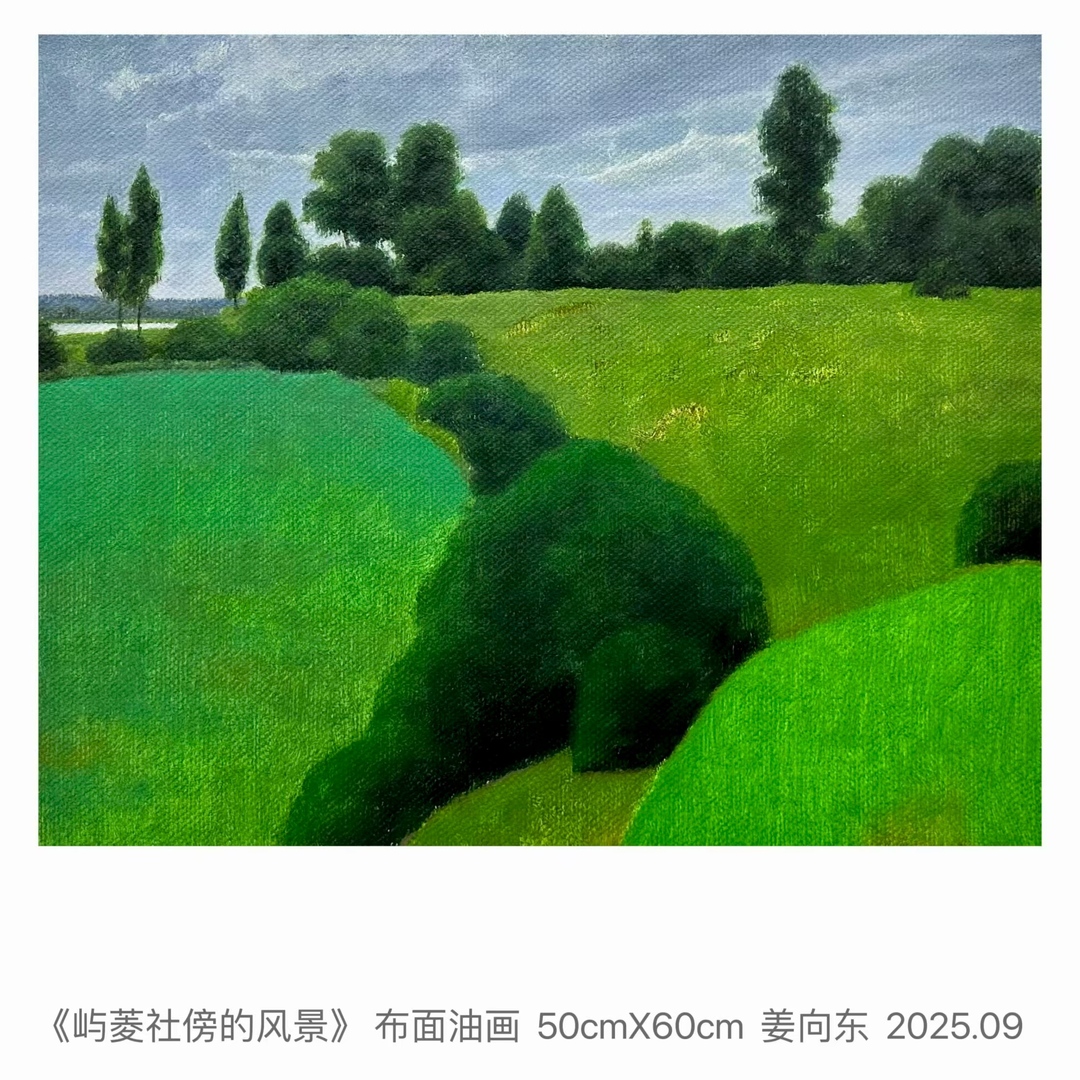

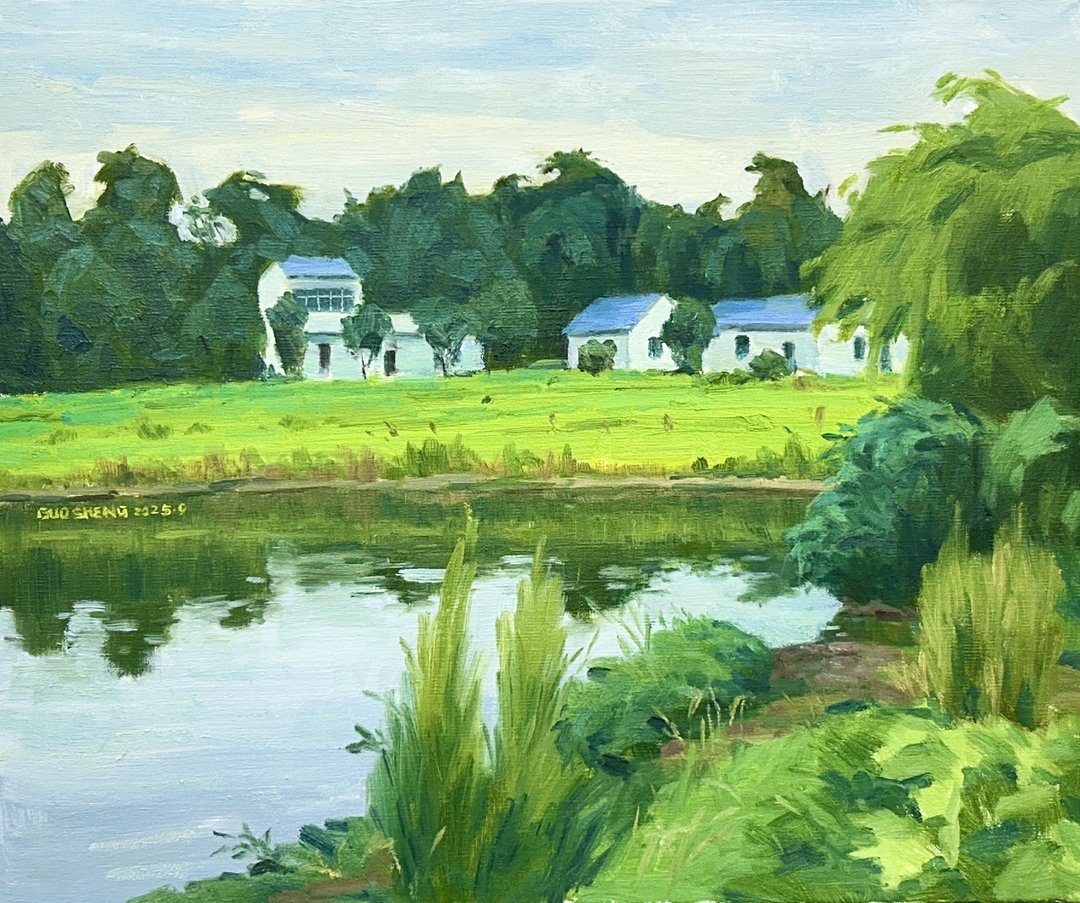

郭翔生 来仪湖风光 50cm×60cm 布面油画

郭翔生 来仪湖风光 50cm×60cm 布面油画

彭 关 秋水鱼获 50cm×60cm 布面油画

彭 关 秋水鱼获 50cm×60cm 布面油画

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号