湖南文联 2025-09-18 10:49:13

每个人的声音都值得被听见——评电影《独一无二》

文 | 蒋华

《独一无二》是一部改编电影,原片是法国电影《贝利叶一家》。有人觉得,这片子改“烂”了,我倒是觉得,改得很“本土化”,也揭示了很多问题和现象。《独一无二》这部影片,最出彩的地方,就是没把听障家庭当“苦情标本”,反而扒开了更疼的真相。有些时候,健全人的声音,比听障者更难被听见。喻延的翻译机人生、叔叔的边角料童年,这些都是我们熟悉的生活。

一、被“懂事”捂住的声音

主角喻延,17岁的姑娘,本该是课间跟闺蜜聊八卦、放学追爱豆、偷偷写点小情诗的年纪,却成为家里的“人形翻译软件”。不是自愿的那种,是被架在火上的“不得不”。因为除了她,家里都是听障人士。

喻延的时间被撕成了碎片,每一片都得用来“服务家人”,她没有自己的时间,甚至也没有自己的空间。亲情成了沉重的羁绊,责任成了压得喘不过气的负担。爸妈总说“家里离不开你”,可没人问过“你想不想离开”。

在报考大学时,父母的要求是“高考就报本地的大学吧,离家近,平时还能回家帮衬帮衬。”在这种家庭里,“懂事”就意味着“牺牲自己”。你想为自己活?那就是“不懂事”“白眼狼”。喻延就像个被按了静音键的收音机,心里的歌再好听,也只能自己听,不敢外放。喻延的静音,不是自己按的,是整个家庭氛围逼的。

这样的家庭可能不具太大的代表性,但肯定也不是个例,电影让我们看到了沉默的少数人,她们也应该像喻延一样被看到、被关注、被帮助,她们的声音不该被捂住,而应该被倾听、被理解、被尊重。

二、被“牺牲”淹没的声音

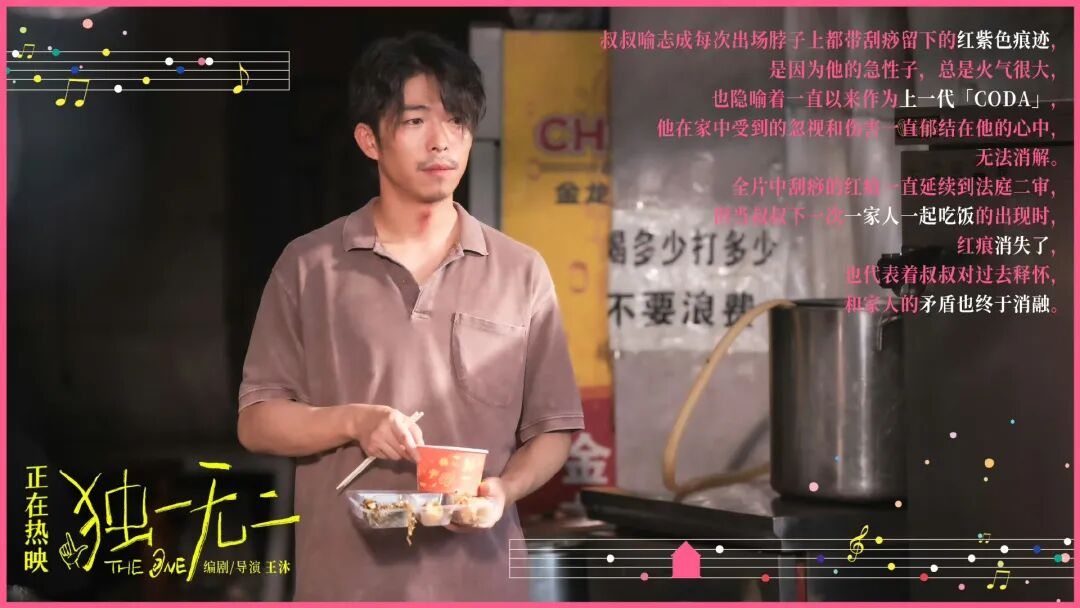

很多人看电影时,觉得叔叔喻志成是“反派”。哥哥家都这样了,他还来争房产,太冷血了。可你要是扒开他的童年,就知道他那不是“争房产”,是“争口气”,争“我也是我爸的儿子,我也有话要说”。

喻志成跟喻延一样,也是家里的健全人,可这“健全”没给他带来好处,反而成了“原罪”。小时候,爸爸总把好吃的先给哥哥,理由是“你哥听不见,你得让着他”;上学时,哥哥想买新书包,爸爸立马掏钱,他想要个文具盒,爸爸却说“凑合用吧,家里钱得先紧着你哥”;就连找工作,爸爸都让他选离家近的,理由是“你哥以后需要你帮衬”。

叔叔是喻延的过去式,喻延是叔叔的未来式。两个人的人生在很多方面其实是重叠的,互为镜像。因为自己的遭遇,他不想看到侄女重蹈覆辙,才会对喻延说,“你赶紧跑,离这个家越远越好,别跟我一样,一辈子被捆在这。”

初看时,可能觉得喻志成“冷漠”“自私”,但“不经他人苦,莫劝他人善”。若是自私,他很多年前就反抗了,就离家出走了,还会等到现在?

很多人都关注喻延的委屈、叔叔的不甘,却没人注意到喻延妈妈的声音。她作为听障人士,其实也有很多话没说出口,很多愧疚藏在心里。

在一个家庭中,可能总有一两个人的声音,显得不重要。其实,他们不过是被“家庭责任”“人情世故”给压下去了。大家都觉得“你该牺牲”“你该懂事”,却忘了“牺牲”久了,人会累;“懂事”久了,人会寒心。

三、被“亲情”锁住的声音

电影里最让人难受的,不是喻延的委屈,也不是叔叔的不甘,而是父母的“爱”。他们明明是为了喻延好,却用错了方式,把“爱”变成了“枷锁”,把喻延的声音锁在了心里。

喻延的爸妈爱不爱她?肯定爱。可他们的爱,太“重”了,重到让喻延喘不过气。他们不让喻延考外地的音乐学校,不是“自私”,是“怕”。怕女儿走了,家里没人跟外界沟通;怕女儿一个人在外受委屈;怕女儿学音乐没前途,以后过得不好。他们觉得“让女儿留在身边,找个安稳的工作,就是对她好”。

电影中,还有一个非常巧妙的“声音”,那就是电影的配乐,那些人物没说出口的话,都藏在配乐里。电影结尾,喻延去考音乐学院,唱自己写的歌的时候,配乐突然升调,变得特别有力量。她唱到“我想飞,飞向远方,也想回,回到家乡”时,不但被亲情锁住的声音被释放,爱也画成一个圆,形成了闭环。

《独一无二》把中国家庭的“痛点”抓得很准。电影中喻延的委屈、爸妈的无奈、叔叔的不甘,都是咱身边可能发生的事。这部电影并不“鸡汤”,它没告诉你“加油就能成功”,也没告诉你“家人永远是后盾”,它只告诉你“你的声音值得被听见,你的存在很重要”。

每个人都有说“我想”的权利,每个人都有被听见的资格。你可以唱歌,可以远走,可以做任何你想做的事。因为你是独一无二的,你的声音,值得被全世界听见。这就是这部电影最大的贡献。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号