中国新闻网 2025-09-18 10:47:12

文|张志君

引言:心灵与自然的共鸣

在东方文明的智慧长河中,写意精神犹如一条清澈的溪流,滋养着中华民族的审美心灵。这种精神不仅体现在艺术创作中,更是一种独特的世界观和生命态度。当我们深入探究写意精神的本质时,会发现其与老庄哲学有着深刻的内在联系,这种联系不仅塑造了中国艺术的独特面貌,更指引着一种与自然和谐共处的生活方式。

写意艺术的核心在于心灵与自然的深度对话。画家在创作过程中,不是简单地摹写自然,而是通过心灵的感悟,与自然建立起一种神秘的共鸣。这种创作方式超越了技巧的层面,进入了一种物我两忘的精神境界,最终创造出既能表达个人情感,又能传达自然神韵的艺术作品。

道法自然的美学要义

老子曰:"人法地,地法天,天法道,道法自然。"这句话揭示了写意艺术最根本的创作原则。在道家看来,自然是最高法则,人类的一切活动都应当顺应自然,而不是违背自然。写意艺术正是这一哲学思想在艺术领域的完美体现。

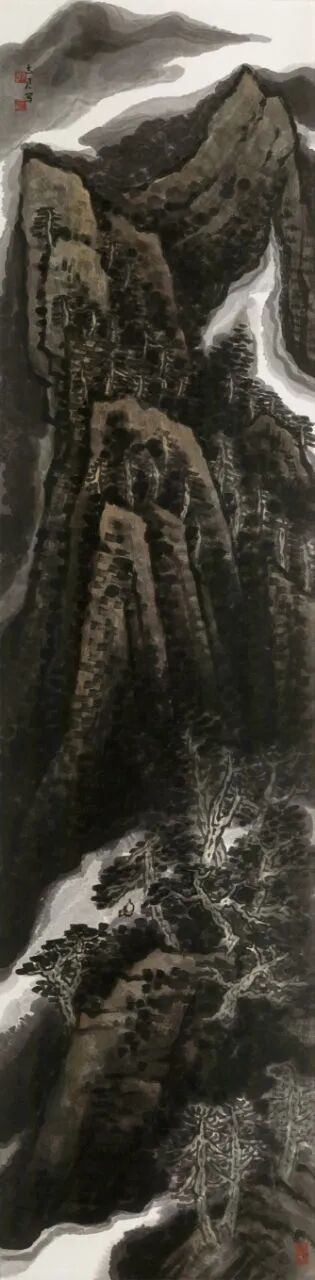

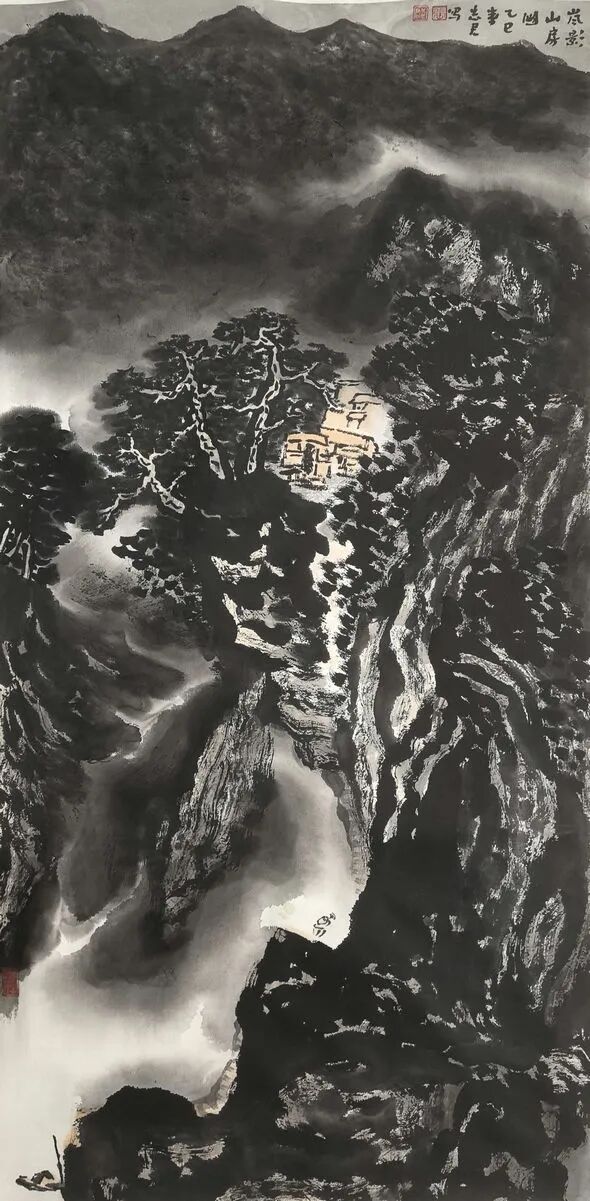

画家在创作时,追求的不是对自然的机械复制,而是对自然之道的体悟和表达。他们通过长期的观察和内心的沉淀,达到"胸有丘壑"的境界,最终在创作中实现心手相应、物我合一的艺术效果。这种创作过程本身就是对道家"无为而治"思想的实践——不是刻意为之,而是自然流露。

唐代画家张璪提出"外师造化,中得心源"的创作理念,精辟地概括了写意艺术的本质特征。画家既要向自然学习,观察自然的形态和规律,又要将外在的自然景象内化为心中的意象,最后通过艺术语言将其表现出来。这个过程完美地体现了道家"天人合一"的思想。

笔墨复体的哲学意蕴

"笔墨复体乃写意之魂"这一艺术感悟,深契中国写意美学的精髓。笔墨之"复体",首先呼应老子"反者道之动"的宇宙观。《道德经》云:"万物并作,吾以观复。"此处的"复",既是循环往复的运动规律,也是回归本真的终极指向,与笔墨创作中层层累积、不断回归的实践过程若合符节。

更深一层,笔墨复体体现了"有无相生"的辩证智慧。老子曰:"有无相生,难易相成。"在水墨艺术中,笔为实有,墨为虚无;线为实有,染为虚无。画家通过笔墨的反复叠加与虚实相生,在"复"的运动中实现实者虚之、虚者实之的转化,最终抵达"大象无形"的至高艺术境界。

从修养论角度观之,笔墨复体更是体道修心的工夫路径。《庄子·养生主》中庖丁解牛"技进乎道"的境界,正与画家通过笔墨反复锤炼而超越技术局限、进入"以神遇而不以目视"的创作状态相呼应。这种日复一日的笔墨修习,即是庄子所谓"心斋坐忘"的实践工夫——通过笔墨的重复锤炼,涤除机心巧智,回归本心之虚静明澈。

笔墨复体还暗合《易经》"往复循环"的宇宙规律,表现为笔与墨、水与色、浓与淡等对立元素的相生相克、循环往复。画家在往复用笔中体认天地节律,在层层渲染中参悟造化玄机。

故此,"笔墨复体乃写意之魂"实为深得道家三昧的体悟。它启示我们:写意之魂不在形式之新奇,而在笔墨往复中体认天道;不在表象之逼真,而在虚实相生中呈现本真。通过笔墨的反复修行,画家得以超越技之局限,进入道之境界,使创作成为天人合一的实践。

身心相印的创作境界

写意艺术的至高境界在于身心相印,心手相通。画家在创作时,需将全身之气汇聚于笔端,使丹田之气自然流露于笔尖。这种状态下创作出的线条,方能如锥画沙,入木三分,既有力度又不失灵动。唐代书法家颜真卿在《述张长史笔法十二意》中记载的"锥画沙"笔法,正是这种境界的最佳诠释——线条沉实厚重,如铁锥划沙,两侧沙粒自然隆起,形成含蓄而富有张力的中线。

这种身心合一的创作状态,要求画家达到"气沉丹田,力透纸背"的境界。清代画家石涛在画语录中强调:"作画者,心也,手也,笔也,墨也,四者相得则法备。"只有当心、手、笔、墨四者完美融合,画家才能进入物我两忘的创作状态,使笔下的每一根线条都蕴含着生命的律动。

物我两忘的精神体验

庄子在《齐物论》中提出"天地与我并生,而万物与我为一"的思想,这种物我统一的观念深深影响着写意艺术的创作。画家在创作过程中,往往进入一种物我两忘的精神状态,在这种状态中,主体与客体的界限消失,画家与描绘对象融为一体。

庄子讲述的"庄周梦蝶"故事,生动地表达了这种物我两忘的境界:"不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?"这种物我难分的体验,正是写意艺术家在创作中追求的理想状态。当画家全身心投入创作时,往往会忘记自我的存在,完全沉浸在艺术创作之中,达到与描绘对象合而为一的境界。

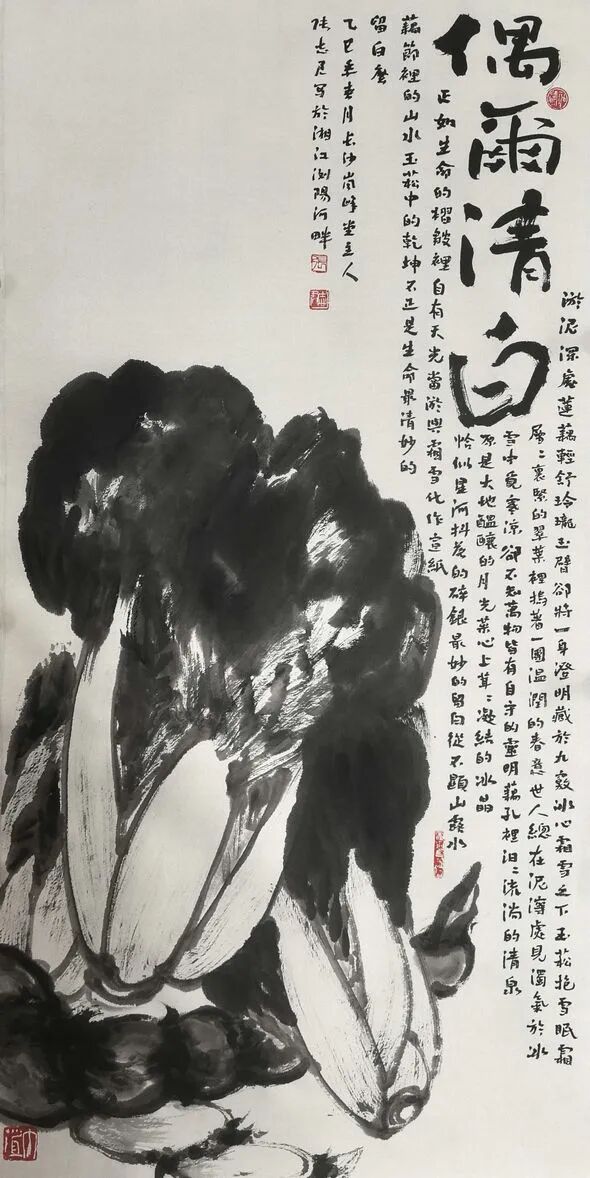

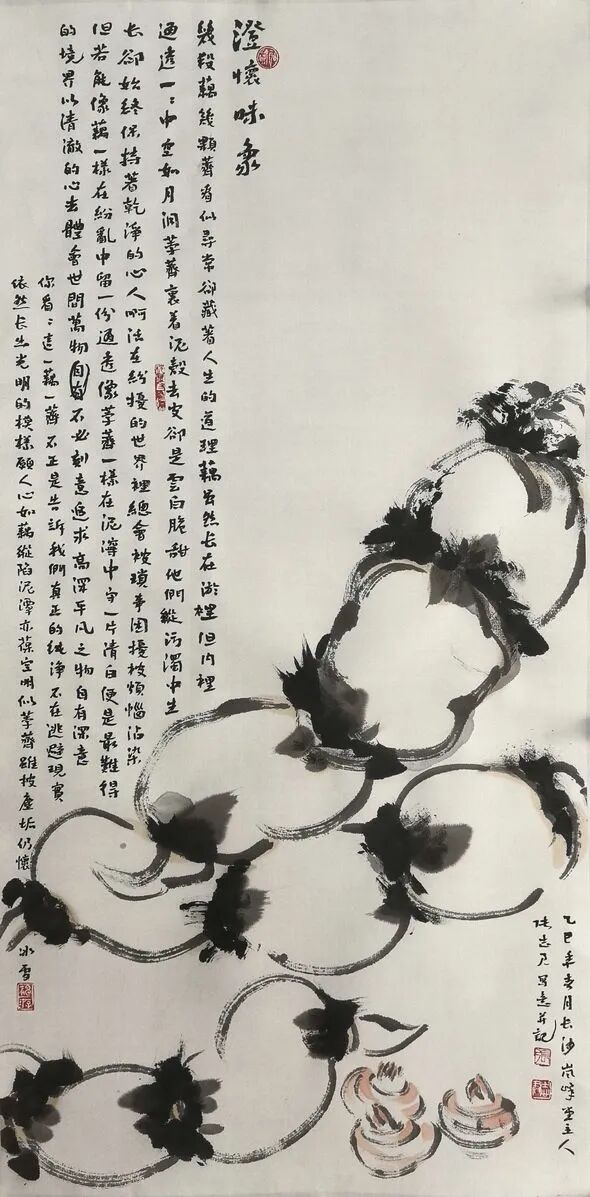

明代画家徐渭在创作大写意花卉时,常常进入一种忘我的状态。他的作品笔墨奔放,情感真挚,完全突破了形似的束缚,直达物象的神韵。观者在欣赏这些作品时,不仅能感受到花卉的生机,更能体会到画家创作时的那种物我两忘的精神状态。

心斋坐忘的修养功夫

庄子提出"心斋"和"坐忘"的修养方法,这些方法对于写意艺术家来说具有重要的指导意义。"心斋"要求人们保持心灵的虚静状态,排除杂念和欲望;"坐忘"则要求人们忘记自我的存在,与道合一。

写意艺术家在创作前,往往需要通过这些修养功夫来净化心灵,达到一种虚静明澈的精神状态。只有这样,才能更好地感悟自然的神韵,并在创作中将其表现出来。清代画家石涛强调"一画之法,乃自我立",认为艺术创作应当从本心出发,保持心灵的纯净和自由。

从修养论观之,笔墨复体更是画家修身养性之途径。画家通过笔墨的反复实践,达到"指与物化"的境界,使笔墨不再受制于主观刻意,而成为自然流露。这种修炼过程,正是庄子所谓"心斋坐忘"的功夫——通过笔墨的重复锤炼,忘却世俗成见,涤除机心巧智,回归本心之虚静明澈。

虚实相生的艺术表现

老子说:"凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。"这句话深刻地揭示了"有"与"无"的辩证关系。在写意艺术中,这种思想表现为对虚实的巧妙运用。

写意画家特别注重留白的处理,空白不是画面的空缺,而是意境的延伸。通过虚实结合,画家创造出比满构图更为深远的艺术空间。宋代画家马远、夏圭被称为"马一角"、"夏半边",他们的画作往往只画景物的一角或一边,留下大量空白,这些空白代表着水、天、云、雾,或者是无限的意境。

笔墨复体亦合于东方哲学中的"圆融"智慧。在华严宗"一即一切,一切即一"的观照下,每一笔墨既是独立存在,又与其他笔墨相互含摄、彼此映照。在反复书写中,笔墨间形成无尽的因缘网络,每一笔都蕴含着整体之神韵,整体又体现在每一笔之中。

返璞归真的审美追求

老子提倡"返璞归真",主张回归到最本真、最自然的状态。这种思想深刻影响着写意艺术的审美追求。写意艺术不追求繁复的技巧和华丽的效果,而是注重表现事物的本质和神韵。

在许多写意作品中,我们可以看到一种稚拙天真的趣味。画家故意淡化技巧的痕迹,追求一种看似简单实则深远的艺术效果。元代画家倪瓒的作品就以简淡著称,他往往只用寥寥数笔,就能表现出深远的意境和高逸的情怀。

这种返璞归真的审美追求,反映了一种深刻的人生智慧。它提醒我们,真正的美不在于外在的华丽,而在于内在的真谛;不在于复杂的技巧,而在于纯粹的心灵。这种智慧不仅适用于艺术创作,也适用于我们的生活态度。

大道至简的表现智慧

老子说:"大道至简",这句话道出了写意艺术最重要的表现智慧。写意艺术不追求复杂和繁琐,而是力求用最简约的方式表现最丰富的内涵。

在写意画中,画家往往通过最经济的笔墨,表现出最深邃的意境。他们省略不必要的细节,抓住对象最本质的特征,通过写意的手法将其表现出来。明代画家徐渭的大写意花卉,往往只用几笔墨色,就能表现出花卉的神韵和生机。

这种大道至简的表现智慧,体现了一种高度的艺术概括能力。画家不仅要深入观察对象,把握对象的本质特征,还要通过艺术手法将其提炼和升华,最终用最简约的形式表现出来。这个过程需要画家具备深刻的洞察力和高超的表现力。

结语:心灵与自然的永恒对话

写意精神所蕴含的智慧,不仅是一种艺术创作的原则,更是一种生活态度和人生哲学。"笔墨复体乃写意之魂"实为深得道家三昧的体悟。它启示我们:写意之魂不在形式之新奇,而在笔墨往复中体认天道;不在表象之逼真,而在虚实相生中呈现本真。

通过写意艺术的实践,我们能够更好地理解老庄哲学的深刻内涵,也能够找到一种更加智慧的生活方式。在这种生活方式中,我们不再与自然对立,而是与自然和谐共处;不再被外物所奴役,而是保持心灵的自由和独立。

写意精神就像一盏明灯,照亮我们回归自然、回归本真的道路。在这盏明灯的指引下,我们或许能够找到那个最初的自己,实现心灵与自然的永恒对话。这或许就是写意精神最珍贵的价值,也是东方智慧对人类文明最重要的贡献。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:中国新闻网

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号