湖南文联 2025-09-18 10:39:52

文|刘晓斌

乙巳仲夏,暑气在都市的钢筋水泥间蒸腾,柏油路反射着刺眼的光,连风都裹着燥热的尘埃。我终于卸下案头的繁杂,与家人驱车奔赴桂东——这片早有耳闻的“天然氧吧”,要在山水间寻觅写生的清凉,让笔墨随流云舒展。

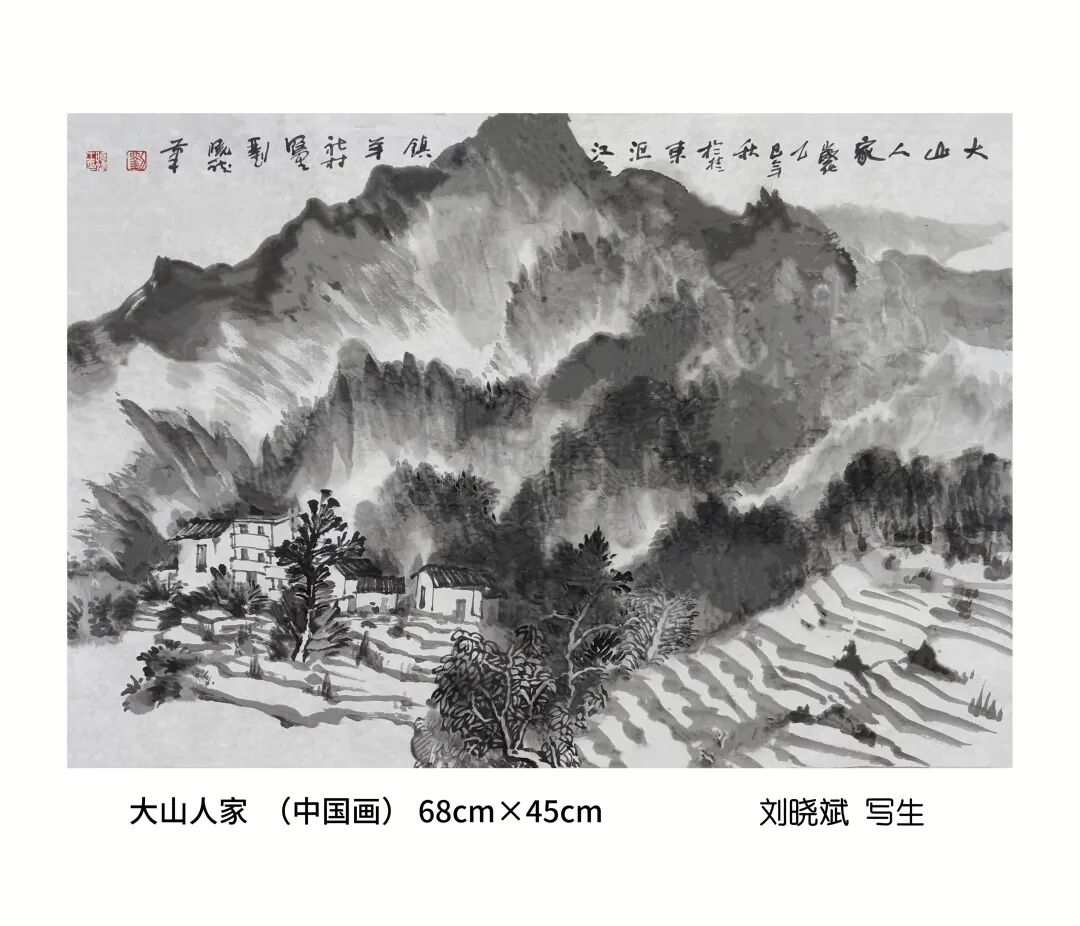

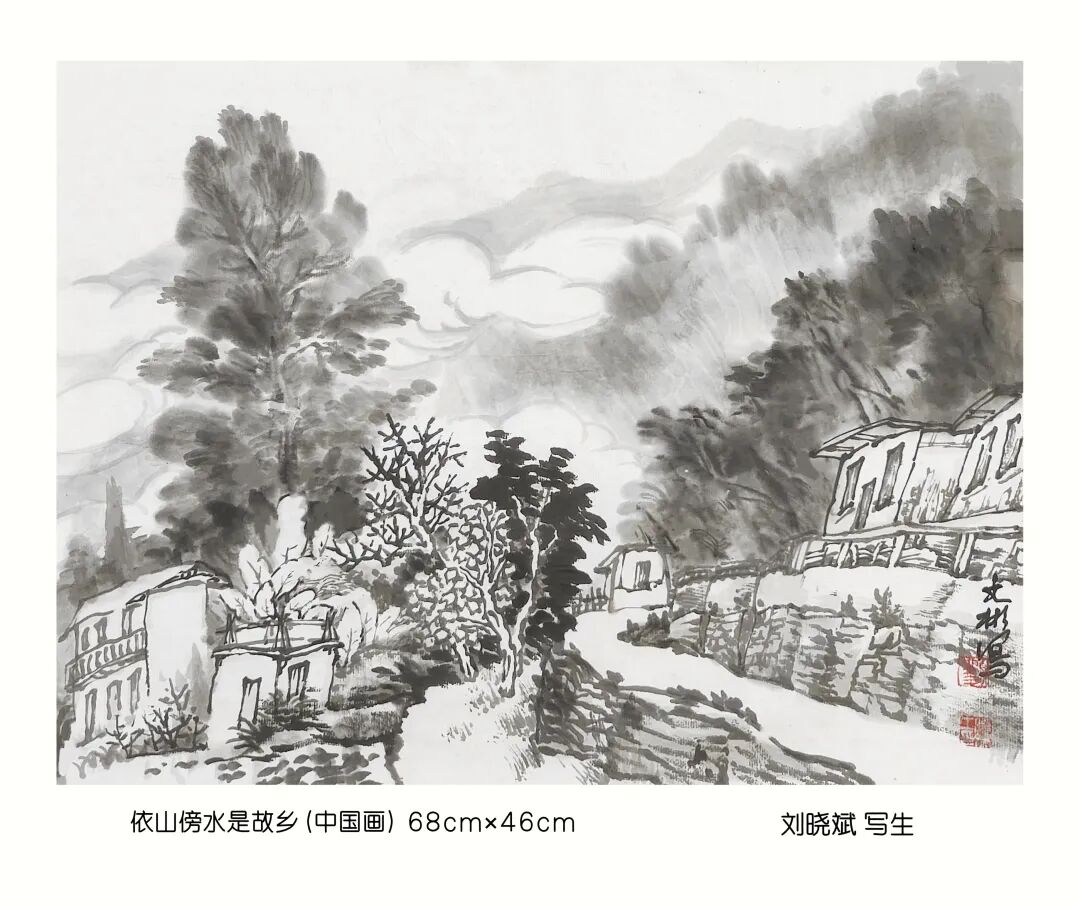

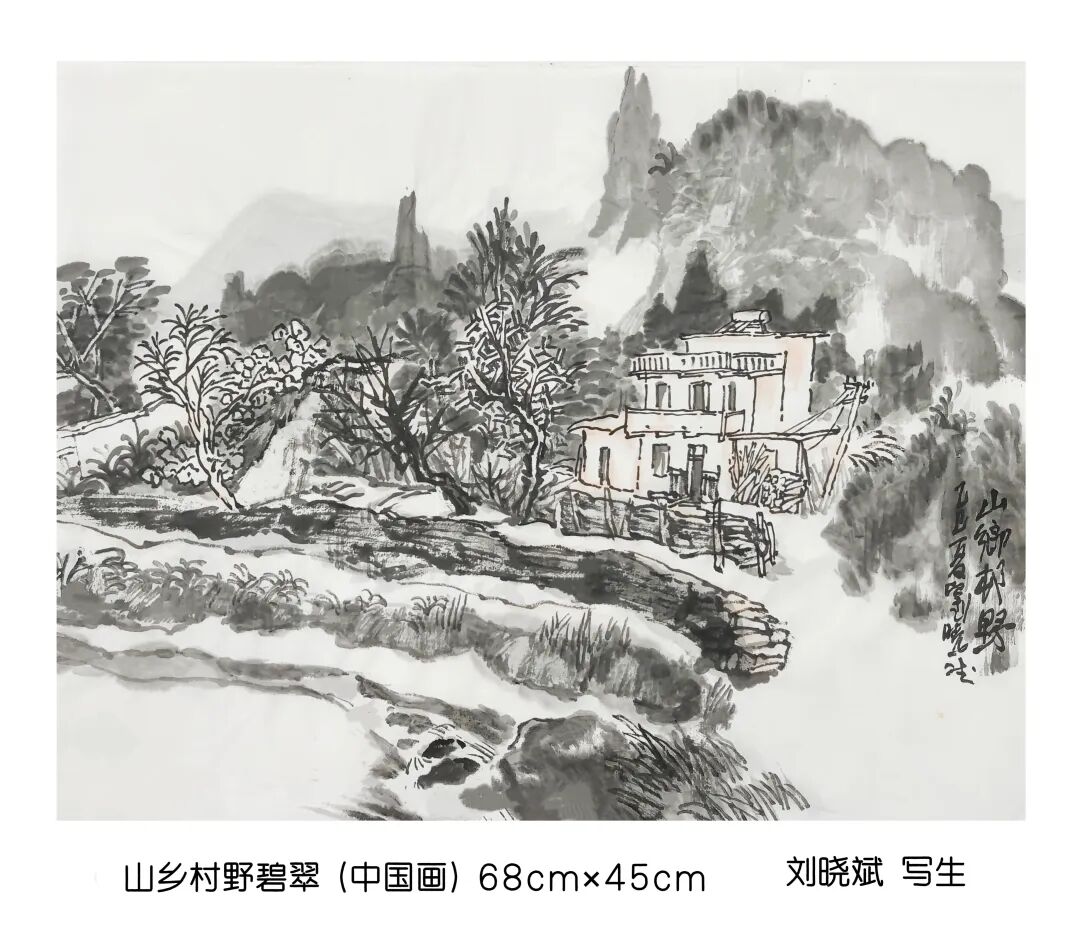

桂东的地貌,是造物主精心勾勒的褶皱,群山并非孤峰突起,而是连绵成起伏的黛色波浪,山脊线在云雾中时隐时现,像水墨画里未干的淡墨。山谷间藏着碧玉般的溪涧,水流绕着青石板蜿蜒,偶有碎石碰撞,便溅起细碎的水花。这里的气候最是宜人,清晨推窗时,山风裹着草木的清苦与水汽的微凉,沁得人肺腑通透,正午即便有日晒,也远不及都市的闷热,到了傍晚,更是要添一件薄衫才觉舒适。当地的百姓,像山间的竹子般质朴,见我们三五成群背着画夹路过,总会笑着递上一杯凉茶,说“山里潮气重,喝点祛祛湿。” 言语间没有生疏,只有山野间特有的热忱与亲和。

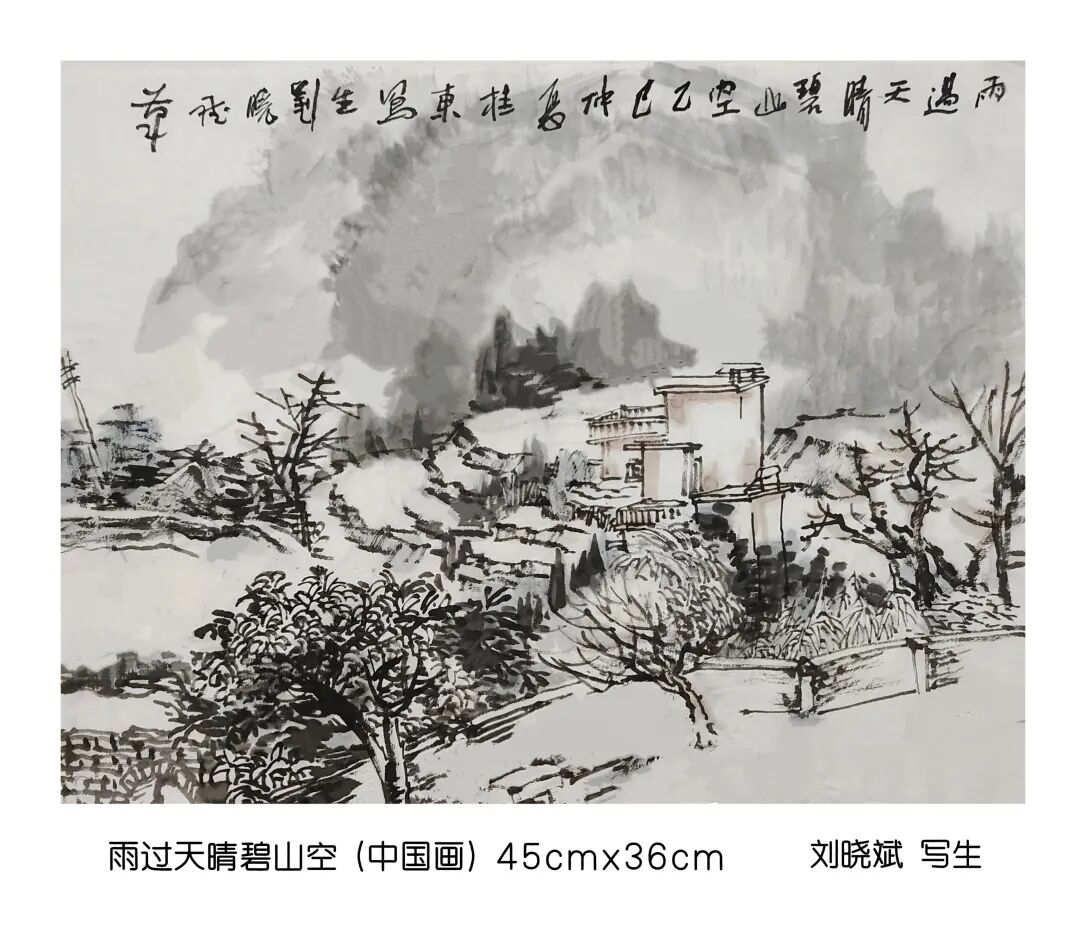

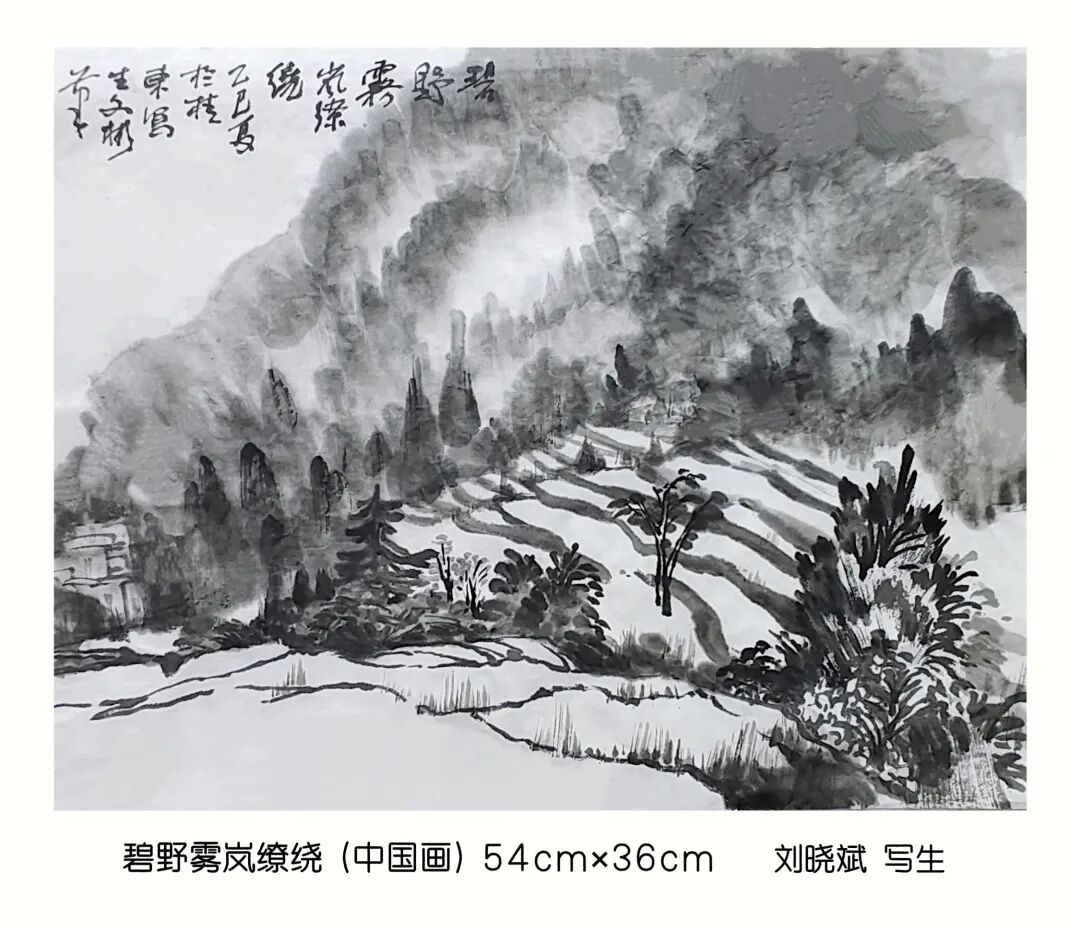

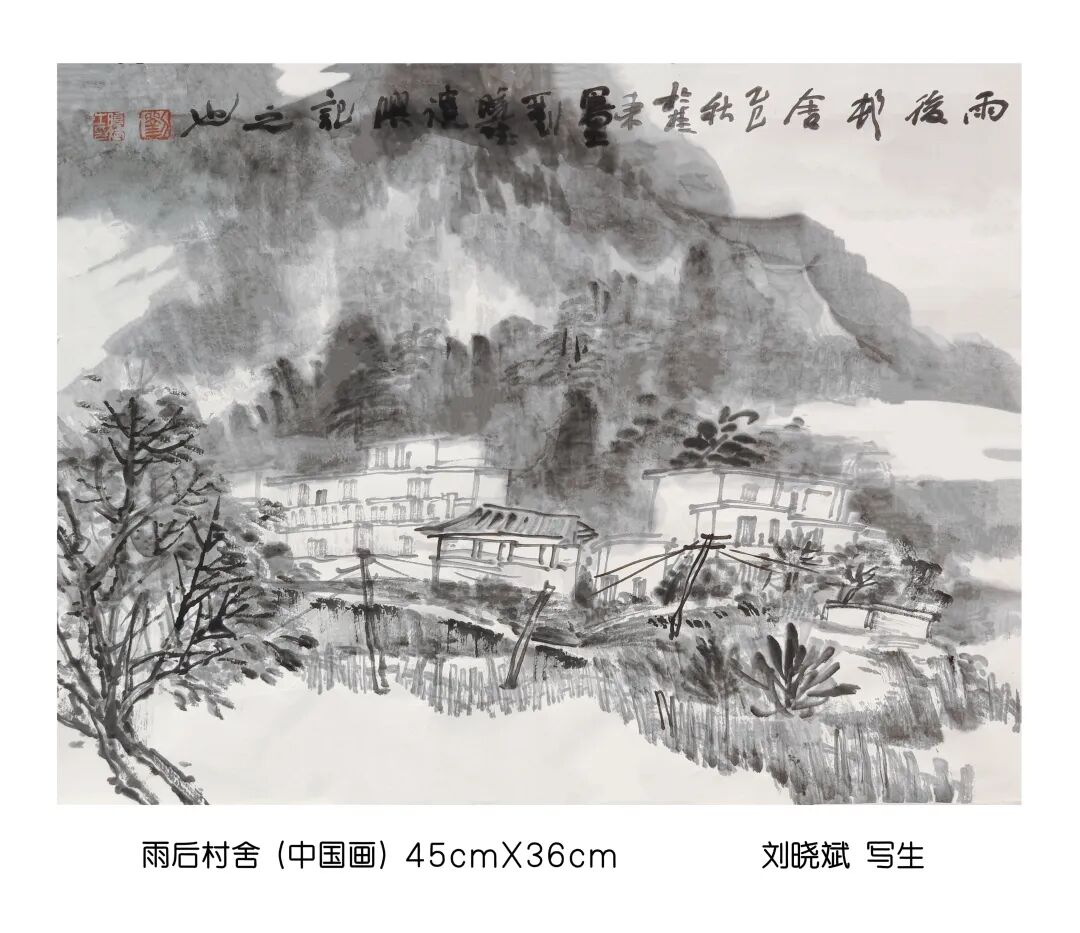

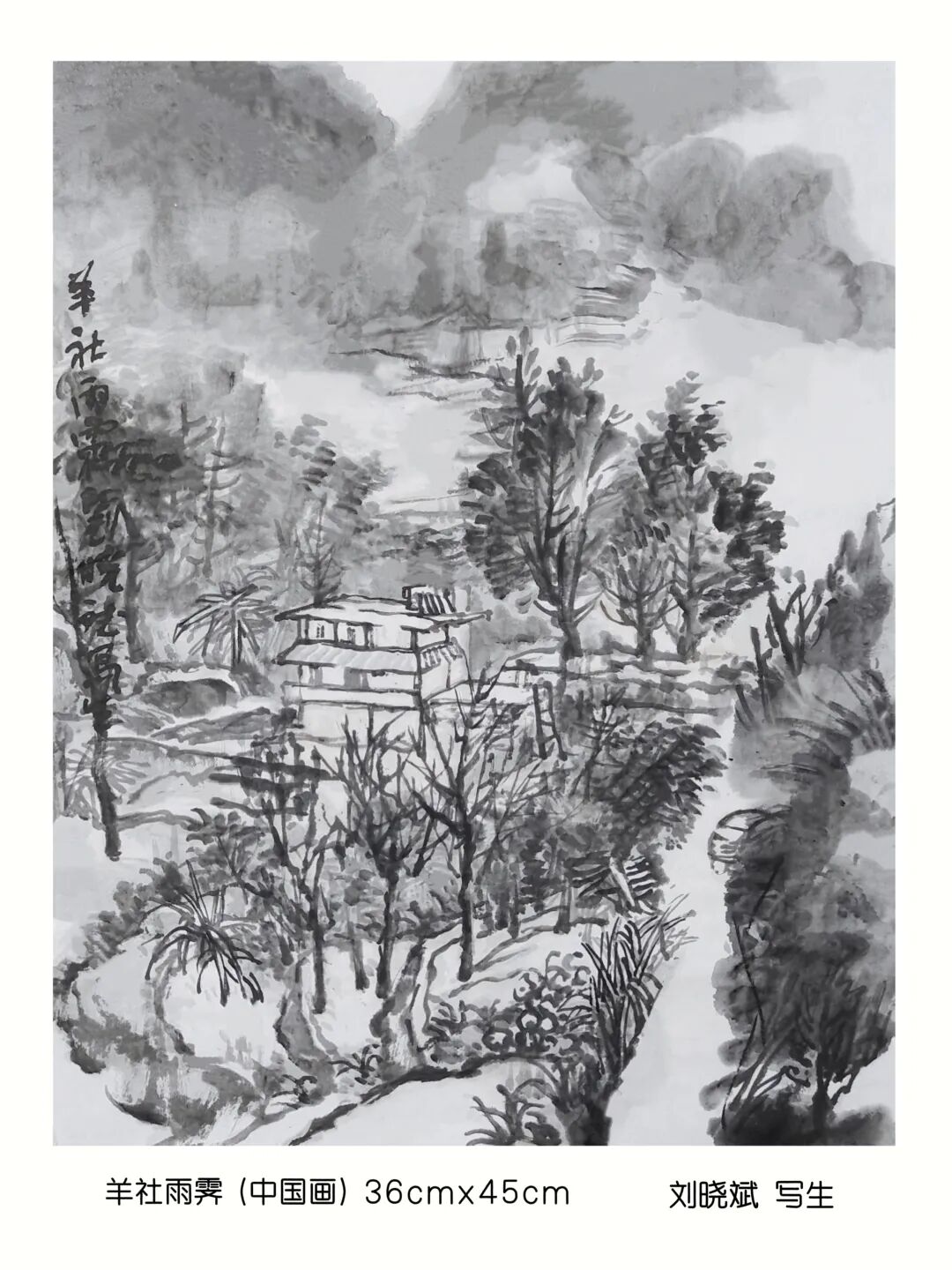

仲夏的桂东,总与雨相伴。往往是清晨还晴空万里,阳光把稻田里的稻穗照得金灿灿的,蝉鸣声在树梢间此起彼伏,连溪边的青蛙都跟着应和。可一到午后,云层便从山后涌来,先是远处的山尖被裹进雾里,接着雷声从天际滚过,豆大的雨点便砸了下来。雨来得急,去得也快,不过半个时辰,云层便裂开缝隙,阳光照射下来,给山间的云雾镀上金边。此时的桂东,最是动人——山谷间的云雾像流动的纱,缠着山腰缓缓游走,近处的竹林挂着水珠,叶片上的光影随云雾变幻;远处的村落若隐若现,白墙黛瓦在雾中只剩淡淡的轮廓,活脱脱一幅宋人笔下的“烟雨山水图”。

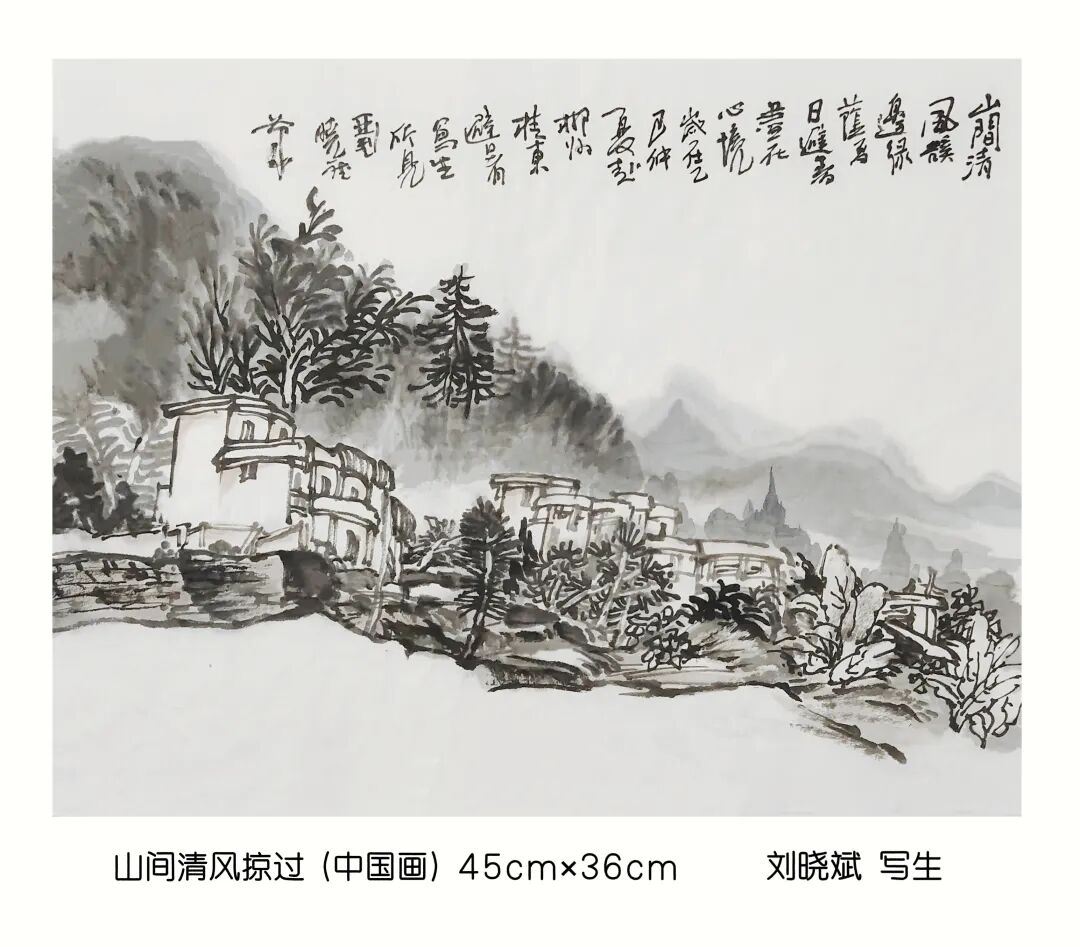

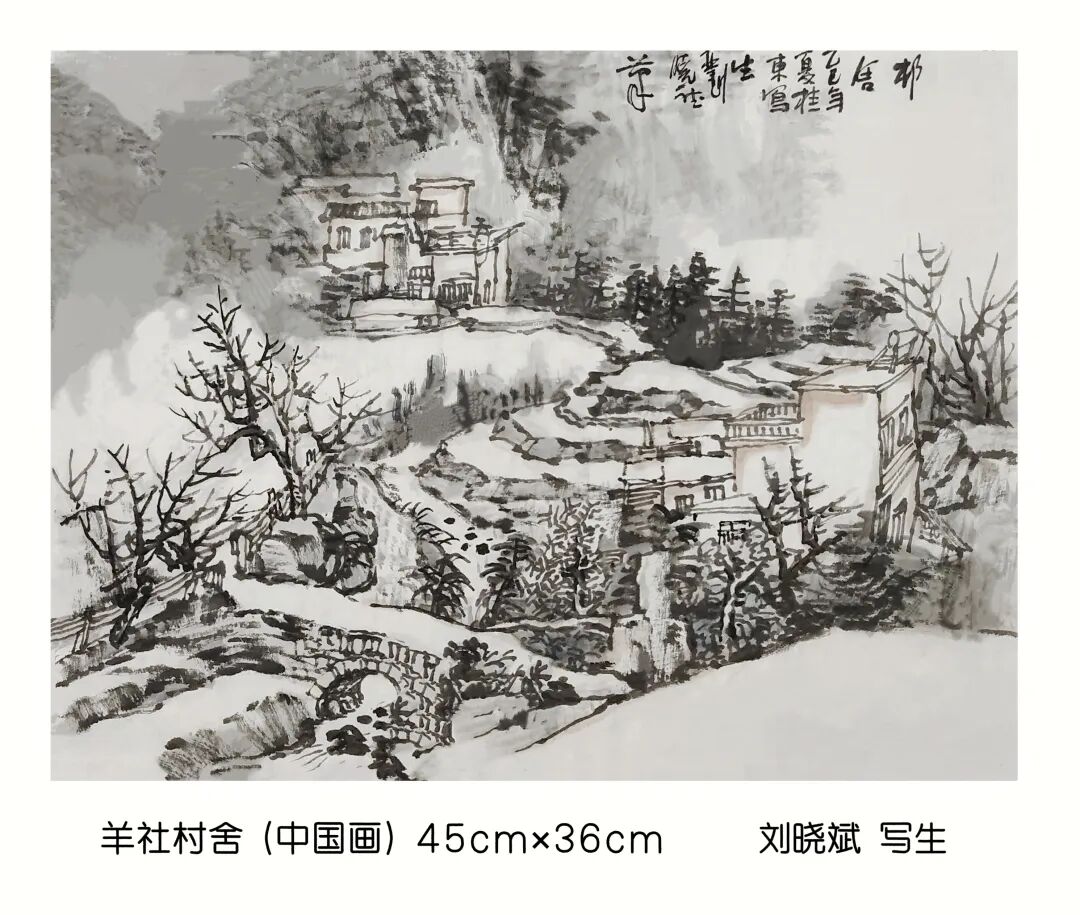

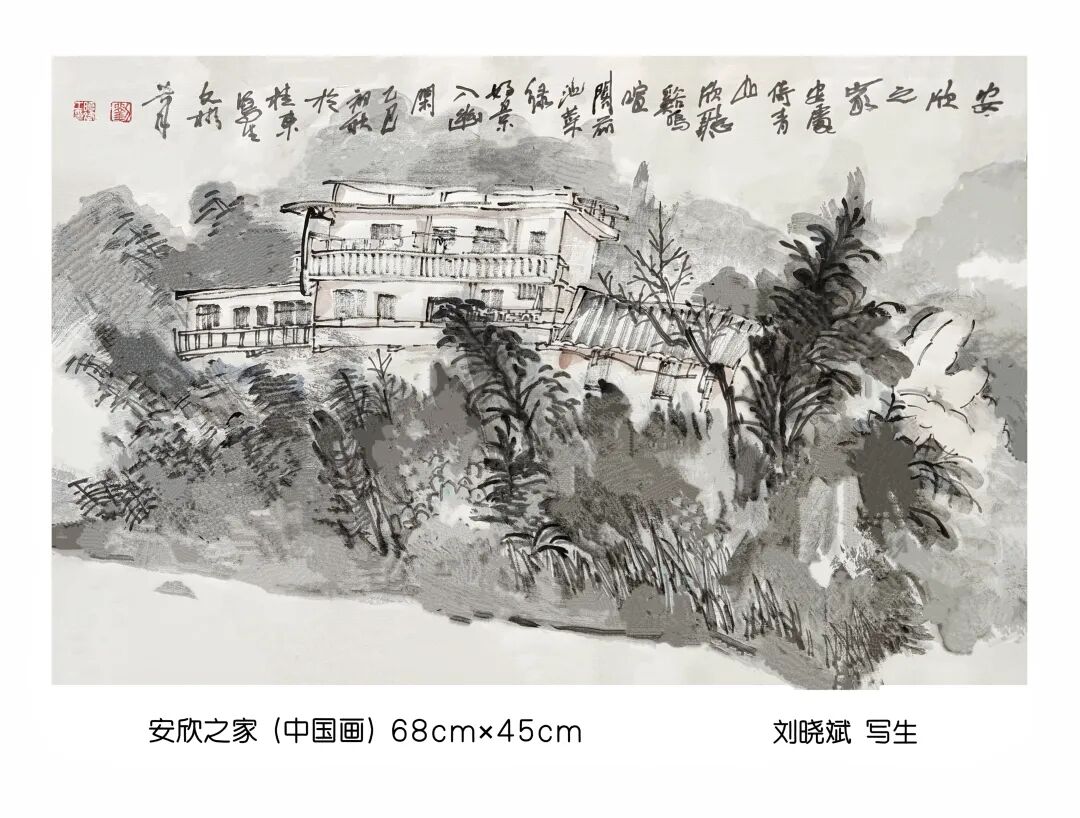

这样的场景,让我按捺不住提笔的冲动。每日清晨五点半,天刚蒙蒙亮,我便背着画具来到溪边的青石旁,铺开生宣,研好墨汁,先以“留白”手法勾勒天际的云雾,再用“破墨法”将远处山峦与近处的树林渲染出来,由浓到淡,由远到近,层层推进。桂东的山岩多覆着苔藓,墨色需淡而润,笔尖蘸少许花青,轻轻扫过纸面,便有苍润的质感。画溪涧时,不用浓墨,只以“飞白”笔法快速掠过,让线条带着水汽的灵动,再在纸边点几滴淡墨,似是水流溅起的涟漪。近处的庄稼地,用“点叶法”点出稻穗的密集,墨色从深到浅,藏着阳光照射的层次。村落的房舍则用“单勾”的笔法,线条要挺括却不僵硬,白墙以纸本身的白色为底,只在屋檐下晕开少许淡墨,便有光影的明暗。

水墨最能表现桂东的烟雨。雨过天晴时,我常蹲在民宿的顶层,看云雾漫过山谷,此时提笔,墨汁中要多加清水,让墨色在宣纸上自然晕化。远山用“淡墨渲染”,让山形融在雾中;近景的树木再用“积墨法”,先以浓墨画枝干,趁墨未干时再焦墨点叶,墨色交融间,便有雨后枝叶的湿润感;偶尔画到云雾缠绕的村落,会在墨色中加少许赭石,让白墙在雾中多一分暖意。每一笔落下,都不是刻意模仿,而是景致入眼、心意生情后的自然流露。望着山间独行的农夫,墨色便添了几分沉厚,连风吹过竹林的弧度,都化作笔底柔韧的线条。

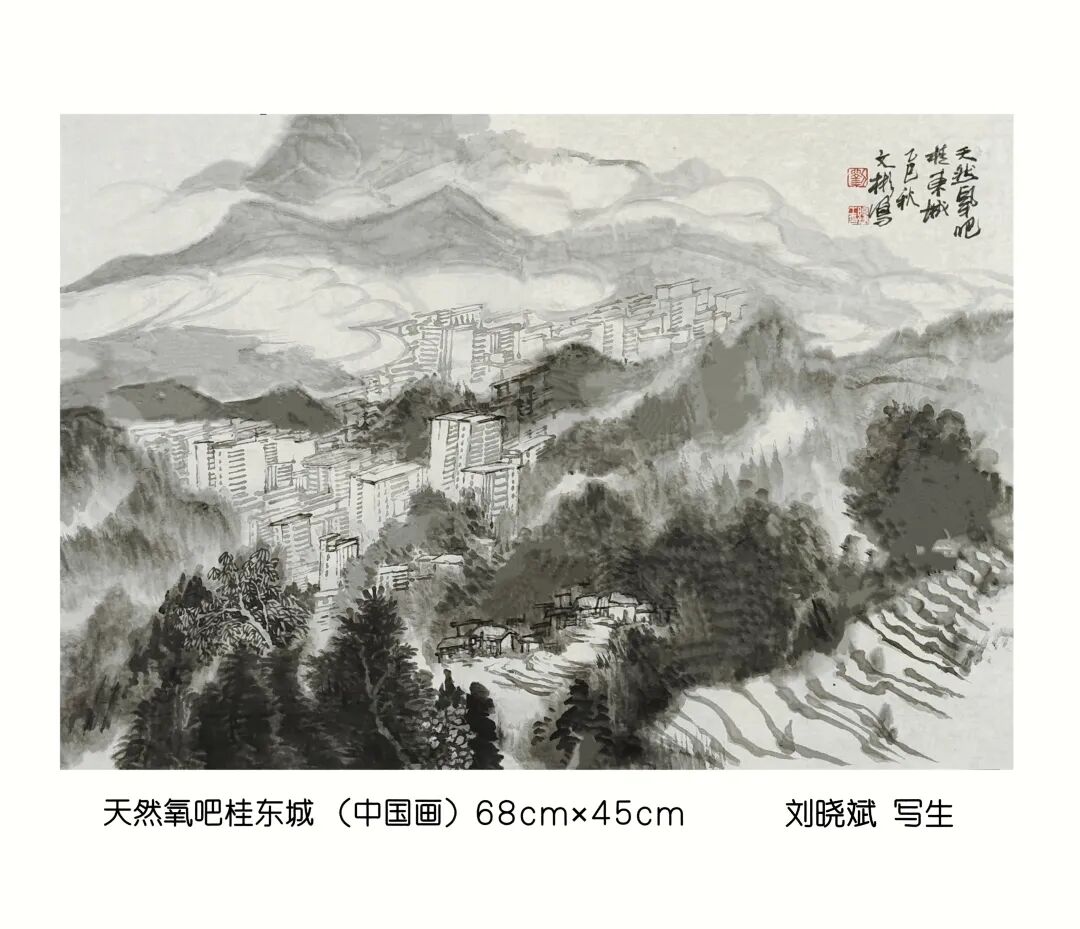

两个月以来的写生,我竟完成了一百多幅作品,有水墨、有线描,形式多样,远超最初的预计。这在我从艺的生涯中,是连续作画最多的一次。虽然数量有了,但画作的质量还有待于提升。摊开这一张张水墨习作,每一幅都藏着桂东的印记:有清晨稻田里的露珠,有雨后竹林间的光影,有暮色中村落的炊烟,还有溪边石上的青苔,最多的还是雨后的云烟。墨色浓淡间,是我对这片山水的眷恋;线条转折处,是我与自然的对话。那些在都市中被压抑的灵感,在桂东的山风中苏醒,那些紧绷的神经,在笔墨的流转中放松。

离开桂东那日,再看车窗外的群山,云雾依旧缠绕,蝉鸣依旧清脆。我知道,这次写生带回的,不只是这些画作,更是桂东的清风、云烟、溪水及淳朴和善良。这些都会藏在我的笔墨里,日后再提笔时,只需想起桂东的晨雾与溪声,便自有灵气从笔尖流淌而出。

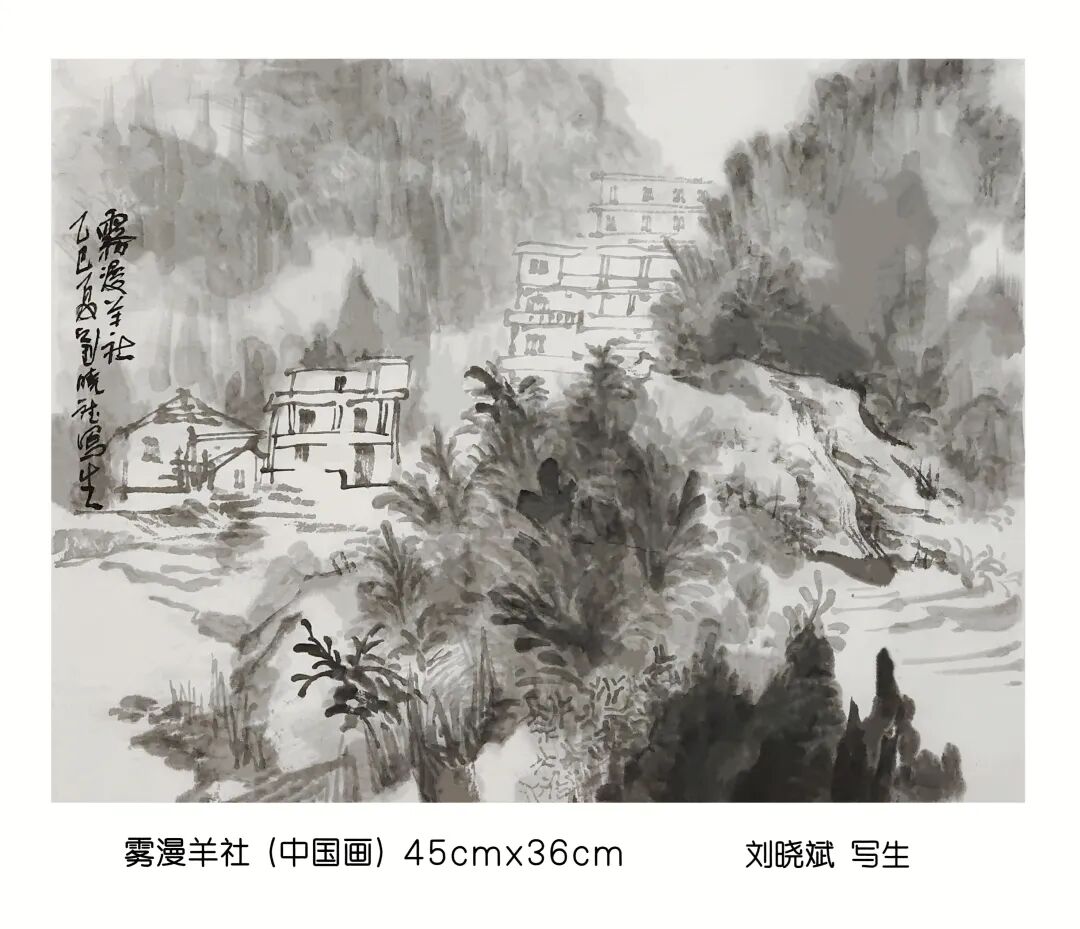

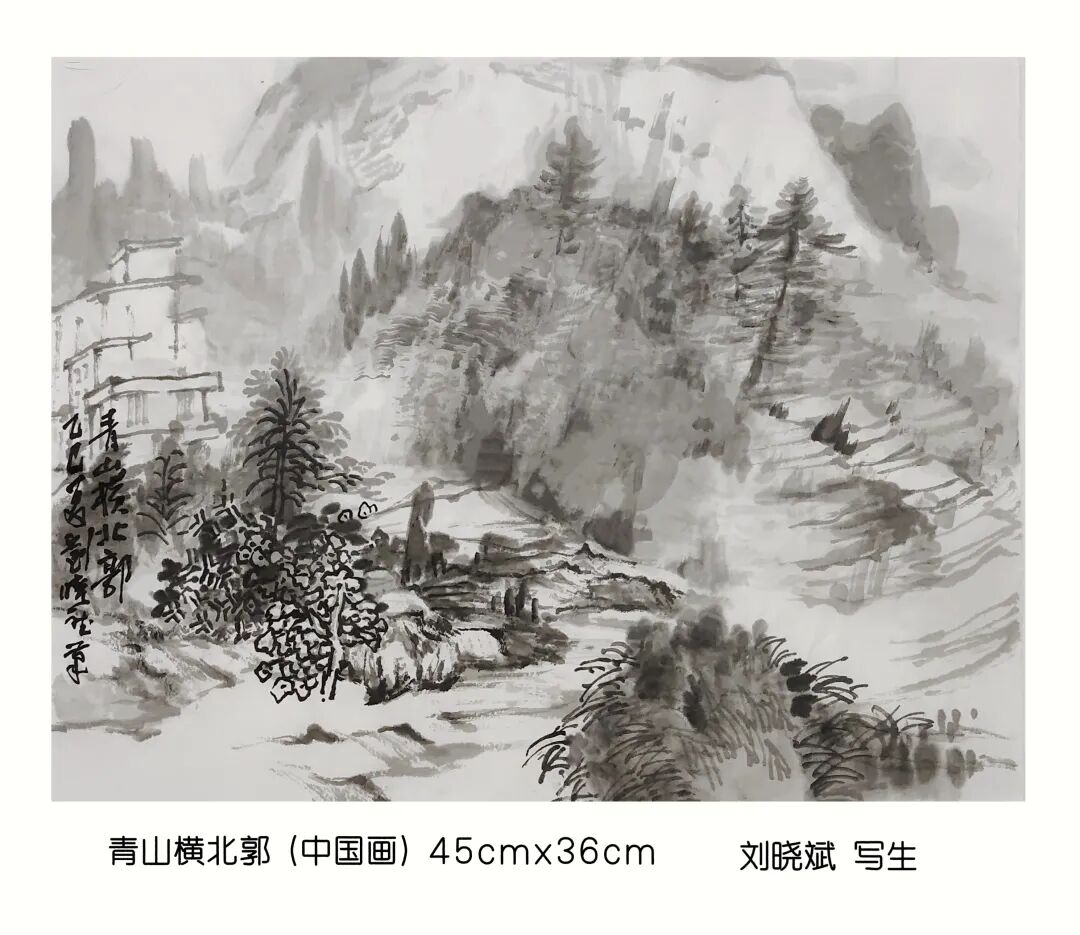

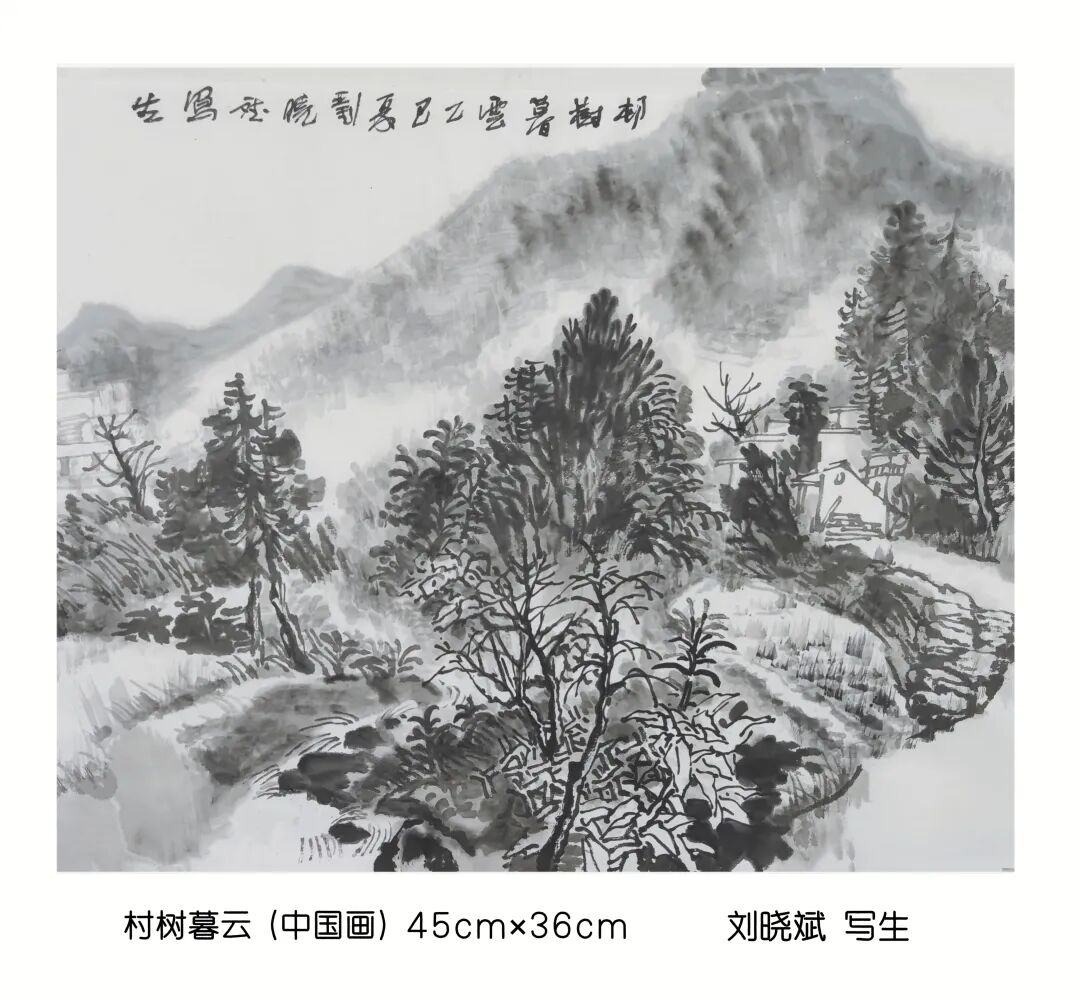

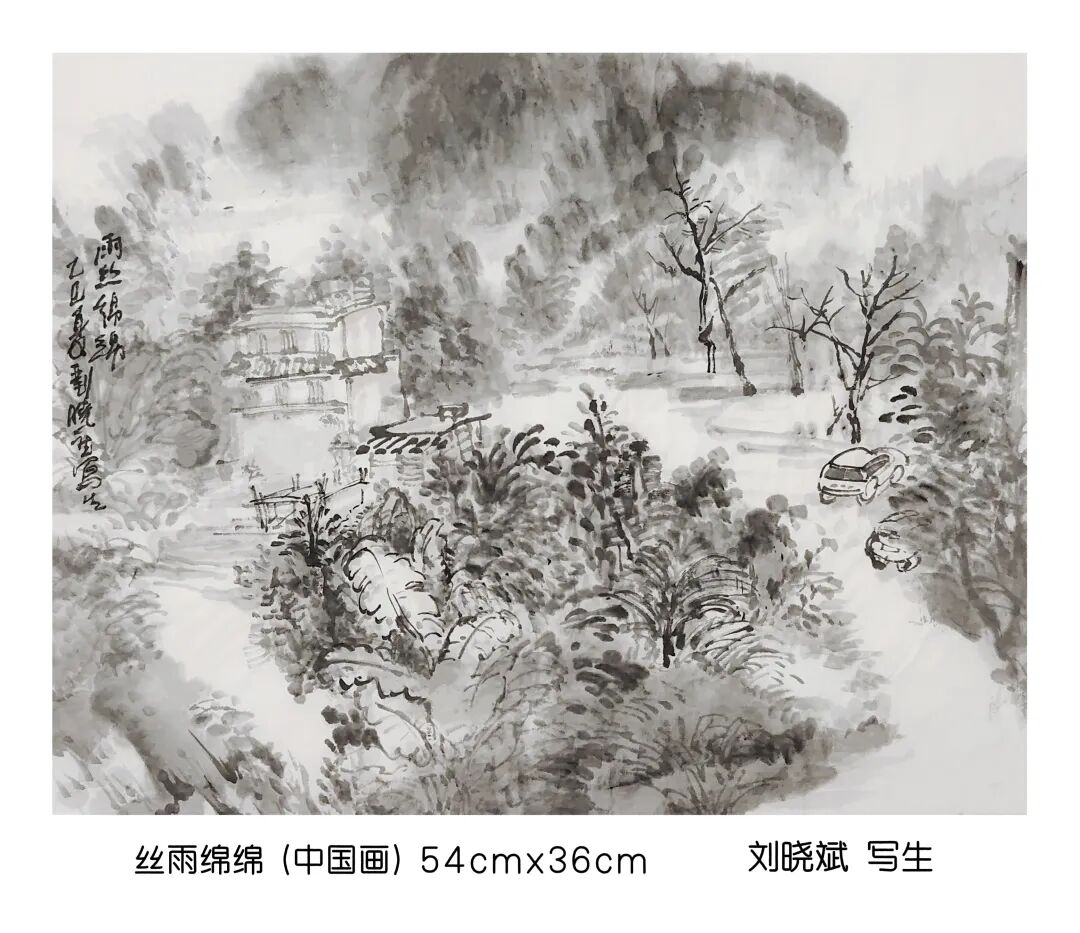

部分写生作品欣赏

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号