湖南文联 2025-09-18 10:30:19

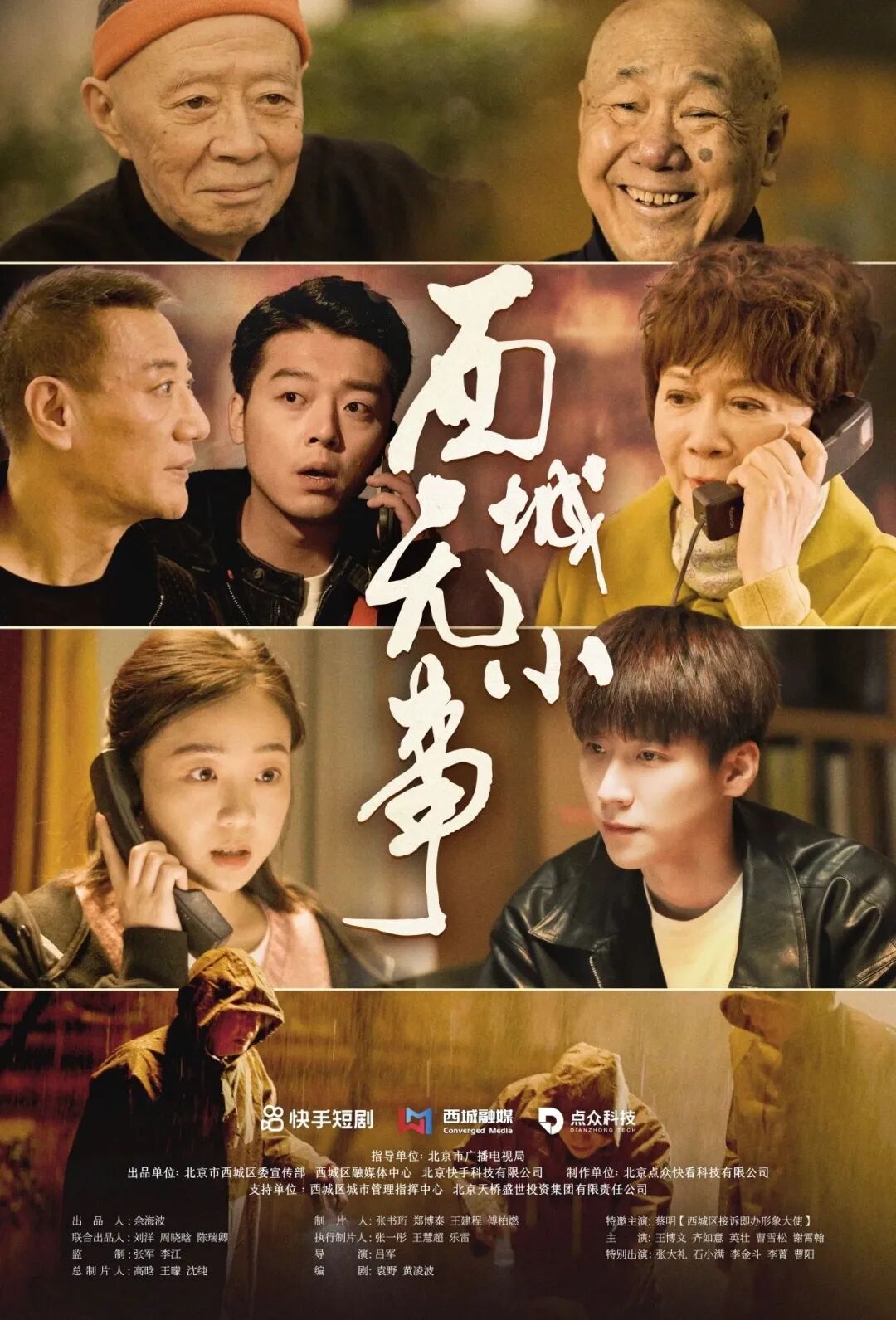

微短剧《西城无小事》美学新维度与社会价值

文|张逸云

40集微短剧《西城无小事》上线以来,播放量突破3.1亿次,获赞数高达527万次。相关话题,多次登上社交媒体热搜榜,剧作荣获“2024年度微短剧”大奖。主演蔡明获“2024年度女演员、微短剧形象大使”称号。

当下,微短剧市场蓬勃发展,大多数作品同质化现象严重,集中于“赘婿”“霸总”“穿越”“重生”“甜宠”“逆袭”“玄幻”等套路化题材。《西城无小事》横空出世,犹如一股清泉,为微短剧领域注入全新的活力,其艺术创新与实践,为整个行业带来了诸多值得借鉴的经验和启示。

温情质感的现实生活细腻映照

常见微短剧追求流量和话题度,倾向于虚构的奇幻世界。或者,沉溺于脱离现实的情感纠葛。《西城无小事》聚焦于基层治理,取材于西城区近30万件“接诉即办”真实案件,危旧楼改建的艰难推进,小吃街停车难题的巧妙化解,独居老人的贴心守护等等,这些真实可信的素材,为作品成功奠定了坚实的情感基础。让观众在剧中看到了自己生活的影子,从而引发强烈共鸣。

剧作打破微短剧常有的悬浮感,没有刻意制造狗血冲突和离奇的境遇,以轻喜剧风格,展示基层工作的酸甜苦辣。剧中社区工作者,不再是被神化的英雄,他们是普通人,为协调各方利益而焦头烂额,也为居民不理解委屈难过。这种对人物真实情感的传递,拉近了同观众的距离。生动诠释出一个道理,富有烟火气息的作品,就会拥有打动人心的力量。

《西城无小事》自始至终洋溢人文关怀,将“接诉即办”这一机制,作为政府与民众沟通的桥梁,展现了对每一个民生诉求的尊重与回应。社区工作者耐心倾听居民抱怨,千方百计解决问题,体现对百姓生活细致入微的关怀。给予特殊群体,如老人、儿童、残障人士等,特别的关注。“未诉先办”理念呈现,从被动应对,到主动关怀的转变,使剧集充满了温情。这种人文关怀,从精神层面给予观众温暖和希望,提升了作品美学品格与社会价值。

人物塑造上,摒弃“超人式”英雄,聚焦社区工作者真实困境。蔡明饰演的“牛大姐”等角色鲜活立体,让观众看到基层工作者的平凡与伟大,打破了微短剧人物扁平化的固有印象。以不完美的人设创意,完成了最真实的瞬间,使角色有血有肉。

精巧的叙事结构与节奏把控

为适应观众碎片化观赏习惯,该剧采用单元剧形式,每集3-5分钟,极短时间内完成 “问题呈现—矛盾激化—协商解决” 完整叙事链条。以 “噪音扰民” 单元为例,抛出群众因噪音产生矛盾的问题,矛盾在双方各执一词中激化。社区工作者介入后,通过多次沟通、尝试不同解决方案,最终化解矛盾。

这种“小而精”的结构,紧凑明快的节奏,避免长篇累牍的拖沓,让观众在短暂的闲暇时光里轻松追剧,实现叙事效率与内容深度的平衡,开拓了影视叙事美学在微短剧领域的新范式。

多元素艺术手法的巧妙交织

基层治理题材,容易陷入严肃说教误区。《西城无小事》独辟蹊径,巧妙运用轻喜剧风格,以幽默诙谐方式讲述故事。处理矛盾冲突,通过台词设计、情节转折,让观众在欢笑中,感受生活的温暖和希望。解决邻里纠纷,角色之间的斗嘴打趣,展现了生活中的真实摩擦,以轻松的氛围化解紧张感。

将法治文化传播融入剧情,处理噪音扰民、邻里纠纷等问题,引入法律法规知识,让观众欣赏剧情同时,潜移默化接受法治教育,实现艺术审美与知识传播有机统一,丰富了微短剧艺术内涵与社会功能。

《西城无小事》远超短剧的娱乐范畴,探索了短剧的社会价值:娱乐大众的同时,还能承载社会议题、传递正向价值。这一探索,为微短剧向精品化发展提供了新思路,利于更多的“西城故事”在荧屏绽放光彩。

责编:周听听

一审:周听听

二审:蒋茜

三审:周韬

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号