科普中国 2025-09-17 08:11:17

你有没有做过这种梦:

被追杀、从高处坠落、喊不出声……

醒来后心狂跳、呼吸急促、手发抖,甚至满身大汗……

这种让人感觉不安、失控、悲伤、惊惶的梦境,我们一般就说是噩梦了。

数据显示,25%~35% 的儿童报告在过去一个月内做过噩梦,其中,不少会持续到成年[1]。约 5% 的成年人每周都会做噩梦,12%~40% 的人每月至少经历一次噩梦。

做噩梦很常见,醒来后一般不会留下什么长期影响。但如果你的噩梦过于频繁,或近期突然开始,那或许是身体想要说些什么。

心理学教授、噩梦研究者威廉·凯利(William Kelly)博士指出,在临床上,噩梦经常被忽视,但它可能是心理发出的预警。噩梦可能是在提醒你,某些事情需要被关注了。

噩梦的背后

可能是大脑在加班处理情绪

做梦通常发生在快速眼动(REM)睡眠期,尤其是夜间的后半段。

虽然我们在睡觉,但大脑并没有完全休息——它正忙着整理记忆、筛选重点、把新旧经验拼成故事。

哈佛医学院精神病学教授罗伯特·斯蒂戈尔德(Robert Stickgold)博士指出,梦境的出现,是大脑在努力找出我们白天忽略的细节和线索,是一种信息加工和意义提炼的过程。

恐怖电影、灵异故事、惊悚小说,甚至白天一闪而过的念头,睡前看着窗外阴影的联想……都可能让噩梦闪现。

多数噩梦会在最恐怖的情节中将人惊醒,醒来后虽然意识清楚、能快速恢复警觉,但梦里的负面情绪却可能持续很久,让人难以再次入睡,甚至白天都感到疲惫、心神不宁。

如果频繁噩梦,背后或许藏着我们白天生活中被忽略的某种情绪线索。

医学上所说的噩梦,通常是生动逼真、记忆深刻、烦躁不安的梦境。

它们往往像一部令人不安的故事电影,梦里的人在试图逃避危险、保护自己,甚至重演曾经的创伤场景。虽然并非每个噩梦都直接复制现实经历,但激起的情绪却常常真实得让人在梦中惊醒、满身冷汗。

研究发现,一些气质、环境和生理因素,会让我们更容易进入噩梦高发区。

比如,双胞胎研究显示,噩梦存在一定的遗传倾向,而且常与梦话、梦游等其他睡眠行为障碍扎堆出现。

比如,有噩梦困扰的人,往往报告自己曾经历更多的负面事件——这些事件不一定是严重创伤,但足以引发长期的不安。(噩梦也是创伤后应激障碍(PTSD)的核心症状之一,PTSD 的患者会无法控制地反复做与创伤事件相关的噩梦,并且就像回到了创伤事件发生的当下一样——这是 PTSD 诊断的重要标准。)

有研究发现,那些更容易焦虑、担心、情绪敏感、容易神游或妄想的人,更容易经历频繁或严重的噩梦。上述心理学家威廉·凯利博士也解释说:这类人在入睡后,大脑里的恐惧回路和负面情绪记忆更容易被激活,从而引发噩梦。

白天被忽视的隐形压力,被压抑的焦虑事件,可能在夜间被翻旧账,打开情绪记忆的闸门,进入梦中惊魂模式。

甚至睡眠本身,也可能通过干扰快速眼动期的状态,让这个阶段的梦境变多、变可怕。

例如碎片化睡眠,睡眠被打断、倒时差、作息混乱,或因为压力太大睡不好等。

噩梦不仅让人精神上受苦

也可能预示生理上的健康风险

噩梦的成因复杂,与健康和疾病之间没有绝对的因果关联。

但要注意的是,频繁出现噩梦,是精神、心理甚至生理层面的一种健康预警。

专门研究睡眠与梦的神经科学家阿比德米·奥塔伊库(Abidemi Otaiku),在一系列研究中,探索了噩梦与老化、认知功能、早逝等之间的关系。

超 18 万名 26~86 岁的成年人研究发现,噩梦与生物老化与早逝风险的提高有一定的关联:

● 每周做噩梦的人,70 岁前死亡的风险是从不做噩梦者的 3 倍以上。

● 噩梦比吸烟、肥胖、饮食不健康或缺乏锻炼更能预测早死。

● 经常做噩梦的人,细胞端粒更短(端粒越短,衰老越快),生物时钟也走得更快,老化进程明显加快。

分析了来自三个大型美国人群队列的 3200 多名中老年人,发现噩梦提示认知功能损伤——

● 每周做噩梦的人,认知能力下降的风险是从不做噩梦者的 4 倍;

● 对于老年人,每周做噩梦者患上痴呆的风险高出约 2.2 倍;

● 这种关联在男性群体中更为显著。

以上研究并不是说噩梦会导致疾病或衰老,而是提醒:经常做噩梦,可能是一种值得注意的健康预警信号。

研究者推测,噩梦和早死之间的联系,可能和以下两个机制有关:

1 原因一:压力激素飙升

噩梦常常会让人在夜里惊醒、心跳加速、出一身冷汗。这种半夜惊醒的应激反应,强度甚至超过清醒状态下所经历的压力。

这会让体内的压力激素——皮质醇处于高位。而皮质醇水平长期升高,会加速细胞老化,让人身体变老、器官受损[14]。

2 原因二:睡眠被打断,修复过程受损

我们在睡眠时,大脑和身体并不是真的关机,而是进入修复、清理和重建的状态。如果噩梦频繁,让人不断醒来,这些重要的夜间修复过程就会被打断。

睡眠中断不仅会让人更疲惫,还可能增加心脏病等严重疾病的风险[4][19]。长期下来,健康就可能被一点点偷走。

做噩梦的朋友们先别怕,噩梦与健康风险之间的关系,目前还处于研究阶段,并不能下结论。

比起担心各种健康问题,你更需要的是——调整状态,让自己好好睡一觉。

噩梦很难控制

但可以试试这些缓解方式

相信受噩梦困扰的朋友都想停下来,没有谁比我们更清楚——噩梦带来的主观痛苦感远大于客观功能损害。

偶尔的噩梦无需特别治疗,但如果它们频繁出现、影响睡眠,甚至干扰白天工作学习或情绪,就该认真面对。

下面按医学治疗 (包括心理干预) + 日常自助两个层次为你梳理常用方案。

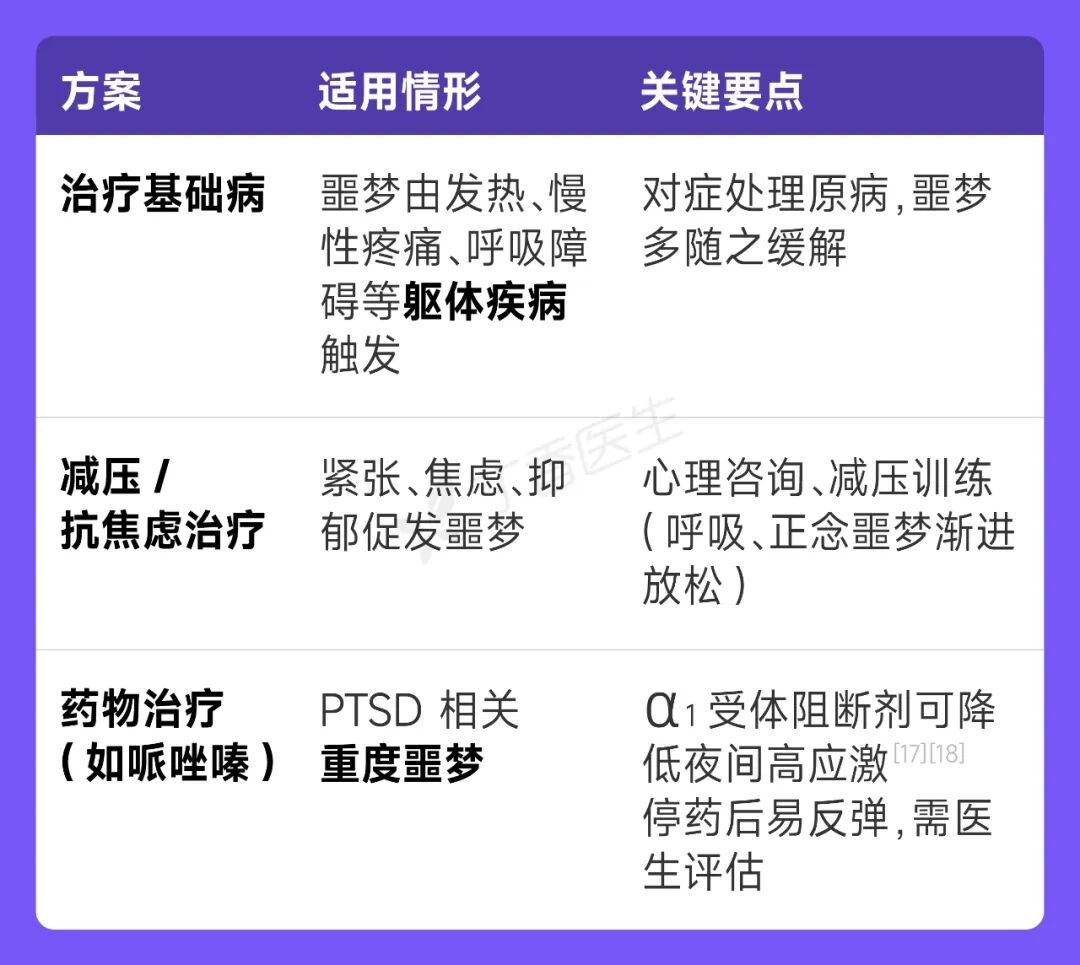

1 医学与专业治疗

如果经常做噩梦(每周 ≥1 次),且影响到白天的状态,如学习和工作受到严重影响。建议咨询睡眠专科或心理科、接受药物或其他综合干预。

医生会帮助排除噩梦的诱因,通常采取自上而下的流程:先进行全面评估(睡眠结构、潜在创伤、精神疾病、用药等),如有必要再进入针对噩梦的专项治疗。

记住:噩梦值得被我们认真地关注和对待,也可以被治疗。

2 生活方式与日常自助

(1)建立放松的睡前仪式

a. 固定上床时间,让生物钟稳定;

b.睡前 30 分钟远离电子屏,避免蓝光刺激;

c.选择 阅读、听轻音乐、热水泡脚、冥想或深呼吸 来放松身心。

(2)夜间噩梦惊醒时,及时自我安抚

a. 先做 深呼吸(4 秒吸气、6 秒呼气)稳定心率;

b.轻轻拍打手臂或握拳放松,告诉自己:梦已结束,不会伤害我;

c.若仍紧张,可起身喝口温水、走几步,帮助大脑区分梦境与现实。

(3)回顾并改写噩梦

a.醒来后简单记录梦境:发生了什么?最恐怖的点是什么?

b.想象一个更可控的结局,在纸上写下或闭眼复述——这是意象排演疗法(IRT)的核心自助练习。

(4)缓冲白天压力

a.日间抽空 梳理压力源:工作、人际、健康?定一个可执行的减压计划;

b.练习 正念、渐进式肌肉放松,或参加运动、瑜伽;

c.若焦虑或抑郁持续,主动寻求心理健康专业支持。

(5)营造安全睡眠环境

a. 准备 柔和夜灯 或安眠香氛,夜醒时能迅速感到安全;

b. 确保 卧室安静、温度舒适、床具合适;必要时使用耳塞、眼罩或白噪音。

在睡一个好觉越来越难的现在,愿大家今晚都能睡得沉沉的~

一个小互动,请大家分享一下自己做过的印象最深的梦,特别是噩梦,把噩梦说出来,画下来,或者写下来,都有助于减轻恐惧感,进而消灭它哦~

责编:周顺

一审:周顺

二审:刘文韬

三审:杨又华

来源:科普中国

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号