新湖南客户端 2025-09-21 19:13:14

文|文海艳

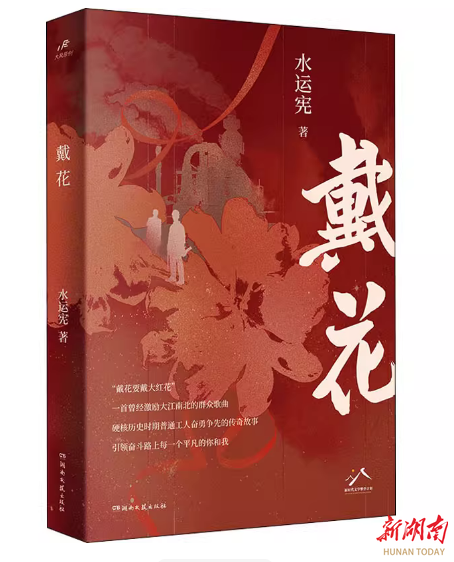

当车间的机油味漫过书页,与教案本上的墨香在晨光中交融,水运宪的《戴花》便有了双重温度——既是机床转动的工业记忆,也是讲台耕耘的教育启示。那些在工厂灯光下打磨零件的手,与在教室里批改作业的手,虽执工具不同,却焐热了同一份执着:把寻常日子,过成值得铭记的模样。

师徒情:师者“守正”底色

莫正强师傅对徒弟杨哲民的呵护,让我想起讲台前的自己。他把毕生手艺倾囊相授,会因徒弟锉刀角度不对而急得直搓手,也会在徒弟革新成功时比自己得奖还高兴——这份“把人带出来”的执着,不正是教师职业的初心吗? 书中有个细节让我动容:莫师傅总把徒弟的图纸折好压在自己的工具盒下,说“好想法要见天日”。这多像我们在作业本上画的红圈,在作文本里写下的“这个比喻真妙”。

劳动教育课上,我给孩子们讲这个故事,问他们“老师为什么总留评语”,有孩子说:“因为老师想让我们的好想法长大。”那一刻忽然明白,无论是车间师徒还是师生,“守正”的本质都是对后辈成长的敬畏——就像莫师傅守护机床的底盘,我们守护着每个孩子心底的求知欲,这是职业最坚实的根基。 莫师傅也曾因徒弟质疑自己的老方法而生气,但转身仍会偷偷研究新图纸。这让我想起教学中的“面子”与“里子”:有时我们坚持传统教法,未必是方法不可变,而是怕承认“自己可能错了”。但真正的“守正”从不是固执,正如莫师傅最终拿起新图纸时的顿悟,教师的“守”,守的是对教育规律的尊重,而非一成不变的形式。

革新志:课堂“创新”活力

大学生杨哲民带着新知识进厂时,面对的质疑与我们尝试新教法时何其相似。他画废几十张图纸仍坚持改进机床,像极了我们为一节公开课反复打磨课件,为让抽象的比喻句变得可感而绞尽脑汁。教三年级“观察日记”时,我曾陷入困境:孩子们总写“花儿很美”“小狗很可爱”。读罢杨哲民“用游标卡尺量零件误差”的描写,我忽然有了灵感——带孩子们把放大镜搬进课堂。他们观察蚂蚁搬家时会记下“触角碰了三次”,描写树叶时会写“叶脉像奶奶缝衣服的线”。这种从“笼统感受”到“精准表达”的转变,不正是杨哲民从“书本理论”到“车间实践”的课堂版吗?

书中说“机床要转,思想更要转”,教育何尝不是如此?我们既要有莫师傅“把基础打牢”的耐心——教孩子们握笔姿势时的反复示范,讲解生字笔顺时的不厌其烦;也要有杨哲民“敢改图纸”的勇气——用绘本讲古诗,用情景剧演寓言。就像车间里老机床装上新齿轮,传统课堂注入新形式,才能让知识真正“转”起来,走进孩子心里。

戴花情:岗位“价值”光芒

师傅莫正强追逐的“大红花”,在今天的教室里有了新的模样。它可能是作文本上的“小作家”印章,是劳动课上的“巧手奖”,是后进生第一次举手发言时,全班自发的掌声。这些“花”的分量,丝毫不亚于当年车间墙上的劳模奖状。

给孩子们讲“戴花”的故事时,我布置了“我的红花”作业。有孩子画了自己帮同学讲题的场景,说“帮人懂了知识,比得小红花还开心”;有孩子写“老师擦黑板时,粉笔灰像落在头上的花瓣”。这些稚嫩的表达,道破了职业价值的真谛:无论是机床前的汗水还是讲台前的粉笔灰,“戴花”的意义从不是荣誉本身,而是在付出中收获的自我认同。

现在的孩子或许难以理解“为工厂拼命”的年代,但他们能懂“想把事情做好”的心情。教《蜜蜂》一课时,我结合书中工人们记录机床转速的细节,让孩子们观察蜜蜂采蜜的次数,他们忽然明白:法布尔的耐心与莫师傅的专注,原是同一种品质。这便是教育的奇妙——我们不必复刻过去的故事,只需让孩子们在职业精神的共鸣中,找到属于自己的“坚守”与“热爱”。

合上书页,阳光落在教案本上,如同书中“车间里的光柱,照见灰尘在跳舞”。我忽然明白,无论是匠人还是教师,最动人的从来不是惊天动地的壮举,而是在日复一日的平凡中,既守护根基,又孕育新芽。就像莫师傅的机床终会换代,但他“把活儿做细”的叮嘱,会长留时光里;正如教案会不断翻新,但“让每个孩子发光”的初心,永远是讲台上最亮的光。

责编:邓正可

一审:邓正可

二审:周月桂

三审:杨又华

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号