苏莉 2025-09-16 11:03:09

9月16日出版的《中国新闻出版广电报》推介了湖南日报《湖湘魂 壮山河》特刊。原文如下。

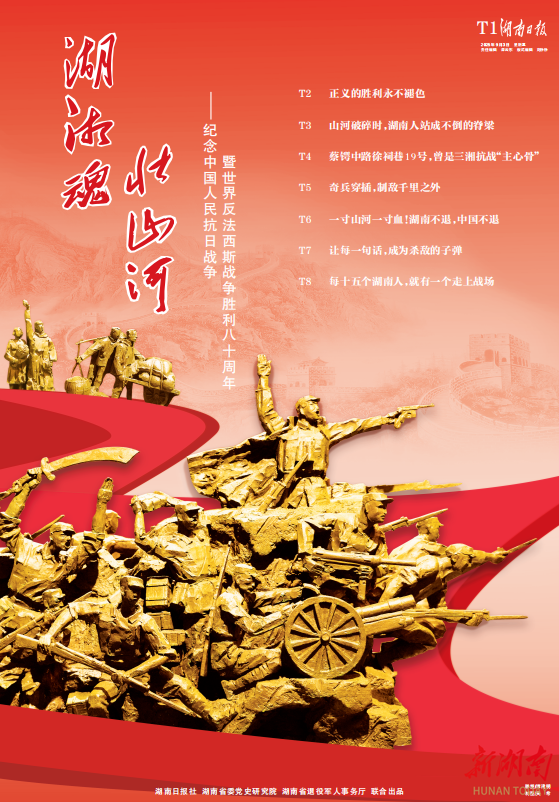

9月3日,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会的重大时间节点,《湖南日报》用8个磅礴大气的整版报道,全面展现湘籍共产党人和湖南人民在抗日战争中的重要贡献和巨大牺牲,以鲜明的地域特色、厚重的历史沉淀和创新的表达方式,在全国省级党报同题竞争中交出了一份亮眼的答卷。

凸显湘籍共产党人形象

《湖湘魂 壮山河》特刊最值得称道的是其鲜明的历史观和政治站位。特刊清晰揭示了中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用,突出了湘籍共产党人的杰出贡献,强调以毛泽东、彭德怀等同志为代表的湘籍共产党人,义无反顾地投身抗日战场,领导全民族抵御日寇,将地方叙事与国家叙事有机统一。

编辑部文章《正义的胜利永不褪色》是一篇富有“诗化”美感的政论文,将高远的政治立意、深厚的历史沉淀与深邃的思想洞察,熔铸于情采并茂、气势恢宏的文字之中。

文章构建了一幅波澜壮阔的世界反法西斯战争全景图,论证了中国战场与世界战场的统一性。它超越了简单的胜利欢呼,深入探讨胜利的根源、强调铭记与传承的本质、提出面对未来的方案,这三层思考环环相扣,由表及里,发人深省。

6篇行进式报道的核心篇目《山河破碎时,湖南人站成不倒的脊梁》,用“灯塔”“砥柱”“悲歌”这3个意象,将湘籍共产党人在抗战中的思想引领、赫赫战功和流血牺牲形象地表达出来,强化主标题中“不倒的脊梁”这个概念,使其形象丰满、有血有肉。尤其是在“那一盏灯,照亮风雨如晦的中国”这一部分,精准选取了洛川会议22位与会者中有7位湖南人,以及毛泽东同志在煤油灯下呕心沥血写就《论持久战》两个场景,将以毛泽东同志为代表的湘籍共产党人在决定民族命运的历史转折点所发挥的重要作用展现得淋漓尽致。

立体展现湖南抗战全貌

重大主题报道必须“走进去”才能“写出来”。策划之初,湖南日报社就明确,记者必须回到历史现场,触摸历史痕迹,才能写出真正有温度、有力量的作品。

6篇行进式报道中,主稿以记者的追寻为线索,串联起核心历史事件。围绕不同主题,6组记者踏上追寻之旅,足迹不仅遍及三湘四水,更远赴山西、陕西等地,行程数千公里,踏访抗战旧址、纪念馆等近百处,真正“走进”那段中国共产党领导全民族抗战的烽火岁月。这种“行走的报道”方式增强了新闻的真实感和现场感,也为内容注入了更多生动细节。

其中,《山河破碎时,湖南人站成不倒的脊梁》一文,记者远赴陕西和山西寻访毛泽东、彭德怀等湘籍共产党人红色足迹,深入洛川会议召开地、八路军总部旧址、左权将军殉难处等革命旧址等,拓展了湖湘抗战叙事的空间维度,将湖南与全国抗战战场紧密联系。

《一寸山河一寸血!湖南不退,中国不退》一文,记者更是辗转岳阳、长沙、常德、衡阳和湘西地区,回顾三湘大地6场鏖战,聚焦湖南战场惨烈战役,凸显了湖南在中国抗战全局中的战略地位。文章以具体遗址切入宏大历史,增强了历史真实感和可触摸性。

现代表达助力厚重内容破圈

重大主题报道如何平衡内容的厚重性与形式的贴近性?《湖湘魂 壮山河》特刊作出了很好的探索和创新。特刊在保持党报厚重风格的同时,运用视觉冲击、跨媒体传播、“网感”语言风格等现代传播手段,强化了传播效果。

版面设计大气磅礴,视觉冲击力强。封面版以一组手拿武器冲锋向前的战士群像雕塑为主视觉,充满力量感和动感,总呼号“湖湘魂 壮山河”几个字选用毛体,红底白边勾勒,庄重醒目。大图片、大视觉形成强烈视觉冲击。8个版统一以长城图案为底图,形成视觉上的连贯性和统一性,切合众志成城抵御外侮的主题。

融媒传播加持,延伸阅读体验。特刊突破纸媒局限,在新湖南客户端同步推出6个配套视频,通过动态影像、历史音视频、实地拍摄、记者出镜等多媒体手段,既有壮阔的航拍大场景,也有具体而微的生动故事与个体体验,延伸和拓展了报纸内容。这种“报网融合”策略,适应了全媒体时代的传播规律,吸引更多年轻受众关注。

文本表达成功融合历史厚重与传播爆点,助力“破圈”传播。主创团队精心打磨文本,打破以往主题报道宏大的叙事风格,用一种年轻人熟悉且喜爱的语言风格,强化共情点、代入感和场景化。整个系列的标题都采用了新媒体传播中最有效的金句模式,朗朗上口,易于记忆和传播。如《蔡锷中路徐祠巷19号,曾是三湘抗战“主心骨”》,用一个精确到门牌号的地址,将宏大历史拉回到可知可感的具体场景中;《每十五个湖南人,就有一个走上战场》,用一个对比性极强的统计比例,将牺牲和奉献量化,这个直观数字带来的冲击力,远胜于“湖南人民为抗战作出巨大贡献”这种宏大表述,极易戳中每一个普通湖南人的心窝,#每十五个湖南人,就有一个走上战场#话题当天也迅速登上同城热搜榜并成为第一,真正实现了文本为新媒体传播赋能。(作者系湖南日报社时政频道副总监苏莉)

来源:中国新闻出版广电报

责编:杨佳俊

一审:杨佳俊

二审:李茁

三审:唐婷

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号