王华玉 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-16 06:40:48

(此文刊载于9月16日《湖南日报》05版。)

(此文刊载于9月16日《湖南日报》05版。)

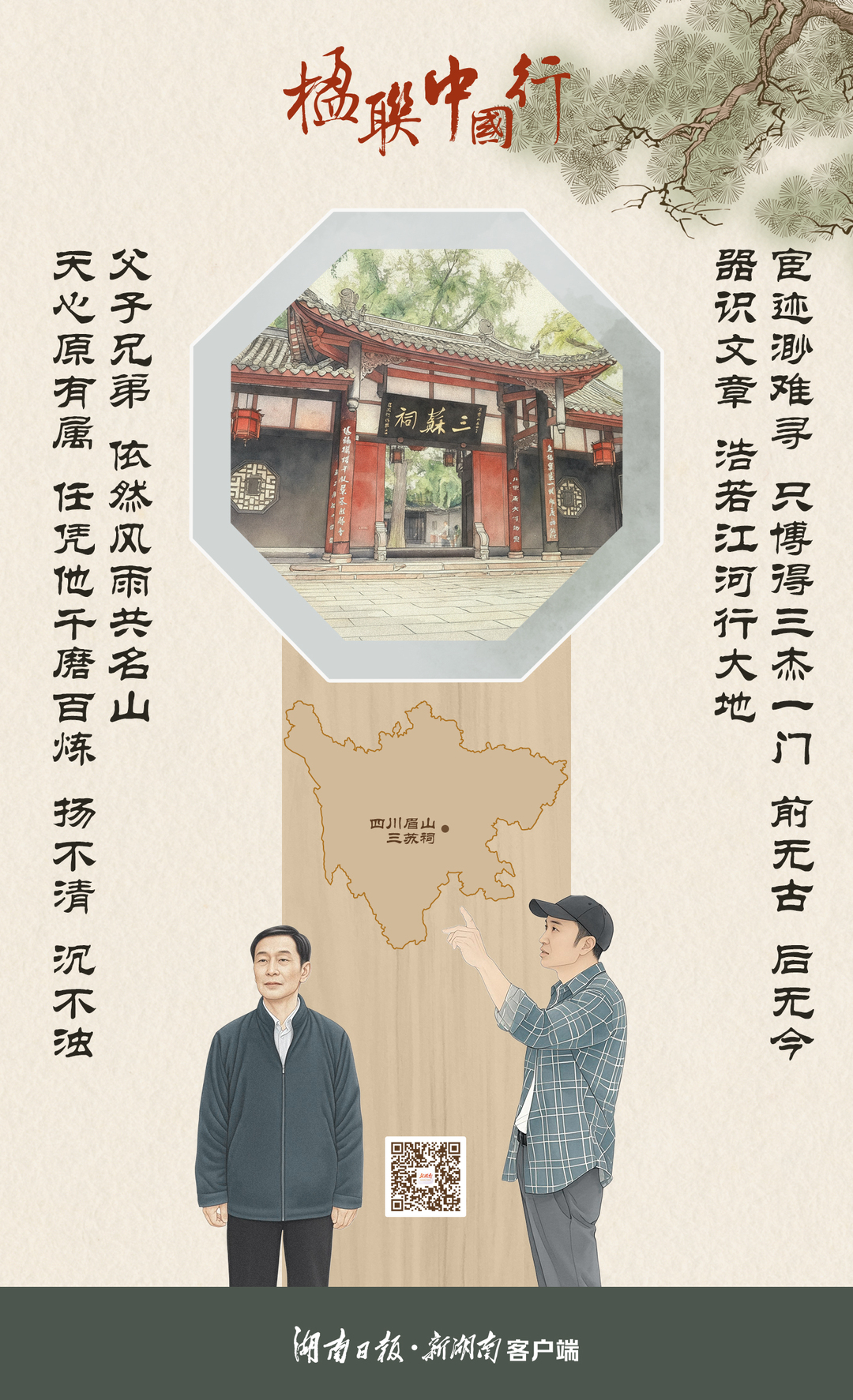

出租车开到眉山城西南边,在一棵大树下“嘎吱”一声停下。一座古典园林的门楣上,清代书法家何绍基手书的“三苏祠”门匾,告诉我们千里寻访的圣地到了。

进得门去,沐浴着三棵巨大古树(一棵榕树两棵银杏,据说象征“三苏”)洒下的浓荫,步入前厅,就看到了清代名臣张鹏翮撰写的那副名联:一门父子三词客;千古文章四大家。

但我们此行的目的并非此联,而是其后方三苏祠主体建筑——飨殿前的另一副楹联:

宦迹渺难寻,只博得三杰一门,前无古,后无今,器识文章,浩若江河行大地;

天心原有属,任凭他千磨百炼,扬不清,沉不浊,父子兄弟,依然风雨共名山。

“器识文章”贯古今

这副楹联,是清代云南丽江拔贡杨庆远任眉州州判时,于光绪十九年(公元1893年)撰写的。我们邀请的解联嘉宾、四川大学文学与新闻学院教授周啸天找遍了三苏祠的楹联,认为这副联全面准确地评价了苏洵、苏轼、苏辙父子兄弟的文学成就和人格魅力,有资格充任三苏祠的“镇祠之联”。

上联写“三苏”的文学成就和地位,关键词是“器识文章”。之所以要突出“器识”,是因为“三苏”的文章有个共同的显著特点,就是不作无病呻吟,也不炫耀辞采,而注重事理阐发,谈古论今,干预现实,有态度有格局,器局和见识高人一筹。因此他们的作品能流播广远,光耀古今。

下联则是颂扬“三苏”的道德品质,关键词为“千磨百炼”。众所周知,“三苏”尤其是苏轼一生坎坷,但始终保持一颗赤诚高洁之心,虽历经磨难,仍旧激浊扬清,其道德情操就像家乡的峨眉山一样长存天地间。

三苏祠飨殿前的抱柱联。

三苏祠飨殿前的抱柱联。

“此外,上下联还各有一个文眼值得玩味,即上联的‘渺’和下联的‘原’。”周啸天解释,渺,字面意思是“遥远而模糊不清”,表面是说“三苏”的仕宦经历渺远难寻(其实都有记载并不难寻),其实主要取“渺小”之意,意指与三苏的文学艺术成就相比,他们当官那些事儿不值一提;下联的“天心原有属”,“原”字有一种使命感寓于其中,即“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”,同时也蕴含“才与福难兼”的深沉感喟。

“三杰一门”传佳话

当然,联中还有一个更重要的关键词,“三杰一门”。

作为中国历史上数得着的名门望族,“三苏”在文学史上享有崇高地位,一起跻身“唐宋八大家”。先不说苏轼,来说说老爹苏洵和弟弟苏辙吧。

三苏祠鸟瞰。

三苏祠鸟瞰。

苏洵的传统人设是浪子回头、大器晚成,《三字经》说“苏老泉,二十七。始发愤,读书籍”。但其实他更有战略家、职业规划师等多种能力,智商、情商都不是一般的高。

周啸天介绍,苏洵18岁应试落第后厌弃科考,转而悉心培养两个儿子。他自编教材,不按当时重诗赋的“科考大纲”来教子,而是以孟子、韩愈、欧阳修等的“古文”为范文,注重文学的经世价值。等到儿子参加科考时,果然风向变了,由重诗赋改为重策论,重点考查考生对治国经邦的见解。结果大家都知道了,苏家兄弟一战成名天下知。

苏洵写过一篇《名二子说》,说他根据两个儿子不同的性格特点分别取名“轼”(车上横木,可扶手远望,喻张扬)和“辙”(车轮碾出的痕印,喻低调),并据此对两人的人生轨迹作出精准预测。这虽然有点“自吹自擂”,但其观察分析能力之强可见一斑,没这功夫他也写不出政论名篇《六国论》。

周啸天(左)为湖南日报全媒体记者解联。

周啸天(左)为湖南日报全媒体记者解联。

而苏辙其实并不“辙”,相反年轻时还是“猛人”一个。《宋史·苏辙传》记载:“苏辙,字子由,年十九,与兄轼同登进士科,又同策制举。仁宗春秋高,辙虑或倦于勤,因极言得失。而于禁廷之事,尤为切至。”说的是嘉祐六年(公元1061年),苏辙与哥哥一道参加制举考试。当时仁宗年事已高,苏辙想他或许对政事感到疲倦,所以尽力讲政事得失,而对宫禁朝廷之事,议论尤为激切。他的策问试卷引起了轩然大波,有主考官认为他切中时弊,也有主考官认为他对皇帝大不敬。最后还是开明皇帝宋仁宗一言定夺:“以直言召人,而以直言弃之,天下其谓我何?”不但没追究,还以高等级录用了苏氏兄弟。

当然,苏辙最有特色的招牌还是“捞哥达人”,他曾几次搭救因言获罪的苏轼,尤其是“乌台诗案”发生后,他连夜上奏《为兄轼下狱上书》,请求放弃自己的官位来为兄长赎罪。感人至深的兄弟情,成就了苏轼的许多不朽名篇,如“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”“但愿人长久,千里共婵娟”,都是为弟弟而作。

眉山为什么能出“三苏”?进而言之,四川为什么能滋养李白、苏轼和杜甫(寓居成都草堂近四年)这几位中国文学的巨擘?周啸天认为,这与地理环境有很大关系。蜀地山川寥廓秀美,孕育了诗人的自由心性和灵感;“天府之国”的富庶和安宁,涵养了人们乐观旷达的天性,也为他们从事精神文化创作提供了物质保障和基础。

古人中的现代人

我们到访三苏祠时是4月底,一拨又一拨的游客来到“三苏”塑像前顶礼叩拜,其中很多是研学的青少年,足见眉山苏氏家族的魅力千年不衰。

但说一千道一万,“三苏”这座文化高山有多高,取决于苏轼这座“主峰”。所以我们还得回头说说苏东坡。

三苏祠人流如织。

三苏祠人流如织。

苏东坡在海内外都拥有超高的人气,人们因各种原因敬重他、喜爱他。人们钦服他的多才,诗文书画无一不精,烹饪酿酒均可拿捏;人们敬佩他的达观,“此心安处是吾乡”;有人喜欢他的洒脱,“一蓑烟雨任平生”;有人欣赏他的通透,“庐山烟雨浙江潮,未至千般恨不消。到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮”……

三苏祠后园的东坡盘陀像。

三苏祠后园的东坡盘陀像。

其实,在这些品性之外,周啸天认为,还有一点对他成为超越时空的偶像很重要,那就是苏东坡身上所具备的现代性。

林语堂有两句评说苏轼的名言,其一是“他是无可救药的乐天派”,这句大家都记住了;而另一句往往被忽视,“苏东坡是具有现代精神的古人”——

苏东坡是社交达人,无论是公卿、文人还是药师、农妇、僧道都有交往,“吾上可以陪玉皇大帝,下可以陪悲田院乞儿”,他是众生平等的信奉者和实践者。

苏东坡大约有350万字文章存世,还不包括乌台诗案中被家人烧掉的大量文稿。他勤于写作,热心发声,说政事、论人生、谈美食,不一而足——这不正是我们所熟悉的“知道分子”和“意见领袖”的模样吗?

苏东坡身上的现代性,使他与我们没有距离感,就像一位邻家大哥,穿越时空和你我唠嗑……

【记者手记】因为真实 所以永恒

王华玉

网上流传一句话:“人生缘何不快乐?只因未读苏东坡。”似乎苏东坡最有特点、最可贵的品质就是达观乐呵。我则以为,东坡最大的情绪价值是率真。

苏东坡自嘲“一肚子不合时宜”,他不是不知道这样对仕途不利,但他还是遵从内心的召唤,想说就说,该做就做,哪怕为此赔上12年的贬谪流放。

但他又并非“视死如归”的那种人。乌台案发下狱后,东坡给弟弟写下绝命诗,用“梦绕云山心似鹿,魂飞汤火命如鸡”形容自己的恐惧。他眷恋生命,活着多好啊!活着可以写诗绘画,可以饱览山河,可以实现人生理想……

苏东坡肯定是有“治国平天下”抱负的,但现实中的他却在政治上屡受挫折,一生奔走潦倒。但那又怎样?不管经历过多少不平,有过多少伤痛,他的一颗赤子之心始终不变。

不掩饰、不做作,很真诚、很实在。因着这份率真和通透,苏东坡成为最为大众接纳和仰慕的一位。

因为真实,所以永恒。

点评嘉宾:周啸天

四川大学文学与新闻学院教授,安徽师范大学中国诗学研究中心研究员,中华诗词学会顾问,第六届鲁迅文学奖诗歌奖得主。著有《诗心与佛心(周啸天诗学话语)》《中国绝句诗史》《简明中国诗史》《将进茶——周啸天诗词选》等。

中国楹联学会 湖南省委宣传部指导

湖南日报·新湖南客户端出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/王华玉

摄影摄像/田超

视频出镜/官铭

剪辑/戴钺

设计/陈青青

责编:戴蓉

一审:陈永刚

二审:赵雨杉

三审:文凤雏

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号