槿尧 版面责编 廖慧文 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-15 08:43:52

编者按

漫长的暑假结束,新的学习周期又开始了。人是在不断地探究中获得动态发展的,教育旨在促进人的生命成长,其内在逻辑亦是如此。在这个暑假,当暂别了校园和课本,学生如何学习?“教育探究的基本方式是行动”,本期《湘江副刊》邀请了三位处于不同学习阶段的人文社科专业学生,讲述他们的暑期行动,分享他们走出象牙塔窄门的探索。

文丨槿尧

在中南大学念大四下学期的某天,大学城一家书店老板找到我,说想面向公众开一些集中性的夜校课程,主题就是我所学习的哲学。她说,哲学的专业性过强,甚至一本哲学著作中的某一句话的含义都难得其解,因而需要有人去解释哲学家们的讨论。她愿意给予我一个空间让我来成为一位“讲师”。

许多人对哲学表示好奇或怀疑。人们总会问我:“哲学究竟在研究什么?”第一次听到这个问题时,我觉得是一种冒犯,因为没有人会对法律或金融的学生提出这样的问题。但随着提出同样问题的人越来越多,我渐渐发现,很多人绝非诋毁,而是对这门学科充满了困惑。尽管我始终觉得,哲学所讨论的主题与我们的生活的距离并没有那么遥远,但在公共的知识市场中,优质的哲学知识传播者相当稀缺。一部分传播者要么过于强调哲学本身的超越性,导致在论述时完全不考虑受众门槛;一部分传播者则过于追赶流行热点,将哲学厚重的积淀异化为了一种流俗的“鸡汤”文学。因而,作为一个刚刚本科毕业、即将迈入研究生学习阶段的哲学专业学生,这个暑期,我可以整理自己在学习过程中的困惑与想法,并将一些日常的或互联网上讨论的案例与课程设计的讲授的内容结合起来,从而达到知识“下沉”的目的。

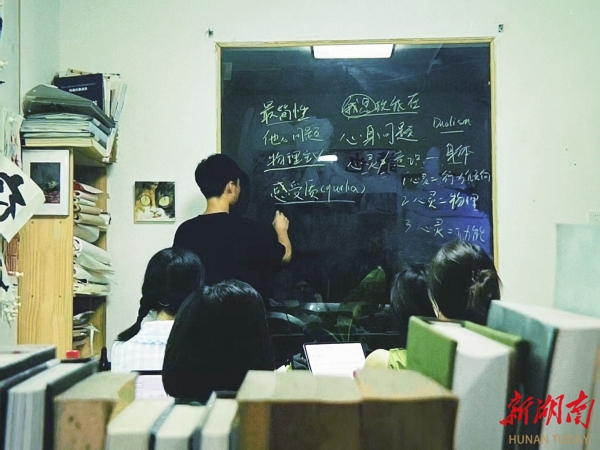

夜校哲学课上。作者供图

夜校哲学课上。作者供图

对于我来说,持续而有规划地开展授课,向公众分享并教授自己的专业知识,与校内的课堂展示以及参加读书会都有所不同。首先,夜校有10次课程,每节课的任务是阐明一个概念在哲学中的含义,规定时长是一个半小时。其次,每节课的主题涉及不同的概念,比如第一个阶段开展的是形而上学相关话题的梳理,第二个阶段则涉及伦理学及政治哲学相关的话题。

无论是备课、授课,还是解答朋友们的疑问时,我一直在思考并摸索着“专业”与“通俗”之间的平衡点,正如亚里士多德在伦理学中所讨论的“中道”那样。

首先,我应该选取哪些概念,作为每一节课的主题?哪些概念既为哲学中讨论的较为系统的主题所包含,又为当下的公众所关心?其次,如何在有限的时间内,将一个概念的含义、历史内涵、不同流派的相互争论在一节课上集中地体现出来?

此外,还需要考虑受众的知识门槛与接受能力,如何在尽量不损失专业性的同时,以通俗易懂的方式使大家理解严肃的知识?在什么时候应该适当放缓节奏让大家思考?哪些内容是必须要着重强调的重点?诸如此类的种种问题贯穿了整个夜校。直到课程结束,我依然没能找到合适的平衡点。一般来说,我会试图在一开始告诉大家当堂课的主要框架,如涉及人物,时间线,以及概念的一条内在发展逻辑,等等。这样做是为了让大家不在庞杂的理论细节中,迷失自己的方向。我也会在某些较为典型的部分通过一些经典的思想实验或是影视文艺作品来讲解一些概念,比如在意识问题上引入电影《人工智能》的主角视角,伦理学相关的问题引入电影《蝙蝠侠》的角色视角,试图拉近大家与思想之间的距离。

一开始,我自以为能比较轻松地站在自己熟悉的场域侃侃而谈,但看着“学生”陆续坐在自己的位置上,我的呼吸却不自觉地开始紧促。当他们开始以“老师”称呼我时,隐约的兴奋与惶恐混杂在一起,使我感觉每一个动作都要格外留心一些。

课堂的进行通常很顺利,偶尔会有一些“学生”提出自己的想法与疑问,大部分时间还是由我给大家进行讲解。我很期待他们会提出一些有趣的问题。我也特别好奇从未系统接触过这些知识的人们在第一次接受这些哲学知识之后,会产生什么样的反应。

的确,“学生”时不时会向我给出一些有趣的提问,以及向我确认一些自己理解的准确性。比如我们在讨论功利主义时,提到了美国漫威电影《复仇者联盟》中的灭霸。灭霸是电影中的超级反派。在电影设定中,宇宙资源有限,而宇宙中的生命无限膨胀,最终将导致文明崩溃。灭霸的解决方案是,随机消灭宇宙一半生命。大家纷纷讨论,灭霸究竟是不是一个功利主义者?

这种时刻最令我开心,因为这既体现出大家把握到了思想的内涵,同时又能找到一个素材与之对应,这就是我想做到的“通俗化”:基于思想本身的延伸,同时又不过分拘泥于繁琐的术语。

然而,出于哲学本身的晦涩性,以及我自己讲解能力的不足,大家自行讨论的频数并没有那么多,更多的还是我单方面的输出。因而,每次讲完,喉咙或多或少会变得有些沙哑,小腿也会因长时间的站立而酸痛。但每当自己的表述得到夸赞时,那种被认同的感觉太容易让人感到忘乎所以,以至于我时刻都要依赖于自我与他人的鞭策,让自己清醒一些:多关注那些可能被你忽视的“学生”,因为并不是每人都会主动地表达自己的意见。在课程的最后,我做了一份匿名的调查问卷来收集大家的建议与反馈,尽管数量不多,但批评与赞美兼而有之。尽管我有降低术语门槛的尝试,还是有很多“学生”对于内容本身的晦涩感到非常为难。不过,大家都对于哲学何为,有了更为直观的认识。

我始终觉得,所谓的理论生活与日常生活绝非两种互相对立,无法融贯的选择:前者也许晦涩,但能带来一些厚重而深刻的视野;后者虽然细微,却可以给予人安心与确定性。在我看来,不同的个体会有自己生活的底色,但这并不代表我们只能选择一种生活。

在课堂提问与讲述中,我也切身感受到了“科班生”视角上的特色与限制。正是因为这份视角,使得我在讲述中有自己想要坚持的路线和特点。虽然我有一些预想,但当大家的话语真正响起的时候,我才更能体会到一些意外的惊喜与不足。我想,这正是他人存在的必要性,如果一切都在预料之中,那生活也沦为了一种自娱自乐。这也是为何我们会坐在一起,让思想在我们身上流动,并有所回响。

(作者系华南师范大学哲学系伦理学硕士研究生)

多读一点:

责编:邓正可

一审:廖慧文

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号