湖南日报·新湖南客户端 2025-09-11 19:33:15

文丨魏怀亮

在中国当代画坛,姜坤先生以独特的艺术视角与扎实的创作功底占据着重要位置。作为湖南省画院(原湖南书画研究院)首批画家,他在中国画领域的探索深植传统土壤,又洋溢着现代创新意识。早年他在人物画创作领域卓有成就,而后在人物画与山水画创作上并行推进,尤其在山水画创作上,开辟出一条全然属于自己的艺术路径。从早期对三山五岳的表现到晚年对长江源头的聚焦,其艺术轨迹清晰展现出一位艺术求索者对自然与生命的深度叩问。

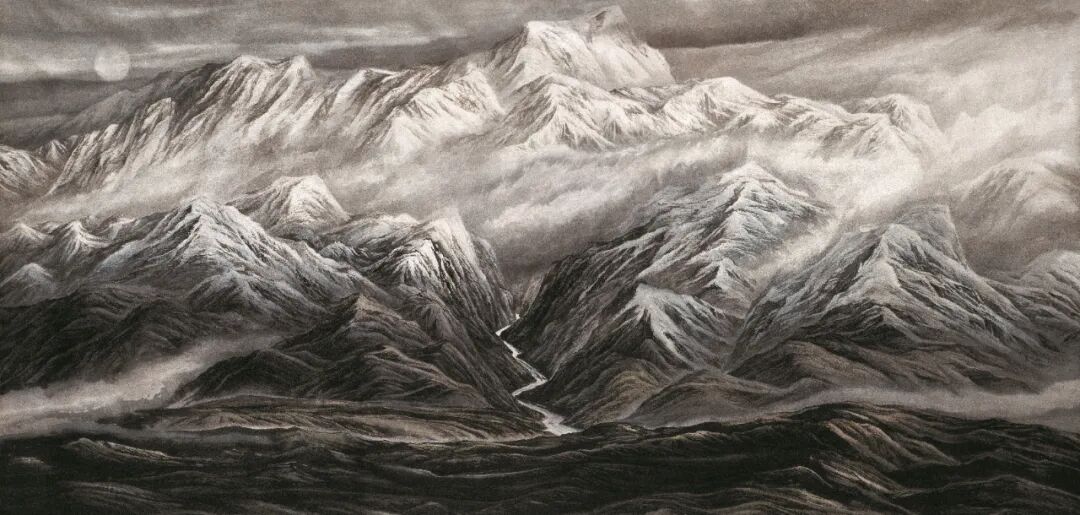

姜坤《高原雪域唐古拉》115×235cm

姜坤与山水画的渊源可追溯至1964年,当时他随黄肇昌教授参与人民大会堂《南岳》《洞庭》竹刻壁画创作,传统山水的气韵风骨就此在他心中埋下种子。1972年的黑白版画《苗岭》虽属版画范畴,却以类似焦墨山水的笔法勾勒苗寨山乡,已然显露出他对山水与人文结合的早期思考;1977年创作的《韶山灌渠春常在》可能是其创作的首幅山水画作品,以松柏青青、灌区飞架的画面,完成了对现实题材与山水形制的初步融合。80年代是姜坤山水画创作的爆发期。1980年的《我家住在黄土高坡》中,黄河蜿蜒成S型穿画面而过,牧羊女与羊群作为点景人物点睛其间——这一处理打破了传统山水画中点景人物的从属地位,人物与山水形成“互文”关系,山水因人物有了生活温度,人物因山水有了精神依托,其“山水与人物融合”的个性倾向已初见端倪。随后为编著《名山画稿》游历名山大川的经历,让姜坤得以践行石涛“搜尽奇峰打草稿”的创作理念。《泰山之巅》取岱宗“一览众山小”的气势,以浓墨重彩勾勒主峰轮廓,石纹皴擦沿用传统斧劈皴却添灵动意趣,山巅云雾以淡墨烘染,于虚实之间尽显五岳之首的庄严气象;《嵩山万仞》聚焦嵩山“峻极于天”的特质,岩壁以干笔枯墨层层积染,留白处似有古刹隐现,将“天地之中”的厚重历史感凝于笔端;《北岳恒山》着重刻画山体的磅礴走势,悬空寺依附岩壁而生,以细线勾勒寺宇轮廓,与粗粝山岩形成刚柔对比,既显自然伟力,又含人文温情;《南岳祝融峰》以祝融峰为制高点铺陈画面,山间云雾用没骨法晕染,于流动感中藏稳重之态,松枝以浓墨点画,暗合南岳“五岳独秀”的灵秀气质;《西岳华山》直击华山“险”字要义,以陡峭线条勾勒山脊,栈道悬于绝壁间,墨色随山体起伏浓淡变化,观之如临其境,足见其对不同山岳个性的精准把握。这一时期的创作,姜坤既遵循传统山水画“外师造化,中得心源”的理念,又悄然植入个人表达——他不再将山水视为单纯的自然景观,而是试图在山水中注入人文视角,为后续的艺术突破筑牢根基,恰似郭熙在《林泉高致》中所言“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者”,他正以笔墨搭建可感可触的“山水人文空间”。

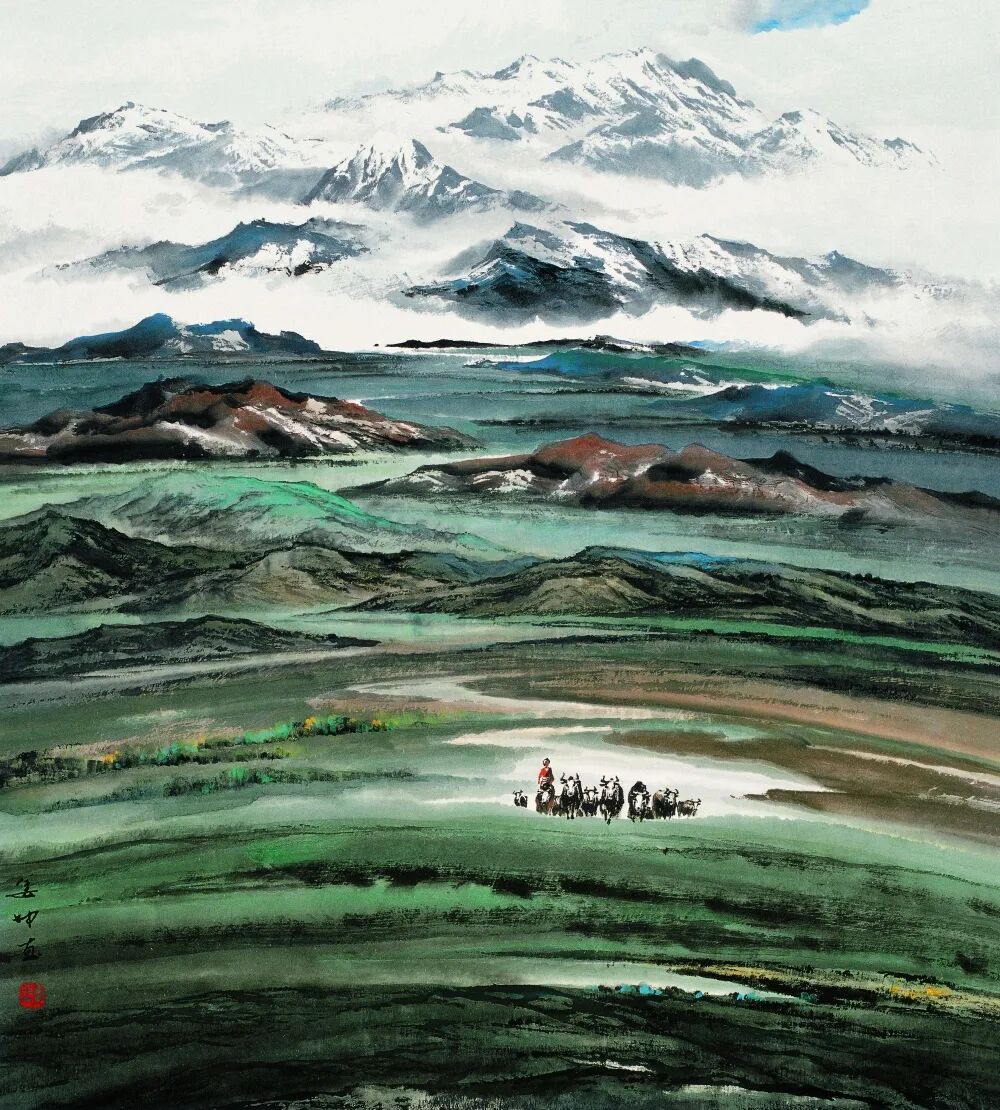

姜坤《巨川之梦开始的地方》118×118cm

80年代末至90年代,姜坤的创作视野从名山转向更广阔的地域:入洞庭、游三峡、探湘西、闯武陵,《金沙江》《夔门天下雄》《天子山》《苗岭山寨》等作品接连涌现,而最具突破性的,是他对“山水与人物关系”的深度重构。传统山水画中,人物多为“点景”,作用仅为点缀空间、提示尺度,如郭若虚所言“人物不过寸许,简而意足”,姜坤却将人物提升至“画眼”地位,让人物成为山水的“灵魂”。《守望家园》中,一位苗族老人立于山寨前,身后是层叠的武陵山峦,老人的身影虽小却凝注力量,山水因他有了“家园”的指向;《岭上行》里,赶路人行走于山道间,山道蜿蜒入深山,人物的动态打破山水的静态平衡,形成“人在画中游”的生动意境;《晒谷场》将场景落在湘西苗寨的日常,晒谷的村民散落于场院,背景是云雾缭绕的远山,色墨交融间,山水成了生活的“背景板”,人物的烟火气让山水有了温度。这种融合的妙处在于“双向赋能”:对人物而言,姜坤以“没骨色墨融合”的技法刻画人物,线条隐于色墨之中,形神却愈发鲜明——《苗岭古道》中挑担的苗女,衣饰以淡彩晕染,面容用简笔勾勒,虽未细致描摹五官,却能从体态中读出坚韧;对山水而言,人物的存在让山水有了叙事性,《山里蹚水》中蹚水而过的村民,脚下的溪水因人物动作有了涟漪,周围的山林仿佛也因这声响多了几分灵动。他将山水画中的人物作为画眼来表现,形神兼备且独具个性;在人物画创作的背景表现上,又比一般画家铺展得更开阔,由此营造出典型且专属的艺术场景。更难得的是,姜坤的融合绝非简单“拼接”。他以极强的造型能力把控整体画面,人物的比例、姿态与山水的格局、气韵浑然一体。《清风明月侗乡情》中,侗乡夜色下,村民围坐于鼓楼旁,月光以淡墨轻染,山水的静谧与人物的温情交融,色墨用得轻松却精准,全无技法的刻意感,足见其“游刃有余”的创作状态。这种“写意”表达,既保留了中国画的笔墨韵味,又充盈着诗性情怀,最终凝练成独属于他的艺术标识,暗合石涛“笔墨当随时代”的创作主张。

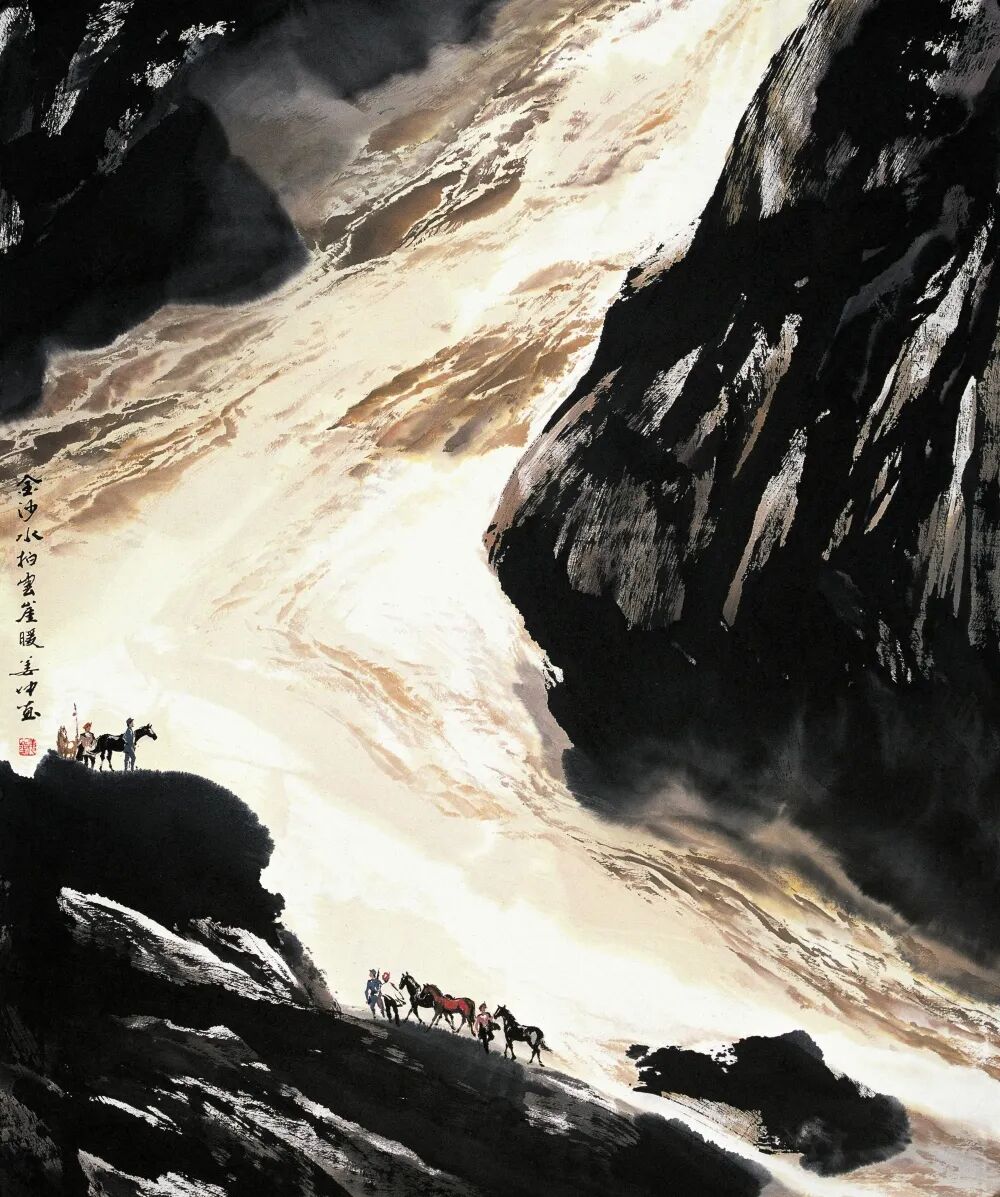

姜坤《 长江之源·各拉丹冬》 110×470cm

若说早年创作是“观山水”,中年探索是“融山水”,那么姜坤80岁高龄创作的《长江溯源》系列,则是“敬山水”——这个系列以《长江之源·各拉丹冬》《可可西里》《江源人家》《穿越沼泽地》《遥望巴颜克拉》《家在长江源》《通天河畔牧马人》《高原盛夏》《青藏高原》等为代表的作品,将其艺术境界推向新高度,也让他的艺术观得到最集中的呈现。各拉丹东作为长江源头,海拔高且环境苦,80岁高龄仍实地采风,现场写生,这行动本身就是对艺术的虔诚,亦是对“外师造化”传统的极致践行。《长江之源·各拉丹冬》中,雪山以留白为主,仅用淡墨勾勒山形轮廓,冰川的冷峻感在留白中自然流露;山脚下的江源水以遒劲墨线勾勒流向,似有千钧之力。画面未用繁复技法,却以极简笔墨写出“江河之母”的神圣,颇有“风光大片”壮阔气势,却充满着山水画的写意精神,更添一份对自然本源的敬畏。《可可西里》着重刻画高原的辽阔,天空用淡蓝晕染,地面以赭石铺陈,藏羚羊的身影散落在原野上,渺小却顽强,将自然的壮美与生命的坚韧并置,观之令人震撼;《家在长江源》回归人文视角,江源旁的牧民帐篷与牧马人构成画面核心,背景是连绵雪山,人物的黝黑面庞与雪山的洁白形成对比,却又在色墨融合中和谐统一,让人真切感受到生命与自然的相依相存。这组作品的突破,在于“减法”背后的“加法”:姜坤弱化了传统笔墨的技巧痕迹,却强化了对“精神内核”的表达。《穿越沼泽地》中,探索者的身影在沼泽中前行,笔墨极简,却能从线条的顿挫中读出艰难;《遥望巴颜克拉》以远眺视角铺陈画面,巴颜克拉山在云雾中若隐若现,笔墨虚虚实实,暗合“敬畏”之情。中国画强调随类赋彩,为了画出高原天空独特的蓝,他反复在墨与蓝色间寻找最佳配比,废纸3000,终于画出了自己的内心感受。这种表达已超越对山水形态的描摹,进入对生命本源、自然伟力的哲学思考——他的艺术高度随游历的海拔高度一同提升,最终升华为“以山水写生命”的个性语言图式,恰如董其昌“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机”的艺术境界,在他笔下,山水不再是单纯的景观,而是宇宙生机与生命精神的载体。

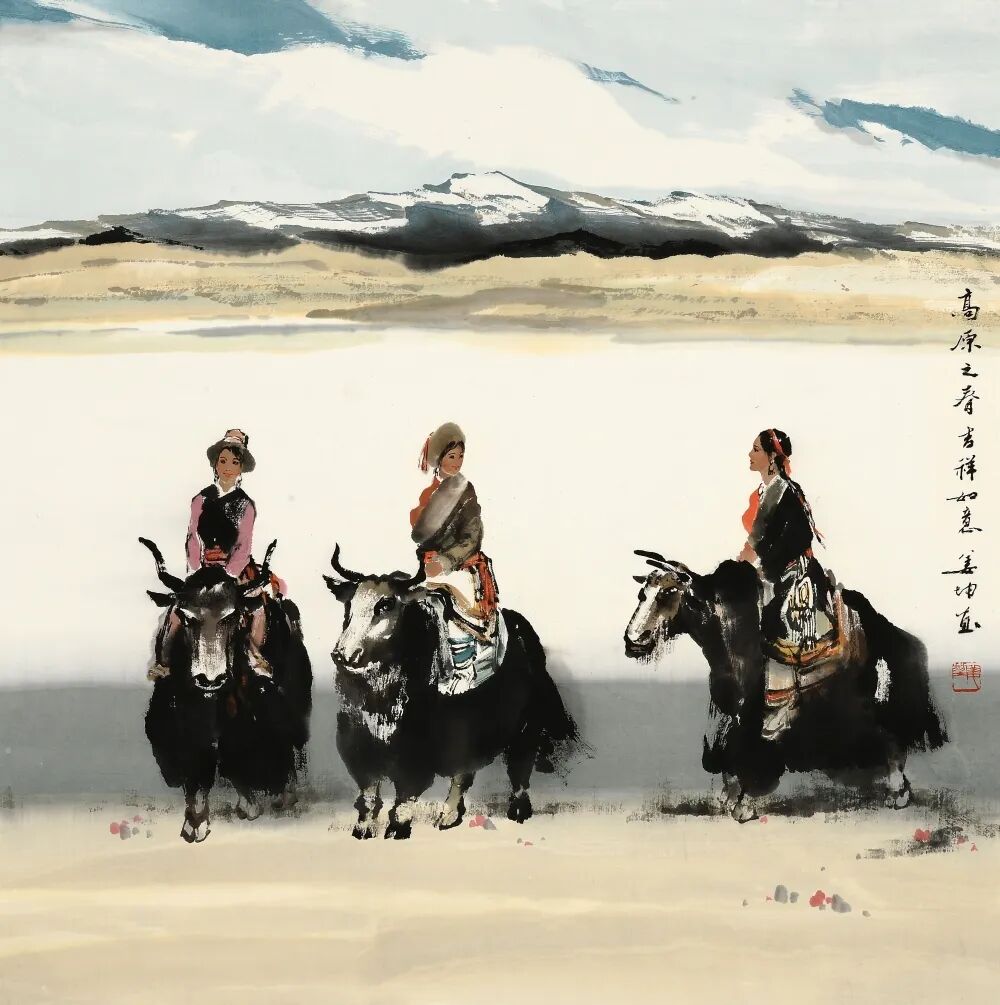

姜坤《 穿越沼泽地》 85×75cm

纵观姜坤的山水画创作,其艺术观的核心可归结为“虔诚”与“求索”。他是“真正生活在自己艺术世界里的求索者”,在浮躁的时代能“静心、静气,潜心创作”,这种态度让他的作品始终保有纯粹性——无论是早年的名山写生,还是晚年的长江溯源,他都以“在场者”的姿态深入自然,而非以“旁观者”的身份浅尝辄止。他的求索体现在对“传统与现代”的平衡上:既继承传统山水画的笔墨精神,又不困于程式;既创新人物与山水的融合方式,又不背离中国画的写意本质。他的作品有力地证明:传统不是束缚,而是根基;创新不是颠覆,而是生长。而他在中国山水画与写意人物画结合方面找到的衔接点与艺术表达方式,正是其独到艺术视角与鲜明个性艺术实践的集中体现,亦是对传统画论“天人合一”理念在当代的生动诠释。

姜坤《 魂系长江》 179×186cm

从三山五岳到各拉丹东,姜坤用一生的创作勾勒出一条清晰的艺术轨迹:从传统出发,在自然中汲取养分,以山川风物为媒介,最终抵达对生命与自然的深度对话。他的作品或许没有华丽的炫技,却以平实中的真诚、简约中的深刻,在当代画坛留下独特印记——这既是他个人艺术精神的写照,也是中国山水画在当代传承与创新的典范性创作实践。

姜坤《 长河落日》 118×118cm

姜坤《 金沙水拍》84×70cm

姜坤《 高原之春》85×75cm

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号