湖南日报·新湖南客户端 2025-09-09 06:56:11

(此文刊载于9月9日《湖南日报》05版。)

(此文刊载于9月9日《湖南日报》05版。)

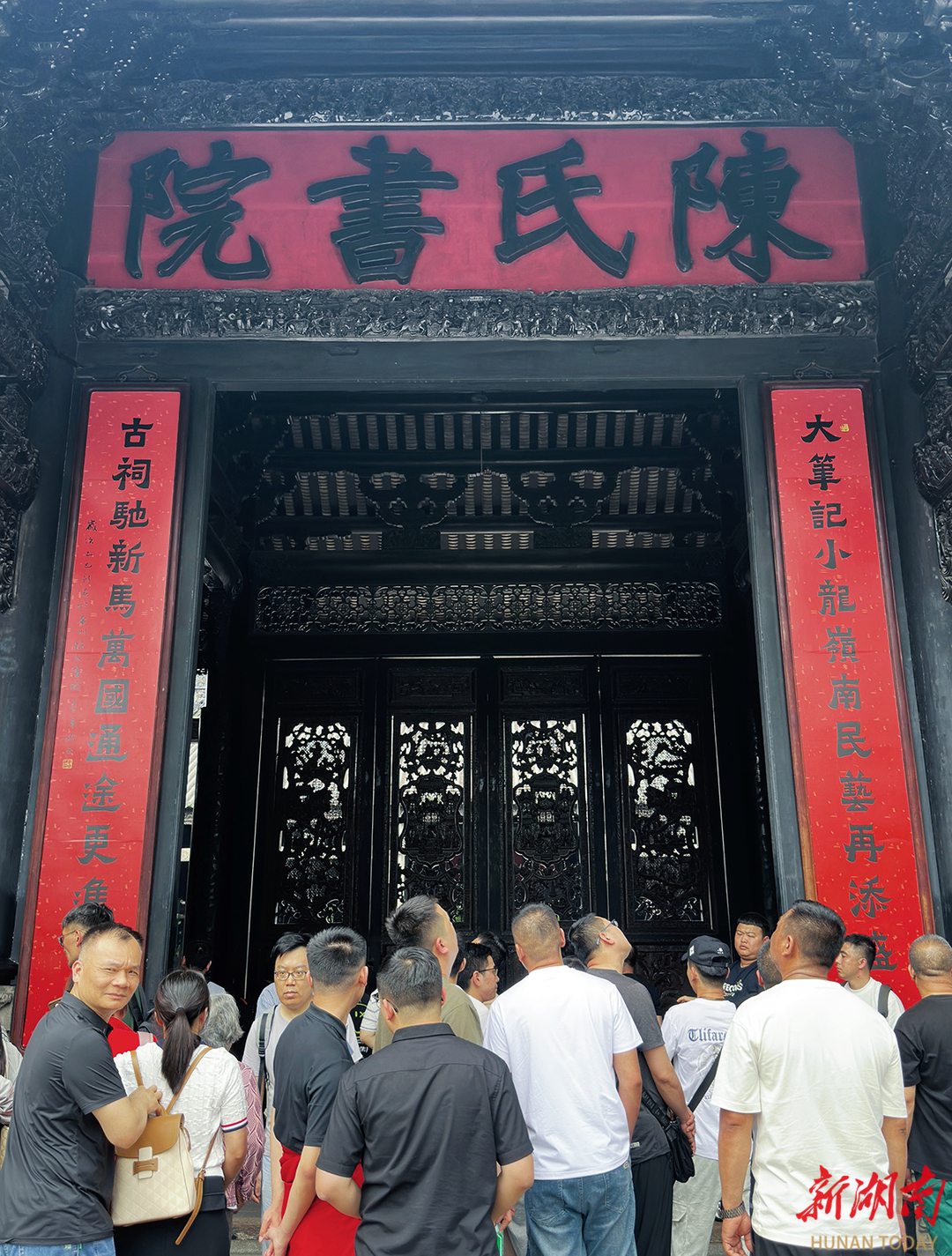

广州市荔湾区中山七路,一座古老的建筑在喧腾的街巷深处静立如诗,这便是被誉为“岭南建筑艺术明珠”的陈家祠。

四月,《楹联中国行》栏目组走进陈家祠,寻访一副楹联:

溯妫汭渊源,逯胡公而命氏。颍川派衍,粤海支分。历四千余年苗裔滋蕃,总是神明一脉;

发宛邱光耀,始敬仲之辞卿。诗礼孔闻,春秋左立。合七十二县宗盟共守,不外仁义两言。

解联嘉宾、中山大学博雅学院副教授陈慧认为,这副楹联,不仅勾勒出广东陈氏宗族的“迁徙路线”,更是其宗族价值观的具象化表达——仁爱、忠诚、智慧。

推开厚重的木门,一段宗族共筑的宏大叙事奔涌而来。

工整平仄,承载千年宗族传说

占地一万五千平方米的陈家祠,三进三路、九厅六院。

跨入聚贤堂,一眼便可看见清光绪年间举人陈梦日撰书的这副楹联,悬挂于神龛两侧,以工整平仄承载着千年宗族的传说。

广州陈家祠正门。

广州陈家祠正门。

“上联溯源追流,交代陈氏由来。”陈慧介绍,陈姓的来源可追溯至上古时代的舜。相传舜居于妫汭(今山西永济),后人以妫为姓。周朝时,其裔孙妫满受封陈国,谥号“胡公”,即“陈胡公”。后来,其子孙以国为姓,陈氏由此开枝散叶。

公元前672年,陈国发生政变,陈厉公之子陈完奔往齐国,改姓田,其后人逐渐掌握齐国国政。秦始皇统一中国之际,齐王田建降秦,田建之子田轸被封为颍川侯,恢复陈姓。颍川陈氏因东汉末年大名士陈寔起家,成为名门望族。

说起陈寔,著名的“梁上君子”故事就与他有关:有一小偷溜到陈寔家,躲在屋梁上。陈寔并未喊人捉拿,而是把子孙叫到面前训示:“今后要努力上进,勿做‘梁上君子’。做坏事的人并不是生来就坏,只是平常不学好,慢慢养成了坏习惯。”小偷感愧交并,下地叩头请罪,陈寔勉励他改恶向善,并赠丝绢布匹。后人常以“陈寔遗盗”比喻义行善举。

上联中的“颍川派衍,粤海支分”,说的就是“广东陈”是东汉“颍川陈”的分支。历经四千多年,陈氏后裔增长繁衍得如此蓬勃,都是从祖宗源远流长的血脉相承而来。

陈家祠聚贤堂。

陈家祠聚贤堂。

下联则介绍了陈氏宗族所奉行的价值观。陈慧解释,“宛邱”是陈国故都,而“敬仲之辞卿”暗藏春秋智慧——陈完(字敬仲)避祸奔齐,辞让卿位,其子孙终成田齐王室。

“诗礼孔闻”“春秋左立”这两个典故,分别指孔子删定《诗经》《礼记》等典籍,奠定儒家礼乐文化;以及左丘明撰《左氏春秋传》(《左传》),与孔子编修的《春秋》相辅相成。强调陈氏宗族对儒家文化的传承和以诗书传家的宗族理念。

陈慧告诉我们,魏晋南北朝时,北方战乱频发,广东相对安定,大批先民南迁以避战祸。再后来,唐末、宋末,一次次南迁入粤的移民大潮中都有陈氏一族的身影。

而“仁义两言”便是历代陈氏立族之基——仁是血脉相系的温情,义是共守祖训的刚骨。

青砖瓦当,绵延宗族文化景观

穿行于偌大的院落中,轻抚砖墙与梁柱,每一方青砖、每一片瓦当,都是宗族绵延的无声证词。

经历朝历代的不断南迁,陈氏族人和众多南迁先民一起,在珠三角生根,既带来了中原文化,又结合岭南风物,在南粤大地上缔造出中华文明的重要一脉——岭南文化。

游客在陈家祠参观游览。

游客在陈家祠参观游览。

明清时期,“累世同居”“合田而耕”“家财共使”成为宗族的主要特征。不同的陈氏支派,始终保持强大的凝聚力,这种凝聚力造就了宗族的繁盛。

与此同时,陈氏宗族名人辈出:陈恭尹与屈大均、梁佩兰并称为“岭南三大家”;陈启沅创办我国首个民族资本经营的机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂;陈宜禧筹办中国第一条民营铁路新宁铁路;陈沛霖、陈拔廷二人创办广州协同和机器厂,造出中国首台柴油机;陈享创编“蔡李佛拳”……陈氏在南粤逐渐繁衍壮大,至清光绪年间成为广东最大的姓氏,也因此有了“天下李,广东陈”这一民间俗语。

1888年,广东七十二县陈姓子弟聚沙成塔,集资筹建陈家祠。历经数年建设,这座凝聚着能工巧匠智慧的精美建筑终于完工,岭南七绝——木雕、砖雕、石雕、陶塑、灰塑、彩绘、铜铁铸,将这栋建筑装点得美轮美奂。陈家祠成为广东规模最大、装饰最精美的祠堂建筑,号称“百粤冠祠”。

陈家祠鸟瞰。

陈家祠鸟瞰。

陈慧介绍,陈家祠并非为了单一的宗族祭祀,同时也为四方陈姓子弟赴省城科考、诉讼、议事等提供栖身之所。“凡我祠子孙果系聪明敏捷、材学有成、无力求师者,准入书院课读,由书院酌助膏火。”因此,陈家祠又名“陈氏书院”。

1905年科举制废除后,陈氏书院改办陈氏实业学堂。民国期间,陈家祠内除了举办春、秋祭祀外,还办过几所学校,包括广东公学、广东体育学校、文范中学和聚贤纪念中学等。

“虽然功能几经变化,但始终和教育有着密切联系,而这种将祭祀、藏书、讲学融为一体的特征,也成了陈家祠独特的文化景观。”陈慧说。

生生不息,古祠赓续南粤文脉

新中国成立后,陈家祠的功能再次发生转变——改为广东民间工艺(博物)馆。那些曾守护宗族记忆的厅堂,现在陈列着潮州木雕、广绣、石湾陶等岭南绝艺,建筑与藏品相映生辉。

廊柱间,缠绕的木雕藤蔓细如发丝,嬉戏松鼠跃然其间;屋脊上,陶塑仙人瑞兽凌空欲飞,斑斓釉彩百年未褪;梁枋处,间深浮雕“王母祝寿”“尉迟恭取帅印”等故事层叠展开,人物须眉毕现。

陈家祠内,随处可见精美的雕塑。

陈家祠内,随处可见精美的雕塑。

“郭沫若先生当年驻足于此,挥毫赞叹‘天工人可代,人工天不如。果然造世界,胜读十年书。’”陈慧细数这座祠堂受到的礼遇,“这首诗在惊叹陈家祠建筑装饰艺术之余,还对其厚重历史中蕴含的丰富姓氏文化、祠堂文化、书院文化等表示赞美,所以才有‘胜读十年书’之语。”

“在封建社会,宗族既是血缘共同体,也是社会治理的基本单元,其‘家国同构’的模式,是基层自治的重要支柱。”陈慧进一步解释,宗族通过血脉纽带实现基本的资源共享和风险共担,更通过一代代的文化传承和共同价值观的强化,不断加深族人的文化认同感和归属感。下联的“合七十二县宗盟共守”,就是指族人们在“仁义”价值观的引领下,逐步形成了“团结文化”和“组织智慧”,并渗透进民营企业传承及其他领域治理中。

陈慧(左)接受湖南日报全媒体记者采访。

陈慧(左)接受湖南日报全媒体记者采访。

“合宗盟、守仁义”的精神内核,在新的时代依然焕发着生机。

树高万丈不忘根,人行万里不忘祖。每当海外陈氏子弟触摸着门联上“颍川派衍,粤海支分”的字痕,漂泊的灵魂便寻到了根系。

而陈氏宗族所倡导的民间互助体系——为赴考子弟提供食宿,为贫寒族人提供接济……其“仁义”所强调的责任担当与悲悯情怀,更与现代公益理念颇有相通之处。

采访当天正值周末,一群孩童在陈家祠体验广彩绘制,稚嫩的欢呼声惊起了檐上歇脚的雀鸟,一片生机中,传统的血脉已在新的肌体里搏动。

【记者手记】参天之木,必有其根

张英

“广东陈”的故事,亦是千千万万岭南人的故事。

踏入陈家祠,你会感觉自己被一种无声的叙事伦理包围。众多的楹联、繁复的木雕、灵动的陶塑……以及这些精美的文化工艺品所展示的“桃园结义”“穆桂英挂帅”“梁山聚义”等民间传说和故事,无不在共同诉说着“仁义礼智信”的千年坚守。

行走于院内,每一次抬头,都见镬耳山墙展翼触云;闭眼倾听,耳畔仿佛回荡着旧日书声与训诫。为同姓子弟点燃的灯火,早已燎原为照亮岭南文化的恒久之光。楹联上“不外仁义两言”的刻痕,在科技纷扰、价值多元的今天,愈发清晰有力。

“参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源;人之有祖,亦犹是焉。”陈家祠,早已超越了单纯历史见证者的角色,成为中华文化传承的坚实阵地、海内外宗亲情感交流的温馨纽带。

点评嘉宾:陈慧

文学博士,2013年7月起任教于中山大学博雅学院,现为博雅学院副教授、博士生导师。研究方向涵盖汉魏唐宋古文研究、近代学术史研究及传统诗教研究等。

中国楹联学会 湖南省委宣传部指导

湖南日报·新湖南客户端出品

总策划/夏似飞

统筹/文凤雏 赵雨杉

执行/陈永刚 朱玉文 王华玉 朱晓华

撰文/张英

摄影摄像/徐行

视频出镜/张英

剪辑/戴钺

设计/周子茜

责编:曾璇

一审:陈永刚

二审:赵雨杉

三审:文凤雏

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号