湖南日报 2025-09-05 09:54:57

文|肖十川 文波

1938年深冬,长沙城刚经历“文夕大火”的创伤,一位32岁的青年带着简单的行囊和一套木刻工具踏上这片焦土,他就是李桦。

此后七年时光里,他以潇湘大地为战场,用刻刀作武器,组织起声势浩大的木刻运动,并刻下近百幅抗战木刻作品,成为黑暗中照亮民族精神的“追光者”。这位被徐悲鸿评价为“作风日趋沉炼、渐有古典形式”的艺术家,将人生最宝贵的年华献给了湖南抗战,用木刻在三湘大地播撒下永不熄灭的精神火种。

这段炽热的岁月,曾因战时大量木刻作品原作散佚,成了李桦艺术生涯中一段被低估的历史片段。如今,我们循着亲历者的回忆、历史报刊史料等,打捞这段往事,让抗战中那个以木刻为战的李桦,走进我们的视野。

1.让木刻“走进报刊”

“文夕大火”后,湖南抗战木刻活动基本处于停滞状态。“我们用最热烈的心,期望着与全国各地木刻同志们共同奋斗,共同前进!”1939年6月,李桦在《燎原集》中发出号召,标志着湖南抗战木刻活动新的开始。

李桦到湖南前,已在广州、南昌等地积累了丰富的木刻抗战经验,深知要让木刻走进大众、成为抗战的利器,木刻界必须到出版界去。

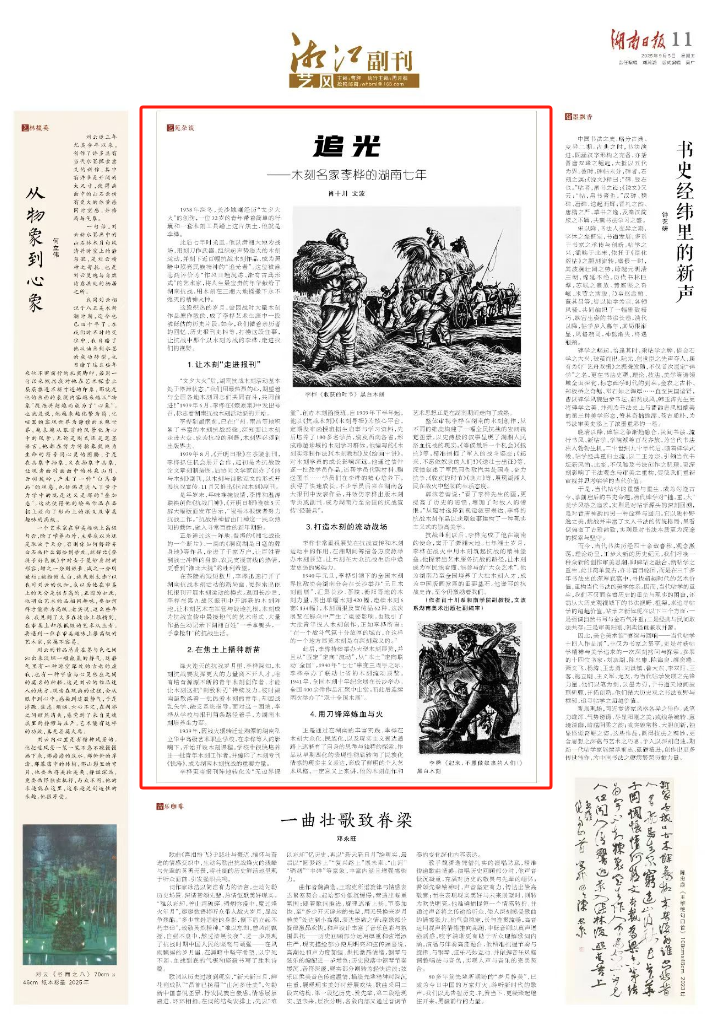

李桦 《收获的时节》 黑白木刻

李桦 《收获的时节》 黑白木刻

1939年8月,《开明日报》在茶陵创刊,李桦抓住机会展开合作,起初是为抗战政论文章刻制插图,后协同文学家创办了《诗与木刻》副刊,以木刻与诗歌互文的形式开展抗战宣传。11月又推出《抗战木刻》副刊。

是年岁末,年味难掩战情,李桦和温涛联袂创作《抗战门神》,《开明日报》连续5天辟大幅版面发布告示,“祝福本报读者努力抗战工作。”抗战精神借由门神这一民众熟知的载体,融入寻常百姓的新年期盼。

正是通过这一阵地,温涛的《湘北战役的一个断片》、一滴的《洞庭湖是日寇的葬身地》等作品,走进了千家万户,让百姓看到战士冲锋的身影、农民支援前线的热情,更看到“湘北大捷”的胜利希望。

在茶陵的短短数月,李桦迅速打开了湖南抗战木刻活动的新局面,更探索出依托报刊开展木刻运动的模式。返回长沙后,李桦在第九战区报刊中开辟新的木刻阵地,让木刻艺术在军营与战地扎根。木刻成为抗战宣传中最接地气的艺术形式,大量作品生动记录下湖湘百姓“一手拿锄头,一手拿枪杆”的抗战生活。

2.在焦土上播种新苗

烽火连天的抗战岁月里,李桦深知,木刻抗战要发挥更大的力量离不开人才。唯有培育源源不断的青年木刻创作者,才能让木刻这把“刺敌利刃”持续发力。彼时湖南虽散落着一批热爱木刻的青年,却因战乱失学、缺乏系统指导。面对这一困境,李桦从学校与报刊两条路径着手,为湖南木刻培养生力军。

1939年,因战火辗转迁址湘潭的湖南私立华中高级艺术职业学校,在李桦等人的影响下,开始开设木刻课程。学校中很快培养出一批青年木刻工作者,并编印了木刻专刊《铁涛》,成为湖南木刻抗战的重要力量。

李桦更将报刊阵地转化为“无边界课堂”,创办木刻函授班。自1939年下半年起,他以《抗战木刻》《木刻导报》为核心平台,定期发布函授班招生启事与学习资料,先后培养了100多名学员,遍及西南各省,形成跨越地域的木刻学习群体。他编写的《木刻实际制作法》《木刻教程》及《绘画十讲》,对木刻学员的成长影响深远。他通过信件逐一批改学员作品,还帮学员代购材料、赠送图书……学员们在李桦的精心培养下,获得了快速成长。不少学员后来在湖南各大报刊中发表作品,并效仿李桦出版木刻专页或副刊,成为湖南乃至全国的抗战宣传“轻骑兵”。

3.打造木刻的流动战场

李桦非常重视展览在抗战宣传和木刻运动中的作用,在湘期间筹措各方资源举办木刻展览,让木刻在大众抗战生活中焕发更强的感染力。

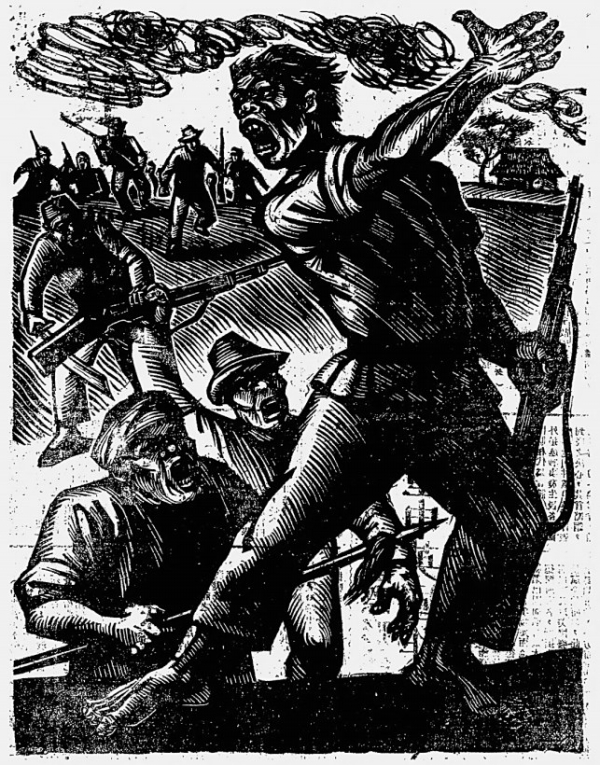

李桦 《起来,不愿做奴隶的人们!》 黑白木刻

李桦 《起来,不愿做奴隶的人们!》 黑白木刻

1940年元旦,李桦引领下的全国木刻界抗敌协会湖南分会在长沙举办“元旦木刻画展”,汇集长沙、茶陵、衡阳等地的木刻力量,展出单幅木刻420幅,连续木刻6套(134幅),木刻画报及宣传品62种。这次展览在群众中产生了重要影响,也吸引了大批青年投入木刻创作,正如李桦所言:“在一个战斗气氛十分浓厚的城市,在这样的一个地方展览木刻是有深刻意义的。”

此后,李桦持续举办大型木刻展览,并且从“固定”走向“流动”,从“本土”走向联动“全国”。1940年“七七”事变三周年之际,李桦举办了联动七省的木刻流动展览。1941年,全国木刻十年纪念展在长沙举办,全国400余件作品汇聚中山堂。而此后连续两次举办了“双十全国木展”。

4.用刀锋淬炼血与火

正是通过在湖南的丰富实践,李桦在木刻大众化、民族化,以及现实主义表达道路上逐渐有了自身的思考与独特的探索,作品从早期西化的表现性彻底转向了民族化情感的现实主义表达,形成了鲜明的个人艺术风格。一定意义上来讲,他的木刻创作和艺术思想正是在湖南期间走向了成熟。

整体审视李桦在湖南的木刻创作,从不同的维度构建了一幅全民抗战的宏阔视觉图景,以史诗般的叙事呈现了湖湘人民浴血抗战的现实。《等候最后一个机会》《抵抗》等,精准捕捉了军人的战斗姿态;《起来,不愿做奴隶的人们!》《送壮士出征》等,深情叙述了军民同仇敌忾共赴国难、奋力抗争;《收获的时节》《晚归》等,展现湖湘人民在战火中坚韧的生活态度。

郭沫若曾说:“看了李桦先生的画,更提高了历史的悲愤,增加了对敌人的憎恨。”从题材选择到视觉叙事表达,李桦的抗战木刻作品以悲剧叙事建构了一种现实主义式的崇高美学。

抗战胜利以后,李桦完成了他在湖南的使命,离开了潇湘大地。七年湘土岁月,李桦在战火中用木刻筑起抗战的精神堡垒。他探索出艺术服务抗战的路径,让木刻成为军民能看懂、能参与的“大众艺术”。他为湖南乃至全国培养了大批木刻人才,成为中国版画发展的重要基石。他谱写的抗战史诗,至今仍激励着我们。

(作者肖十川系湘南学院副教授,文波系湖南美术出版社副编审)

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:刘涛

一审:周月桂

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号