吴茂盛 湖南日报·新湖南客户端 2025-09-04 16:49:49

李长廷:立在高山寺17号的一棵树

■吴茂盛

(一)

高山寺17号,是一个地址,更是一个符号。于常人而言,它可能只是零陵古城里的一处寻常门牌;但在永州文人的心中,它却有点像文学的坐标,仿佛登山途中偶遇的一块指路石碑。

1986年秋天,我还是一个满脸稚气的中学生,身子骨单薄,心里却野火燎原,常常在课堂上偷偷写诗。那时候的我,写几首诗就迫不及待拿去找祁阳文化馆的伍锡学先生请教。他是田园诗人,经常非常耐心地指点我稚嫩的文字。一次,他笑眯眯地说:

“你该去高山寺17号,找李长廷。”

李长廷?那时刻,当我听到这个名字时,仿佛林间忽然传来的鸟鸣,神秘而遥远。

几天后,我就独自出发。坐上从祁阳到零陵的中巴,车身像喝醉了酒一样晃来晃去。到站后,还得一路步行。街巷幽深,石阶层叠,太阳火辣辣地烤着,我走得满头大汗,鞋底几乎冒出青烟来。

终于,抵达高山寺。我的小心脏像小鼓一样怦怦乱跳。

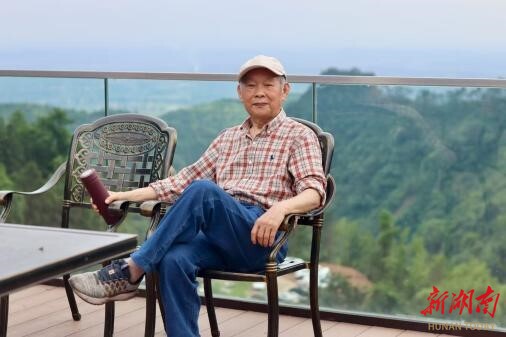

推开零陵地区文联的门,见到的李长廷先生,却让我愣住:原来他并不是传说中的“仙风道骨”模样,而是一个温和的“邻家大叔”。他个子不高,皮肤白净,神情平静。他起身为我倒水时,姿态安静得像是在完成一件日常小事。

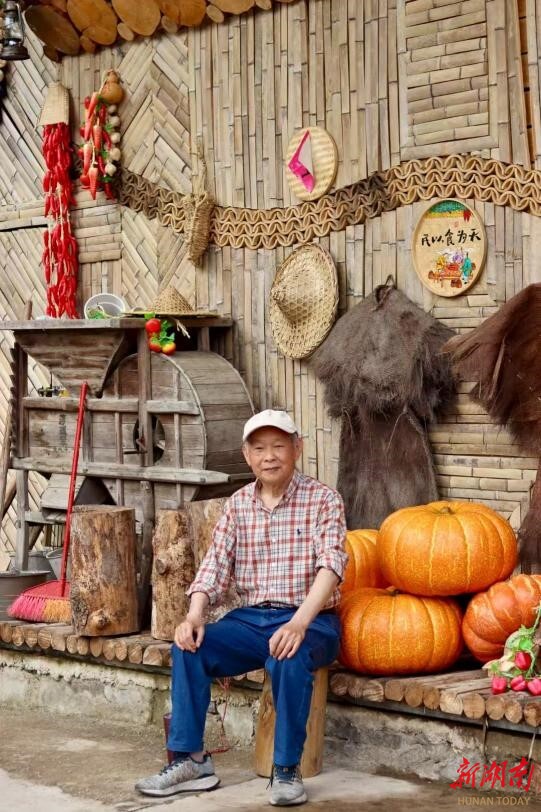

李长廷。图片由作者提供

李长廷。图片由作者提供

我紧张地说明来意,他却轻轻一句:“我知道。”

这一句,差点让我在原地变成石头。一个久仰的作家,竟然“知道我”?这是一个少年能得到的最高褒奖。

走出大门时,我手里紧攥着他送我的几本《潇湘》方格稿纸。走了两百米,忽然迎面遇见一棵参天古树:三四人合抱的树干,老枝苍劲,新叶嫩绿,阳光洒下斑驳的光影。那一刻,我恍惚觉得——李长廷,不就是这样一棵立在高山寺17号的大树么?

时光似水,流水经年。如今,当我每次见到80多岁高龄的先生依然默默提携文学青年时,我才真正明白:

他就是立在高山寺17号的那棵大树!

(二)

一棵树,若想在人们心中站稳,必须结出第一颗显眼的果实。

早年,李长廷是以诗歌进入文坛的。他带着九嶷山的灵性、潇水的清澈,想象奇特,语言飘逸,结出了一束束别致的果实。

1977年7月,他的三首诗《杨梅树——有生命的碑》(外二首)发表于《诗刊》1977年7期,仿佛一只惊雷在湖南文坛震响。第二年,他的《井冈杜鹃红》(组诗六首)发表于《解放军文艺》1978年6期 ,后来,收入《解放军文艺出版社1951—1979诗歌选》及《湖南省1949—1979诗歌选》,并获湖南省1981年文学艺术奖。

李长廷是从宁远县九嶷山走出来的诗人,他深爱脚下的土地,古村、小桥、流水……深爱永州的山山水水,为永州写下了一系列发自肺腑的力作。

比如《蘋岛——零陵古城一张闪亮的名片》就是其中的一首。洋洋洒洒,他把零陵的古老与鲜活写得熠熠生辉。蘋岛不仅是一处地理坐标,更是一种文化符号。它承载着永州的历史厚度,也折射出作家个人的乡土情感。

李长廷的诗歌,像坚果。看似小巧,咬开却有厚重的仁,带着思辨的力量。他通过诗,与历史和土地对话,让永州的乡村与古城在语言中闪光。

(三)

一棵树,若能长成林中之干,必有果实坠地的声响。

2000年,湖南省作协推出《文坛湘军》系列丛书,以期展现“湘军”阵容的文学气象。在这一系列中,有一卷,专门属于李长廷。那是他生命之树上挂出的一颗标志性果实。

要知道,在那个年代,能被“单卷推出”的作家屈指可数。这不仅是对他创作成果的肯定,更意味着在“湘军”浩荡的队伍里,他是一名举足轻重的干将。

《湖南文艺湘军百家文库李长廷卷》(湖南文艺出版社2000年版)让我们仿佛听见果实的又一次落地声的脆响。它并非最饱满的一颗,但却是最响亮的一颗。因为它告诉所有人:高山寺17号的那棵树,不仅仅是永州的小风景,它的枝叶已向更大的文学天空伸展。

对永州文学而言,这更像是一块里程碑。它提醒我们:文学并不局限于京沪的喧嚣,也能从湘南的一隅开出花,结出果。

(四)

然而,一棵大树最厚重的果实,总在枝头高处,沉甸甸压弯枝条。

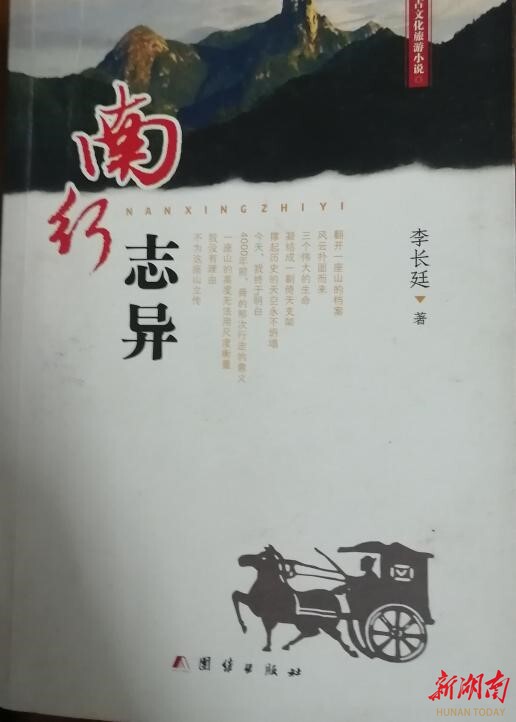

他的长篇历史小说《南行志异》(团结出版社2019年版),作为湖南省作协2018年重点扶持作品,便是这样的硕果。

这部作品扎根永州,却放眼更辽阔的历史。人物带着古老土地的气息,又浸透现代进程的迷惘与挣扎。读来如行走在密林,脚下是厚重的落叶,空气里弥漫着汗水与血脉的气味。

《南行志异》不是单纯的故事,而是人性与历史纠葛的磨石。它让人胸口生疼,却又不忍释卷。李长廷以数十年积累的文字力量,将湘南乡土的血脉与民族的历史脊梁,编织成一部沉甸甸的史诗。

这部小说,读来有一种“压得手心生疼”的厚重感。它是大树上结出的坚实硕果,沉甸甸,仿佛要把枝条都压弯。

那一刻,我明白:这棵树,不仅仅属于永州的山坡,而是中国文学版图上一个不可忽略的身影。

(五)

然而,李长廷并不是只会在高枝上结果的大树。他也会在低枝上挂满一串串清香的果实。

作为湖南省文艺创作2019年扶持作品、中短篇小说集《田野的回声》(百花洲文艺出版社2020年版)、短篇小说集《苍山·野水·故事》(湖南文艺出版社1994年版)就是如此。

在这两部作品里,他把笔触伸向湘南乡村的角角落落:田埂上的脚印、节气的更迭、农人的沉默与笑声……这些看似寻常的细节,在他的笔下都闪烁着温润的光。

但他并非沉湎在怀旧的糖水里,而是冷静地写出了乡村生活的矛盾与复杂:既有质朴的坚韧,也有现代化冲击下的困顿。

这些故事,就像树上低垂的果实,伸手就能摘到。一口咬下去,酸甜交织,既有亲切的熟悉味道,也带着一些微涩。

这棵树,懂得在人们伸手可及处结出亲切的果子。

(六)

散文,是李长廷树上的另一类果实,晶莹剔透,像是阳光下挂在树上的一串串葡萄。

他的散文集《山居随笔》(中国文联出版公司1995年版),代表性篇什比如《倒影》《节日的记忆》《江永有千家峒》《四季条屏》《散步》……每一篇都像一枚果子,含在嘴里,慢慢咀嚼,才能尝出层层滋味。

《倒影》里,他写一条小河,河水倒映着天空与人心。他借此思考时间与人生的无常,那些看似静止的影子,其实随波流动。

《节日的记忆》,则把节日写成了集体与个体之间的桥梁。每一个节日,都是人们寄托情感的方式,也是文化记忆的容器。

《四季条屏》更像是一幅书画:四时轮转,草木枯荣,在他的笔下,仿佛都被镶嵌进一条悠长的画卷。

他的散文,语言温润,带着诗意与哲思。读完,总有一种被风吹拂过的感觉:温柔,真切,却意味深长。

(七)

一棵树,最让人依恋的,不只是果实,还有荫凉。

李长廷的创作已逾三百万字,从诗歌到小说,从散文到戏剧,从报告文学到歌词,结出累累硕果。他的树荫下,许多文学青年得以栖息,看到希望。2025年2月7日,湖南省作协负责人专程从长沙到零陵看望他,并如此评价道:“像李长廷这样的老一辈作家们是湖南文学事业发展的宝贵财富,他们以德艺双馨的崇高的品质为我们树立了光辉的榜样,必将激励我们为攀登新时代文学创作的新高峰不懈奋斗。”

是啊,很多年轻作者像我一样,正是因为高山寺17号,才踏上文学之路。那里的石阶与门槛,见证了一个地域文学的生长。

那一年,初见李长廷,我从高山寺下山时,遇到的那棵参天古树,如今依旧伫立在我的记忆深处。

李长廷,就是那棵树。他用小说的厚重、散文的清澈、诗歌的灵动,结出一颗颗果实;他用文字的荫凉,庇护后来者。他的根,深深扎进永州的泥土,他的枝叶,却伸向更广阔的天空。

时间吹落树叶,却吹不动树根。李长廷先生,我的老师,这棵立在高山寺17号的大树,注定会在永州的文学史上,长久地伫立。

责编:黄柳英

一审:黄柳英

二审:严万达

三审:李寒露

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号