湖南日报·新湖南客户端 2025-09-02 20:43:22

1937年8月28日,黑龙江省富锦县董老茂村的清晨,薄雾未散,寒意料峭。一支由400多套衣服、100支枪、3万发子弹、1台收音机、1本地图组成的队伍,正悄然向抗联营地进发。队伍的领头人,是年仅30岁的张甲洲——中国工农红军第三十六军江北独立师师长,东北抗日联军第十一军副军长。他刚刚从富锦中学的讲台上走下,准备再次投身于抗日战场。然而,命运弄人,就在队伍即将抵达营地之际,一场突如其来的伏击打破了清晨的宁静。一颗子弹穿透了他的小腹,鲜血染红了黑土地。这位从清华园走出来的书生,将自己的一生献给了抗日救国的伟大事业。

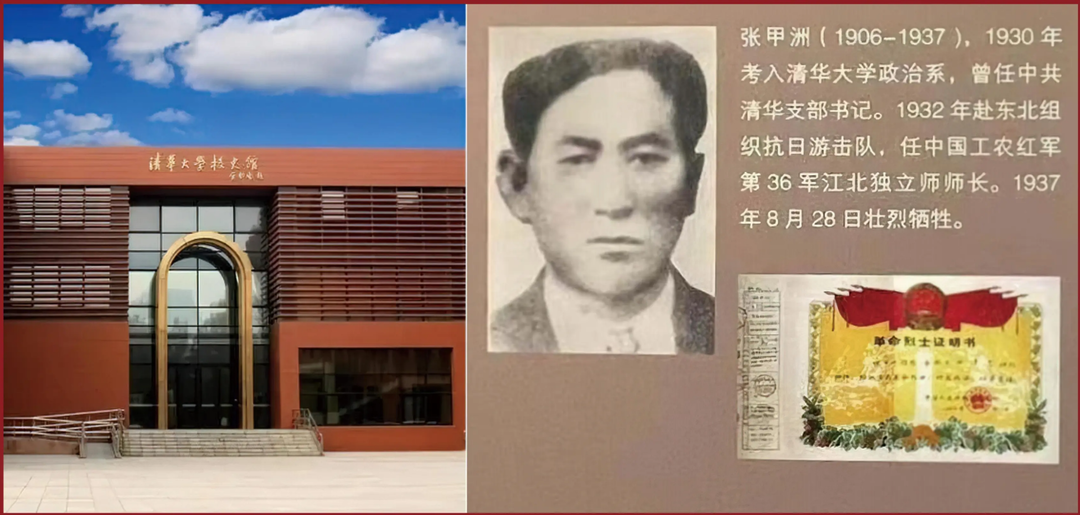

清华大学校史馆正门和馆内展陈张甲洲英雄事迹的内容。

清华大学校史馆正门和馆内展陈张甲洲英雄事迹的内容。

一、黑土地上的少年志

1907年5月21日,黑龙江省巴彦县张家油坊屯(今镇东乡富饶村)的一个大地主家庭,迎来了一位男婴。父母为他取名”甲洲”,意为”甲冠五洲”,希望他日后能够成就一番大业,光宗耀祖。张家祖籍山东省莱阳县,因老家闹天灾,祖辈闯关东,先到辽宁岫岩,后迁至巴彦。在巴彦县东包宝山下,张家承领300多垧山荒地,开设油坊,日子逐渐富足起来。

张甲洲的父亲张英是家中老二,擅长中医,以行医为业。母亲贤淑持家,对张甲洲寄予厚望。6岁时,张甲洲就读本屯私塾和官办小学。8岁时,他到离家15公里外的龙泉学校住宿读私塾,第二年进入龙泉镇初等学堂就读。在龙泉镇初等学堂期间,张甲洲功课门门优秀,但最感兴趣的还是”格致”这一科,即现代的自然科学,他立志将来长大后当一名科学家。

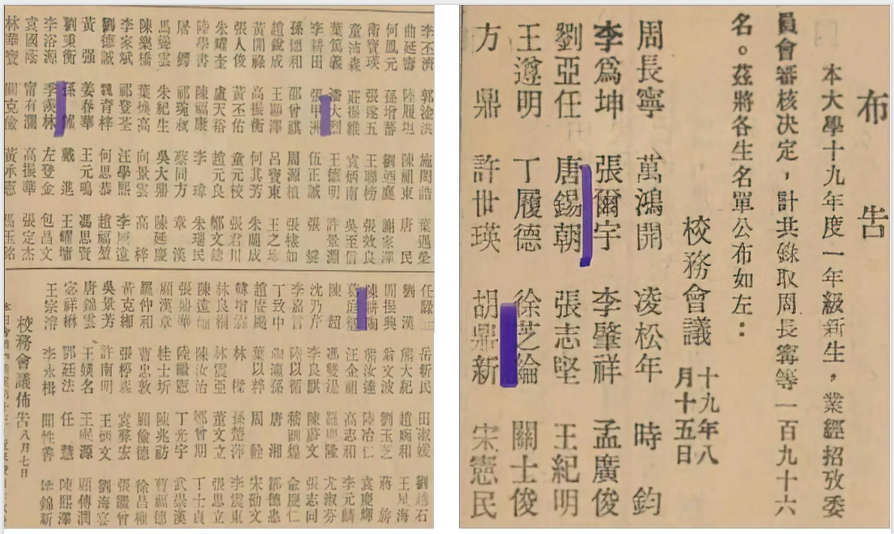

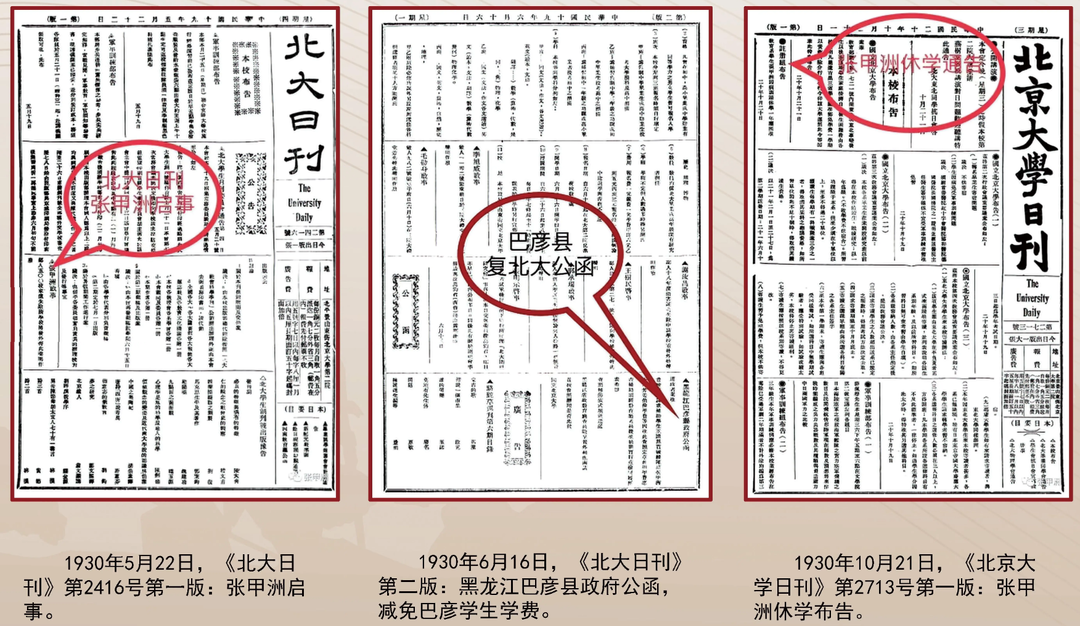

1930年8月7日,清华大学校务会议布告:十九年度一年级新生名单,张甲洲名列其中。

1930年8月7日,清华大学校务会议布告:十九年度一年级新生名单,张甲洲名列其中。

1923年,张甲洲以全省第一名的成绩考入省立齐齐哈尔第一中学。在该校进步老师的启蒙下,他了解了俄国的十月革命、列宁、苏维埃和布尔什维克,革命的种子在他的思想中开始萌芽。次年,因反对军阀张作霖在学校招兵充当炮灰,他被开除学籍。同年,他考取沈阳文华中学,被推选为学生会会长。其间,上海发生”五卅惨案”,张甲洲领导学生游行示威,支援工人罢工,再次被学校开除。

1926年,张甲洲考入齐齐哈尔甲种工业学校,被选为黑龙江省学生会会长。他因发动学生反对日军暴行遭军阀逮捕,在全省师生强烈要求和大力营救下终获释放。此前,省教育厅公选出国留日学生,张甲洲以第一名的成绩考取公费留日学生资格,由于他领导学生运动激怒了反动当局,黑龙江省督军吴俊升以其是”赤化分子”为由,取消了他的留日资格。

出狱后,张甲洲目睹东北军阀反动封建势力的黑暗,离开省城,南下求学。1928年,他考入北京大学物理学院,在校期间积极参加学生运动。1930年,张甲洲考入清华大学政治系,开始投身于革命事业。

二、从书斋到战场的蜕变

1930年4月21日晚,张甲洲和同学们在北大二院大讲堂开会研究营救北大党支部书记李光伟。由于军警探知了消息,包围了会场,张甲洲不幸被捕。在狱中,他结识了中共清华大学党支部书记冯仲云,共同的革命追求使他们结下了深厚的友谊。张甲洲对冯仲云说:“你们真好,尽出些革命者。“不久,经组织营救,张甲洲出狱。1930年夏,他加入中国共产党,成为一名坚定的共产主义者。

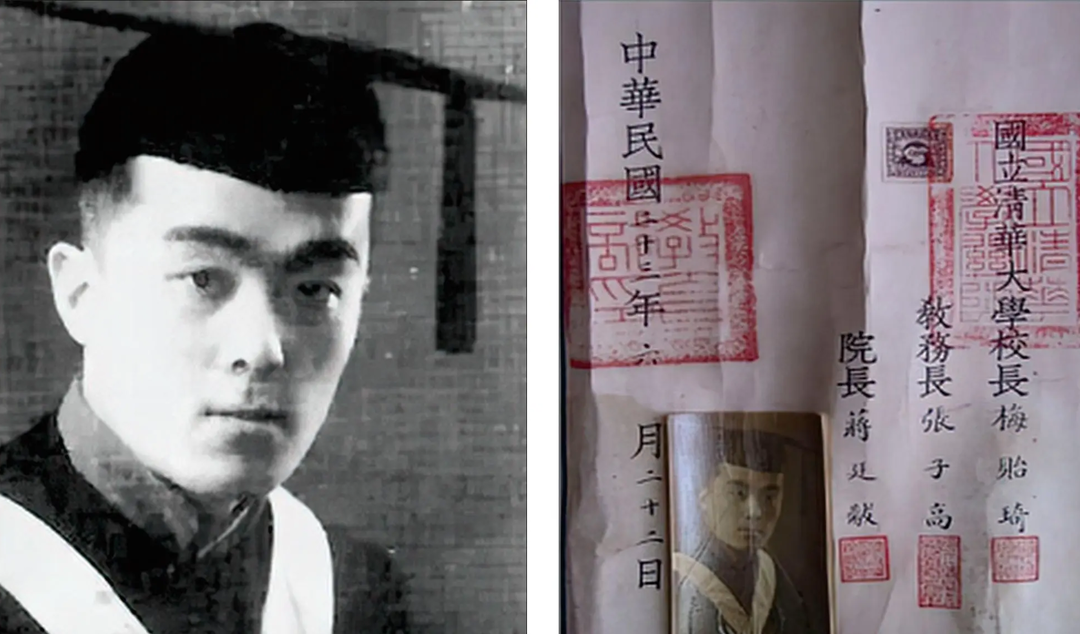

1930年8月7日与张甲洲同期被清华大学录取的季羡林于1934年6月22日毕业照和毕业证书。

1930年8月7日与张甲洲同期被清华大学录取的季羡林于1934年6月22日毕业照和毕业证书。

张甲洲认为学理工不适合搞革命,决定改学文科。在党组织的建议下,他于1930年9月以优异成绩考入清华大学政治学系,立志要研究政治,改变中国。

在清华大学期间,张甲洲因其出色的才华和正直的品格,深受同学们信任,被推选为学生会代表和级委会主席,先后担任学生会卫生科主任、民众教育科主任以及《清华周刊》编辑等职。他开办了一所民众夜校,利用业余时间和同学们义务为校内工人、教职员家属、学校附近的人力车夫和农民讲课,教他们识字、学文化,进行爱国主义教育。

胡乔木后来回忆:“张甲洲是我在清华时的同学,当时他是党员,我是团员。他是我的领导者,为人非常正直,对党十分忠实,很有能力和魄力。对我教育很深,至今仍极为怀念。他性格坚强、豪爽、热情、果敢,精力充沛,很有活动能力……”

在反帝反封建斗争中,张甲洲逐步成长起来,先后担任中共北平西郊区委书记、北平市委宣传部部长、代理北平市委书记等职务,为革命作出卓越贡献。

三、投笔从戎,誓报国仇

1931年九一八事变后,国民党政府采取不抵抗政策,致使东北大好河山全部沦陷,3000万同胞惨遭日本侵略者蹂躏。身为从东北黑土地上走出来的热血男儿,眼看着家乡沦陷,张甲洲感到格外沉重与痛苦。

在参加了清华师生组织的南下请愿团之后,张甲洲开始积极奔走于北平各高校,动员黑龙江籍的大学生打回老家,组织武装抗日。1932年4月末,张甲洲联络于天放、张文藻、张清林、夏尚志、郑炳文等东北籍大学生毅然放弃学业,一起回到哈尔滨。

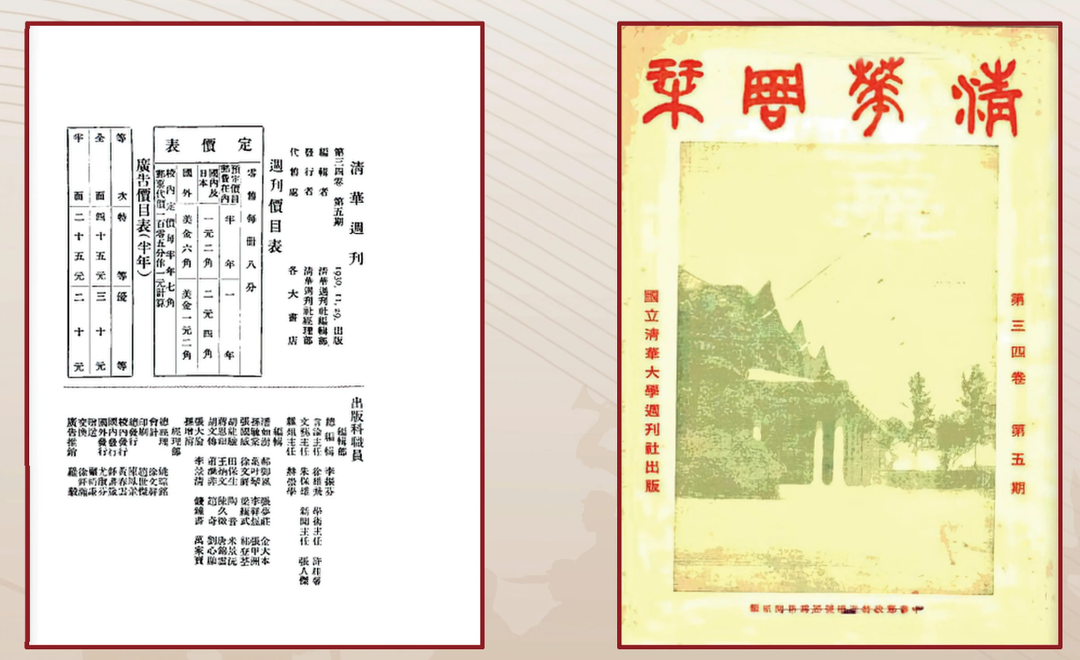

张甲洲积极参加了进步刊物《北方青年》《现代中学生》的创办工作,并用笔名在刊物上写文章揭露国民党假抗日真投降的丑恶面目。1930年11月29日,《清华周刊》第34卷第5期出版职员编辑中有张甲洲名字。

张甲洲积极参加了进步刊物《北方青年》《现代中学生》的创办工作,并用笔名在刊物上写文章揭露国民党假抗日真投降的丑恶面目。1930年11月29日,《清华周刊》第34卷第5期出版职员编辑中有张甲洲名字。

在中共满洲省委的指示下,他们一行5人(1人另有任务)来到张甲洲的老家巴彦,开始动员各方爱国志士组织抗日队伍。

当时的”伪满洲国”在日本人的严密控制下,已经结婚生子的张甲洲以筹备婚礼为名,将大家联络起来。1932年5月16日,在一口井前,张甲洲带着来”参加婚礼”的200多人,举行了誓师大会,巴彦抗日游击队正式成立,他担任总指挥。根据当地习惯,张甲洲为这支队伍起名号”平洋”,意为平灭东洋鬼子。这是我党在东北建立的第一支人民抗日武装队伍。

第二天黎明,队伍整装待发。张甲洲跪在母亲房门前,磕下三个响头:“妈,儿子不孝!今日我要走了,出来送送我吧……“母亲的目光在他背影上凝了又凝,张甲洲的身影很快消失在晨雾里。

国立北京大学大门。

国立北京大学大门。

“不管什么人,只要有抗日倾向,就可以去团结、合作。“张甲洲撑起统战大旗,走进深山说服绿林弟兄,动员土匪弃暗投明,将各路力量拧成一股绳。为加强领导,中共满洲省委特派省委军委书记赵尚志任参谋长,配合他的工作。张甲洲在队伍里挑出精壮小伙组成模范队,用树枝在地上画着战术图;“不准说黑话,不准动百姓一针一线”的军规写在桦树皮上,在风中猎猎作响。模范队的成立,使游击队与群众的关系也逐步得到改善,附近群众都在传扬:“这是支不一样的队伍。”

1932年8月,“平洋”游击队雷霆出击,一举攻占巴彦县城。枪声震碎晨雾,全歼日军1个中队、伪军1个大队,还击落1架低空侦察的日军飞机,捷报如惊雷响彻关内外。因坚决执行联合抗日路线,部队迅速扩至千余人,被改编为中国工农红军第三十六军江北独立师,张甲洲任师长。此后,这支队伍如铁流般转战呼兰、绥化,直刺敌寇心腹。

四、浴血奋战,坚守初心

1932年初冬,张甲洲率部西征,计划与其他抗日部队会合,准备进攻哈尔滨、齐齐哈尔等大城市。因独立师在路上边走边打,错过了会合日期,遂决定回师北上,奔汤原去和那里的游击队会师。1933年年初,独立师被反动武装打散,全师只剩70余人。人员稀少,弹尽粮绝,为保留抗日火种,张甲洲不得不忍痛决定:暂时隐蔽,听令再集。他擦干眼泪,坚定地对战士们说:“咱们还有能干的那天,大家把枪都带回去,马也骑回去,等待时机,我们还要重新组织队伍。”“咱们要学岳飞精忠报国,死也不能当秦桧!“回望来时路,张甲洲知道,那些被打散的弟兄像埋在大地深处的种子,正在积蓄破土的力量。

1933年7月,张甲洲只身来到富锦,以中学教员身份为掩护开展地下抗日斗争。在工作中,他凭自己的才干和学识很快由教员升为校长。在他的教育和引导下,有一大批学生走上了革命道路。张甲洲还与活动在富锦一带的东北抗日联军第三军独立师取得联系,为他们提供情报,运送武器弹药。

在富锦中学,张甲洲以渊博的学识、忘我的工作精神,赢得了家长、学生以及当局的一致好评,被晋升为中学校长。之后,他以充实师资力量为由,调来游击队的7名战友来校任教,富锦中学成为地下工作者在敌占区的活动据点。张甲洲和战友们不仅教授文化课,还十分重视学生的思想教育。在课余时间,他经常到学生宿舍,给同学们讲解中国历史上的爱国人物故事,宣传抗日主张与革命思想。在他的启发引导下,先后有3批同学入关求学,而且都参加了革命。

张甲洲利用身份之便,积极结交富锦县的日伪官员,逐渐深入敌人内部。为打进日伪心脏,他连续3个月起早贪黑学日语,拿到了二等翻译证书,得到了县公署日本参事官的赏识,成了”好朋友”。后来,他利用这个”朋友”关系搞了一批经费,修建了两栋能容纳16个班级的二层楼房作为中学校舍。他不仅成功地策反了警察大队长李景荫率部参加革命,而且将富锦中学和自己家都变成党的交通站,为三江地区的抗日武装提供情报和军用物资。

五、壮烈牺牲,永垂不朽

张甲洲行动虽然隐蔽,但因”来历不明,履历不清”,在富锦又有”蛛丝马迹”,引起了敌人的警觉。1937年8月,日本特务机关对张甲洲采取进一步的监视措施,调他到佳木斯伪三江省协和会任职。张甲洲决定再次投笔从戎,重返疆场,到东北抗联11军任副军长,与敌人作殊死斗争。

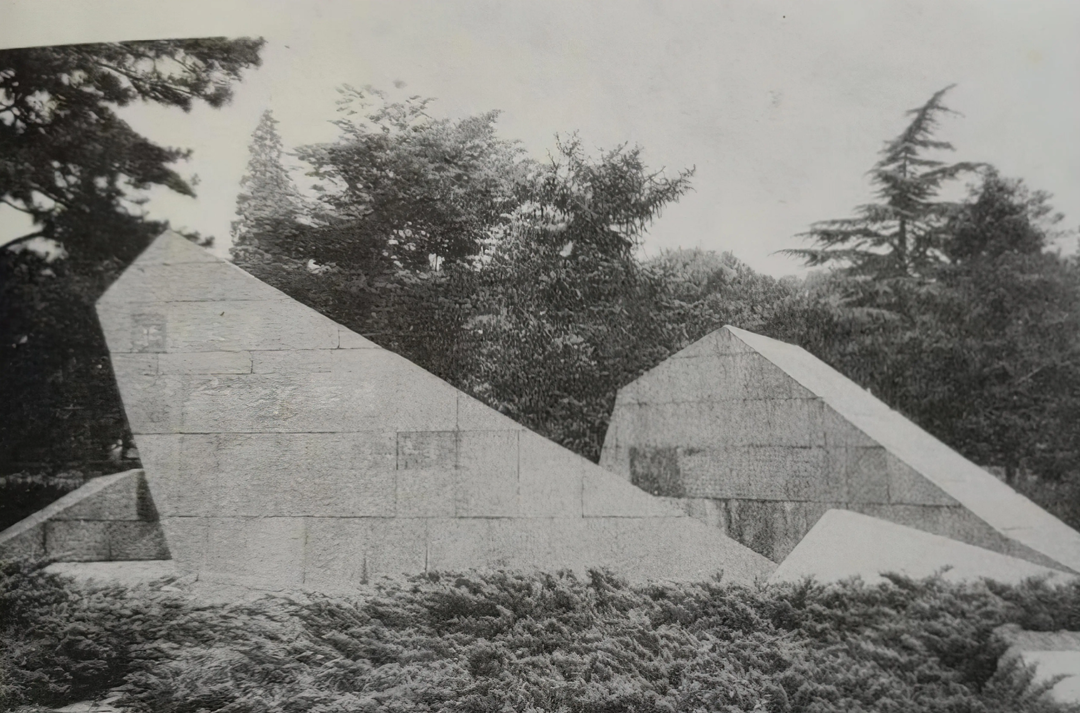

北京大学革命烈士纪念碑。

北京大学革命烈士纪念碑。

8月28日早晨,张甲洲率于天放等同志携带400多套衣服、100支枪、3万发子弹、1台收音机、1本地图离开富锦城,奔赴抗联。天有不测风云,就在快要到达营地的时候,突然遭遇到一股伪军埋伏,对方胡乱放了几枪黑枪,不偏不倚,一颗子弹正好击中张甲洲小腹,顿时血流如注。一代英雄在上任途中壮烈牺牲,年仅30岁。噩耗传来,全军将士悲痛万分,抚棺跪哭。

1953年,周恩来总理专程到哈尔滨东北烈士纪念馆悼念英烈,站在张甲洲的遗像前,他伫立良久。20多年前,就是这个年轻人对他说要回家乡组织武装抗日,往事历历在目,周总理感慨万千,不由潸然泪下。许久后,他缓缓对着遗像鞠了三躬,语带哽咽地说:“甲洲同志,我代表全国人民感谢你!”

2014年9月1日,张甲洲被列入民政部公布的首批著名抗日英烈和英雄群体名录。

六、精神永存,薪火相传

新中国成立后,东北人民为了纪念在抗日战争和解放战争中牺牲的烈士,在哈尔滨建立了东北烈士纪念馆,张甲洲的遗像位列其中。

为了深切表达人们对一代抗日英雄的缅怀、热爱和崇敬之情,2002年11月,在生养张甲洲的故乡巴彦,在烈士陵园里敬立了烈士铜像和纪念碑。他曾学习、生活和战斗过的黑龙江省富锦市、北京大学和清华大学也都建有张甲洲烈士的纪念碑、纪念馆。

张甲洲从书斋走向战场,扛起救亡重任。他未及见山河重整,却用热血为后世铺就觉醒之路。斯人已逝,然其凛然风骨与未竟壮志,仍如黑土地上的白桦,挺拔于岁月长河。

七、历史的回响

张甲洲的一生,是革命的一生,是战斗的一生,是献身于民族解放事业的一生。从一名清华学子到抗日英雄,他用实际行动诠释了”天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀。在民族危亡之际,他没有选择追求安逸的生活,而是回到家乡,毅然走上艰难崎岖的革命道路,投身于抗日事业,最终为国捐躯,长眠于黑土地下。

今天,我们站在抗战胜利80周年的历史节点上,回望张甲洲等无数抗日英烈的光辉事迹,更加深刻地体会到今天和平生活的来之不易。他们用生命和热血铸就了中华民族的脊梁,他们的精神将永远激励着我们为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。

在巴彦县的烈士陵园里,张甲洲的铜像静静矗立,仿佛在诉说着那段血与火的岁月。在富锦中学的校史馆中,张甲洲的遗物和事迹展陈在即,向一代代学子讲述着先烈的故事。在清华大学的校史馆中,张甲洲的名字和事迹被永远铭记,激励着清华学子们为国家富强、民族复兴而努力奋斗。

张甲洲的革命精神,早已融入中华民族的血脉,成为激励后人不断前行的不竭动力。他的事迹告诉我们:在国家危难之际,真正的知识分子不会躲在书斋里,而是会挺身而出,用实际行动报效祖国。

八、结语

“学成文武艺,货与帝王家”,这是古人的理想。张甲洲却将这一理想升华,将文武艺”货与”了救国救民的事业。他从清华园出发,踏上抗日救国的征程,用青春和热血书写了中华民族不屈不挠、自强不息的壮丽篇章。

在那个风雨如晦的年代,张甲洲等无数英烈用生命和鲜血,为我们换来了今天的和平与繁荣。他们不畏强暴、不怕牺牲的精神,将永远激励着我们为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

今天,我们纪念张甲洲,不仅仅是为了缅怀他的丰功伟绩,更是为了传承他的革命精神,将爱国之情、报国之志融入到实现中华民族伟大复兴的实践中去。

张甲洲同志,您安息吧!您的精神将永远激励着我们,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗!

(撰文:张红旗)

责编:成俊峰

一审:张笑

二审:陈永刚

三审:文凤雏

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号