湖南日报 2025-09-02 08:44:55

文|陈枝 彭译

张家界市原创少儿舞蹈《银匠爷爷打银忙》在2025年第十三届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演中再创佳绩,喜获全国“小荷新秀”及“小荷之家”两项国家级荣誉,更是本届展演中湖南湘西北地区唯一入围的少儿舞蹈作品。

《银匠爷爷打银忙》的创作灵感源于湘西北土家族苗族地区的非物质文化遗产代表性项目——银饰锻造技艺。创作团队以张家界市阳光艺术学校李霞校长为总制作人,陈华、彭译、向云、陈小龙4位老师担任主创和编导。28名孩子组成的演出团队,是这支舞蹈的核心力量。他们主要来自张家界市阳光艺术学校与永定区崇文小学。在市舞蹈家协会与市文化馆的指导支持下,团队反复打磨动作、调整编排,让一群大多来自小学第二课堂舞蹈兴趣班、缺乏专业基础的孩子,逐渐化身舞台上灵动的“小银子”。

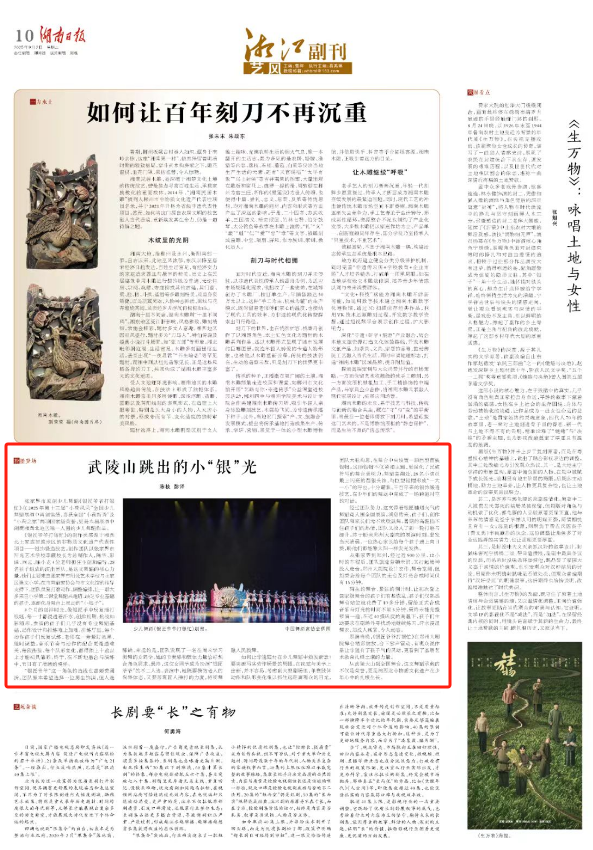

少儿舞蹈《银匠爷爷打银忙》剧照。 中国舞蹈家协会供图

少儿舞蹈《银匠爷爷打银忙》剧照。 中国舞蹈家协会供图

4个月的创排时光,像银匠手中反复捶打银坯,每一寸都浸透着汗水。创排初期,挑战如影随形。参演的孩子们几乎没有专业舞蹈基础,动作设计和排练难上加难。排练厅里,每个动作孩子们反复试练,老师在一旁紧盯效果,随时调整。音乐节奏与动作的配合更是道难关,每段衔接、每个队形变化,都得练上十遍以上才能初具雏形。终于,在不断地磨合与演练中,节目有了清晰的模样。

“银匠爷爷”这一角色的选拔也曾颇费周折。团队原本希望选择一位男生饰演,但人选稀缺。幸运的是,团队发现了一名在周末学习街舞的女同学。她的节奏感和肢体力量恰好契合角色需求。最终,这位女同学成为扮演“银匠爷爷”的不二人选。表演中,她既要模仿老人的佝偻体态,又要展现匠人捶打的力度,将街舞融入民族舞。

如何让非遗题材在少儿舞蹈中焕发新意?要突破写实劳作场景的局限,在视觉与美学上出新,并不容易。考虑到大型剧场里,单靠肢体动作和队形变化难以抓住远距离观众的目光,团队大胆构思,在舞台中央设置一顶巨型苗族银帽。这顶银帽不仅紧扣主题,更强化了民族符号的舞台表现力。舞蹈高潮处,28名小演员戴上闪亮的苗银头饰,与巨型银帽形成“一大一小”的呼应,十分耀眼。千百年来的银饰锻造技艺,在少年们的舞动中完成了一场跨越时空的对话。

经过团队努力,这支带着银匠铺烟火气的舞蹈竟入围全国展演。消息传来,孩子们、创作团队和家长们无不欢欣鼓舞。暑期的高温挡不住孩子们的热情,团队又投入了新一轮打磨与提升。终于盼来郑州大剧院的展演时刻。出发当天清晨,一位热心家长给每个孩子递上向日葵,盼他们都能像太阳一样发光发热。

从张家界到郑州,经过近900公里、12小时的车程后,团队旅途劳顿未消,又打起精神投入走台。郑州大剧院设计宏伟,舞台宽阔,但组委会给每个团队的走台及灯光合成时间仅有15分钟。

陌生的舞台、紧张的倒计时,让初次登上国家级舞台的孩子们有些慌乱。孩子们仅熟悉舞台站位就花费了10多分钟,留给正式合成音乐与灯光的时间不足5分钟,最终未能完整预演一遍。在近40摄氏度的高温下,孩子们主动要求在剧场外寻找场地继续练习,汗水浸湿舞衣,却没人喊累,令人动容。

展演当晚,《银匠爷爷打银忙》在郑州大剧院舞台精彩绽放。台下掌声雷动,有观众说作品让非遗有了孩子气的灵动,更看到了基层艺术教育扎根土壤的力量。

从武陵大山到全国舞台,这支舞蹈承载的不仅是荣誉,更是湘西北非物质文化遗产在少年心中的扎根生长。

湖南日报湘江副刊艺风版面投稿邮箱:whbml@163.com

征集:戏剧与影视、美术、音乐、书法、舞蹈、摄影、非遗等题材评论及散文。

责编:刘涛

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号