2025-08-28 10:25:41

新湖南客户端讯(文/胡晴 肖灵艳 刘睿怡)作为约翰·霍金斯创意生态实验室中方合伙人、亚洲文化艺术基金会副理事长,活跃于国际舞台的苏彤始终以独到眼光与深刻洞见,穿梭于理论与实践之间。多年来,他执着探寻“创意中国”的文化密码,为城市发展注入人文活力,为产业升级开拓创新路径,更为中华文明的传承与焕新勇探前路。近日,笔者对这位深耕文化创意领域多年的专家进行了专访,试图揭开他背后的思想脉络与实践轨迹。

成长印记:家庭与环境塑造的“创意人生”

“文化赋能城市创意开发,绝非简单的文化符号堆砌,而是要让文化真正成为城市发展的核心驱动力。”在笔者的电话采访中,苏彤开门见山侃侃而谈。

苏彤生于20世纪60年代末,从小在清华大学校园和军队测绘机关大院长大,成长环境对他“创意人生”价值取向的形成产生了深远影响。他的父母虽从事理工科工作,但在绘画、音乐等艺术领域展现出的才华,为幼时的苏彤播下了文化与创意的火种。而父亲在军事测绘事业中的奉献精神,让苏彤从小对地图产生了浓厚兴趣,这种兴趣与文化的结合,促使他将“地图文化”和“文化地图”创意产业作为自己的使命。

苏彤父辈的祖宅位于天津河北区粮店后街孙家胡同,与李叔同先生早年的故居相邻。李叔同在此接受传统文化启蒙,后在辅仁书院系统学习,中西文化交融的环境使其自幼汲取多元养分。留学日本后,李叔同成为话剧、学堂乐歌、现代版画等领域的先驱,创造了近20项文化史上的第一,推动文艺从传统向现代转型。李叔同的成长轨迹彰显着天津城市的文化基因,家族乐善好施的家风、商埠的丰富资源以及新思潮与救国之志相互交织。虽然苏彤未曾在祖宅生活,但这种独特的文化氛围,通过家庭环境的潜移默化,对他形成“创意人生”的自我设计产生了决定性影响,塑造了他对文化创意的独特见解和不懈追求。

2004年,南开中学诞生100周年之际,苏彤有感于母亲(1954年毕业于南开中学)和她同学们老当益壮的精神,以及自己这一代人对父母辈五十年代青春风华的向往,组织南开中学1954年毕业生组稿撰写并出版《毕业南开》一书。在这个过程中,苏彤深刻体会到一座城市、一所学校、一个时代和一群人成长故事之间的紧密联系,这种感悟也融入到他对文化与创意的理解中,使他更加注重文化的传承与人文情怀的表达。

2004年5月22日至26日第七届北京科博会创意中国行动大展与合作方合影

2004年5月22日至26日第七届北京科博会创意中国行动大展与合作方合影

文化赋能城市:从理念嬗变到实践深耕

在苏彤看来,文化不应仅仅停留在城市发展的“装饰层”,而是要下沉为“核心引擎”,让城市的历史记忆、人文特质贯穿于空间规划、产业选择和市民生活的各个环节,成为城市发展的“底层逻辑”。

回溯苏彤的实践历程,1999年参与北京申奥形象战略,成为苏彤在文化创意领域崭露头角的重要起点。当时,国际社会对中国的认知尚存在诸多偏差,如何向世界展现北京独特的城市魅力与中国深厚的文化底蕴,成为摆在申奥团队面前的难题。苏彤另辟蹊径,聚焦“文化符号的提炼与传播”,提出“将五环幻化为一个同心圆”的创意原点,并与其他专家成员一起,确定以英文“BEIJING”的每个字母分别诠释为“更好、绿色、创新、快乐、国际、新的、运动”七个关键词。这一巧妙构思,将北京的古都文脉与现代活力高度浓缩,转化为世界能够理解的形象语言,搭建起城市文化与国际对话的桥梁。

更为关键的是,结合当时严峻的国际舆论环境,苏彤与几位核心专家建议聚焦“新”这个概念,进而,共同推出了以“新北京·新奥运”为首的七个申奥口号,提供奥申委最终决策。在跨文化设计中,他深入研究国际受众的认知习惯和价值取向,通过精心策划的视觉符号、宣传文案,巧妙传递有效信息,成功塑造了北京开放、创新、包容的国际形象,为北京申奥成功贡献了重要力量。

2005年,苏彤将目光投向工业遗址的创意开发与文化设计领域。首钢二通、京棉二厂(现为莱锦文创园)等工业遗址,在时代变迁中逐渐失去原有的生产功能,面临着被拆除或闲置的命运。苏彤却从中看到了独特的价值,他提出“文化对物理空间的活化”理念,认为工业遗址并非冰冷的“遗迹”,而是承载着城市产业记忆的“活载体”。

在具体实践中,苏彤带领团队最大限度地保留厂房的桁架、管道等“工业基因”,这些看似陈旧的设施,在他眼中却是工业文明的象征。在此基础上,他大胆植入文创、艺术等新功能,将原本废弃的工业空间改造成充满创意与活力的文化场所。比如,曾经轰鸣的厂房变成了艺术展览馆,锈迹斑斑的管道成为独特的装饰元素,历史与当下在这里实现了精彩对话,工业遗址也焕发出新的生机与活力。

随着数字创意产业上升为国家战略性新兴产业,苏彤的理念也不断与时俱进。他敏锐地察觉到数字技术对文化产业带来的变革潜力,提出“文化通过数字创意实现无边界渗透,赋能百业千行”。他强调,数字技术不应仅仅作为文化展示的工具,更要用于重构文化的体验方式。

以某历史文化街区的数字化改造项目为例,苏彤团队运用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,让游客仿佛穿越时空,亲身体验古代街区的繁华景象;同时,通过大数据分析,精准把握游客的兴趣偏好,为其提供个性化的文化体验服务。这种创新实践,使文化突破了物理空间的限制,真正融入人们的日常生活,实现了从“用文化塑造城市形象到“用文化定义城市价值的跨越,推动文化赋能向全链条发展。

“中国创造”背后:文化赋能的价值重构密码

“从中国制造到中国创造,这不仅是产业发展阶段的转变,更是价值核心的根本性重构,而文化赋能正是实现这一重构的关键所在。”苏彤坚定地表示。2004年5月22日,“从中国制造到中国创造”的命题在第七届北京科博会创意行动大展中首次公开提出,引发了社会各界的广泛关注。在苏彤看来,传统的“中国制造”模式本质上是一种复制型经济,其价值主要来源于成本控制、规模生产和技术模仿,这种发展模式在一定阶段推动了中国经济的快速增长,但也面临着附加值低、创新能力不足等诸多问题。因此,需要“以中国创造促中国制造”。

要实现向“中国创造”的跨越,就必须完成从“复制经济”到“创意经济”的转变。这一转变的核心,是将价值创造的核心从以“物化资产”为中心转向以“文化资产”为中心。“文化赋能并非简单地为产品添加文化符号或美学元素,而是要注入深层次的文化内涵、中国精神与中华文明的价值,从根本上重塑产业的价值基础。”苏彤解释道。

苏彤与北京国家数字出版基地联创赢合作伙伴在一起

苏彤与北京国家数字出版基地联创赢合作伙伴在一起

他进一步阐述了“技术、制度与文化的三位一体关系。苏彤认为,文化先于制度,一个国家和民族的文化传统深刻影响着制度的形成与发展;制度重于技术,合理的制度能够为技术创新和产业发展提供良好的环境和保障;技术促进文化,新技术的应用能够推动文化的传播、创新与发展。基于这一认识,苏彤将文化视为驱动社会经济全面优化的核心生产力,强调文化与科技的深度融合是“文化赋能的具体路径。

在实际操作中,苏彤积极推动文化与科技的融合创新。作为北京国家数字出版基地研究院首席专家,积极倡导以“著作人身权+数字版权”为创作者经济基础权利,利用“人工智能(AI)+行动”,为数字内容产业跨界融合与赋能千行百业提供新动能。推动文化创意与各行各业的“文化+”式融合,打破产业边界,催生新业态、新模式。比如,“文化+旅游”让旅游更具文化内涵,“文化+农业”赋予农产品更多文化价值,在与欧中人工智能协会发起人兼中欧科学家论坛组委会秘书长肖灵艳的“文化+健康”的实践中,他又提出以传统中医养生智慧为根基,结合现代健康管理科技,打造兼具文化传承与创新体验的健康服务体系,让文化基因融入健康生活的每个环节,成为推动“主动健康”创造业的内生动力。这种将文化内核与多元产业深度融合的创新模式,正是“中国创造”以人文底蕴驱动产业升级、以跨界思维开拓发展新局的核心体现。

为了让文化真正成为经济引擎,苏彤提出建立“资产文化化”体系,通过以数字版权为灵魂贯穿的“资产文化化、文化数据化、数据产权化、产权资本化、资本通证化”的价值闭环,为“中国创造”的价值实现提供可操作的商业模式。他表示,长期以来,文化资源的价值评估与交易存在诸多难题,导致文化难以充分发挥其经济价值。为此,苏彤提出“资产四象限”模型(有形、无形、象形、拟形),对文化资产进行系统分类和梳理;同时,他还提出“创交所”(创意促进交易场所)等概念,为“文化资产”的流动和价值变现提供制度性保障。

2007年向约翰·霍金斯介绍《中国密码》

2007年向约翰·霍金斯介绍《中国密码》

2007年,苏彤与世界创意经济之父约翰・霍金斯共同发起设立约翰·霍金斯创意生态实验室。旨在通过整合中西方大成智慧,构建创意经济的全球协作平台,聚焦构建具有中国特色的创意经济理论体系;促进中国创意经济与全球市场的对接。策划出版《创意生态——思考在这里是真正的职业》《新创意经济——人们如何用想法点石生金》等书。

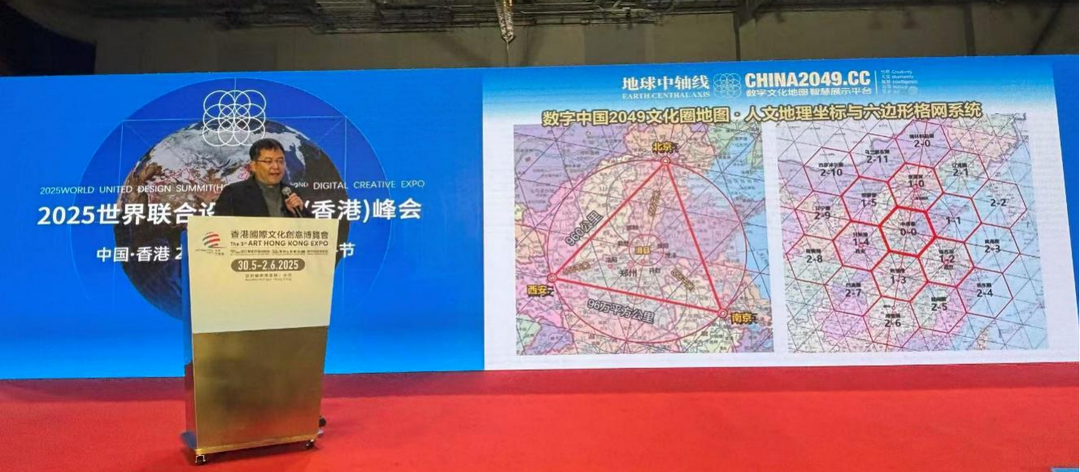

2025年5月31日第三届香港文博会上苏彤介绍“文化圈地图”

2025年5月31日第三届香港文博会上苏彤介绍“文化圈地图”

“苏彤传承父业,创作文化圈地图,延续了‘图文互证’‘经史合参’的传统。他立足地球,阐释浩瀚宇宙对中国文化的影响——古人通过观测日月星辰形成‘天人合一’核心思想,宇宙不仅是古人认知世界的对象,更塑造了中国文化的思维方式、价值取向与表达形式,使其始终蕴含对天地自然的敬畏与探索精神。”2016年,苏彤主持创作编制《数字中国文化圈地图》,中国长城学会长城文化旅游工作委员会副会长祝青给予了极高的评价,“尤为值得庆贺的是,经过两代人共同努力,他心中的中国文化圈地球仪网络化已完成。依托这一‘人文地球’架构,涉及数字中国‘五位一体’建设的诸多信息都能在文化圈地图上呈现。苏彤既是中国当前的文化引领者、创造者、开创者,更是数字经济的领跑者。”

创意构想:“地球中轴线”与“2049+”的文明叙事

笔者在7月的一场线上会议中,第一次听到苏彤提及“地球中轴线”概念,他滔滔不绝的真知灼见让笔者大开眼界。原来,这一灵感源于中华的“中”字。在他的解读中,中文里的“中轴线”,准确来说是“中字轴心线”的简称,北京中轴线实际上就是“北京城中字轴心线”的简称,一般认知中的“中间轴线”观念无法诠释其深刻内涵。

“地球中轴线”即“地球中字轴心线”,包含广义和狭义两种定义。广义的“地球中字轴心线”以人文地球坐标极点为圆心,向外放射形成多条绕地环线(均线)与多条同心圆圈线(围线),构成“中”字形格网参考线;狭义的“地球中字轴心线”则是由地球中字轴心子午线和中华古都紫金三角外接圆(5度围线)构成的基准坐标系统中字型地理参考线。此外,地球中字轴心线还包括子午、卯酉、丑未、寅申、辰戌、己亥六圈主均线,围线系统则是以人文地理坐标极点为原点,按555公里(纬度5度)间距绘制36个同心圆。

苏彤在2025年北京国际创意节演讲《地球中轴线》

苏彤在2025年北京国际创意节演讲《地球中轴线》

七大古都紫金三角以安阳定位点(位于滑县白马坡村的人文地球坐标极点)为中心,以北京、西安、南京定位点为顶点,以961公里为边长勾画而成。这一概念将中国古代都城的布局与地理空间相结合,展现出独特的文化地理视角。

早在2015年,苏彤提出“2049+”概念。这一概念的提出,源于他多年的创作实践体验。从1999年初设计“中国国家知识产权局标志到参与提出“新北京,新奥运口号,苏彤深刻认识到,城市发展的创意表达需要历史感的支撑。

“2049+”概念包含三个维度:一是以1999年至2049年的“创意中国五十年行动”为实践起点;二是通过一系列创意行动,将“第二个百年”奋斗目标具象化;三是从公元前升华至一场跨越4100年的人类文明实践与传承,解答当代之人“为何而创”的根本问题。

苏彤将公元前2049年前后的“大禹治水成功”视为中华文明以天下为己任实践精神的源头,大禹带领先民们凭借集体智慧与不懈奋斗,改造自然、建立秩序,这一伟大创举成为中华文明的精神基石。而公元2049年,则被设定为这一漫长文明接力赛的终点线,当代人肩负着“最后的接力棒”,承载着传承与创新的历史使命。

这一叙事框架意义深远。它赋予当代创意实践深厚的历史合法性,将当下的数字创意、IP开发等实践与数千年的文明传承紧密相连,证明今天的“创造”是对民族“文化基因”的激活与弘扬。同时,它确立了全球“天下”舞台,将视野从单一国家拓展到全球,倡导“让每一个创造者都精彩上场”,展现出以中华文明智慧贡献全球的“文化圈视野”和推动“文明对话”的宏大雄心。

“地球中轴线2049”计划作为“4100年文明求索”构想的最佳实践载体,利用人工智能、区块链等前沿技术,构建“全球数字人文坐标系”,推动全球文化资源的数字化与跨文化传播。苏彤提出的“AI+IP开发新范式”,致力于解决AI时代的数据产权、文化IP价值重估等核心问题。通过运用当代最前沿的生产力AI,整理、激活和传播人类数千年的文明成果IP,开启“创意经济新纪元”,让当代中国人在新一轮全球化格局中,完成传承与创新的历史使命。

目前,“2049+”理念正通过一系列项目逐步落地。“全国2049文创园”网络利用数字地图智慧展示系统等手段,连接全国创意产业园区资源,以AI+数据资产为纽带,促进文创产业的协同发展;“王府中心2049计划”则以元宇宙等技术为依托,对具有深厚文脉的传统商业楼宇和街区进行升级,聚焦由国家知识产权局认证的地理标志产品,通过VR沉浸体验、数字艺术等手段,将历史文化与现代消费深度融合,推出“王府中心世界地标品牌荟萃”等项目,为消费者带来全新的文化消费体验。

从深耕文化赋能城市的实践,到重塑“中国创造”的价值格局;从构思“地球中轴线”与“2049+”的创新蓝图,到受成长环境塑造的价值坚守,苏彤始终秉持信念、锐意创新,不断挖掘“创意中国”的文化根脉。他以知行合一的探索,为文化创意产业开辟发展新径,在时代发展进程中留下深刻印记。

责编:伍芳芳

一审:伍芳芳

二审:姚瑶

三审:黄维

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号