新湖南客户端 2025-08-25 11:34:05

摘要

在数字化信息时代背景下,打造职业教育“金课”、构建高质量课程生态教育成为推动职业教育内涵式发展的关键。本文在传统“知识灌输”模式的基础上,基于教育生态学理论,提出“生态滋养”的课程新理念。文章构建了一个包含“种子(学生主体)、阳光(政策资讯)、土壤(课程资源)、水分(项目实训)、空气(学习氛围)、养分(课程思政)、温度(教师情感)”的职业教育课程七维生态系统模型,系统阐述了各要素的内涵、功能及相互间的共生关系。在此基础上,提出“数智赋能、闭环管理”的实现路径,包括以学生为中心的系统化课程开发、混合式教学模式变革、智能化评价与诊断改进机制,旨在为职业教育课程改革提供理论参照和实践范式,最终促进学生的全面发展和可持续发展。

关键词:生态滋养;职业教育;课程理念;七维生态系统;学生主体;数智融合

一、时代之需与范式转型

当前,我国职业教育正经历从规模扩张向内涵式发展的深刻转型。《国家职业教育改革实施方案》、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》等系列文件均明确指出,要深化教育教学改革,推动“课堂革命”,适应多样化需求,打造职业教育“金课”。2025年8月最新发布的《“十五五”职业教育发展规划(2026-2030年)》进一步强调,要“以深化产教融合为主线,以数字化转型为驱动,以提升适应性为核心”,加快构建现代职业教育体系。数字经济发展与产业转型升级对技术技能人才素质提出了新要求,呼唤职业教育人才培养模式的深层变革。

在传统的职业教育课程模式的认知上,我们依然保持原有的“知识灌输”模式运行,与高职技术技能人才成长规律和区域经济转型发展及产业供需的对复合型、应用型人才的需求不为匹配。主要表现为:传统的课程系统相对闭塞,无法适应产业产业需求;教学内容无显著迭更与教师教学方法依旧传统,学生难以提升学习兴趣;实践环节薄弱,学生实践应用能力转化不足;评价模式和体系未根据职业教育发展和社会需求而升级或重塑,不能构建科学衡量综合素养体系;师生缺乏情感互动与深度关怀,师生关系难以融合。这些问题导致人才培养质量与产业需求之间存在明显差距。据国家教育部针对职业教育“十四五”规划总结专业设置与产业需求匹配度仅65%。新兴产业匹配度不足30%.

“生态滋养”理念源于教育生态学,在传统的机械、线性的“知识灌输”模式基础上,主张将课程教学视为一个充满生机、动态平衡的有机生态系统。该理念的核心在于以学生为中心,关注学生的全面发展和生命成长,通过营造一种支持性、互动性、发展性的环境,让知识、能力、素养和情感像阳光、土壤、水分、空气、养分和温度一样,自然而然地滋养每一个生命个体,使其焕发活力,自主、和谐、可持续地成长。本文旨在构建一个以学生为主体、七维联动的课程生态模型,为理解和践行这一理念提供整体性的分析框架和操作抓手。

二、理论基石:教育生态学与“生态滋养”的内涵

教育生态学起源于20世纪30年代,美国教育社会学家威拉德·沃勒(Willard W. Waller, 1899-1945)提出了“课堂生态学”的概念。他将教育看作一个复杂的生态系统,关注系统内各要素(如教师、学生、课程、环境等)之间及其与外部社会环境之间的相互联系、相互作用和能量流动。限制因子定律、生态位原理、花盆效应、生态链等是其核心理论,对职业教育课程建设具有重要启示。

限制因子定律指出:当生态系统中某一因素接近或超过耐受极限时,它会成为限制性因素。在职业教育中,陈旧的课程理念、匮乏的实训资源、薄弱的师资力量等都可能成为制约人才培养质量的“限制因子”。

生态位原理启示:生态系统中每个物种皆占独特的时空与功能角色。职业院校和个体学生需明确自身独特的“生态位”,避免同质化竞争。

生态体效应警示:封闭或半封闭环境中培育的生态系统具有内在脆弱性。职业教育须主动打破原有传统课程体系,融入更开放的产业和社会场域。

生态链理念提示:生态系统依赖食物链实现能量与物质的循环机制。职业教育应构建持续的“能量流动”机制,保障知识、技能与素养的有效传递与转化。

“生态滋养”理念是教育生态学在课程教学领域的具体应用与深化。其核心内涵包括:

整体性与关联性:课程生态各要素形成有机统一体,彼此相互作用。任一要素的缺失或薄弱,都将影响课程生态系统的平衡与效能。

动态平衡与持续发展:系统须在动态中维持平衡并积极适应外部变化,以实现可持续发展。课程生态应响应产业发展与技术变革,持续动态调整,维持其活力。

生态互补与多元互动:尊重学生个体异质性,推动课程机制与学生发展多样性共生。课程须构建多元学习路径与资源支持,适配学生多样化发展需求。

跨界融合与协同育人:突破传统课堂局限,有效整合校内外资源,实现协同育人。课程生态应主动向产业与社会开放,吸纳外部资源与创新动能。

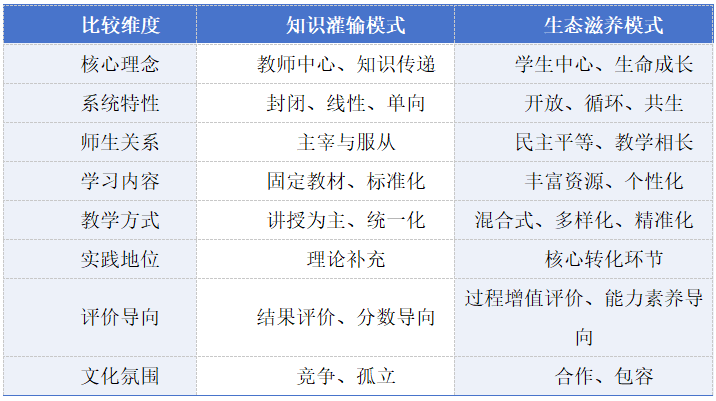

与“知识灌输”相比,“生态滋养”理念实现了从“教师中心、教材中心、课堂中心”到“学生中心、成长中心、生态中心”的根本性转变,其对比见表1。

表1:“知识灌输”与“生态滋养”模式对比

表1:“知识灌输”与“生态滋养”模式对比

三、核心要素:职业教育课程生态系统的“七维”建构

基于教育生态学理论,并结合职业教育的类型特征,我们构建了一个包含七大核心要素的职业教育课程生态系统模型,以具体阐释“生态滋养”如何实现。

(一)七维生态系统模型概述

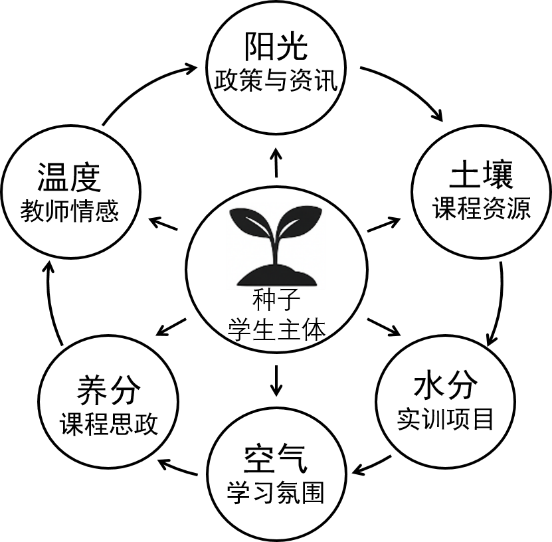

该模型将理想的职业教育课程视作一个完整的生态系统。学生是具有内生力量的“种子”,是一切课程活动的出发点和归宿。其余六维——“阳光”(政策与资讯)、“土壤”(课程资源)、“水分”(项目实训)、“空气”(学习氛围)、“养分”(课程思政)、“温度”(教师情感)——是滋养“种子”成长的环境要素,共同构成一个生命共同体。它们并非孤立存在,而是相互依存、能量互换、共生共长的有机整体(见图1)。各要素的失衡或缺失,都会影响“种子”的健康生长。该模型强调“种子”的生长需求决定了其余六维供给的方向和内容;而六维的有效供给又共同催化、支持和保障了“种子”的茁壮成长。

图1:职业教育课程七维生态系统模型示意图

图1:职业教育课程七维生态系统模型示意图

(二)七大核心要素分述

1.种子:学生主体——生命的核心与成长的內源动力

学生是课程生态的核心主体和价值归宿,是具有无限潜力和独特生命轨迹的“种子”。一切生态构建的最终目的都是为了激发其内在生长力,使其实现自主、能动、个性化的成长。忽略“种子”本身特质的所有滋养都是无效的。教育生态学强调,学生的“生态位”具有独特性,课程需尊重其个体差异和发展需求。

实现路径:首先,必须尊重学生个体差异,包括其知识基础、学习风格、兴趣特长和职业生涯规划。其次,要创设支持学生自主选择、自我规划、自我管理、自我评价的学习机制,例如提供选课权、项目选择权和学习路径规划权。再次,强调学生在“做中学、学中做”,成为知识的主动建构者和能力的积极践行者,而非被动的接收者。

2.阳光:技术政策与资讯——指明成长方向

技术政策与资讯如同阳光提供方向和能量,及时准确的产业政策、前沿的技术动态、行业发展趋势和人才需求信息,为学生提供学习的方向感和意义感,避免“花盆效应”,使其与广阔天地相连。缺乏“阳光”指引,学习容易迷失方向,脱离实际。

实现路径:教师需及时将“新法规、新技术、新工具、新规范”融入课程内容;定期邀请行业专家举办讲座或研讨会;引导学生关注权威行业网站、技术报告和市场分析;将产业真实项目和信息作为课程学习的“背景光”,确保学习内容始终与前沿技术和市场需求同步。

3.土壤:课程资源——奠定成长根基

“土壤”是知识承载的基质。优质、丰富、结构化的课程资源是学生构建知识技能体系的坚实基础。贫瘠或结构不良的“土壤”无法支撑学生茁壮成长。职业教育课程资源需具备“职业性、开放性与实践性”。

实现路径:开发建设“9微建课”(微背景、微目标、微视频、微案例、微实训、微互动、微拓展、微资源、微小结)等模块化、颗粒化、多元化、智能化、标准化的资源;校企合作开发基于工作过程的活页式、工作手册式教材;整合国家、省、校各级在线精品课程资源;建设专业教学资源库,实现资源共建共享。

4.水分:项目实训——促进能力转化

“水分”是催化与媒介。系统化的项目实训是将静态知识转化为动态能力的关键环节,是滋养技能之树的活水。没有“水分”的灌溉,知识只是干瘪的符号,无法活化为能力。

实现路径:推行“建-学-训-评-析”项目化教学与实训体系;运用头歌等实训平台构建梯度渐进式实训模式,发布进阶式实训任务和关卡;深入开展现代学徒制、订单培养;举办技能竞赛、创新创业大赛,以赛促练,实现“做中学、学中做”。

5.空气:学习氛围——营造成长环境

“空气”是弥漫性的文化环境。开放、互动、协作、创新的学习氛围如同清新空气,直接影响学生的思维方式、学习状态和合作精神。沉闷、压抑的“空气”会窒息学习热情,而清新、开放的“空气”则能促进思想碰撞和智慧生成。

实现路径:打造“有序、互动、自主、开放”的课堂生态;鼓励小组合作、探究式学习;利用在线平台促进线上线下混合式互动;开展企业文化融入、职业素养熏陶等活动;营造尊重差异、敢于试错、鼓励创新的文化氛围。

6.养分:课程思政——涵育职业素养

“养分”是价值与精神的塑造。课程思政元素如工匠精神、职业道德、家国情怀、法规意识,是学生精神成长和职业发展的核心滋养,实现“立德树人”的根本任务。

实现路径:采用“四融通、四结合、四步重构”法深度融入思政元素(“四融通”指知识传递、教学组织、素材遴选、教师示范融通;“四结合”指行为匡正、三观引导、精神启发、心性养成结合;“四步构建”指析、践、评、悟);建设课程思政教学案例库;在项目实训中强化职业规范、伦理与工匠精神教育。

7.温度:教师情感注入——赋予成长关怀

“温度”是情感链接与人文关怀。教师的关爱、尊重、信任、期待与个性化指导,能赋予教育过程以温度,有效激发学生的情感认同和学习潜能,增强其安全感、归属感和自我效能感。没有“温度”的教育是机械的,难以触及心灵。

实现路径:建立民主平等的师生关系;实施赏识教育,及时给予积极的鼓励和正向的反馈;关注学生情感与心理需求,提供及时的支持;提供个性化的学习指导与生涯规划建议;用自身的人格魅力和对教育事业的热爱感染学生。

(三)七维要素的协同共生关系

以上七大要素并非简单堆砌,而是构成了一个能量流动、物质循环、信息传递的闭环生态系统(见表2)。“种子”(学生)的生长需求是整个系统运行的起点和终点,它决定了阳光、土壤、水分、空气、养分、温度的供给方向和内容。反之,这些环境要素的质与量,又直接决定了“种子”能否健康成长乃至枝繁叶茂。

阳光(政策资讯)指引方向,土壤(课程资源)提供支撑,水分(项目实训)输送养料,空气(学习氛围)调节环境,养分(课程思政)塑造内核,温度(教师情感)维系情感。

各要素之间也存在紧密互动:阳光影响土壤的肥力(政策技术导向资源建设);土壤和水分共同作用于种子(资源与实训促进能力转化);空气和温度影响养分的吸收效率(氛围与情感关系思政育人效果);养分又反哺种子的内在品质(价值观塑造提升学习动力)。

这是一个动态平衡、协同演进的生命共同体。课程生态的建设和维护,本质上就是不断优化这七个维度,并促进它们之间良性互动的过程。

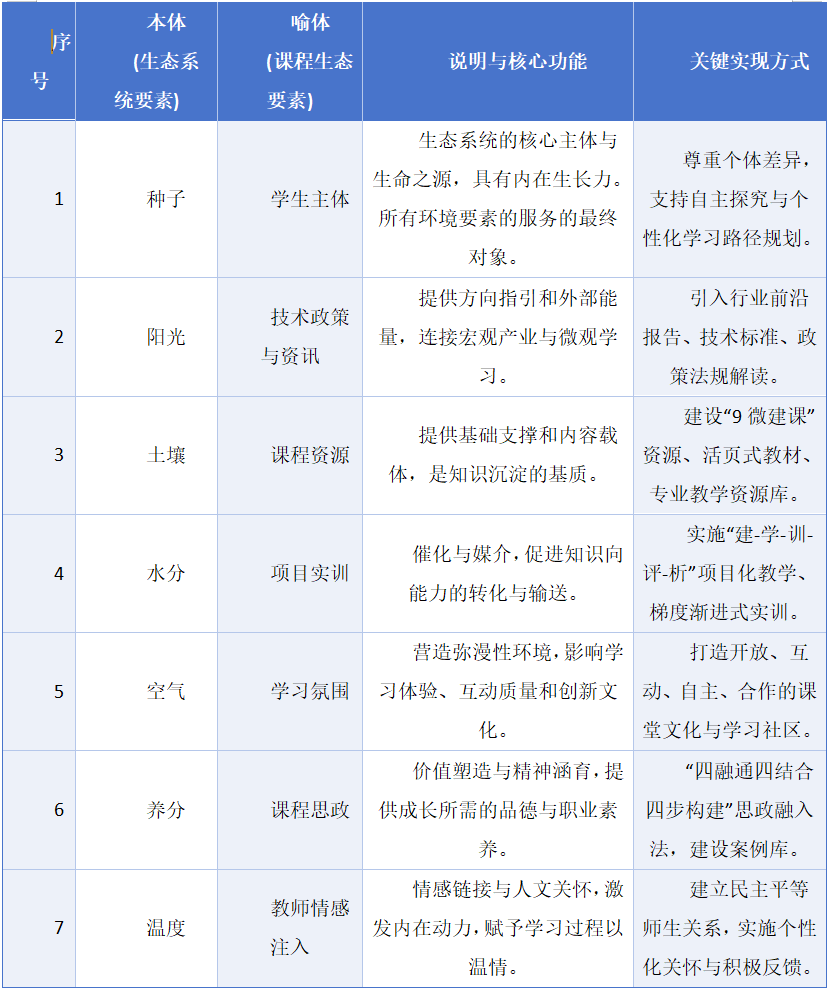

表2:职业教育七维课程生态系统要素阐释

表2:职业教育七维课程生态系统要素阐释

四、实现路径:数智赋能与闭环管理的生态化运行

构建七维课程生态系统模型是实现“生态滋养”理念的基础,保障该系统有效运行并持续优化,是推动职业教育课程从“知识灌输”向“生态滋养”转型的关键。本部分从理念引领、技术赋能与机制构建三个层面,系统阐述职业教育课程生态系统的实现路径与运行机制。

(一)理念引领:确立以学生为中心的生态化课程观

课程生态系统的构建与运行,必须始终坚持“以学生为中心”的根本理念,将学生(“种子”)的全面发展和可持续成长作为系统设计的出发点和最终目标。具体包括:

1.需求导向的课程设计:课程设计以学生(“种子”)的认知规律、职业发展需求和个性特质为出发点,通过逆向设计重构教学目标、内容与路径。例如,针对不同专业学生的“生态位”差异(如机械专业侧重实践操作,电商专业侧重数字运营),确保课程目标、内容与路径符合学生成长的真实需求。

2.技术赋能的服务性:数智技术的应用以“滋养生态”为目标,而非单纯追求技术炫技。其核心功能是消除传统课程中的“限制因子”——如通过智能诊断解决学生“学习盲区”,通过资源匹配弥补“土壤贫瘠”,通过虚拟实训突破“水分不足”的困境,最终服务于学生的全面发展。

3.生态协同的系统性:打破“课程即课堂”的封闭思维,将课程视为连接学校、企业、社会的开放生态。例如,通过校企数据互通,将产业真实项目转化为课程“水分”(实训内容),将行业标准转化为课程“阳光”(方向指引),实现教育链与产业链的能量对流。

综合素养的评价改革:构建多元综合评价体系,弱化唯分数论,强调过程评价、能力增值与素养养成,全面反映学生的成长轨迹与发展潜能。

(二)技术渗透:以“数智融合”提升生态系统智慧化水平

人工智能、大数据、学习分析等数字技术的深度融合,为课程生态系统的精细化运行与动态优化提供了关键支撑。通过数智技术赋能七大要素,实现系统层次的协同升级:

1.学情智能诊断与个性化支持:依托AI学情分析工具,包括知识掌握度(如通过AI作业批改识别薄弱知识点)、技能熟练度(如通过实训平台记录操作规范度)、学习行为特征(如在线时长、互动频率)、职业倾向(如通过职业测评工具分析)、情感状态(如通过课堂表情识别系统捕捉学习投入度),实现对学生的学习行为、认知状态、情感态度等多维数据的实时采集与建模,为精准教学干预和资源推送提供依据。

2.自动化资源匹配及动态改进机制:基于大数据推演计算方法,通过数据采集,为学生智能适配课程资源(土壤)、实训项目(水分)与行业资讯(阳光),实现“资源协同、教学适宜、信息同步、智能实效”。

3.深度环境沉浸与交互强化:利用VR/AR、数字孪生等技术构建高度仿真的实训与学习场景(空气),全面加强学习体验的真实感与互动感;同时通过智能助教系主力教师不再依靠机械器械的束缚和使用,让精力等更多专注于情感交流与注入包括其人文关怀(温度)。

4.课程思政效能评价与反馈调控:数据导向的课程思政教学评价体系,实现对素养养成和价值引领全过程的动态监测与成果评估,推动“养分”要素的科学推进与持续迭更。

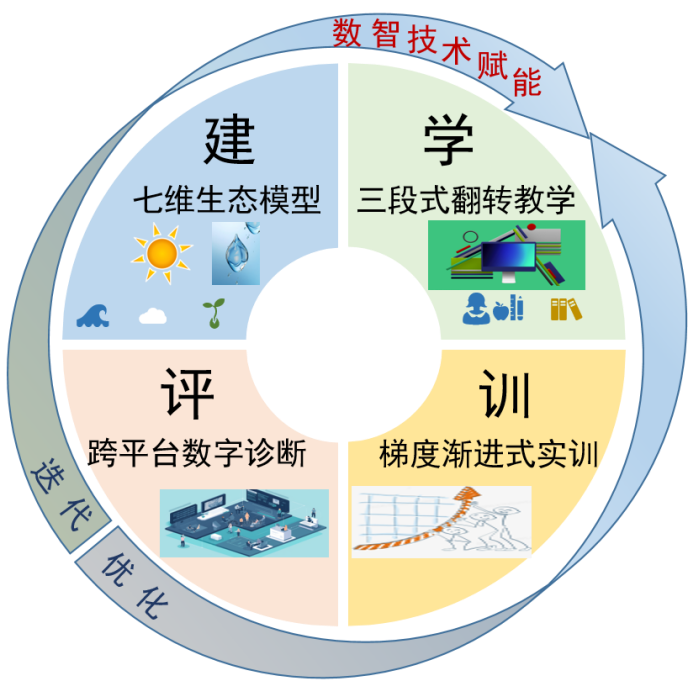

(三)机制构建:“建-学-训-评-析”闭环管理与持续优化

为保障课程生态系统的动态平衡与持续进化,借鉴PDCA循环理论,构建“建-学-训-评-析”一体化闭环运行机制:

1.系统化开发与动态调整(建(Plan & Do)):以七维模型为框架,结合学情数据与产业需求,进行课程目标设定、内容重构、资源建设与环境设计,确保生态系统要素齐全、结构合理。

2.混合式教学与梯度实训(学与训Do):推行“线上自主学习—线下靶向教学—实战项目训练”三段融合的教学模式,实施分层次、递进式的项目实训体系,支持学生从认知建构到能力生成的全过程成长。

3.多维度评价与智能诊断(评与析Check & Act):构建融合知识、能力、素养三维的评价指标体系,依托跨平台学习数据构建学生数字画像,实现过程性、增值性评价,并对课程生态各要素的运行效能进行综合研判。

学生维度:通过跨平台数据(学习时长、实训成绩、思政表现)生成“成长增值报告”;要素维度:评估“阳光”资讯的时效性(如行业政策更新覆盖率)、“土壤”资源的使用率(如微视频观看完成率)等;生态维度:分析各要素协同效果(如资源与实训的匹配度、氛围对学习投入的影响度)。

4.反馈驱动与闭环优化(析与建Act):将评价结果及时反馈至课程开发与教学实施环节,作为优化目标设定、资源更新、策略调整和环境重构的依据,形成持续改进、螺旋上升的生态循环(见图2)。利用AI诊断工具定位生态短板:若学生技能达标率低,需分析是“水分”项目设计不合理(如难度过高)还是“土壤”资源不足(如缺乏前置知识铺垫);若思政效果差,需检查“养分”融入方式是否生硬(如脱离专业内容的空洞说教)。

图2:基于“建-学-训-评-析”的课程生态螺旋上升闭环示意图

图2:基于“建-学-训-评-析”的课程生态螺旋上升闭环示意图

该运行机制强调数据驱动、反馈及时和动态调整,确保课程生态系统具备较强的适应性与进化力,能够响应外部技术变革与产业需求的变化,最终实现职业教育课程的高质量、可持续发展。

五、结语与展望

我国职业教育模式处于数字化、信息化、产业化飞速发展的时代。在此背景下,职业教育的人才培育目标和根本逻辑更加注重高质量的发展,新兴产业的兴起、区域经济的特性以及企业对人才的需求,共同构成了促进职业教育人才质量飞跃的核心驱动力。在国家“十三五”至“十四五”的十年间,伴随着经济转型飞跃的同时,优质企业对技术人才和其文化内涵的要求,正逐步融入职业教育培养全过程,助力学生从“种子”成长为“参天大树’。

本文从生态教育的理论出发,在反思传统灌输式教育理念的基础上,提出“七维”课程生态教育体系,系统的诠释其内涵并给出实践指导,基于生态课程教育体系打造职业教育的“金课”,并且从“9微”视角构成金课整体构架,并借助PDCA循环理论,实现周期性、可持续性的螺旋式诊断与持续改进。学校推进课程建设与“金课”打造,既是对国家推动职业教育数字经济发展和产业转型升级政策的积极响应,也是对接优质企业对高素质技术技能人才需求产出的重要举措,契合国家职业教育数字化战略和内涵式发展导向,更体现了学校的责任担当。

我们期望,通过课程理念的根本改革和课程生态系统的持续性建设,为职业教育提供优秀的范式教育,以其优质的模态与全国职业教育学校共享、共建、共荣。旨在培养出既掌握精湛技术技能,又具备良好职业素养和可持续发展能力的大国工匠,为技能型社会建设和中华民族的伟大复兴提供坚实的人才支撑。

参考文献

[1]张妮,王艳,黄柳萍.产教融合背景下职业教育混合式“金课”建设研究——基于教育生态学的视角[J].职业技术教育,2024,45(02):51-55.

[2]罗雯怡.基于教育生态学理论的高职教师发展:现状与路径[J].教育与职业,2020,(07):69-72.DOI:10.13615/j.cnki.1004-3985.2020.07.011.

[3]白玲,李桂婷,孙雅婷.生态学视域下职教教师数字素养培育的现实羁绊与破解之道[J].职业技术教育,2025,46(04):52-58.

[4]孟佑文.教育生态学视角下高职院校教学管理方略探究[J].湖北开放职业学院学报,2023,36(06):56-57+60.

[5]张薇.教育生态学视角下新质生产力赋能职业教育的机制、挑战与策略[J].职教通讯,2024,(09):2012-2019.

[6]谢剑虹.教育生态学视域下高职院校产教融合的实践路径[J].岳阳职业技术学院学报,2023,38(04):1-5.DOI:10.13947/j.cnki.yyzyxb.2023.04.001.

[7]陈建华,潘建华,王世民.职业教育生态学理论体系构建初探[J].职教论坛,2010,(01):20-22.

[8]罗雯怡.基于教育生态学理论的高职教师发展:现状与路径[J].教育与职业,2020,(07):69-72.DOI:10.13615/j.cnki.1004-3985.2020.07.011.

[9]陈锐亮.教育生态学视野下职业教育生态调适研究——基于教育教学改革的因子分析[J].现代职业教育,2018,(23):124-125.

[10]武智,孙兴洋,赵明亮.教育生态学视域下高职教育内涵式发展对策研究与实践[J].黑龙江高教研究,2018,36(04):127-130.

[11]张妮,黄柳萍,郭治豪.智慧教育时代职业教育教师信息化教学能力发展途径研究[J].职业技术教育,2022,43(11):28-33.

[12]鄢烈洲,孟保华.以共融共生推动职业教育智慧化生态构建——2025世界数字教育大会职业教育数字化平行会议综述[J].中国教育信息化,2025,31(06):50-59.

[13]高冶,丁钰莹,韩畅,等.职业教育数字化转型视域下“三教”改革的理论探索与实践路径[N].经济导报,2025-05-30(006).DOI:10.28420/n.cnki.njjdb.2025.000783.

[14]李朦,韦妙.生态学视阈下高职学生职业素质培养[J].河北职业教育,2020,4(01):67-71.

[15]卞观宇.生态文明视域下高职院校生态教育课程建设的困境与路径[J].教育与职业,2019,(11):99-104.DOI:10.13615/j.cnki.1004-3985.2019.11.015.

[16]许彪,陈立,王湘渝.高职软件技术专业微课程开发模式研究[J].教育现代化,2019,6(66):115-117.DOI:10.16541/j.cnki.2095-8420.2019.66.040.

[17]许彪,黄志刚,陈立.高职软件技术专业微课程应用范式研究[J].教育现代化,2019,6(80):127-128.DOI:10.16541/j.cnki.2095-8420.2019.80.053.

(许彪:教授,湖南科技职业学院副校长;王亮:教授,湖南科技职业学院高等职业研究中心主任,硕士研究生导师,西安交通大学博士)

责编:万枝典

一审:詹娉俏

二审:唐能

三审:赵雨杉

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号